Viaduc de Gien - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Histoire

1878-1888 : les études de tracés

La ligne de Bourges à Gien, commencée par la compagnie des chemins de fer de Bourges à Gien et d'Argent-sur-Sauldre à Beaune-la-Rolande, a été rachetée par l'État, en vertu de la loi du 3 août 1881, à la suite de la mise en liquidation de cette Compagnie, puis concédée à la compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans, dans les conditions portées à la convention du 28 juin 1883.

À l'époque du rachat, les terrassements et ouvrages d'art étaient déjà très avancés. La section comprise entre Bourges et Argent-sur-Sauldre a pu être livrée à l'exploitation dès le 15 juin 1885, les travaux d'infrastructure du reste de la ligne étaient alors presque terminés jusqu'à quelques kilomètres de Gien, mais les difficultés, que présentait la traversée de la Loire à Gien, avaient tellement retardé les études de cette partie du tracé, que le projet n'en était pas encore approuvé.

En cet endroit le fleuve n'est pas endigué, et, à moins de poser la voie au niveau du sol sur tout le val de rive gauche, et se résigner à la voir submerger fréquemment sur plus d'un kilomètre de longueur, il fallait prévoir pour la traversée de tout le val un viaduc d'une longueur exceptionnelle.

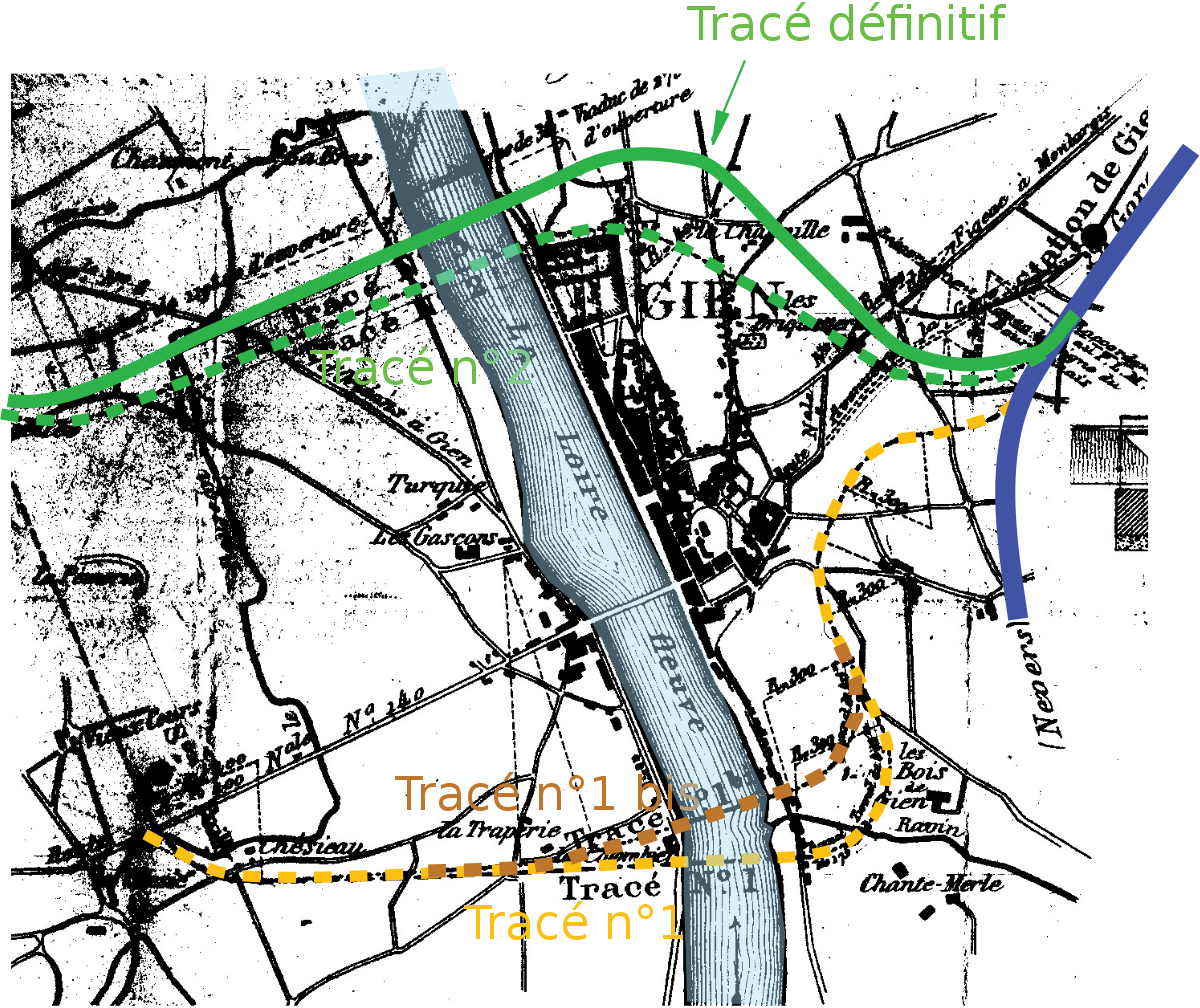

Tracé n°1 au nord de Gien

Du fait du coût exorbitant du projet, l'ancienne Compagnie avait encore préféré établir une traversée submersible malgré les inconvénients qui en seraient résultés pour l'exploitation.

Cette traversée se faisait à l'amont de la ville de Gien au moyen d'un pont métallique de 300 ou 400 mètres d'ouverture suivant les variantes proposées. La partie inférieure du tablier du pont n'était placée qu'à 1,50 mètre au-dessus des plus hautes eaux, le rail n'était qu'à la cote 133,40, soit à 30 mètres environ au-dessous du plateau escarpé sur lequel est installée la gare de Gien. On accédait à ce pont par un remblai en rampe de 0,015, et à la sortie il fallait, dans un cas, un tunnel de 415 mètres de longueur, dans l'autre, deux tunnels de 175 et 495 mètres pour monter sur le plateau.

La décision ministérielle du 23 juillet 1878 invita cependant la Compagnie à examiner s'il ne serait pas préférable d'élever davantage le tablier du pont, et de ménager dans la rampe d'accès un certain nombre d'arches de décharge.

Tracé n°2 au sud de Gien

Les solutions présentées ne satisfaisant nullement à ce desideratum, messieurs des Orgeries, ingénieur en chef, et Pochet, ingénieur ordinaire du contrôle, étudièrent une autre solution consistant à reporter le tracé à l'aval de la ville ; à élever la plate-forme à la cote 136,80 à la traversée de la Loire, à y accéder soit par un viaduc en maçonnerie de 1 320 mètres de longueur, de façon à rendre la voie complètement insubmersible, soit par une voie submersible, un remblai de 200 mètres de longueur et un viaduc de 300 mètres.

Au même moment l'État entrait en pourparlers pour racheter la ligne, les propositions de la Compagnie furent définitivement écartées et les ingénieurs furent invités à étudier un avant-projet sur les bases qu'ils avaient proposées (décision ministérielle du 31 octobre 1879). À la suite de cette étude, la voie submersible fut définitivement abandonnée; mais en revanche on décida, pour réduire les dépenses, de ne construire la ligne qu'à une voie dans toute la partie restant à exécuter.

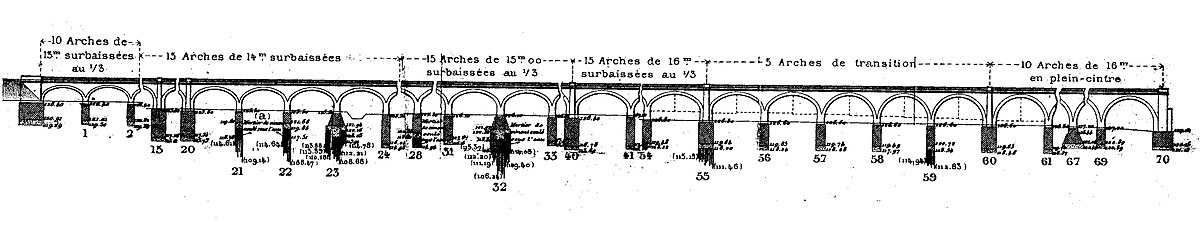

L'avant-projet présenté comportait, sur le val de rive gauche, un viaduc en maçonnerie de 1 230 mètres de longueur et composé de 96 arches de 11 mètres d'ouverture, pour franchir la Loire, un pont métallique à sept travées de 386 mètres de longueur totale, et, sur la rive droite, un remblai sans autres ouvertures que les ouvrages nécessaires pour les traversées de chemina.

Le niveau de la plate-forme sur le tablier métallique n'était encore qu'à la cote 934,30, mais le remblai à la suite était, sur 140 mètres, en pente de 0,01, et sur le reste de la longueur, en rampe de 0,016. La profondeur maximum de la tranchée ouverte dans le coteau de rive droite dépassait néanmoins 13 mètres.

On prévoyait que le viaduc du val de rive gauche et les culées du pont métallique seraient fondés sur le gravier à 3,70 mètres de profondeur moyenne, et que les piles du pont sur la Loire seraient fondées sur des massifs de béton coulé sous l'eau, après dragage du terrain affouillable, dans des enceintes défendues par des enrochements.

Cet avant-projet a été approuvé par décision ministérielle du 17 avril 1882, sous réserve que de nouvelles études soient faites pour s'assurer de la résistance des marnes, sur lesquelles devait être fondé le pont sur la Loire, à la corrosion des courants et à la compressibilité. Les dispositions générales adoptées par cette décision ne devaient plus être sensiblement modifiées en ce qui concerne le tracé.

Pour mémoire, une variante, dite de Pisserate, dans laquelle la traversée de la Loire était reportée à plus de deux kilomètres en aval, était présentée. Ce déplacement avait pour conséquence un allongement de parcours considérable, et n'était guère motivé que par la crainte de rencontrer des difficultés insurmontables dans l'exécution de la tranchée de 13 mètres de profondeur.

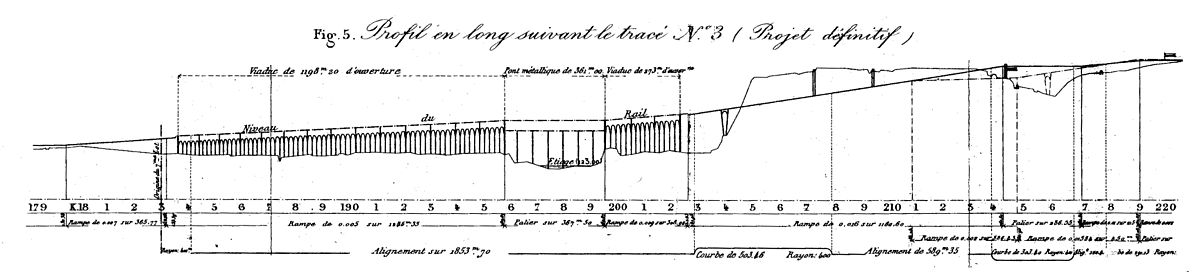

Tracé définitif : un nouveau viaduc en rive droite

Dans le projet définitif la ligne à la traversée de la Loire, le niveau du rail, sur le tablier métallique, a finalement été élevé à la cote 139,67, ce qui correspond à une cote de plate-forme de 139,17, supérieure de plus de 5 mètres à celle de l'avant-projet. On n'a plus eu ainsi qu'une tranchée de 10,20 mètres de profondeur maximum permettant d'éviter la couche géologique que l'on craignait d'entamer.

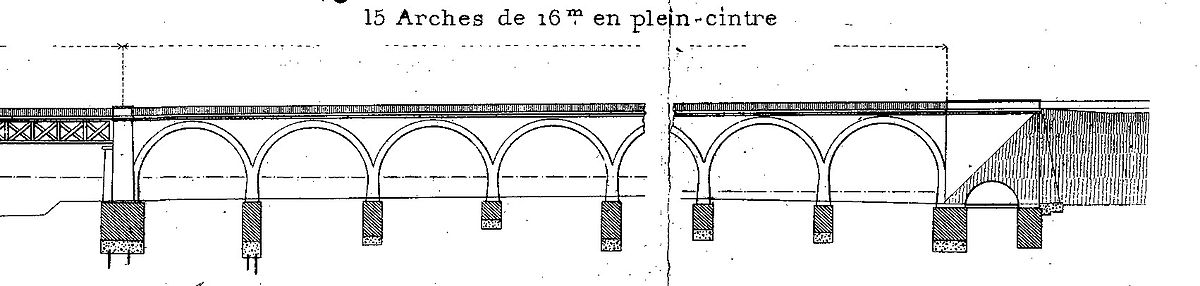

Comme conséquence de ce relèvement, la quantité de déblai disponible était considérablement diminuée, la hauteur du remblai du val était d'autre part augmentée, et on pouvait, sans différence notable dans le montant des dépenses, introduire sur la rive droite un viaduc de 300 mètres de longueur.

On offrait ainsi, de ce côté, un important débouché aux eaux des crues. Ce débouché, considéré comme superflu par le service de la Loire, en raison de la disposition des lieux, donnait satisfaction aux habitants de la ville de Gien qui redoutaient les conséquences qu'aurait pu avoir, sur l'écoulement des eaux d'inondation, l'existence à peu de distance, à l'aval de la ville, d'un énorme remblai formant barrage sur toute la largeur du val de rive droite. Enfin tout le tracé a été légèrement déplacé vers l'aval, afin d'éviter les expropriations très onéreuses qu'amenait le voisinage d'une grande installation industrielle.

Entre temps on avait procédé, à proximité de la berge droite de la Loire, aux expériences complémentaires prescrites sur la résistance de la marne, et on avait constaté que ce terrain présentait toutes garanties au point de vue de la résistance à l'affouillement et à la compressibilité.

1888-1893 : les travaux

Ce projet fut approuvé par décision ministérielle du 11 novembre 1886. À la suite de l'enquête parcellaire, et sur la demande du conseil municipal de Gien, on lui fit subir un léger remaniement, en vue de ménager, dans la partie voisine de la gare, le passage d'une avenue d'accès projetée par la ville. Cette modification fut approuvée par décision ministérielle du 27 avril 1887.

La dépense totale était évaluée à 3 241 000 francs français se répartissant en 937 000 francs français pour l'acquisition des terrains, 2 500 000 francs français pour les terrassements et maçonneries et 604 000 francs français pour le tablier métallique du pont sur la Loire.

Des sondages ont donc été faits au commencement de l'année 1887 et ont confirmé ceux exécutés pour les études en 1881 pour ceux qui est de l’épaisseur des couches de terrains, mais ils ont fait apparaître une nappe phréatique plus haut que prévue. Il fut alors décidé de conforter les fondations d’une manière plus importante. Ceci eut pour effet de porter l’estimation des travaux de terrassements à 2 630 000 francs français et le coût total à 3 371 000 francs français.

Les travaux ont été adjugés le 13 août 1887 et les fondations du viaduc de rive droite ont été commencées dès le commencement de 1888. Les fondations du viaduc de rive droite n’ont présenté aucune difficulté. Celles du viaduc de rive gauche furent plus difficiles à réaliser car la marne compacte était beaucoup plus profonde et sa consistance était variable.