Anguille d'Europe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Prospective (Recherche/action, protection, législation...)

La Commission européenne a été invitée à initier des travaux de recherche sur la santé de l'anguille et les répercussions de facteurs extérieurs tels que les taux de PCB et les épizooties sur une migration réussie, la première explication crédible basée sur de la science à la disparition observée de 99% du stock de civelles. Cette régression est d'ailleurs associée à la stérilisation de bien des lieux que l'on savait pollués, mais non officiellement :

Si les adultes en phase de reproduction ont une concentration en PCB égale à la moitié de la LMR (limite maximale de résidus) permettant la commercialisation à destination humaine, les produits issus de la reproduction vont mourir et donc ne plus atteindre les estuaires.

Un produit, classé désormais comme polluant, peut causer la disparition d'une espèce au niveau d'un continent. En effet, même si tous les fleuves ne sont pas dans le même état, au regard de cette contamination, le cycle de vie en eaux de mer de cette espèce, nécessite une population et une diversité génétique minimum. Cette espèce est considérée comme en dessous de la limite de sécurité de l'espèce depuis 1992.

Ceci devrait induire outre une évolution des règles fixant les droits d'appropriation, une mise à niveau des pratiques des professionnels de la pêche en eau douce.

Facteurs identifiés de régression

La régression rapide de l'anguille est très probablement multifactorielle :

- Au stade larvaire ; l'espèce peut être menacée par des perturbateurs endocriniens et de nombreux polluants présents dans la zone des sargasses ou dans ses routes de migration.

Les larves sont aussi très dépendante du plancton dont elles se nourrissent, et pourrait aussi être victimes d'une dégradation écologique du réseau trophique marin. Une hypothèse est que l'oscillation nord-atlantique puisse aussi périodiquement affecter la survie des larves transportées par le Gulf Stream.

- Au stade civelle et anguillette, le jeune animal à la peau encore très perméable est vulnérable aux cocktails de polluants (dont pesticides absorbés sur les particules emportés par l'érosion agricole responsable d'une turbidité croissante des eaux, estuariennes notamment (bouchon vaseux). Localement des civelles peuvent être aspirées par des pompes d'irrigation ou de relevage munies de crépines ou grilles insuffisamment protectrices. Aux prélèvements de civelles par la pêche légale, pratiquée dans tous les estuaires français (hors Méditerranée) s'ajoute ceux du braconnage, mal évalué, mais qui existe sur tout le littoral et dans certains cours d'eau, et qui selon l'ONEMA « progresse en raison du prix élevé de cette ressource ».

Les civelles nagent mal à contre-courant (à 80 mm, elles reculent à partir d'un courant de plus de 0,5 m/sec), mais elles sont ou étaient capables de facilement franchir les petits obstacles (embâcles naturels, barrages de castors, petits seuils), en les escaladant, de même, - mais avec un peu plus de difficulté - des vannage verticaux ou des murs verticaux (de déversoirs par exemple). Elles les franchissent par reptation en se collant au support grâce à leur mucus et par escalade de parois, même verticales si celles-ci sont humide et couvertes de mousses, algues, épiphytes ou aspérités (fibres et aspérités des vieilles planches de chêne érodées par l'eau).

La civelle s'aide pour cela de mouvements saccadés de la tête qui guident les ondulations du corps se déplaçant peu à peu par moitié vers le haut, l'une restant fixée, l'autre se détendant pour grimper, et inversement. L'escalade est entrecoupée de pauses ou la civelle ouvre plus activement ses ouïes. Le taux de réussite de franchissement de certains barrage est très faible. Le barrage de Bazoin (Parc interrégional du Marais poitevin, en Vendée) observé par Legaut (1987) ne laissait passer - de jour - qu'environ 30 individus/heure (pour plus de 100.000 civelles comptées en pied de barrage). Mais la civelle ne peut ainsi franchir les grands barrages de béton verticaux non-équipés de passe à poissons. Plus la parois est lisse, sèche et haute, moins les individus arrivent à l'escalader. Les petites civelles (moins de 10 cm) y arrivent mieux que les plus grandes qui retombent facilement en aval du barrage.

En pleine mer, des remontées progressives de bancs entiers de poissons vers le nord sont constatées depuis quelques décennies pour d'autres espèces en Atlantique Nord, semble-t-il en réaction au réchauffement des eaux. L'anguille adulte pourrait peut-être être perturbée dans sa longue migration vers les Sargasses, mais ce n'est pas démontré. La civelle pourrait aussi l'être lorsqu'elle gagne les côtes puisqu'elle profite du Gulf stream dont certains experts craignent qu'il puisse s'atténuer ou se refroidir, mais la vie marine de la civelle est mal connue. Des variations de courants marins sont suspectées de pouvoir affecter la capacité de migration des anguilles ou des civelles.

De 1970 à 2007, le nombre estimé de civelles en Europe a chuté de 99 %.

Des études récentes montrent que le rôle des PCB pourrait être important. À une concentration de la moitié de celle qui est la limite de commercialisation, il est déjà cause de mortalité des alevins, et ce poisson gras qui se nourrit volontiers dans la vase concentre particulièrement bien les PCB liposolubes et communément stocké dans les sédiments et aucune amélioration n'est constatée : au début des années 2000, en Europe, la régression du nombre de civelle est encore de 4 à 6 % par an.

- Au stade anguille jaune, l'espèce qui vit surtout sur le fond est constamment en contact avec des polluants (comme en témoignent les pentachlorophénols (PCP) et les polychlorobiphényles (PCB), déjà présents dans la graisse des jeunes anguilles. Ces polluants affectent probablement déjà leur immunité et leur santé et peut être leur future capacité reproductive car certains sont des perturbateurs endocriniens.

Le nombre et la hauteur des obstacles physiques à la montaison (barrages ou seuils non pourvues de passes à poissons) est souvent avancé comme cause de régression. C'est un facteur indiscutable de fragmentation écologique dans le cas des grands barrages hydroélectriques non équipés de passe à poissons, mais l'anguille régresse partout, même sur des portions de cour d'eau dépourvus d'obstacles. De plus le nombre de petits barrages maintenus constamment fermés a plutôt diminué depuis les années 1970 (suite à l'abandon de nombreux moulins à eau rendus non rentables par la meunerie industrielle). De plus, sur les cours d'eau où les moulins et vannages étaient autrefois nombreux, les anguilles pouvaient autrefois être communes alors que ces petits barrages étaient encore présents et fermés. L'anguille jaune est capable de contourner de nombreux obstacles, en sortant de l'eau s'il le faut, généralement la nuit et par temps humide.

Une pêche significative d'anguille jaune est pratiquée, par des professionnels et par de nombreux amateurs, ainsi qu'un braconnage difficile à estimer, mais qui a priori prélève bien moins d'individus que celui des civelles.

La destruction, réduction ou dégradation d'habitats essentiels, tels qu'herbiers marins, estuaires, zones humides dont mares et fossés, ainsi que le tubage et l'artificialisation des cours d’eau. Le drainage des zones humides a depuis le moyen-âge fait disparaître une grande partie des habitats favorables à l'anguille.

- Au stade « anguille argentée », l'animal est d'abord confrontée au mêmes problèmes que l'anguille jaune, et au risque de plonger dans la prise d'eau d'une turbine de barrage hydroélectrique ou de pompes hydraulique. Il est également suspecté que les perturbateurs endocriniens qu'elle a bioaccumulés puissent préparer une baisse de fécondité du mâle et/ou diminuer le nombre de pontes viables ou le nombre de futurs individus aptes à la fécondation (une délétion de la spermatogenèse est de plus en plus fréquemment observée chez d'autres espèces de poissons et chez les amphibiens). Enfin, les parasites de plus en plus nombreux chez les anguilles affectent probablement leur voyage de retour en mer, en particulier Anguillicola crassus qui se fixe dans la vessie natatoire, fortement éprouvée lors de la descente de l'anguille vers les grandes profondeur (pressions très élevées).

Pollution

L'anguille se nourrit volontiers dans les vases qui ont accumulé de nombreux polluants. Les adultes bioaccumulent ainsi du (plomb et d'autres métaux lourds, des organochlorés (PCB, dioxines, furanes, organofluorés, pesticides, etc.).

- En 2004, une étude portant sur la Moselle a montré une contamination élevée de toutes les anguilles capturées, comme cela avait déjà été le cas en Flandres belges où sur 244 sites d’inventaires ; 80% des échantillons excédaient le seuil admissible de 75μg/kg de PCB (cette étude a donné lieu à une interdiction de la pêche des anguilles jaunes, mais non à leur consommation, pour éviter toute intoxication alimentaire).

- Les PCB, PCDD/PCDF, dont dioxine ont un effet corrélé à la dose sur le développement embryonnaire et la survie des embryons d’anguilles (travaux de l'équipe néerlandais de A. P . Palstra et ses collègues publiés en 2006). À des taux de plus de 4 ng TEQ par kg de gonades (très inférieurs aux normes de consommation actuelle : 12 ng OMS-TEQ/kg muscle frais) les embryons semblaient n'avoir aucune chance de survie. Ces taux sont dépassés par la plupart des anguilles européennes, y compris dans les réserves naturelles et dans des zones qui semblaient a priori épargnées par la pollution (Buet et al., 2006) ont montré que tous les individus (y compris jeunes) prélevés dans la réserve de Camargue étaient contaminés (muscle) (n=19-99) par des PCB et au moins un HAP.

- Des produits reprotoxiques (ex : plomb) ou des perturbateurs endocriniens dont le mercure ou certains PFC utilisés comme antiadhésifs ou produits anti-tache ou dans les mousses anti-incendies semblent aussi pouvoir largement contaminer l'environnement de l'anguille, via l'eau ou l'air ; certains sont volatiles et facilement emportés à distance par les courants aériens (on en trouve jusqu'au pôle nord) et ils peuvent ensuite encore se dégrader en d'autres substances bioaccumulables. Avec d'autres PFC ces molécules sont déjà détectées dans des échantillons de sang et de foie d'anguilles, et à des taux souvent bien plus élevé que chez d'autres poissons, comme l'a montré une étude de 2006 portant sur les anguilles de 21 rivières et lacs de onze pays de l'UE). Des études écotoxicologiques récentes laissent penser que l'anguille pourrait transmettre à ses œufs et à la génération suivante une partie de sa charge en certains polluants persistants. Lorsque les adultes repartent pondre en mer, ils consomment leurs réserves de graisses, lesquelles avaient concentré de nombreux polluants. Ces derniers pourraient interférer avec le bon développement de l'embryon et de la civelle. Les PFC s'accumulent notamment dans le foie, ce qui laisse penser qu’ils pourraient présenter une certaine toxicité (le foie est un organe réputé détoxifiant).

- Exposition aux pesticides : les anguilles y sont exposées, d'autant plus qu'elles peuvent sortir de l'eau et ramper au sol pour rejoindre des mares ou étangs isolés et qu'elles fréquentent parfois dans ces migrations les fossés bordant des champs cultivés. Le problème des pesticides est plus aigu en zone agricole, mais des apports urbains existent aussi. Des quantités importantes d'insecticides ont été utilisées pour la démoustication de zones humides. Une pollution ancienne pourrait liée aux séquelles industrielles, de guerre de chasse pourrait aussi être en cause dans certaines régions.

On ignore quel est l'impact exact de l'exposition chronique à tous ces polluants et à leurs cocktails pour le taux de reproduction des anguilles, mais certains supposent qu'il n'est pas négligeable. Les anguilles peuvent de plus encore être victimes de pollutions accidentelles ou chroniques (déchets immergés, munitions immergées) sur leur trajet de migration.

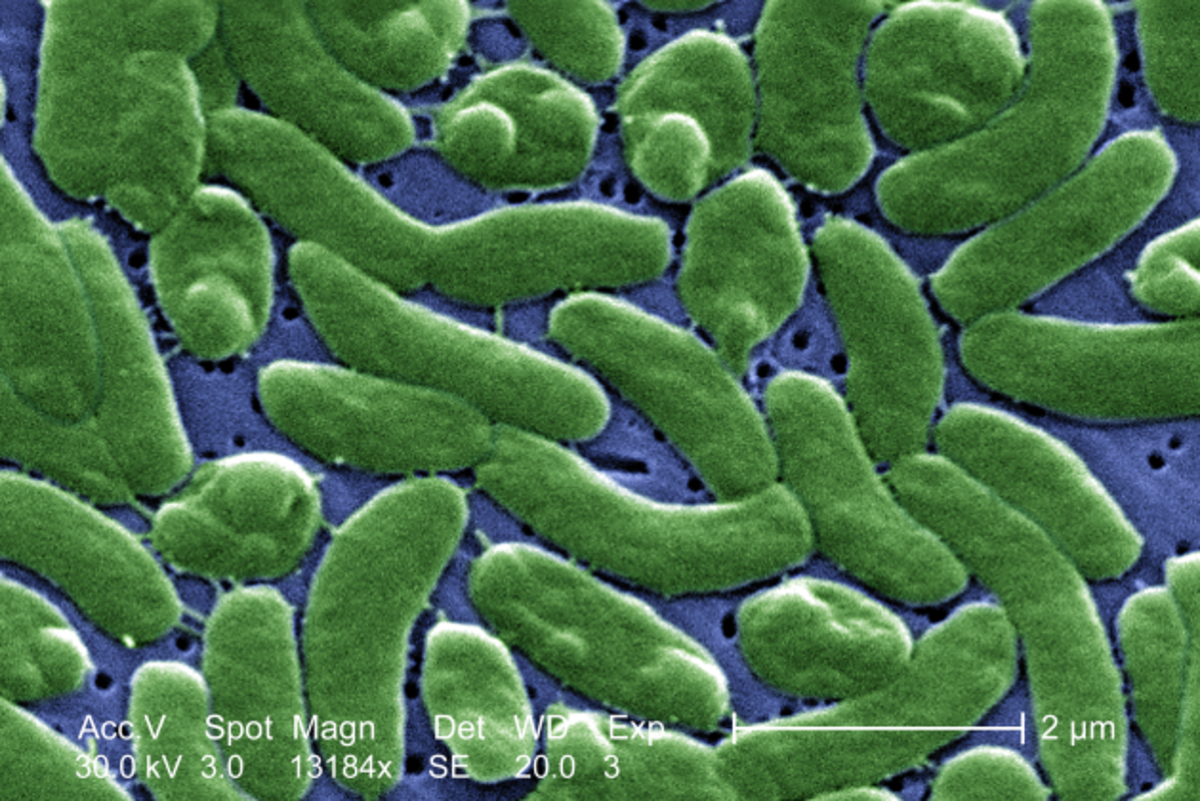

Parasitisme

Un nématode parasite de la vessie natatoire (Anguillicola crassus) s’est répandu en Europe "à partir de cargaisons d’anguilles japonaises importées d’Asie en 1982 pour des installations aquacoles allemandes". Ce parasite est maintenant présent dans toute l'Europe et s'est ensuite introduit au Canada et aux États-Unis (voir cycle de reproduction dans la mer des Sargasses). Cet exemple illustre les troubles graves et les difficultés de la gestion des espaces aquacoles privés et publics en Europe.

L'exposition des anguilles à de nombreux polluants est un facteur aggravant, probablement parce qu'elles sont alors immumnitairement affaiblies, ces dernières sont de plus en plus souvent porteuses d’Anguilicola crassus en forte extension depuis 1988 en France, qui semble affecter la capacité reproductrice de l'adulte.

Synergies Contaminants - Pathogènes

La pollution est un stress qui affaiblit la résistance immunitaire de l’anguille.

- Les infestations par Acanthocéphales et Nématodes sont plus élevées sur les sites les plus pollués de la Weser.

- Les taux d’infections bactériennes et virales sont bien plus rares dans les zones moins polluées (4% contre 80%). Mais très peu d’études ont conjointement pris en compte l’aspect pathogène et contaminant. Et celles qui l'on fait ne s’intéressaient que rarement aux effets conjugués des deux. Une étude (Sures et al. 2006) a cependant porté sur l’effet conjugué d’Anguillicola crassus, du Cadmium (Cd) et du PCB126. Des expositions croisées ont montré que si les polluants augmentent le nombre d'anguilles infestées et leur degré d'infestation, A. crassus (larves et jeunes adultes) affectait le plus l’anguille, comparé aux PCB et Cd. On dispose de peu de données sur les impacts à long terme des contaminants et du parasite A. crassus qui devrait donc être mieux étudié dans les travaux d'écotoxicologie.

Surpêche

Ce poisson (civelle en particulier) est localement victime d'une surpêche, souvent aggravée par une économie parallèle alimentée par le braconnage que les autorités locales et nationales n'ont pas su maîtriser.

Depuis les années 1970, l'anguille européenne a encore accru sa vitesse de régression, au point que ce poisson autrefois réputé exceptionnellement résistant est devenu rare ou absent de nombreux cours d'eau, voire de la totalité de petits bassins versants où les civelles remontaient par centaines de milliers ou millions il y a quelques décennies seulement. Souvent la surpêche et le braconnage de la civelle semblent être la seule explication plausible.

La civelle achetée très cher continue de faire l'objet d'une surpêche menaçant l'espèce dans la plupart des grands bassins versants. L'anguille adulte (dite « jaune » puis « argentée ») est également recherchée (et parfois braconnée) dans les canaux, cours d'eau et marais. À partir de 2008 son inscription à la CITES devrait permettre un meilleur encadrement de son commerce légal.

Trouble grave de la gouvernance

En dépit des alertes de nombreux scientifiques et d'instances telles que le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et la Commission européenne consultative pour les pêches dans les eaux intérieures (CECPI), des autorisations de prélèvements (payantes) étaient encore données, alors que le gestionnaire avait connaissance de faits graves ; "En particulier, 60% des anguilles de Camargue présentaient déjà en 1992, selon les auteurs d'une étude, des teneurs en mercure incompatibles avec la consommation humaine (dépassant les normes de l’Union européenne) et impactant la santé de l'anguille. Pourtant, durant 30 ans, aucune mesure sanitaire n’a été prise pour cette espèce par les autorités sanitaires ni de la pêche.

L'Europe est confrontée à une faillite des modes existants de gestion des espaces aquatiques publics qui ne semblent plus adapté au contexte contemporain. Pour cette raison, et parce que c'est une espèce à reproduction tardive (plus de dix ans), l'anguille européenne va probablement disparaître. Cette espèce durant les 10 ans qui lui sont nécessaire pour atteindre la maturité sexuelle, bioaccumule une partie des toxiques avec lesquelles elle est en contact. Ce type de problème doit expliquer bien d'autres disparitions et ou raréfactions (et en annoncer bien d'autres ?), mais l'explication scientifique semble déranger nos société qui font volontiers l'autruche lorsqu'on aborde le domaine de la responsabilité. La toxicologie de la Vie aquatique semble être restée une science en devenir...