Astrolabe - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Construction

L'intérêt d'une telle projection stéréographique de la voûte céleste est essentiellement pratique et esthétique : avec cette projection, tous les cercles (de hauteurs, d'azimuth,...) sont transformés en cercles, ce qui en facilite grandement le tracé, et conduit à un résultat beaucoup plus esthétique. Sans cette contrainte de réalisation, une projection centrale arbitraire pourrait être retenue.

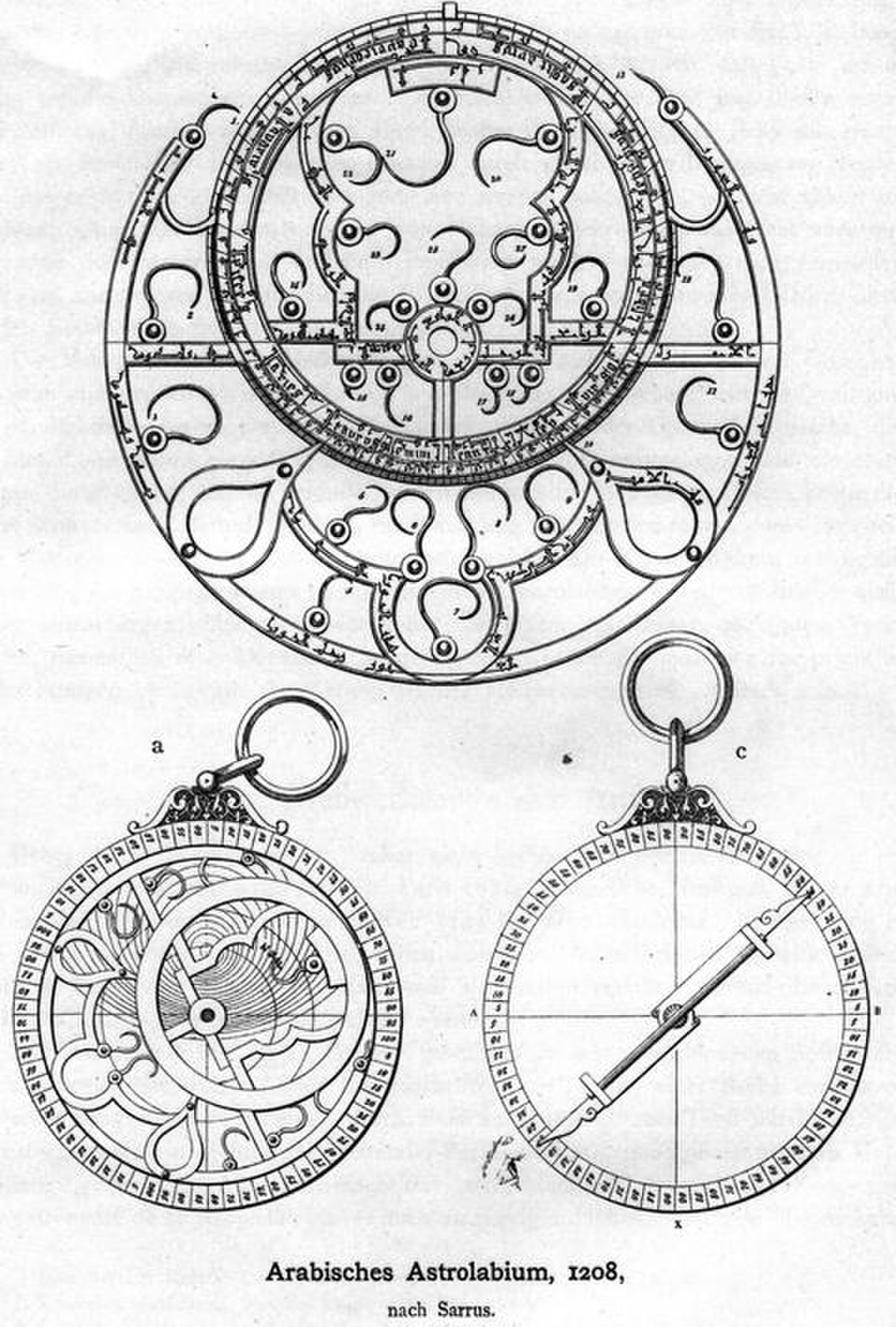

La rete n'est qu'une armature destinée à supporter la matérialisation du zodiaque d'une part, et les pointeurs des principales étoiles d'autre part. Cette armature est souvent une véritable œuvre d'art à elle seule. Elle tend à paraître symétrique par rapport à l'axe des solstices, alors que les positions stellaires ne le sont naturellement pas.

L'astrolabe est le plus souvent dimensionné de manière à ce que le cercle du zodiaque soit pratiquement tangeant à la bordure extérieure. Les étoiles représentées sont donc restreintes à celles située au-dessus du tropique du Capricorne. Sirius est donc toujours représentée, souvent Antarès, mais généralement pas Fomalhaut.

Datation d'un astrolabe

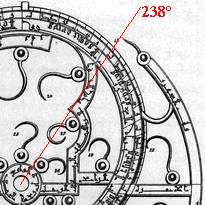

L'astrolabe est un instrument suffisamment précis pour que la précession des équinoxes y soit manifeste : de ce fait les astrolabes du XVe siècle ne sont plus utilisables de nos jours. Sur la gravure, la pointe la plus en haut à droite, qui clôt le cercle externe, et marque la position de Antarès, est sensiblement dans l'alignement de la graduation 28° du Scorpion (238°). Cette étoile est actuellement (Y2000) à 247°, soit 7° du Sagittaire. La précession des équinoxes étant de 1° pour 72 ans, la différence de 10° correspond à un âge de l'ordre de 700 ans (l'original est donné pour 1208, la différence vient probablement de ce que la gravure a introduit de petits écarts supplémentaires).

Dans l'astrolabe du XVIe siècle ci-dessous, la position d'Antarès est donnée à 0,5° du Sagittaire, soit un décalage de 6.5° et un âge apparent de l'ordre de 470 ans. L'astrolabe étant daté de 1569, l'écart (de 40 ans, soit un demi-degré) paraît simplement dû aux erreurs de réalisation et de lecture.

Utilisation

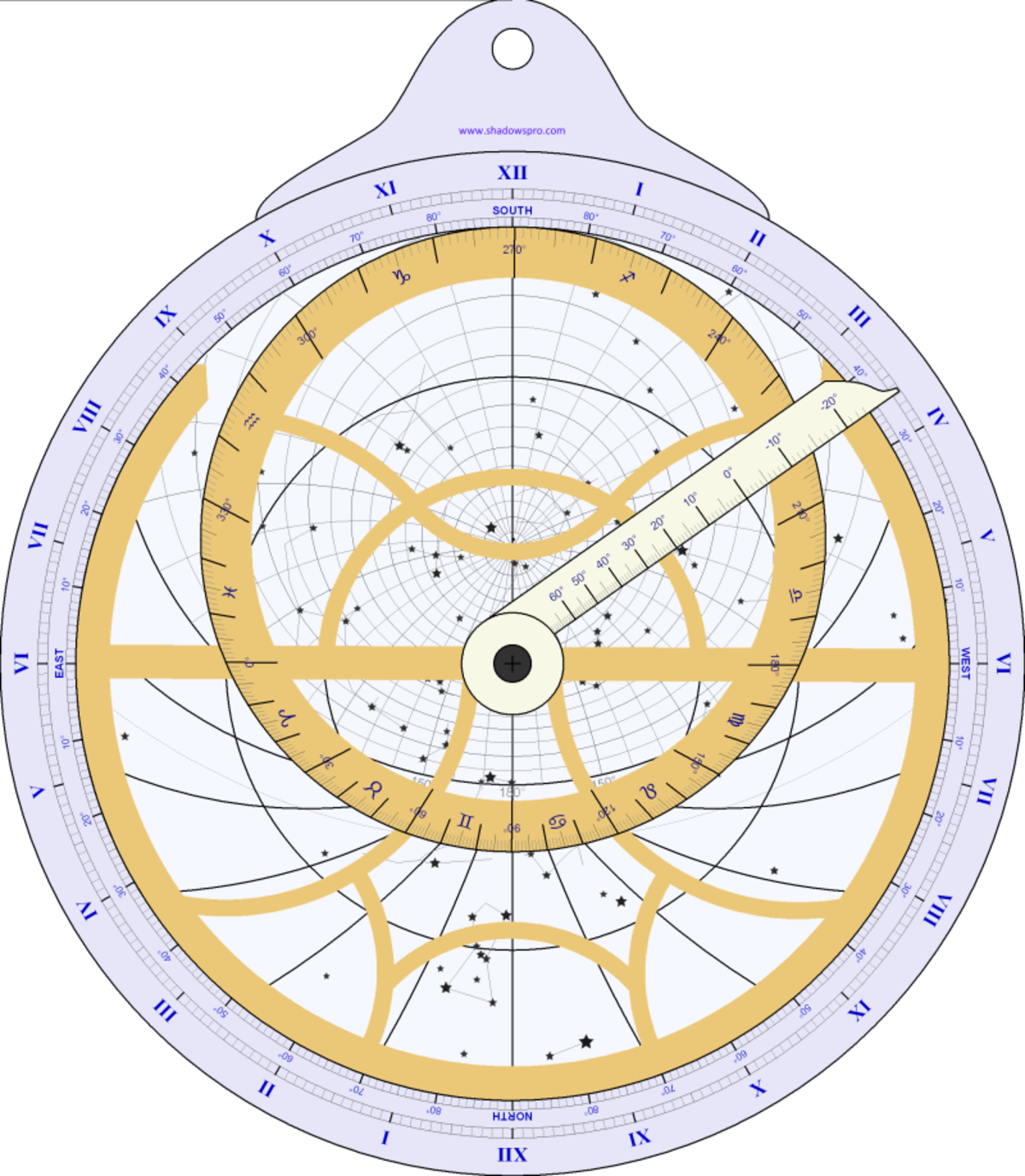

L'astrolabe est avant tout un instrument destiné à lire l'heure solaire ou stellaire en un endroit donné, pour effectuer des observations astronomiques ou astrologiques. Quand il est destiné à être utilisé en voyage, il dispose d'un jeu de plusieurs plateaux appelés tympan, permettant d'ajuster la représentation du ciel local en fonction de la latitude du lieu.

Une araignée représentant le cercle écliptique et pointant la position des principales étoiles du ciel peut tourner autour de l'axe. Parfois une règle graduée est ajoutée pour relever la hauteur d'un astre ou pointer un repère sur le limbe de l'astrolabe.

Ostenseur

L'ostenseur est une règle pivotante graduée qui permet de prendre les diverses mesures sur la face de l'astrolabe.

Histoire et origine

L'astrolabe aurait été inventé par Hipparque puis développé par Ptolémée. Le plus ancien texte conservé est Le traité de l'astrolabe de Jean Philopon d'Alexandrie (v. 530) qui décrit l'astrolabe planisphérique et ses usages. Le second traité est celui de l’évêque syriaque de Qenneshrin Sévère Sebôkht (v. 660). Il précise dans l'introduction que l'astrolabe est réalisé en laiton et décrit nombre d'utilisations de l'instrument. Sévère Sebôkht fait, dans son traité, référence à Théon d'Alexandrie (env. 335 - env. 405).

L'astrolabe en laiton est amélioré dans le monde islamique. À cet égard, Sigrid Hunke n’hésite pas à affirmer « Alors que les Grecs ne connaissaient que fort peu de manières de s’en servir, un ouvrage d’Al-Khovaresmi [mort en 847] sur l’astrolabe en cite déjà quarante-trois… ».

Selon Ibn Nadim, le premier astrolabe arabe était fait par Ibrahîm Ibn Habîb Al-Fazâri [mort en 188 H.], puis des traités succédèrent à tel point qu’on peut assigner à chaque astronome arabe au moins un ou deux ouvrages sur cet instrument. Le résultat est une grande quantité de traités sur l’astrolabe, la plupart sous forme de manuscrits éparpillés dans les bibliothèques nationales et internationales. Ces traités peuvent être réparties en deux catégories : les traités de conception, d’une part, et les traités d’utilisation de l’autre.

À titre d’exemple, l’Étude exhaustive des méthodes possibles pour construire l’astrolabe. est un ouvrage dans lequel Al-Birûnî [362-440 H / 973-1048] « présente encore des modèles servant à montrer la marche du soleil et de la lune (boîte à lune) comme aussi le mécanisme des éclipses ». Et après l’insertion des planches des planètes dans l’astrolabe par les astronomes arabes, ils parvenaient à calculer le mouvement apparent des planètes connues, avec une précision impressionnante. Ibn al-Zerqellu [1029?-1087?] trouva même le moyen de réduire ces diverses planches à une seule ‘planche des sept planètes’, dont l’avers en porte quatre et le revers trois, le même tracé d’épicycle servant pour toutes. La plus grande curiosité de cette œuvre, selon Dominique Urvoy, est le dessin des orbites non pas circulaires mais ovoïdes (baydi) [sic].

Nombre de chercheurs et d'historiens de la science ont cité l'idée que du matériel astronomique arabe était bel et bien exporté ou importé en Occident médiéval. A cet égard, Sedillot nous apprend « qu'au Moyen Age, l’instrument astronomique par excellence est l’astrolabe qu’en pays d’Islam, savants ingénieux et artistes habiles perfectionnent à l’envie ».

Sigrid Hunke mentionne elle aussi que l’astrolabe fut chaleureusement accueilli par l’occident. L'astrolabe aurait atteint l'Europe après 970, par l'intermédiaire du moine Gerbert d'Aurillac, qui le ramena d'Espagne, d'où il rapporta nombre de connaissances scientifiques transmises par les Arabes, qui occupaient en partie la péninsule ibérique. Pendant trois siècles on se contenta de les importer. Les Musulmans, sachant combien les Chrétiens recherchaient leurs articles, en fabriquaient tout spécialement pour l’exportation qu’ils ornaient d’inscriptions latines.

L'auteur anglais Geoffrey Chaucer (v.1343–1400) a écrit un traité sur l'astrolabe pour son fils. Au XVe siècle, le fabricant d'instrument français Jean Fusoris (v.1365–1436) a commencé à les vendre dans son magasin à Paris, avec des cadrans solaires portatifs et d'autres instruments scientifiques populaires à cette époque.

Ce sont les Portugais qui aboutissent à partir de 1485 à des progrès décisifs en adaptant l'astrolabe à la navigation maritime et en dressant des tables (regimientos) permettant de calculer la déclinaison magnétique. Le problème de la longitude ne sera résolu qu'avec l'invention du chronomètre (2e moitié du XVIIIe siècle).

L'utilisation de l'astrolabe pour la navigation en haute mer, qui, de jour nécessite de viser le soleil, a causé avant la découverte du sextant de nombreuses cécités, d'où l'iconographie courante du pirate avec un bandeau sur l'œil.