Déchet radioactif - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Éléments historiques et divers

Les rejets en mer des usines de retraitement

Les rejets d'effluents radioactifs des usines de la Hague et de Sellafield constituent une pollution radioactive tant par la quantité de radioactivité relâchée dans l'environnement que par la nature des radioéléments rejetés.

Les réacteurs naturels d'Oklo

Les Réacteur nucléaire naturel d'Oklo au Gabon ont fonctionné naturellement pendant des milliers d'années, et ont produit des éléments radioactifs semblables à ceux que l'on trouve dans le combustible irradié (transuraniens, produits de fission notamment).

Les produits de fission et les actinides produits au cours du fonctionnement de ces réacteurs naturels sont pratiquement restés à la même place durant plusieurs centaines de millions d'années et ce, malgré le climat équatorial et les variations de la nappe phréatique. On peut ainsi présumer qu'un site de stockage géologique bien choisi assure un confinement correct à long terme.

Stratégies nationales relatives aux déchets radioactifs

Allemagne

La recherche d'un site de stockage géologique entamée dans les années 1970 avec le laboratoire de la mine d'Asse II est toujours en cours. Diverses expérimentations ont eu lieu à Gorleben (dans des couches de sel), à Konrad (mine de fer), et dans la Mine d'Asse, site expérimental finalement transformé en décharge, mais où suite à des infiltration de saumures, et une trop grande vulnérabilité du site, les déchets pourraient devoir être évacués. Les Allemands doivent ainsi gérer 43 000 m³ de déchets empilés « sans précaution » dans une mine de sel qui prend l'eau.

Australie

L'Australie a développé le Synroc pour contenir les déchets nucléaires. Le Synroc est une sorte de roche synthétique (Synthetic Rock), inventé en 1978 par le professeur Ted Ringwood de l'Australian National University. Cette technologie est utilisée par l'armée américaine pour confiner ses déchets.

- Australian Radiation Protection and Nuclear Safety Agency, agence fédérale

- Proposed National Radioactive Waste Repository

Belgique

Selon les estimations fondées sur les données disponibles au 1er janvier 2001, la quantité de déchets conditionnés que l'ONDRAF aura à gérer d'ici 2070 est estimée aux volumes suivants :

- 70.500 m³ de déchets à faible activité et courte durée de vie ;

- 8.900 m³ de déchets d'activité moyenne ;

- de 2.100 à 4.700 m³ de déchets de haute et très haute activité.

Pour les déchets de faible activité, l'ONDRAF a étudié, avec des partenariats locaux, des projets de stockage en surface ou en couche géologique (Mol, Dessel, Fleurus). Après un vote du conseil communal de Fleurus qui a mis fin au processus de consultation engagé dans cette commune, le gouvernement a décidé le 23 juin 2006 de retenir la candidature de la commune de Dessel (Partenariat Stora).

Pour les déchets incompatibles avec un stockage en surface (haute activité et émetteurs alpha à longue durée de vie), le stockage géologique dans l'argile de Boom est à l'étude depuis 1975. Un laboratoire souterrain dénommé HADES (High Activity Disposal Experimental Site) existe à Mol depuis 1980 sous le domaine technique du Centre d'étude de l'Energie Nucléaire (SCK•CEN) qui en a initié la réalisation. Le financement du stockage profond repose sur la distinction d’un coût fixe et d’un coût variable. Le coût variable est dû au moment de la production du déchet. En revanche, le coût fixe est financé, quelle que soit la quantité de déchets produite in fine, par un mécanisme de garantie contractuelle avec les producteurs de déchets. Cette approche est destinée à assurer, d’une part la capacité de financement de l’ensemble des déchets produits à ce jour, et d’autre part un impact financier des déchets à produire aussi prévisible que possible.

L'agence Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), du 1er sept 2010 au 31 octobre va soumettre à consultation publique ses projets d'arrêtés à portée sociale relevant de sa compétence

Canada

Depuis 1984, l'expérimentation est en cours dans le laboratoire de recherches souterrain de l'AECL près du lac Bonnet (granite) (Pinawa, Manitoba) actuellement en cours de fermeture. Depuis quelques années, Ontario Power Generation (OPG) s'intéresse aux formations sédimentaires argileuses comme celles actuellement étudiées en Belgique, en Suisse et en France. Une formation marneuse paléozoique hypersaline située à plus de 700 m de profondeur sous le site de la centrale nucléaire de Bruce (Ontario) au nord des grands lacs américains est en cours de caractérisation.

- Site de Natural Resources Canada.

- Bureau de gestion des déchets radioactifs de faible activité.

- Site de EACL.

- Developing a Safety Case for Ontario Power Generation’s L&ILW Deep Geologic Repository

États-Unis

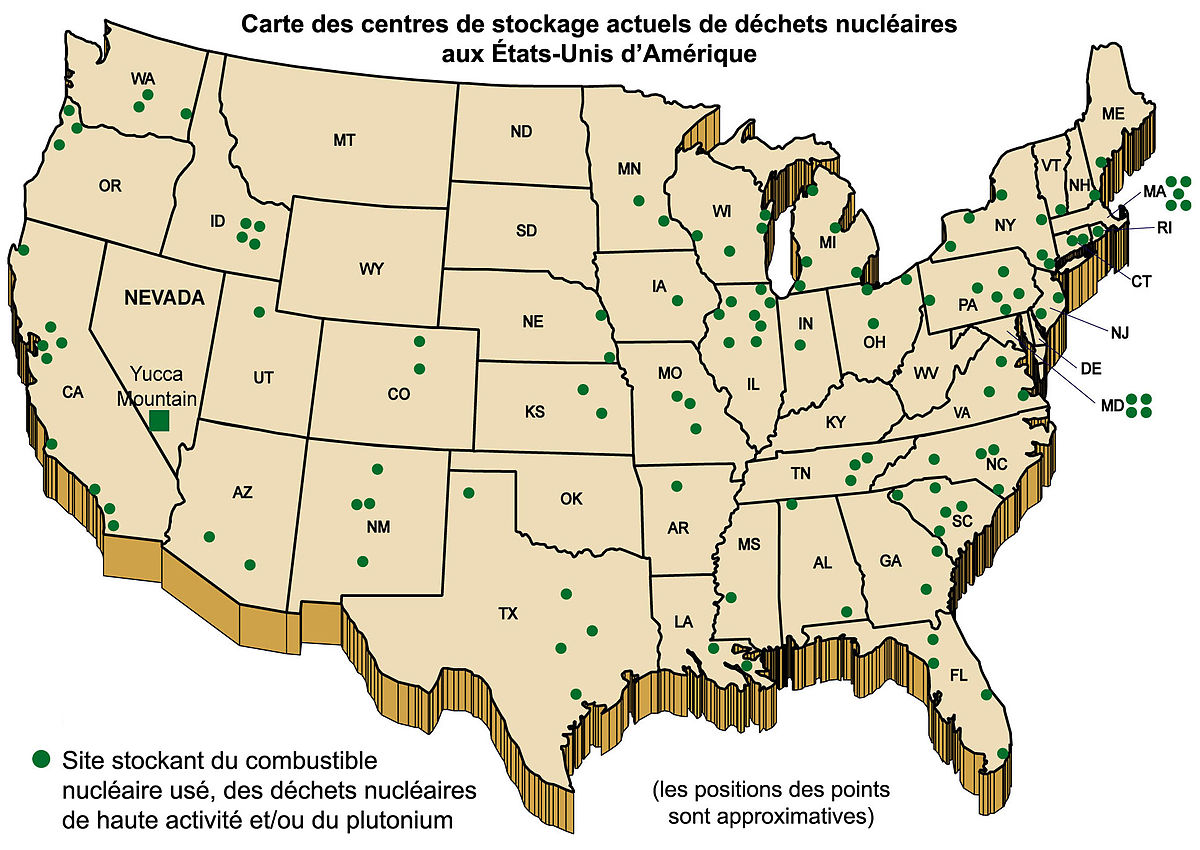

De très nombreux sites de stockage en surface pour déchets de faible activité sont en opération aux États-Unis (voir carte).

Un stockage géologique dans une couche de sel (WIPP – Waste Isolation Pilot Plant) est en service depuis 1999 pour des déchets de moyenne activité d'origine militaire (Carlsbad – Nouveau Mexique).

Les États-Unis ont étudié la possibilité d'enfouissement définitif des combustibles usés (déchets fortement radioactifs et à longue durée de vie) dans le tuf volcanique du site de Yucca Mountain (Nevada). Ce site aurait pu recevoir environ 70 000 tonnes de combustibles usés mais il a été abandonné par l'administration américaine après les élections présidentielles de 2008. C'était le seul site au monde situé en milieu désertique dans la zone non-saturée et où les radionucléides auraient migré en conditions aérobies. Le gouverneur de l'état du Névada en était un des principaux opposants politiques.

Aux États-Unis, le financement est réalisé à travers l’abondement d’un fond d’état par une redevance sur le prix de l’électricité. Ce mode de financement dé-responsabilise le producteur de déchet en en transférant la charge sur l’état. Dans ce cadre, l’état est garant du financement de la gestion des déchets.

- (en)Site de News Releases and Speeches.

- (en)Site de Office of Civilian Radioactive Waste Management.

- Waste Isolation Pilot Plant

- (en)Site de Interagency Steering Committee on Radiation Standards.

France

La gestion des déchets radioactifs en France est centralisée par l'ANDRA depuis 1979. Elle se place juridiquement dans le cadre de la loi Bataille de 1991, modifiée en 2006 (loi sur la gestion durable des matières et des déchets radioactifs de 2006). Elle est cadrée par le PNGMDR (plan national de gestion des matières et des déchets nucléaires, dont une seconde version a été publiée en 2010, et qui sera révisé tous les 3 ans). Ce plan prévoit une gestion différente selon la dangerosité et durée de vie des déchets radioactifs qui sont classés en 5 catégories : haute activité (0,2 % du volume total en 2009), moyenne activité à vie longue (3,6 % en 2009), faible activité à vie longue (7,2 % en 2009), faible et moyenne activité à vie courte (68,8 % en 2009), très faible activité (20,1 % en 2009).

Finlande

- Site d'expérimentation Onkalo,

- Site granitique d'Olkiluoto.

Japon

Les puits de deux laboratoires souterrains sont actuellement en cours de fonçage:

- sur l'île de Honshū à Mizunami (MIU) (près de Nagoya) (géologie cristalline: granite), et;

- au nord de l'île d'Hokkaido à Horonobe (près de Wakanai) (sédiments siliceux très riches en diatomées et à faible teneur en argile). La proximité de la province pétrolière et gazeuse des iles Sakhalines y explique la présence de méthane.

Royaume Uni

Ce pays est avec la France, en raison de son unité de Sellafield, l'un des pays abritant le plus de déchets nucléaires. Après une période de rejet en mer de déchets radioactifs (8000 conteneurs environ dans la fosse des casquets), puis de stockage provisoire en surface le gouvernement a annoncéêtre en négociation avec 3 conseils locaux (un comté : Cumbria County) et deux des districts de ce comté :Copeland Borough, Allerdale Borough), pour y installer un futur centre de stockage. La production de déchet devrait être encore augmentée car le gouvernement entend doter le pays d'une capacité de 12 GW supplémentaires et d'un nouveau centre de recherche.

Slovaquie

La Slovaquie dispose d’un fonds d’état pour le démantèlement des installations nucléaires et la gestion du combustible usé et des déchets radioactifs. Ce fonds est alimenté par le propriétaire des centrales nucléaires qui verse chaque année 6,8 % du prix de vente de l’électricité commercialisée par les centrales et 350 000 Sk par MW de puissance électrique installée. Le ministère de l’Économie nationale est responsable du fonds. Le mode de calcul de la redevance conduit à une dépendance du montant de l’abondement annuel au prix de l’électricité.

Suède

Un centre d'entreposage provisoire en subsurface est en service depuis 1985 (CLAB) et des laboratoires souterrains existent (HRL de Aspo). La solution retenue est celle du stockage géologique dans le granite à Forsmark, à proximité de la centrale d'Oskarshamn. La Suède envisage d'« encapsuler » les combustibles nucléaires usés dans des conteneurs de fer forgé enrobés de cuivre. Le projet prévoit d'entreposer dans un premier temps ces conteneurs 40 ans en piscine où une partie de leur chaleur résiduelle est censée partir, ensuite ils seraient introduits dans un tunnel creusé à 500 mètres de profondeur et comblé par un bouchon de bentonite, une roche présentant l'intérêt de gonfler et de stopper la circulation de l'eau en milieu humide.

- (sv)(en) Site de Svensk Kärnbränslehantering AB.

Suisse

Les cinq centrales nucléaires suisses produisent annuellement 700 kg de plutonium. En tout 87.000 m3 de déchets radioactifs devront être stockés une fois que les centrales existantes auront été démantelées. La Suisse a envoyé son combustible irradié dans les usines de retraitement de la Hague en France et de Sellafield en Angleterre jusqu'en 2006. Un moratoire de 10 ans a été voté depuis lors au Parlement suspendant l'exportation de déchets radioactifs pour le retraitement.

Le modèle suisse prévoit l'entreposage des déchets dans deux dépôts distincts selon qu'il s'agisse de déchets hautement radioactifs/déchets alpha-toxiques/éléments de combustible irradiés ou de déchets faiblement et moyennement radioactifs. Ils pourraient néanmoins être stockés à un seul endroit si un site s'avère adéquat du point de vue géologique.

Les producteurs de déchets radioactifs exploitent depuis 2001 une installation d'entreposage à Würenlingen (ZWILAG) et envisagent un stockage géologique dans la marne ou dans l'argile. Des études de faisabilité du stockage en profondeur ont été approuvées par le Conseil fédéral (gouvernement suisse) en 1988 pour les déchets faiblement radioactifs et en 2006 pour les déchets hautement radioactifs.

Un stockage géologique a également été évoqué dans la couche d'Argiles à Opalinus. L'adoption d'une procédure de sélection par le Conseil fédéral en avril 2008 initie la recherche de sites pour l'entreposage de déchets radioactifs en Suisse.

La Nagra a proposé des domaines d'implantation géologiques en novembre 2008. Ceux-ci font l'objet d'analyses de sécurité au cours des 3 étapes prévues dans le plan sectoriel. Au terme de ce processus de sélection, deux sites par catégorie de déchet seront comparés. Une procédure participative est prévue pour les régions concernées par l'accueil d'un dépôt.

Un dépôt pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs verra au plus tôt le jour en 2030 alors qu'un dépôt pour les déchets hautement radioactifs sera construit au plus tôt en 2040.

Un laboratoire de recherche est en service depuis 1995 dans l'argile à Opalines au Mont-Terri dans le Jura et un autre dans le granite au site du Grimsel.

- (de)Site de Nagra.

- Laboratoire souterrain du Mont-Terri

Turquie

La Turquie dispose d'un centre de traitement des déchets radioactifs à Istanbul.