Introduction à la relativité générale - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

De la relativité restreinte à la relativité générale

En septembre 1905, Albert Einstein publie sa théorie de la relativité restreinte, qui réconcilie les lois du mouvement de Newton avec l'électromagnétisme (l'interaction des objets avec les charges électriques). La relativité restreinte introduit un nouveau cadre de pensée pour toute la physique, en proposant des concepts radicalement nouveaux sur l'espace et le temps. Cependant, certaines théories adoptées jusqu'alors n'étaient pas cohérentes avec ces concepts : un exemple majeur était la théorie de la gravitation de Newton, qui décrit l'attraction mutuelle entre deux corps due à leurs masses.

Plusieurs physiciens, dont Einstein, recherchaient une théorie qui pourrait unifier la loi de la gravitation de Newton et la relativité restreinte. Seule la théorie d'Einstein se montra compatible avec les expériences et les observations. Pour comprendre les idées de base de la théorie, il est instructif de suivre le déroulement de la pensée d'Einstein de 1907 à 1915, depuis sa simple expérience de pensée impliquant un observateur en chute libre, jusqu'à sa théorie complètement géométrique de la gravitation.

Le principe d'équivalence

Une personne dans une cabine d'ascenseur dans une expérience de chute libre ressent l'apesanteur pendant toute la durée de la chute : tous les objets situés dans la cabine l'accompagnent, ou se déplacent à vitesse constante par rapport à lui. Comme tout tombe ensemble dans la cabine, on n'observe aucun effet gravitationnel. Ainsi, les expériences d'un observateur en chute libre sont indiscernables de celles d'un observateur éloigné dans l'espace cosmique, loin de toute source mesurable de gravitation. Ces observateurs sont tous des observateurs privilégiés ( « inertiels » ) qu'Einstein a décrits – en l'absence de toute gravitation – dans sa théorie de la relativité restreinte : des observateurs pour lesquels la lumière parcourt des lignes droites à vitesse constante.

Einstein a fait l'hypothèse que des expériences semblables avec des observateurs en chute libre ou inertiels en relativité restreinte représentent une propriété fondamentale de la gravitation. Il en a fait la pierre angulaire de sa théorie de la relativité générale, qu'il a formalisée dans le principe d'équivalence. En gros, ce principe énonce qu'une personne située dans une cabine, et qui ne ressent pas de pesanteur, ne peut pas détecter si la cabine est en chute libre ou s'il est suffisamment loin dans le cosmos pour échapper à l'influence de toute source de gravitation.

Gravitation et accélération

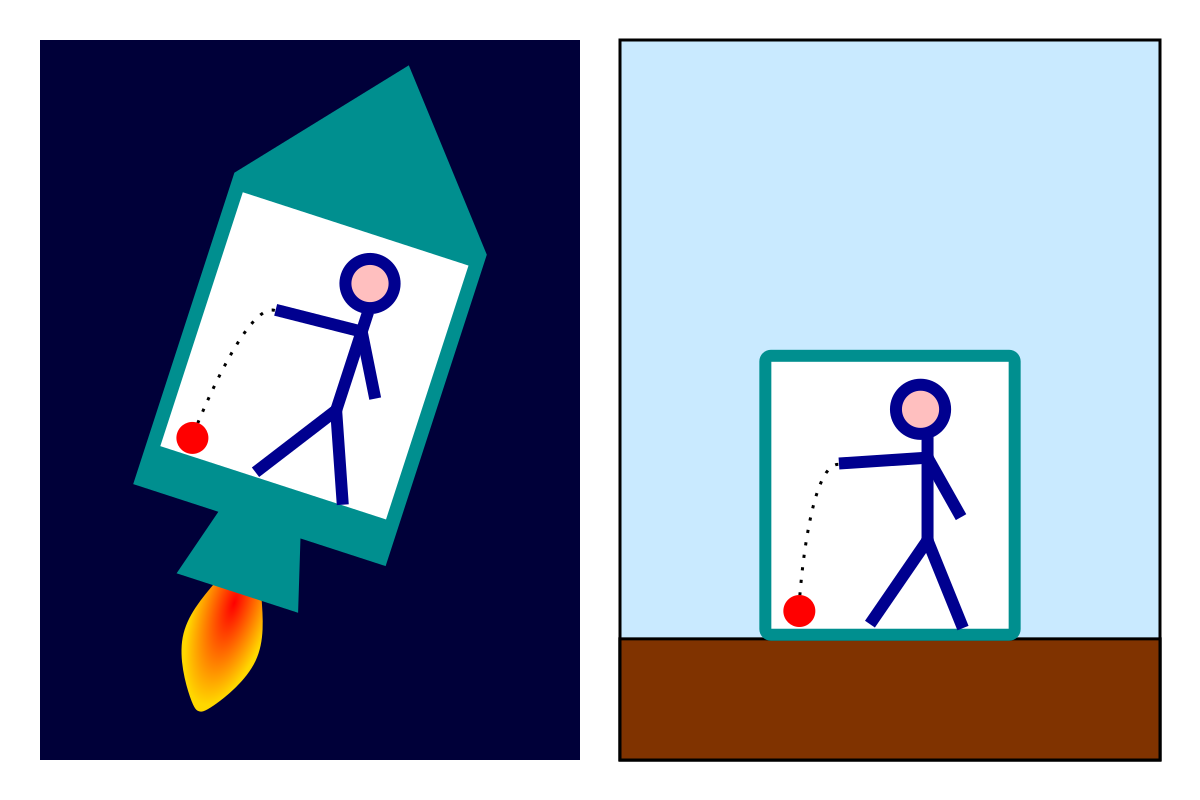

De même que la plupart des effets de la gravitation peuvent être supprimés en se mettant en situation de chute libre, ces effets peuvent être « provoqués » en observant des objets dans un système en cours d'accélération. Un observateur dans une cabine fermée ne peut pas distinguer les deux cas suivants :

- Les objets tombent sur le plancher parce que la cabine repose sur la Terre et que ces objets sont attirés par la gravitation ;

- Les objets tombent sur le plancher parce que la cabine est emportée par une fusée dans l'espace qui accélère à 9,81 m/s2, tout en étant loin de toute source de gravitation. Les objets sont tirés vers le plancher par une « force d'inertie » analogue à celle qui enfonce les passagers d'une voiture dans leur siège au moment de l'accélération.

Inversement, tout effet observé à cause de l'accélération du cadre de référence devrait être observé dans un champ gravitationnel de force correspondante. C'est ce principe qui permet à Einstein en 1907 de prédire quelques effets nouveaux de la gravitation, comme nous verrons dans la .

Un observateur dans un système de référence accéléré doit introduire ce que les physiciens appellent des forces fictives pour rendre compte de l'accélération subie par lui-même et les objets qui l'entourent. Nous faisons quotidiennement l'expérience de ce genre de forces fictives : nous avons déjà mentionné la force enfonçant dans son siège le chauffeur d'une voiture qui accélère. Citons encore la force qui empêche de tomber une toupie lancée assez vite, bien qu'elle repose sur sa pointe, ou la force qui éjecte l'eau du linge dans un lave-linge pendant l'essorage. Ces forces fictives sont dues à l'inertie des objets, c'est-à-dire à leur tendance à suivre une trajectoire rectiligne à vitesse constante. Si l'on veut dévier ou accélérer cette vitesse, l'objet réagit avec une force fictive proportionnelle à sa masse.

Comparons les deux énoncés suivants :

- les forces fictives sont toujours proportionnelles à la masse de l'objet sur lequel elles s'appliquent ;

- la force ressentie par un objet dans un champ de gravitation est toujours proportionnelle à sa masse (loi de Newton).

L'intuition fondamentale d'Einstein a été de trouver une raison profonde pour que ces deux énoncés concernant des phénomènes apparemment bien différents fassent intervenir la même masse. Ce problème tourmentait les physiciens depuis quelque temps déjà. Einstein s'est dit que d'une certaine manière, l'attraction par la gravitation est fondamentalement de la même nature que ces forces fictives.

Conséquences physiques

En 1907, Einstein en a encore pour 8 ans avant de donner une forme finale à la relativité générale. Cependant, il a déjà réussi à faire des prédictions originales, et vérifiables, basées sur son point de départ : le principe d'équivalence.

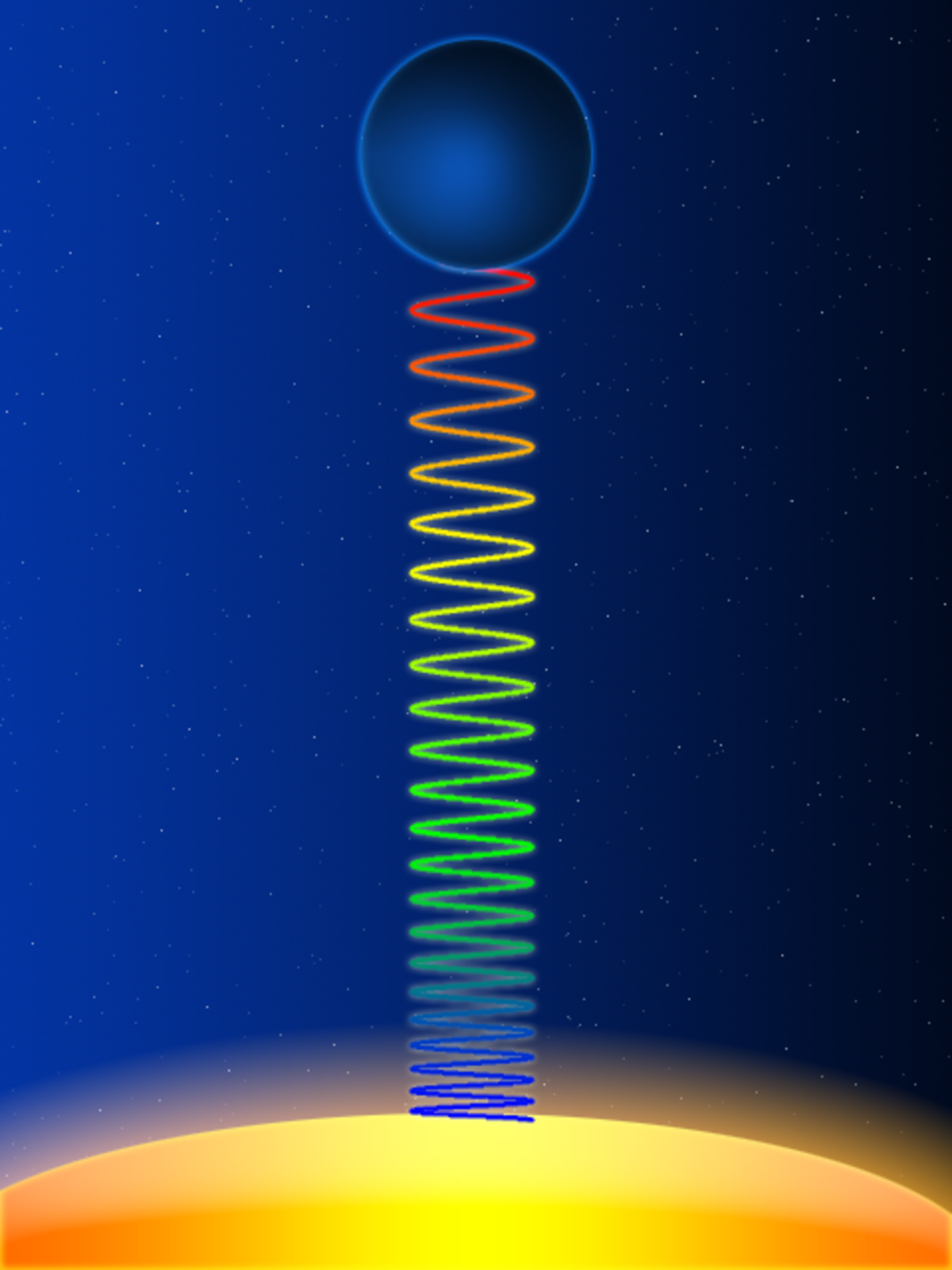

Le premier effet nouveau est le décalage vers le rouge gravitationnel. Considérons deux observateurs sur un vaisseau spatial qui accélère. Sur ce vaisseau, il y a naturellement une conception de « haut » et de « bas » : le haut est la direction vers laquelle le vaisseau accélère, et le bas la direction opposée. Tout objet abandonné à lui-même (immobile par rapport au vaisseau) va tomber naturellement vers le bas, car il se fait rattraper par le vaisseau qui accélère. Supposons que sur ce vaisseau, il y ait deux observateurs placés l'un plus haut que l'autre. Quand l'observateur du bas envoie un faisceau lumineux à celui du haut, la relativité restreinte dit que celui du haut va le recevoir à une fréquence inférieure à celle d'émission. Accélération et distance provoquent un décalage vers le rouge (vers les basses fréquences). Inversement, de la lumière émise du haut arrivera à une fréquence supérieure à celle d'émission à l'observateur du bas. Elle sera décalée vers le bleu. L'argument d'Einstein a été que ce genre de décalage de fréquence doit également être observé dans des champs gravitationnels. Ceci est illustré par la figure de gauche, qui montre une onde lumineuse progressivement décalée vers le rouge en remontant le champ de gravitation.

Ce décalage de fréquence correspond à une dilatation du temps gravitationnelle : comme l'observateur du haut constate que la même lumière vibre plus lentement, c'est que son horloge tourne plus vite. Ainsi, plus les observateurs sont en bas du champ gravitationnel, plus leur temps s'écoule lentement.

Il faut souligner que pour chacun des observateurs, ils ne peuvent pas observer de changement dans l'écoulement du temps autour d'eux, ou pour des objets qui sont près d'eux, ou qui se déplacent lentement par rapport à eux : le temps nécessaire pour cuire un œuf à la coque est toujours de trois minutes. Ce n'est que lorsque l'on compare des horloges éloignées entre elles que l'on peut détecter ce genre d'effets.

De façon semblable, Einstein a prédit la déflexion de la lumière par un champ gravitationnel : dans un champ gravitationnel, la lumière est défléchie vers le bas. Sa prédiction était alors fausse par un facteur 2 : le calcul correct nécessite la formulation complète de la théorie de la relativité générale, et non simplement le principe d'équivalence.

Effets de marée

L'équivalence entre les effets de gravitation et d'inertie ne constitue pas une théorie de la gravitation complète. En particulier, elle ne répond pas à la simple question : qu'est-ce qui empêche les habitants des antipodes de tomber de la Terre ? Si l'on veut expliquer la gravitation dans notre voisinage à la surface de la Terre, on peut se contenter de la simple explication que notre système de référence n'est pas en chute libre, et qu'il faut donc s'attendre à des forces fictives. Mais un système de référence tombant en chute libre sur un point de la Terre d'un côté de la Terre ne peut pas expliquer pourquoi les gens de l'autre côté de la Terre ressentent la gravitation en sens opposé.

Une manifestation plus élémentaire du même effet implique deux corps tombant l'un à côté de l'autre vers la Terre. Dans un système de référence en chute libre au voisinage, ils semblent flotter en apesanteur – mais pas exactement. Ces deux corps ne tombent pas exactement dans la même direction, mais convergent sur un point unique dans l'espace : le centre (de gravité) de la Terre. En conséquence, il y a une composante de mouvement de chaque corps dirigée vers l'autre (voir figure). Dans une petite région comme une cabine, cette accélération est minuscule, tandis que pour des personnes tombant en chute libre en des points opposés de la Terre, l'effet est très grand. Ce genre de variation de force est responsable, dans le cadre de la loi de Newton, des marées sur les océans terrestres, d'où l'utilisation de l'expression effet de « marée » pour ce phénomène.

L'équivalence entre inertie et gravitation ne peut expliquer les effets de marée – elle ne peut pas expliquer les variations de champ gravitationnel. Pour y arriver, on a besoin d'une théorie qui décrit comment la matière (comme une grosse masse comme la Terre) affecte l'environnement inertiel autour d'elle.

De l'accélération à la géométrie

En explorant l'équivalence entre gravitation et accélération, y compris le rôle des effets de marée, Einstein a découvert plusieurs analogies avec la géométrie des surfaces. Par exemple, la transition d'un système de référence inertiel (dans lequel les particules libres se déplacent sur des lignes droites à vitesse constante) à un système en rotation (dans lequel des termes supplémentaires correspondant à des forces fictives doivent être introduits pour expliquer le mouvement des particules) : c'est analogue à la transition d'un système de coordonnées cartésiennes (dans lequel les lignes de coordonnées sont des lignes droites) à un système de coordonnées curvilinéaire (où les lignes de coordonnées n'ont pas besoin d'être droites).

Une analogie plus profonde relie les forces de marée à la propriété des surfaces que l'on appelle « courbure ». Pour les champs de gravitation, l'absence ou la présence de forces de marée détermine si l'on peut éliminer l'influence de la gravitation en choisissant un système de référence en chute libre. De la même manière, pour une surface, l'absence ou la présence de courbure détermine si la surface est équivalente à un plan. En été 1912, inspiré par cette analogie, Einstein a recherché une formulation géométrique de la gravitation.

Les objets élémentaires de la géométrie : point, ligne, triangle, sont traditionnellement définis dans l'espace à trois dimensions, ou sur des surfaces à deux dimensions. Mais en 1907, le mathématicien Hermann Minkowski introduit une formulation de la relativité restreinte d'Einstein, dans laquelle la géométrie comprend non seulement l'espace mais aussi le temps. L'entité de base de cette nouvelle géométrie est un espace-temps à quatre dimensions. Les trajectoires de corps en mouvement sont des lignes dans l'espace-temps, appelées lignes d'univers ; les trajectoires de corps se déplaçant à vitesse constante sans changer de direction y correspondent à des lignes droites.

Pour les surfaces, la généralisation de la géométrie du plan – une surface plate – à la géométrie de surfaces courbées avait été décrite au début du XIXe siècle par Carl Friedrich Gauss. Cette description, à son tour, avait été étendue à des espaces à plusieurs dimensions dans un formalisme présenté par Bernhard Riemann dans les années 1850. Au moyen de cette géométrie de Riemann, Einstein a formulé une description de la gravitation dans laquelle l'espace-temps de Minkowski – qui peut être considéré comme plat – est remplacé par un espace-temps courbé, exactement comme les surfaces courbes sont une généralisation de la surface plane ordinaire.

Après avoir réalisé la validité de cette analogie géométrique, il a fallu trois ans à Einstein pour mettre au point les fondations de sa théorie : les équations qui relient la masse de la matière à la courbure de l'espace-temps. Après avoir réussi à écrire ces relations, que l'on connaît depuis sous le nom d'Équations d'Einstein ou, plus précisément, ses équations du champ de gravitation, il présente sa nouvelle théorie de la gravitation au cours de plusieurs séances de l'Académie des sciences de Prusse à la fin de l'année 1915.