Mons (Var) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Démographie

Les habitants de Mons se nomment les Moussencs.

| 1698 | 1728 | 1765 | 1806 | 1817 | 1821 | 1836 | 1838 | 1841 | 1846 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | 1872 | 1876 | 1881 | 1884 | 1886 | 1891 | 1896 | 1898 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 849 | 948 | 935 | 1021 | 1041 | 1078 | 1120 | 1099 | 1094 | 947 | 1029 | 1029 | 975 | 973 | 1005 | 1000 | 829 | 889 | 866 | 852 | 769 | 764 |

| 1900 | 1905 | 1910 | 1913 | 1920 | 1936 | 1946 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 764 | 773 | 703 | 731 | 500 | 450 | 350 | 204 | 226 | 239 | 291 | 459 | 671 | 863 |

Curés de Mons

|

|

|

Jumelages, parainages

- Gurbesti, Roumanie, village adopté.

- Mons parraine depuis 2001 le remorqueur côtier 'Buffle' de la Marine Nationale et ceci, afin de remémorer le temps où les Monsois entretenaient un feu en face de l 'Eglise Notre-Dame de la pitié afin de servir d'amer aux bateaux entrant dans le port de Saint-Raphaël de nuit ou par mauvais temps.

Administration

Maires de Mons

|

|

|

Patrimoine naturel

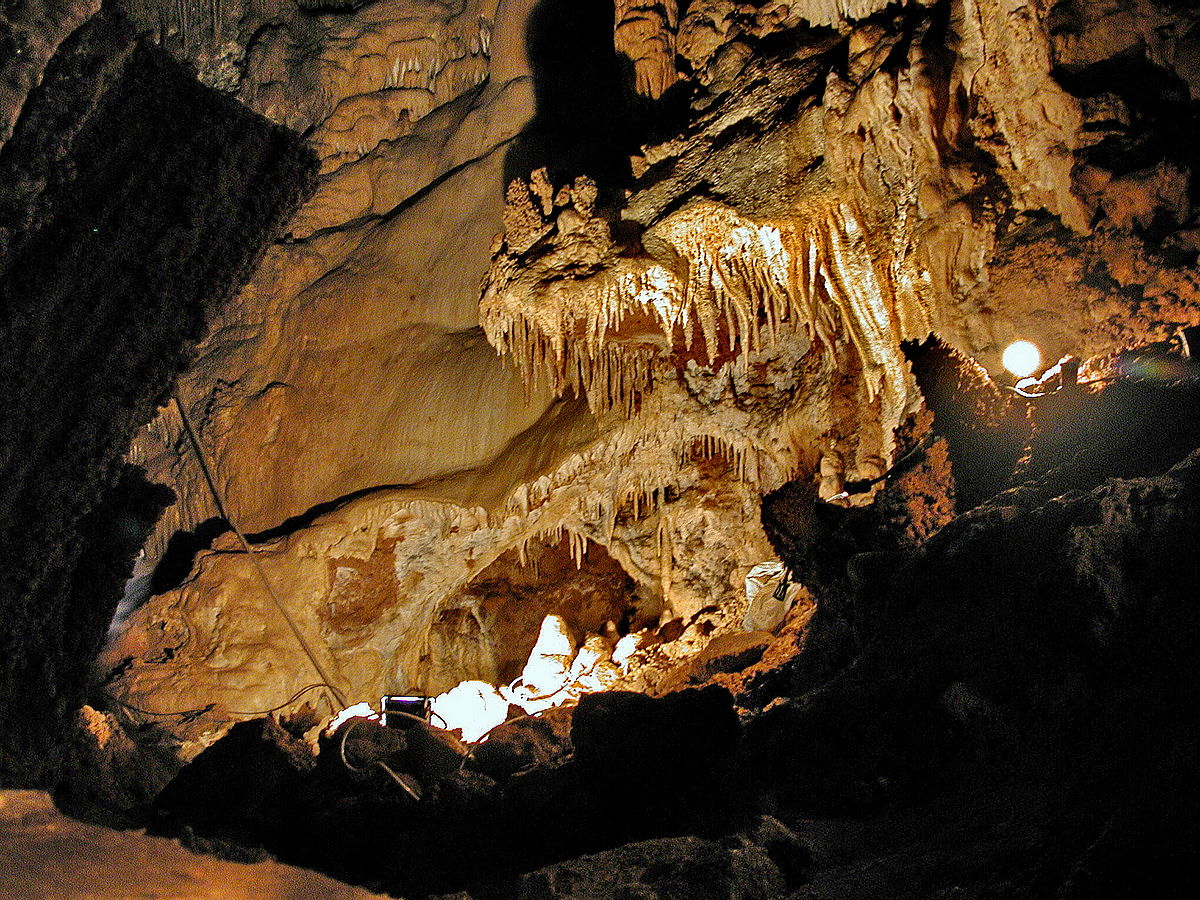

Grottes et Canyons

Grottes, avens, réseaux, avens failles, résurgences (près de 150)

Ajustadous, Canebières, Combriere, Esclapon, Peintures, Pestiférés, Peygros, Tranchée ...

Grotte de la Combrière (Pèlerinages) |

Grotte des Peintures |

Grotte des Pestiférés | |

C'est dans la grotte des Mouches, sur le fil que s'étaient réfugié les déserteurs de la guerre de 1914-1918.

Pertes et résurgences

Elles sont trop nombreuses pour être toutes énumérées

- en ville : perte du Vallon rouge dans le premier virage vers le col de Val Ferrière,

- sur le fil :

- il existe au moins trois sources notables en amont du Neissoun, mais insuffisantes pour approvisionner l'aqueduc.

- lieu-dit 'les pertes du fil' au nord du village au niveau de la Tuilerie,signalé sur la carte IGN,

- il est fréquent que le Fil coule au-dessous du pont des Veynes, mais reste sec au niveau du Neissoun,

- les chasseurs parlent d'une perte qui nécessite un débit suffisant, sans doute pour amorcer un siphon.

- sur la Siagnole :

- la Siagnole disparait par endroits pour réapparaître plusieurs centaines de mètres plus loin, une centaine de mètres en amont du confluent avec la Siagne.

- Les résurgences sont très nombreuses, parfois volumineuses (trou du Boeuf) : on les reconnaît à la différence de température de l'eau.

Faune, Flore, Chasse, Pêche, Protection de la Nature, Natura 2000

La démarche Natura 2000

- Suite au constat inquiétant d’une biodiversité en régression voire en disparition au niveau planétaire, l’Union Européenne a décidé d’enrayer le processus. La démarche Natura 2000 consiste à favoriser, sur les sites éligibles, le maintien de la biodiversité tout en tenant compte des exigences socio-économiques dans une logique de développement durable.

Ainsi, l’Union Européenne a été amenée à adopter deux directives : l’une en avril 1979 concerne les oiseaux, l’autre en mai 1992 concerne certains habitats naturels, pour donner aux États membres un cadre commun d’intervention en faveur de la préservation des milieux naturels et des espèces.

- La directive Habitats du 21 mai 1992, dite directive 92/43/C.E.E. dont relève le site FR 9301574 " Gorges de Siagne ", prévoit la conservation des habitats de la faune et de la flore sauvages. Elle est inspirée de la Convention de Berne de 1989 relative à la conservation de la vie sauvage et des milieux naturels en Europe. En application, elle prévoit la création d’un réseau écologique européen de Zones Spéciales de Conservation (ZSC).

- Cette directive s'appuie sur 6 annexes et particulièrement sur l'annexe II "espèces faisant l'objet de mesures de conservation" et l'annexe IV "espèces faisant l'objet de mesures de protection strictes".

- La France recèle de nombreux milieux naturels et espèces qui relèvent de cette directive et qui ont fait l’objet d’un recensement mené sous l’égide du Museum National d’Histoire Naturelle. A partir de ce recensement, la directive a conduit à la création d’un réseau Natura 2000 en 2006 qui reprend les objectifs fixés par la Convention sur la diversité biologique adoptée lors du « Sommet de la Terre » à Rio de Janeiro en 1992 et ratifiée par la France en 1996.

- Natura 2000 a pour objectif de maintenir la diversité biologique, tout en respectant les activités humaines. Concrètement, la démarche Natura 2000 ne consiste pas à créer des sanctuaires de nature mais à assurer la conservation ou le rétablissement d’espèces et d’espaces naturels reconnus d’intérêt communautaire par la mise en œuvre d’un développement durable conciliant exigences écologiques et exigences économiques, culturelles et sociales. Aussi, la directive habitats se veut être une directive de gestion à partir d’une approche contractuelle privilégiant la concertation avec tous les interlocuteurs concernés.

Le site FR 93 01574-2005 "Gorges de Siagne"

S’étend des sources du fleuve à Escragnolles à Auribeau-sur-Siagne sur une superficie d’environ 5300 ha. Au titre de la directive européenne 92/43/C.E.E. dite « Habitats », ce site a été retenu notamment en raison de son complexe de gorges parfois très profondes constituant une zone d’accueil pour de nombreuses espèces. La combinaison de facteurs climatiques et géologiques a permis à la Haute Siagne de conserver son caractère sauvage. Située à un carrefour associant climats montagnard et méditerranéen et substrats calcaire et cristallin, elle se caractérise par une grande diversité biologique pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

On distingue six grands types de milieux naturels sur le territoire de la Haute Siagne :

- Les milieux souterrains (grottes et cavités)

- Les milieux saxicoles (falaises et éboulis)

- Les milieux aquatiques (Siagne, Siagnole, Siagne de la Pare, et leurs sources)

- Les milieux humides (fonds de vallées et les gorges)

- Les milieux forestiers fermés (chênaie pubescente, chênaie verte, châtaigneraie, hêtraie, charmaie, suberaie, mimosa, landes, maquis et garrigues)

- Les milieux ouverts (oliveraies, zones de cultures, pelouses, formations arbustives)

Ce site abrite 23 habitats d’intérêt communautaire dont 7 d’intérêt prioritaire avec plus de 80 espèces de la faune protégées (hors oiseaux), une cinquantaine d’oiseaux protégés et 24 espèces végétales protégées.

Le S.I.I.V.U. (Syndycat Interdépartemental, Intercommunal à Vocation Unique) de la Haute Siagne a été désigné successivement opérateur du site pour élaborer et faire valider le DOCOB, puis animateur pour la gestion du site tant de l’hydrosystème que des milieux terrestres. Il a des comptes à rendre à l’Etat quant au travail effectué et aux résultats obtenus.

Les restanques ou faïsses

l' olivier

Le Chêne

Le plus gros chêne de Mons et région. |

Quant au plus gros chêne vert de Mons, il se trouve aux Hauts-Campestres

les Figues

Le chanvre cultivé à Mons

Les fleurs à parfum

Truffes (rabasses)

- Truffe : la référence = tuber melanosporun (ou truffe noire, en hiver) à ne pas confondre avec tuber brumale (truffe musquée), puis la maienco (grise, au printemps), et aestiven (truffe d'été ou de la Saint-Jean, claire) sont souvent remarquables. Tuber magnatum (truffe blanche d'Alba) est très rare dans nos contrées.

- Pour trouver les truffes, soit on repère à vue une gerçure (craqueleure de la terre), soit la 'mouche à trufes' (suillia fuscicornis) sur un brûlé (ou cramadis), sous une garouille (bouquet de jeunes chênes), soit on utilise un animal (chien, porc) dit trouveur : le ramasseur (caveur) fouille alors la terre avec son piochon (ou fessou, covadou, fouji) en respectant le mycellium (racines) , brosse la peau (ou péridium), la tranche (canife) pour examiner la chair (glébe), avant de la mettre dans sa 'saquette' en toile.

Attention : brûlé ne signifie pas necessiarement truffière, et il existe des truffières sans brûlé. Ce brulé résulterait d'une action antimitotique et 'coumarine-like' du mycellium, mobilisant les ions K- et Ca++. Par ailleurs les murs en pierre sèche, en réverbérant le soleil ont une action adjuvante par leur effet 'four solaire'. Petit détail : les lapins adorent les truffières, pardon , les truffes!

- avant la création du camp , l' O.N.F amodiait 400 ha de bois pour sa recherche dans la partie ouest du camp (Vérignon) pour 30.000 F

| Chien Truffier en action |

Cueillette de la truffe |

Cueillette de la truffe | |

La mouche à truffes : Suillia fuscicornis. | Truffière trahie par son périmètre de 'brûlé'. |

| 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |

| 30 F | 30 F | 50 F | 32 F | 40 F | 50 F | 110 F | 200 F | 100 F |

| 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 |

| 28 F | 23 F | 63 F | 40 F | 45 F | 50 F | 80 F | 150 F | 110 F |

- En Périgord, en 1982, la truffe se vandait 5 francs le kilo, soit 25 euros actuels.

- actuellement, et pour la même somme, vous ne pouvez acheter une demi truffe (et petite, en plus!).

Le miel (Apiés, bruscs)

Schéma de l'enclos | |||

Brusc = ancienne ruche en liège. | Recueil d'un essaim à Mons. | Recueil d'un essaim à Mons. | |

| Recueil d'un essaim à Mons. | Recueil d'un essaim à Mons. | Recueil d'un essaim à Mons. | Recueil d'un essaim à Mons. |

Autres

| Ancien piège à loups : Le Loup dans l'histoire de Mons | Pipistrelle cavernicole : Les Chiroptères Très nombreux de fait de l'abondance des grottes, des clochers, mais aussi de l'aqueduc romain... Font l'objet d'une protection négociée avec Natura 2000 certaines grottes particulièrement actives en période de reproduction (mois de mai) sont dorénavant interdites d'accès aux spéléos. |