Organisation européenne pour la recherche nucléaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Sécurité au CERN

La surveillance de l'environnement au CERN est effectuée d'une part par la Commission de Sécurité du CERN et d'autre part par deux organisme externes: l'Office fédéral de la santé publique (Suisse) et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (français). L'OFSP a initié un programme de surveillance point zéro du CERN qui vise à obtenir un point de référence de la situation radiologique aux alentours du CERN avant la mise en service du Large Hadron Collider.

Installations

Le CERN n'utilise pas seulement un accélérateur de particules pour étudier la structure de la matière, mais toute une chaîne d'accélérateurs. Les particules qui les traversent successivement sont progressivement accélérées, pour ainsi donner aux particules une énergie de plus en plus importante. Ce complexe comprend actuellement plusieurs accélérateurs linéaires et circulaires.

Accélérateurs actuels

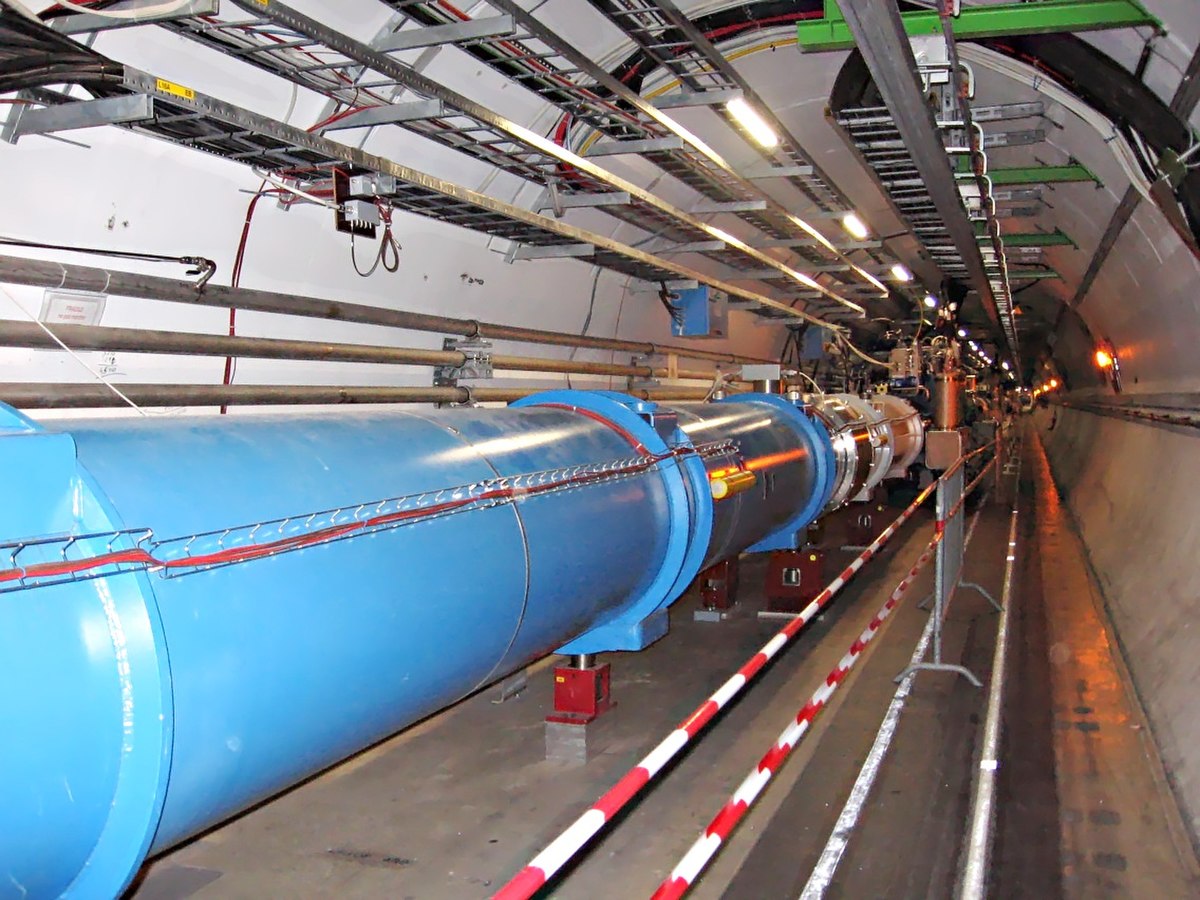

La plus puissante installation du CERN est le Large Hadron Collider (LHC), qui a été mis en service le 10 septembre 2008 (initialement prévu en novembre 2007). Le LHC se trouve tout au bout de la chaîne d'accélérateurs. Dans le cas d’une accélération de protons, nous avons successivement :

- Une source appelée « duoplasmatron ». Cet appareil, guère plus grand qu’une boîte de conserve, utilise de l’hydrogène pour produire des protons pourvus d’un énergie initiale de 100 keV (rappel : le noyau de l’hydrogène ordinaire est constitué d’un proton unique). Ce gaz, provenant d’une bouteille, est injecté à une cadence contrôlée dans la chambre de la source, où il serra ionisé pour arracher l’unique électron de chaque atome. Les protons résultants sont alors éjectés par un champ électrique vers l’étape suivante.

- L'accélérateur linéaire de protons Linac-2, qui fut mis en service en 1978. Constituant (avec la source de protons) le premier maillon de la chaîne, c'est l'installation la plus sollicitée du CERN ; son taux de disponibilité est de 98% à 99% et son retrait est prévu vers 2013. Celui-ci accélère les protons jusqu’à un tiers de la vitesse de la lumière, ce qui se traduit par une énergie de 50 MeV par particule.

- À la sortie du Linac-2, les protons passent dans l'injecteur (également appelé « Booster » (en)) du synchrotron à protons (en) (PS). Il s’agit d’un petit synchrotron d’une circonférence de 157 m, et qui porte l’énergie à 1,4 GeV par protons, ce qui correspond à 91,6% de la vitesse de la lumière.

- Le PS lui-même, d’une circonférence de 628 mètres, et équipé de 277 électroaimants (dont 100 dipôles qui servent à courber le faisceau de particules). Il s’agit de l’un des équipements les plus anciens de CERN, car il fut mis en service en novembre 1959, mais a subi de multiples modifications depuis. Cet appareil peut également accélérer des antiprotons, des ions divers, des électrons, et des positrons (antiélectrons). Il augmente l’énergie de nos protons jusqu’à 25 GeV, en les accélérant à 99,9% de la vitesse de la lumière. À partir de cette étape, l’augmentation de la vitesse n’est plus significative car on approche celle de la lumière qui ne peut être égalée : la hausse de l’énergie des particules est désormais essentiellement le résultat d’une augmentation de leur masse.

- Le Super Proton Synchrotron (SPS), d’une circonférence de 7 Km, pourvu de 1317 électroaimants dont 744 dipôles. Il propulse les protons à 450 GeV. Il fut mis en service en 1976 en tant qu’accélérateur simple, converti en collisionneur proton-antiproton en 1983, avant de servir également d’injecteur pour les accélérateurs suivants (LEP, puis LHC) à partir de 1989. À l’instar du PS, le SPS peut accélérer des particules variées (protons, antiprotons, ions plus ou moins massifs, électrons, positrons).

- Et enfin le LHC, d’une circonférence de 27 km, utilisant des supraconducteurs, et où les protons pourront atteindre les 7 TeV (soit un niveau d’énergie par particule 70 millions de fois plus grand que celui produit par le duoplasmatron source).

Dans le cadre de l’expérience ALICE le LHC accélérera également des ions de plomb, et pour ces derniers le parcours est légèrement différent : produits par une « source ECR » à partir de plomb vaporisé puis ionisé, les ions de plomb subissent leur première accélération dans l'accélérateur linéaire Linac-3, puis ils passent dans le LEIR (Anneau d'ions à basse énergie). Ce n’est qu’ensuite que les ions suivent le même parcours que les protons, via le PS, le SPS, et le LHC (la source ECR, le Linac-3 et le LEIR remplacent donc respectivement le duoplasmatron, le Linac-2 et le « Booster »). Au fur et à mesure de leur accélération, ces ions sont dépouillés de leurs électrons en plusieurs étapes, jusqu'à ce qu’il ne reste plus que des noyaux atomiques « nus » qui pourront atteindre une énergie de 574 TeV chacun (soit 2,76 TeV par nucléon).

Chaque installation du CERN dispose de un ou plusieurs halls d'expérimentation, disponibles pour les expériences. C'est ainsi que les protons du Linac-2, du Booster, du PS, et du SPS peuvent être dirigés soit vers l'accélérateur suivant dans la chaîne, soit vers des cibles où les résultats sont analysés.

Autres installations et expérimentations

Bien que le LHC soit actuellement l’installation la plus importante (et la plus médiatisée), il convient de ne pas oublier que d’autres équipements et travaux de recherche sont présents au CERN.

AD, le décélérateur d’antiprotons

Le décélérateur d’antiprotons (en) est un appareil destiné à produire des antiprotons de basse énergie. En effet, lors de leur création (par impact de protons, provenant du PS, sur une cible métallique) les antiprotons ont d’ordinaire une vitesse trop élevé pour pourvoir être exploitable lors de certaines expérimentations, et de plus leurs trajectoires et leurs énergies sont disparates. Le décélérateur d’antiprotons a été construit pour récupérer, contrôler, et enfin ralentir ces particules jusqu’à environ 10% de la vitesse de la lumière. Pour cela il utilise des électroaimants et de puissants champs électrique. Une fois « domptés », ces antiprotons peuvent êtres utilisés dans d’autres expériences :

- ACE (Antiproton Cell Experiment) : Une expérience qui étudie l’efficacité des antiprotons pour lutter contre le cancer, en injectant un faisceau de ces particules dans des cellules vivante in vitro. L’énergie dégagée, par l’annihilation entre les antiprotons injectés et les protons des noyaux atomiques, va alors détruire les cellules. Le but final étant de pouvoir détruire les tumeurs cancéreuses en y projetant des antiprotons, méthode qui serait plus avantageuse que les autres thérapies par faisceau de particules car moins dommageable pour les tissus sains. Les premiers résultats sont prometteurs, mais les applications médicales ne sont pas attendues avant une dizaine d’années.

- ALPHA et ATRAP : Le but de ces expériences est d’étudier les différences de propriétés entre la matière et l’antimatière. Pour cela, sont créés des atomes d’antihydrogène (composés d’un antiproton et d’un positron) et leurs caractéristiques sont alors comparées à celles des atomes d’hydrogène ordinaire.

- ASACUSA : Cette expérience a le même but que les deux précédentes, mais avec une méthode différente. Plutôt que d’utiliser des atomes d’antihydrogène, les physiciens d’ASACUSA vont produire des configurations nettement plus exotiques, telle que l’hélium antiprotonique, c'est-à-dire des atomes d’hélium dont un des électrons a été remplacé par un antiproton ! (rappel : l’antiproton a une charge électrique négative, comme l’électron). L’avantage de ces configurations est d’être plus facile à produire et d’avoir une plus longue durée de vie que l’antihydrogène.

- AEgIS : Une expérience dont le principal but est de vérifier si les effets de la gravitation sur l’antimatière sont identiques (ou pas) à ceux exercés sur la matière. Plusieurs hypothèses sont envisagées, y compris l’éventualité que pour l’antimatière l’effet de la gravité soit inversé !

CAST

CERN Axion Solar Telescope ; Télescope pour les axions solaires du CERN. Un instrument destiné à détecter d’hypothétiques axions en provenance du Soleil.

Les axions sont des particules que l’on soupçonne de faire partie de la matière noire, et qui permettraient également d’expliquer l’origine des faibles différences observées entre matière et antimatière, d’où l’intérêt à rechercher leur existence. Le principe de fonctionnement de CAST consiste à positionner un puissant champ magnétique sur le chemin de ces particules, au sein de tubes sous vide correctement orientés, ce qui devrait avoir pour effet de les transformer en rayons X quand elles le traverseront. C’est ce rayonnement X, plus aisément détectable que les axions eux-mêmes, qui est destiné à être enregistré. Si les axions existent il est probable qu’ils soient présent au centre de notre étoile, c’est pour cette raison que CAST est un télescope qui est pointé en direction du Soleil grâce à une plateforme mobile.

À noter que cette expérience réutilise un certain nombre de composants déjà existant : un prototype d’aimant dipolaire supraconducteur qui fut utilisé pour la conception du LHC, un dispositif de refroidissement cryogénique qui a servi pour l’expérience DELPHI du grand collisionneur électron-positon (LEP), et un système de focalisation des rayons X provenant d’un programme spatial. Combinant des techniques issues de l’astronomie et de la physique des particules, CAST est également la seule expérience à ne pas utiliser de faisceau produit par les accélérateurs, mais elle bénéficie cependant des compétences acquises par le CERN.

CLOUD

Cosmics Leaving OUtdoor Droplets (Rayons cosmiques produisant des gouttelettes extérieures)

CLOUD (en) est prévue pour étudier une possible influence qu’exerceraient les rayons cosmiques sur la formation des nuages. En effet, ces particules chargées en provenance de l’espace seraient capable de produire de nouveaux aérosols affectant l’épaisseur de la couverture nuageuse. Des mesures par satellites permettent de soupçonner une corrélation entre épaisseur de nuages et intensité des rayons cosmiques. Hors, des variations de quelques pourcents de la couverture nuageuse peuvent avoir une influence certaine sur le climat et l’équilibre thermique de notre planète.

CLOUD, encore en phase préparatoire avec une détecteur prototype, consistera en une chambre à brouillard et une « chambre de réaction » dans lesquelles pourront être reconstituées les conditions de pression et de température de n’importe quelle région de l’atmosphère, et qui seront soumises à un flux de particules produit par le PS simulant les rayons cosmiques. De multiples appareils contrôleront et analyseront le contenu de ces chambres. C’est la première fois qu’un accélérateur de particules est mis à contribution pour l’étude de l’atmosphère et du climat. Cette expérience pourrait « considérablement modifier notre compréhension des nuages et du climat ».

CNGS

Cern Neutrinos to Gran Sasso (Neutrinos du CERN vers le Gran Sasso)

Cette installation consiste à produire un faisceau de neutrinos qui est dirigé vers un laboratoire situé en Italie et distant de 732 kilomètres. Pour cela, des protons accélérés par le SPS sont envoyés sur une cible en graphite. Les collisions résultantes produisent des particules instables appelées pions et kaons, qui sont focalisées, par un dispositif magnétique, dans un tunnel sous vide long d’un kilomètre où elles vont se désintégrer. Ces désintégrations générèrent à leur tour des muons et, surtout, des neutrinos. Un blindage puis la roche au-delà de l’extrémité du tunnel absorbent toutes les particules (les muons, les pions et kaons non désintégrés, ou les protons qui ont traversés la cible) autres que les neutrinos, lesquels sont ainsi les seuls à continuer leur route. L’ensemble est orienté de telle manière que le faisceau de neutrinos résultant soit dirigé vers un laboratoire italien installé dans le Gran Sasso, où il sera analysé par des instruments construits à cet effet.

Le but de tout ceci est d’étudier le phénomène d’oscillation de neutrinos : En effet, il existe trois types (appelés saveurs) de neutrinos, et il est aujourd’hui acquis que ces particules « oscillent » entre ces trois saveurs, se transformant de l’une en l’autre. CNGS permet l’étude de ces oscillations car les neutrinos produits sont exclusivement de saveur muonique, alors qu’au niveau du Gran Sasso, et après un parcours de 732 km à l’intérieur de la Terre, certains se seront transformé en d’autres saveurs, ce qui pourra être enregistré. Les premiers faisceaux de neutrinos furent émis durant l’été 2006.

COMPASS

COmmon Muon and Proton Apparatus for Structure and Spectroscopy

Cette expérience polyvalente consiste à explorer la structure des hadrons (dont font partie le proton et le neutron, constituants de la matière dont nous sommes fait), et donc les liens entre les gluons et les quarks qui les composent. Pour cela elle utilise les protons accélérés par le SPS. Les différents objectifs sont entre autres :

- étudier l’origine du spin des nucléons, en particulier le rôle joué par les gluons. Pour cela, sont créés des muons (particules instables, comparables à l’électron mais plus massives) qui sont projetés sur une « cible polarisée ».

- détection de boules de glu (en), particules hypothétiques uniquement constituées de gluons.

- détermination de la hiérarchie des différents types de hadrons, par création puis utilisation d’un faisceau de pions.

CTF3

CLIC Test Facility 3. Un site d’essai où le CERN prépare déjà l’après LHC, dans le cadre du projet Compact Linear Collider (CLIC).

Le but est la mise au point d’un accélérateur de prochaine génération, le CLIC, qui permettra d’approfondir les découvertes faites par le LHC, mais pour un coût et des dimensions d’installation qui resteraient relativement raisonnables. L’objectif est d’atteindre une énergie comparable à celle obtenue au LHC, mais avec cette fois des collisions électron/positrons (au lieu de collisions protons/protons), ce qui ouvrira de nouvelles perspectives.

Le principe de fonctionnement du futur CLIC est basé sur un système à deux faisceaux, qui devrait permettre de produire des champs d’accélération plus élevé que les accélérateurs précédents, soit de l’ordre de 100 à 150 MV/m. Le faisceau principal sera accéléré grâce à une puissance radiofréquence, laquelle serra produite par un faisceau parallèle d’électrons à plus faible énergie mais avec une forte intensité. C’est la décélération de ce « faisceau d'entraînement » qui fournira l’énergie utilisée pour l’accélération du faisceau principal. On pourrait comparer ce principe à celui d’un transformateur électrique qui produirait un courant électrique haute tension à partir d’un courant de plus basse tension, mais au prix d’un baisse d’intensité.

DIRAC

DImeson Relativistic Atomic Complex (Complexe atomique relativiste de di-mésons). Cette expérience vise à mieux comprendre l’interaction forte qui lie les quarks entre eux, constituant ainsi les hadrons. Plus précisément, il s’agit de tester le comportement de cette force sur de « grandes » distances et à basse énergie.

Pour cela, DIRAC étudie la désintégration d’atomes pioniques (ou pioniums, c'est-à-dire des assemblages instables de pions positifs et négatifs), ou bien d’atomes « [πK] » (constitués chacun d’un pion et d’un kaon de charges opposées, eux aussi instables). La durée de vie de ces assemblages exotiques, produits grâce au faisceau de protons du PS, est « mesurée à un niveau de précision jamais atteint jusqu'ici ».

ISOLDE

Le séparateur d’isotopes en ligne (en).

Qualifiée de « usine alchimique », ISOLDE est une installation qui permet la production et l’étude d’un grand nombre d’isotopes instables, dont certains ont une période radioactive de quelques millisecondes seulement. Ces isotopes sont produits par impact de protons, provenant de l’injecteur du PS, sur des cibles de compositions variées (de l’hélium au radium). Ils sont séparés par masse, puis accélérés pour pouvoir être ensuite étudiés. Nombres de ces expériences utilisent un détecteur de rayons gammas appelé « Miniball ».

ISOLDE cherche ainsi à explorer le structure du noyau atomique essentiellement, mais comporte également d’autres objectifs dans la biologie, l’astrophysique, et d’autres domaines de la physique (atomique, état solide, physique fondamentale).

n_TOF

« L’usine à neutrons ». En utilisant les protons provenant du PS, cet équipement est destiné à produire des neutrons avec des flux à haute intensité et une vaste gamme d’énergies. L’installation, dite « de mesure du temps de vol des neutrons », permet une étude précise des processus où ces particules sont impliquées. Les résultats obtenus intéressent diverses recherches où les flux de neutrons jouent un rôle : l’astrophysique nucléaire (en particulier ce qui concerne l’évolution stellaire et les supernovas) ; la destruction de déchets radioactifs ; ou le traitement de tumeurs par faisceaux de particules.

Accélérateurs démantelés

Depuis son inauguration, le CERN a utilisé plusieurs accélérateurs, qui pour certains ont été démantelés pour en accueillir d'autres plus efficaces ou mieux adaptés aux recherches en cours. Ces accélérateurs sont :

- Linac1, le premier accélérateur linéaire du CERN, mis en service en 1959 et remplacé par le Linac3 en 1993

- un synchrocyclotron (SC) de 600 MeV, qui a été en service de 1957 à 1991. Il possédait un électroaimant constitué de deux bobines de 7,2 mètres de diamètre et pesant 60 tonnes chacune.

- CESAR, un « anneau de stockage et d'accumulation d'électrons », achevé en 1963 et démantelé en 1968. La mise en service de CESAR fut difficile, mais celui-ci a permis d’acquérir un savoir-faire utile pour la mise au point des futurs collisionneurs du CERN.

- les Intersecting Storage Rings (ISR ; Anneaux de stockage à intersections), construits de 1966 à 1971 et en service jusqu'en 1984. Ils constituèrent le tout premier collisionneur de protons, lequel fut également le premier accélérateur de particule à utiliser des aimants supraconducteurs (à partir de novembre 1980), puis le premier à produire des collisions entre protons et antiprotons (en avril 1981).

- le Large Electron Positron (LEP), en service de 1989 à 2000 pour être remplacé par le LHC. Le LEP était à son époque le plus grand accélérateur du CERN, et faisait entrer en collision des électrons et des positons.

- le Low Energy Antiproton Ring (LEAR ; Anneau d’antiprotons de basse énergie), mis en service en 1982, qui a permis d'assembler les premiers atomes d'antimatière en 1995. Il fut mis à l’arrêt en 1996, pour être transformé en LEIR (Anneau d'ions de basse énergie) destiné à alimenter le LHC en ions lourds.