Salamandra salamandra - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description et caractéristiques

Taille et coloration du corps

Taille

Les salamandres adultes d'Europe centrale peuvent atteindre une taille maximale de 23-25 centimètres et une masse corporelle d'environ 40 grammes, certaines sous-espèces non-Européennes peuvent atteindre des tailles bien supérieures, comme la sous-espèce autochtone d'Israël. Le poids peut cependant varier selon le nombre de proies avalées et d'autre part parce que les femelles adultes contiennent des larves en développement dans leur ventre au printemps. Un individu de 19 centimètres bien nourri peut aisément atteindre 55 grammes ou plus, notamment pour les femelles fécondées.

Des études dans le cadre d'une cartographie des forêts autour de Heidelberg en Allemagne ont montré que la taille de 20 centimètres n'était atteinte que par la sous-espèce à bandes (S. s. terrestris). La salamandre tachetée méridionale (S. s. salamandra) atteint en comparaison seulement 16 centimètres de long, rarement 20. Les femelles deviennent en moyenne plus grandes que les mâles et avec un poids souvent supérieur à 50 grammes.

Description

C'est un animal nocturne, muni de grands yeux noirs adaptés à la vision nocturne et crépusculaire. La peau lisse et noire de la salamandre tachetée est interrompue sur le dos par un motif jaune, occasionnellement orange à rouge, de points et/ou de lignes. Par la variabilité de ce motif, on peut identifier les individus séparément. À cet égard la documentation photographique du dessin dorsal a fonctionné de façon satisfaisante comme méthode fiable. Néanmoins, dans les régions où les deux aires de répartition se chevauchent (essentiellement dans certaines régions d'Allemagne), ce niveau élevé de variation du motif dorsal rend difficile le classement des individus dans l'une ou l'autre des deux sous-espèces les plus communes (terrestris et salamandra).

De plus, il semble que pour la sous-espèce terrestris le dessin des taches change encore clairement durant les deux premières années[citation nécessaire]. Dans certains cas exceptionnels on peut trouver des salamandres tachetées sans taches, entièrement noires. Parfois des salamandres blanchâtres, albinos, sont observées.

Les larves de salamandres présentent des marques jaunâtres et/ou brillantes à la base des pattes, dans leur partie proximale. Ces marques permettent de faire la différence avec les larves de tritons dans les biotopes où ils sont tous les deux présents.

À l'instar d'autres espèces d'amphibiens, certains facteurs écologiques prédominants peuvent affecter l'intensité de la coloration des Salamandres. sur des sols jaunâtres, par exemple du Lœss, les Salamandres apparaissent souvent colorées d'un jaune plus intense. Sur un sous-sol foncé, par exemple sur des sols de type Mor ou de tourbe brune, la coloration a une teinte plus sombre. Sous l'influence d'une sécheresse et de la chaleur, les couleurs du corps se ternissent, et lors d'une plus longue exposition à ces deux facteurs toute la surface de la peau apparait fragile et plissée. Ces modifications extérieures reflètent en même temps sûrement la mauvaise condition générale de l'animal, puisque toute la surface de la peau remplit un rôle respiratoire chez les Salamandres adultes, ne fonctionnant de façon optimale que dans un environnement humide. En soulevant et en abaissant le fond de la bouche, la salamandre peut respectivement inspirer et expirer, tout en coordonnant simultanément la fermeture et (respectivement) l'ouverture des narines. C'est le principe respiratoire de la pompe refoulante, commun chez les batraciens et les poissons à poumon.

Organe voméro-nasal

Les salamandres disposent d'un organe olfactif supplémentaire à côté du nez : c'est l'organe voméro-nasal. Il s'agit d'une longue bosse à terminaison aveugle située sur la face externe des conduits nasaux, dont l'épithélium contient des cellules olfactives reliées aux nerfs olfactifs du nez.

Cet organe facilite probablement l'union avec le partenaire sexuel et/ou aide l'animal à s'orienter sur le terrain. Il est possible que l'étonnante fidélité de la salamandre aux zones de frai ainsi qu'à ses quartiers d'hiver et d'été soit en relation étroite avec cet organe olfactif.

Glandes parotoïdes

Situées juste derrière les yeux, les très surprenantes glandes parotoïdes (ou parotides) sont caractéristiques de l'espèce, et sont par exemple absentes chez les tritons. Toutefois on les trouve également chez la salamandre noire ou les crapauds (au sens strict, c’est-à-dire le genre Bufo). Pour la protection contre les ennemis, les glandes parotoïdes ainsi que des rangées de glandes dorsales peuvent excréter une sécrétion empoisonnée. Soumise à un stress important, une salamandre est même en mesure de décharger le poison jusqu'à un mètre de distance. Cette capacité à cracher arbitrairement un liquide empoisonné au moyen de glandes particulières a valu à la salamandre tachetée d'être considérée dans les croyances populaires comme un animal démoniaque pourvu de capacités surnaturelles.

Sécrétions cutanées

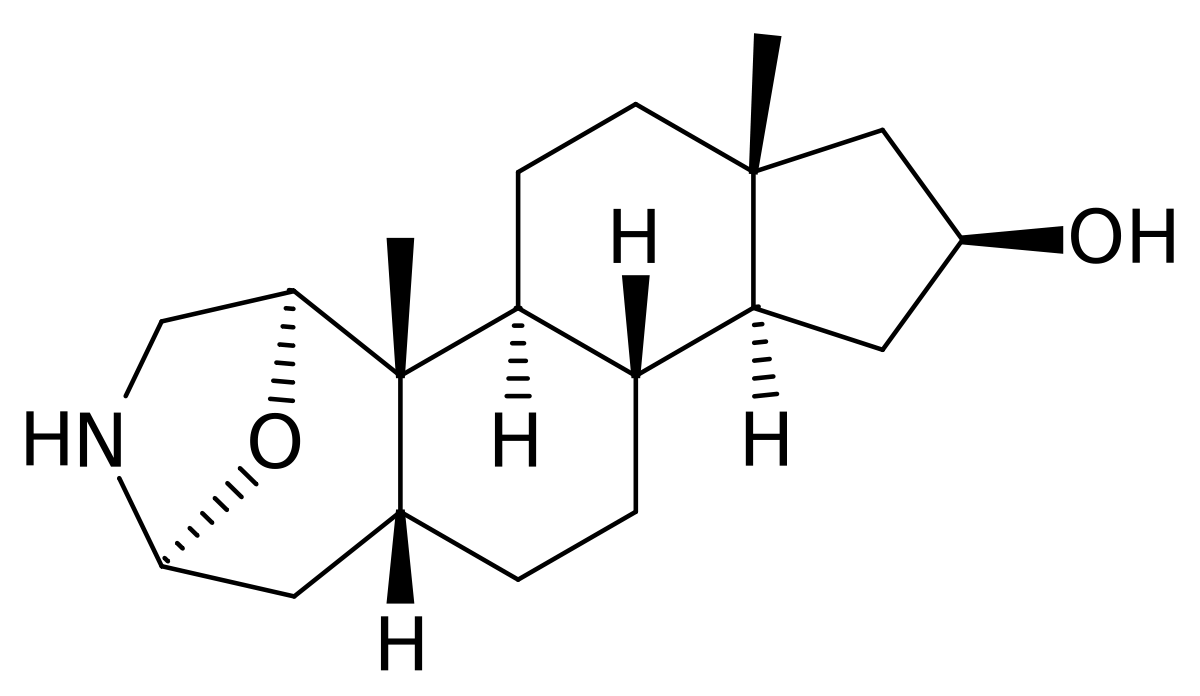

La peau épaisse et brillante de la salamandre tachetée est munie de nombreuses glandes qui sécrètent une fine couche de mucus empoisonné par une neurotoxine qui agit par contact avec les muqueuses. Les sécrétions produites par les glandes des salamandres tachetées sont classées parmi les alcaloïdes. Jusqu'ici les composés organiques Samandarin (C19H31NO), Samandaridin (C21H31NO) et Samanderon (C22H31N02) ont été identifiés.

Normalement, ces sécrétions provoquent seulement une légère brûlure - si réaction il y a - sur la peau humaine. Sur des personnes très sensibles et/ou des enfants, ces sécrétions peuvent également provoquer des nausées, troubles respiratoires et des vomissements. On trouve parfois dans les nouvelles locales des symptômes d'intoxication par une salamandre tachetée. En particulier, un animal non alerté par les couleurs noires et jaunes ou inexpérimenté (comme un chiot ou un chat) qui tente de mordre ou manger une salamandre la rejette généralement immédiatement, et peut être affecté de troubles comme la contraction involontaire des muscles des mâchoires, la rigidité du cou et/ou une forte production de salive, et dans certains cas isolés la mort.

À part la protection contre les prédateurs, les sécrétions cutanées servent principalement à inhiber la croissance de bactéries et de champignons à la surface de la peau humide de l'animal (propriétés bactéricides et antifongiques).

Mue

Les salamandres tachetées, subissent des mues successives à intervalles réguliers, notamment au cours de la croissance. Comme pendant le processus de mue la défense par la sécrétion de toxines cutanées est fortement réduite, la salamandre effectue cette procédure essentiellement dans des endroits cachés. Elle commence la mue en frottant sa tête ou sa bouche contre du bois, des pierres ou un autre support. Après que la tête est libérée de la vieille peau, la peau se ressere autour du cou. Si l'ancienne peau enserre trop fortement le cou, cela peut conduire dans certains cas extrêmes à une mort par suffocation, en particulier chez les jeunes spécimens. Au moyen de mouvements reptiliens et saccadés, l'amphibien essaie ensuite de faire descendre la peau sous la poitrine afin de libérer ses pattes avant puis arrière pour finalement se débarrasser complètement de son ancienne peau. Si cela fonctionne, la salamandre a la partie la plus difficile de la mue derrière elle. La libération de la peau restante est comparable à enlever des bas-collants, des inégalités du sol peuvent alors être une aide précieuse. L'ancienne peau est souvent mangée. La nouvelle peau est encore humide, douce et en quelque sorte sensible après le processus de mue. Très souvent la salamandre reste ainsi pendant un certain temps avec les membres étirés. Après avoir mué, le corps noir est plus intensément contrasté.

Émissions sonores

Les salamandres tachetées, comme les autres membres de la famille des Salamandridae, ne possèdent pas de sacs vocaux comme les Anoures (grenouilles, crapauds, rainettes, etc.). Elles sont néanmoins capables d'émissions sonores, caractérisées tour à tour comme des grognements légers, des grognements ou des piaulements. Quelques spécialistes pensent que les phénomènes bioacoustiques chez la salamandre tachetée sont de « nature coïncidentale » et résultent de mécanismes de pression mécanique de l'air lorsque les animaux sont effrayés. Dans ce cas, ils ne représenteraient pas de vraie communication sonore, étayé par le fait que les urodèles ne possèdent pas d'oreille moyenne ni de tympan.

Acuité visuelle

Le fait que les salamandres tachetées adultes puissent très bien s'orienter visuellement est prouvé par leur étonnante capacité à retrouver leurs différents lieux de vie (lieu d'hibernation, de reproduction, d'alimentation). Puisque l'orientation visuelle de la salamandre doit se faire essentiellement à l'aube et/ou durant la nuit, on s'est demandé jusqu'à quelle intensité lumineuse la salamandre tachetée pouvait encore discerner son environnement. Pour répondre à cette question, un dispositif de visualisation infrarouge a permis de déterminer que la salamandre pouvait encore reconnaître et attraper avec succès ses proies avec une intensité lumineuse de 10−4 lux. Avec une intensité lumineuse aussi faible, l'œil humain ne distingue plus rien.