Sanctuaire d'Arantzazu - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Situation

La situation du sanctuaire est exceptionnelle, à 10 km d'Oñati (Guipuscoa), au milieu d'une succession de ravins et cavités, montagnes rocailleuses et petits cours d'eau qui se perdent au fond de la vallée, en bas de l'édifice du sanctuaire.

De nombreuses sierras convergent vers ce lieu, notamment la sierra d'Elguea, celle d'Aitzkorri, celle d'Aitzgorri (1 528 m), ou encore le massif d'Aloña, coupé par un grand précipice dans lequel coule la rivière et sur lequel se dressent les pics de Aitzabal, Beitollotsa et Gazteluaitz.

La route menant au sanctuaire pénètre dans les montagnes calcaires escarpées, au-dessus du Rio. Peu après la sortie d'Oñati, un panorama magnifique s'ouvre sur l'ensemble urbain, depuis le balcon naturel qu'offre le haut de Urtiagain. À partir de là, la route est parsemée de points religieux, figurines de la Vierge, chapelles. Sur certains tronçons de la montée on peut voir l'ancienne chaussée qu'empruntaient les pèlerins. Cette route a notamment été suivie par Ignace de Loyola, pour aller voir celle qu'il considérait comme sa mère. Des grottes se trouvent près des fermes et des anciens établissements pour les pèlerins et indiquent la proximité du lieu marial. Après avoir passé le bord d'un profond précipice, on aperçoit les édifices qui composent le complexe monastique, parmi lesquels se détache la basilique, avec sa façade et sa tour impressionnantes.

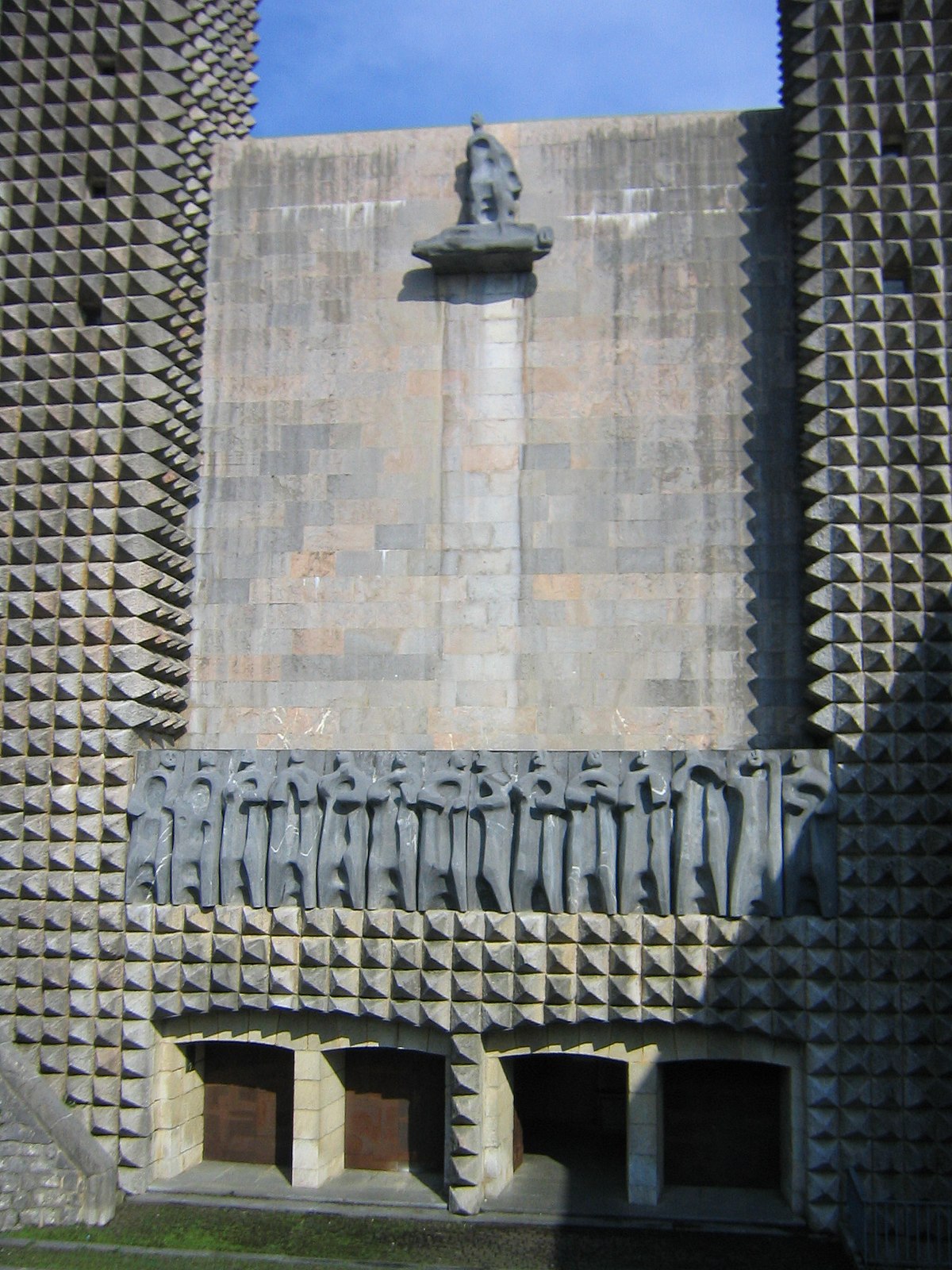

La grande place (dont une partie sert de parking) est disposée entre les austères murs du séminaire franciscain et le ravin. En face, à droite de la route, se trouve la basilique, avec une grande façade encerclée par deux tours jumelles et protégée par la tour au clocher, sur sa gauche. Le bas de cette façade, dessinée par Oteiza, se situe au niveau inférieur du chemin. De grandes marches donnent l'accès aux grandes portes en fer. La frise représentant les apôtres, au nombre de quatorze, reste en conséquence au même niveau que la voie. Les tours, construites dans de gros blocs de calcaire taillés en pointe de diamant symbolisent les épines.

Au bas de cette basilique se trouve une ancienne chapelle transformée en crypte qui renferme une œuvre picturale avant-gardiste dans ses murs. Le lieu se trouve à 700 m d'altitude, accroché à une profonde vallée. C'est un point de départ pour de nombreuses randonnées, dont le massif d'Aitzkorri. Dans cette zone datant du Crétacé se trouvent de nombreuses grottes, des précipices et des puits.

Le XXe siècle, la nouvelle basilique

Le XXe siècle est celui qui a eu le plus d'impact pour l'image de la Vierge du sanctuaire. Nul doute que l'art a marqué une étape dans ce lieu, autant que dans le pays.

En 1902, on construit et inaugure l'orgue (de la prestigieuse maison d'Amezúa). L'année suivante, le sanctuaire se dote d'une centrale électrique.

Le 23 janvier 1918, on nomme la Vierge d'Arantzazu, patronne de la province du Guipuscoa. Elle avait déjà été adoptée, par la communauté franciscaine, en 1738, en tant que Patronne franciscaine de Cantabrie, qui comprenait le Pays basque, la Navarre, Santander (aujourd'hui communauté de Cantabrie) et Burgos. Cette nomination s'effectue à partir d'une pétition que la mairie avait envoyée à la députation du Guipuscoa et où l'on peut lire :

Extraits:

La nouvelle Basilique

En avril 1950, le ministre provincial des Franciscains, le Père Pablo de Lete lance l'idée de la nécessité de la construction d'une nouvelle basilique. Dans l'appel, il plaide pour une construction singulière centrée sur deux idées, l'amplitude et le relèvement artistique. Ce même mois d'avril est lancé un concours d'idées pour la réalisation du projet. Les principes sont le respect des constructions existantes et l'introduction d'une route. Quarante architectes s'inscrivent dont quatorze présentent des projets. Le projet sélectionné est celui des architectes Francisco Javier de Sáenz de Oiza, et Luis Laorga Gutiérrez du collège des architectes de Madrid.

Parallèlement aux architectes, interviennent le sculpteur Jorge Oteiza pour la façade principale, le peintre Carlos Pascual de Lara pour la décoration de l'abside, le sculpteur Eduardo Chillida pour les portes d'accès principales, Frère Javier Maria de Eulate, chargé des vitraux, et le peintre Néstor Barrenetxea, qui s'occupe de la décoration des murs de la crypte.

Le 9 septembre, on pose la première pierre et, lors de la cérémonie, les architectes lauréats prononcent ces paroles :

La construction incombe à l'entreprise "Hermanos Uriarte" d'Araoz et la première messe est célébrée le 20 août 1955. L'église n'est alors toujours pas terminée, seuls les murs sont construits. Le 1er juillet 1955, l'évêque de Saint-Sébastien demande à la commission diocésaine d'art sacré son opinion sur les travaux et ses aspects artistiques. La commission répond le 6 juillet que les choix artistiques ne prennent pas en compte les préceptes de la Sainte Église en matière d'art sacré:

Carlos Pascual de Lara, qui avait gagné le concours pour le dessin de l'abside, décède durant la période où la commission diocésaine pose son veto. Un autre concours est donc organisé le 16 mars 1962. Pour celui-ci, 112 artistes se présentent, parmi lesquels 42 proposent un projet. Le vainqueur est un madrilène, Lucio Muñoz qui le réalise en cinq mois avec l'aide du sculpteur Julio López et du peintre Joaquín Ramos, en plus d'une équipe de charpentiers.

Les sculptures qui décorent la façade principale du sanctuaire restent inachevées pendant la prohibition. Il se passera plus de 15 années pour que cette œuvre soit finalisée. Oteiza supprime deux médaillons sur la façade principale et se dirige plutôt vers un ensemble de deux pièces centrées sur la partie supérieure, respectant ainsi la frise des apôtres. L'ensemble représente la Vierge douloureuse lorsqu'elle recueille le cadavre de Jésus.

Entre 1962 et 1964, la route d'accès et la grande place-parking sont terminées. À l'été 1969, à l'occasion du 500e anniversaire de l'apparition de la Vierge, on inaugure l'ensemble structurel et on consacre la nouvelle basilique. Toutefois, il reste à compléter la crypte, Nestor Barrenetxe la peint dans les années 1980, avec un ensemble de fresques très modernistes et d'un grand impact, en particulier le Christ ressuscité qui domine le haut.

Entre les années 2002 et 2005, on réalise des travaux sur l'esplanade, en construisant un édifice de services et des nouvelles installations.

Extérieur de la basilique

C'est la taille en pointe de diamant qui attire le regard lorsque l'on observe la façade principale. Des trois tours qui composent l'ensemble, celle du clocher, à l'écart de quelques mètres des deux autres, est réalisée en pierres calcaires, taillées en pointe de diamant, dans une allusion claire à l'épine, d'après la légende de l'apparition.

La tour avec son clocher mesure 44 m de hauteur et est terminée par une simple croix en fer de 6 m. Les tours latérales, plus petites, entourent une façade lisse en pierre dans lesquelles s'ouvrent deux grandes portes de fer d'Eduardo Chillida. Ces portes se situent en dessous de la chaussée et de la place et on y accède par des escaliers. Les portes sont ornées de décorations géométriques asymétriques. Au niveau de la chaussée on voit un bas-relief représentant les apôtres d'Oteiza. Ils sont au nombre de 14, en pierre pesant entre 4 et 5 tonnes chacune. Ils sont alignés sur 12 m. La signification de ces apôtres est expliquée ainsi par Oteiza :

Le groupe central, au-dessus de la façade, représente une "Pieta" qui offre son fils au visiteur c'est-à-dire au pèlerin. Ce mur est vu par l'artiste comme un mur de solitude, la solitude de la mort . Le reste de l'ensemble est une série d'arcades parcourant latéralement l'église et l'abside sur l'escarpement où l'on peut apprécier les restes de la construction antérieure et la rigueur de l'œuvre.

Intérieur de la basilique

Projetée pour accueillir confortablement un grand nombre de fidèles, la basilique d'Aránzazu mesure 66 mètres de long, 20 mètres de large et 20 mètres de hauteur pour une superficie de 1 200 m2. Son acoustique est exceptionnelle tout comme sa clarté et la visibilité.

Les confessionnaux sont dissimulés dans les murs latéraux sans occuper de place dans la nef centrale. Celle-ci n'a pas de colonnes qui pourraient faire de l'ombre. Le plan de la nef ressemble à un bateau. La voûte est recouverte de bois et les grandes baies ressemblent à des œils-de-bœuf. Ces baies sont munies de vitraux dessinés par le Franciscain Donostiar (habitant de Saint Sébastien) et le Frère Javier Álvarez de Eulate, et ils ont été réalisés dans la ville de Metz. Ces vitraux sont des motifs abstrai]s multicolores. La nef a un niveau de luminosité tel qu'elle invite au recueillement. Sous les chœurs, on a recherché une luminosité bien moindre pour ceux qui préfèrent un recueillement plus intime.

Dans les cœurs se trouve l'orgue dont le projet est spécialement conçu pour qu'il y'ait une acoustique optimale dans toute la basilique. Les claviers, trois manuels et un pédalier, sont situés dans le premier chœur, celui utilisé par les frères; ce chœur compte 155 sièges et possède un autel sur lequel se célèbrent les actes liturgiques de la communauté franciscaine. Le second chœur est plus élevé, offrant une impressionnante vue de la nef.

L'abside

Décorée par Lucio Muñoz, l'abside de la basilique d'Aránzazu a été appelée par certains la chapelle sixtine du XXe siècle. Avec une superficie de 600 m2, elle a été réalisée en cinq mois sans études préalables. Avec Lucio travaillèrent le sculpteur Julio López et le peintre Joaquín Ramos. Ici se détache la petite image de la Vierge au milieu d'une allégorie de la nature. Inspiré par le paysage de la région dont Lucio Muñoz confesse qu'il l'avait fort impressionné, il a dessiné une œuvre en accord avec ce paysage et la transcendance du temps, de la religiosité de ceux qui viennent visiter leur Vierge.

L'éclairage de l'ensemble de l'abside, entrant par une grande fenêtre frontale supérieure, fait se détacher la peinture et le reliquaire où se trouve l'image de la Vierge et qui est accessible via un escalier intérieur pour les pélerins qui viennent voir celle-ci.

La partie basse du retable est peinte de couleurs ocres, opaques et sourdes en référence à l'esprit du Guipuscoa et d'Arantzazu. Dans la partie médiane, on appréciera un bloc de bois taillé en formes très pointues, toujours en référence aux épines. Sur ce bloc s'ouvre une niche qui abrite la Vierge et sur celui-ci des teintes de bleus s'estompant. Sur la droite de la niche, également des tons bleus représentant la paix qu'apporta l'apparition de la Vierge au Guipuzcoa.

L'ouvrage a été inauguré le 28 octobre 1962. Sa réalisation a nécessité 65 m3 de bois, plus de 4 tonnes de rail, 280 kg de visserie, 433 m de profilé en L d'acier et 280 kg de peinture.

La crypte

La crypte est l'unique partie conservée du temple du XIXe siècle. Ses murs restèrent nus jusqu'aux années 1980 (début 1990) lorsque Néstor Basteretxea les décora de diverses peintures murales. Ces peintures sont d'un grand impressionnisme. Il s'en détache un grand Christ rouge. Le Christ ressuscité aux bras écartés en forme de croix.

Chaque mur a une signification. Depuis la structure de la création que l'on peut voir sur le "mur no 1" et les différentes étapes jusqu'à l'apparition de l'homme (mur no 4) devant la nature qu'il doit vaincre. Le sacrifice du Messie et de la naissance du christianisme avec la croix comme espérance salvatrice (mur no 5). Les chrétiens persécutés, martyrisés au nom du sauveur (mur no 6). La croix vit entre le monde et l'homme (mur no 7), l'homme contre l'homme enfermant la liberté (mur no 8). La menace de la destruction, du pouvoir d'anéantissement de l'homme (mur no 9). Le Christ faisant irruption face à l'agitation de l'anéantissement. Le Christ de la vie, de la résurrection, s'opposant à la mort (mur no 10 derrière l'autel). La résurrection du Christ de la vie (murs nos 11 et 12). L'harmonie et la splendeur de la Bonne Nouvelle, la vérité (murs nos 13 et 14). Saint François d'Assise recevant les stigmates (mur no 15), mourant (mur no 16)..., les plantes, le soleil, la lune, les étoiles (murs nos 17 et 18).

Lorsque le visiteur entre dans la crypte il ne peut que se recueillir devant la forte présence du Christ ressuscité qui se voit, triomphant, au fond de la demeure.