Verglas massif de janvier 1998 dans le Nord-Est de l'Amérique du Nord - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Effets

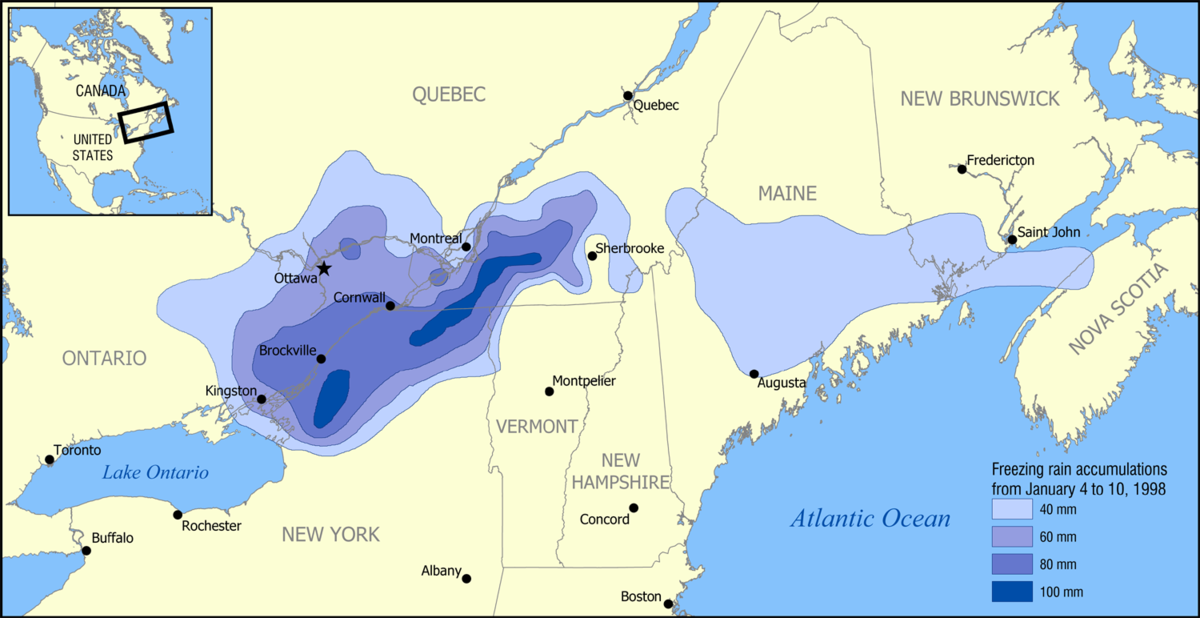

Du 5 au 10 janvier 1998, la pluie verglaçante est tombée pendant 80 heures au total, laissant une couche de 50 à 100 millimètres de verglas sur toutes les structures. Selon une étude de l’Institut de Prévention des Sinistres Catastrophiques, les dommages assurés et non assurés, ainsi que les pertes économiques, se sont élevés à environ 6,4 milliards $CAN (de 1998) pour l'ensemble des régions touchées.

Environnement Canada décrit ainsi les effets de la tempête sur le Canada :

- « 28 personnes sont mortes (neuf par accidents, sept par intoxication au monoxyde de carbone, cinq dans des incendies, quatre d'hypothermie et trois par des activités à risque diverses comme le déneigement des toits glacés) » ;

- « environ 900 000 foyers ont été privés d'électricité au Québec et 100 000 en Ontario » (en général un client moyen représente de trois à quatre personnes) ;

- « environ 100 000 personnes ont dû se réfugier dans des centres d'hébergement » ;

- « sur une période de 24 à 48 heures, certains ont dû faire bouillir leur eau avant de la consommer » ;

- « les compagnies aériennes et ferroviaires ont dû inciter les gens à éviter la région touchée » ;

- « 16 000 soldats (y compris 3 700 réservistes) ont été déployés pour aider au nettoyage et aux évacuations et pour assurer la sécurité » (Opération Récupération) ;

- « des millions de résidents des régions touchées ont dû vivre en transit, visitant leur famille pour se laver ou partager leur repas ou emménageant temporairement chez des amis ou dans un centre d'hébergement » ;

- « l'épisode prolongé de verglas a endommagé des millions d'arbres, 120 000 km de lignes électriques et de câbles téléphoniques, 130 pylônes de transport (en fait, ce sont 1 000 pylônes d'acier qui se sont écroulés) évalués à 100 000 $CAN chacun et environ 30 000 poteaux de bois à 3 000 $CAN pièce ».

Aux États-Unis, le National Weather Service rapporte que le Nord des États de New York, du Vermont et du New Hampshire, ainsi qu’une bonne partie du Maine, ont été affectés par le verglas. Il s'est accumulé jusqu'à 75 mm entre le lac Ontario et la frontière canadienne dans l'État de New York. Dans les zones affectées, plus de 500 000 clients ont été privés d'électricité, dont 80 % de la population du Maine. La part des dommages aux États-Unis est estimée à au moins 1,4 milliards $US (de 1999) et quatorze personnes sont mortes (neuf dans l'État de New York, cinq dans le Maine et deux dans le New Hampshire).

Pannes électriques

- Chronologie

Dans la soirée du 4 janvier, la pluie verglaçante commence à tomber sur l'Est de l'Ontario, le Sud-Ouest du Québec et les États américains frontaliers. Des pannes de courant isolées surviennent le 5 janvier, à mesure que la glace s'accumule sur les arbres et les lignes électriques. Le 6 janvier, près de 650 000 habitants de l'Ontario et du Québec n'ont plus de courant électrique.

Le lendemain, Montréal est touché à la suite de l'effondrement de plusieurs pylônes de la ligne passant par Drummondville. Les institutions privées et publiques ainsi que les commerces ferment leurs portes. Plus d'un million d'abonnés d'Hydro-Québec et des dizaines de milliers en Ontario sont sans électricité. Vu la durée des pluies verglaçantes, les gouvernements du Québec et de l'Ontario déclarent l'état d'urgence le 8 janvier. Le Québec fait appel aux Forces armées canadiennes pour venir en aide aux agents d'interventions d'urgence sur le terrain. Le 9 janvier, 1,4 million d'abonnés du Québec sont sans électricité et une partie de la ville de Montréal n'est plus approvisionnée en eau parce que les stations de pompage ne sont plus alimentées en électricité. Le verglas atteint les provinces maritimes du Canada.

Le 10 janvier, la moitié de la population du Québec est privée d'électricité. Le 11, Hydro-Québec estime à aux moins deux semaines le temps nécessaire pour les réparations dans la région au sud de Montréal qui est la plus touchée. Le 12 janvier, c'est au tour de 4 000 abonnés du Nouveau-Brunswick de perdre le courant.

Le courant est rétabli à Montréal entre le 14 et le 15 janvier, mais les activités au centre-ville sont limitées à cause des dangers inhérents la glace accumulée. Vers le 19 janvier, environ 500 000 Québécois et 50 000 Ontariens sont toujours privés d'électricité. À Montréal, les écoles réouvrent et la vie revient à la normale graduellement, mais le réseau est fragile et le 20 janvier, une panne électrique prive 110 000 abonnés de courant durant quatre heures.

Les réparations des réseaux électriques, parfois temporaires, sont longues et difficiles. Le 26 janvier, au moins 60 000 abonnés québécois sont encore privés d'électricité, la moitié se trouvant dans ce qui prendra le nom de « Triangle noir » dans les médias : le périmètre bordé par les villes de Granby, Saint-Jean-sur-Richelieu et Saint-Hyacinthe, avec en son centre la municipalité de Saint-Césaire. Il reste encore quelques milliers de foyers sans électricité en Ontario. Le 27 janvier, plus de 220 poseurs de lignes électriques arrivant de la Colombie-Britannique et du Manitoba, viennent prêter main forte et participer à la reconstruction du réseau électrique. Hydro-Québec annonce que sa réserve de pièces de rechange, prévue pour cinq ans, est épuisée en à peine trois semaines.

Ce n'est que le 6 février que le courant est rétabli pour les derniers abonnés, exception faite d'une centaine d'abonnés temporaires d'Hydro-Québec comme des chalets, des camps et des cabanes à sucre. Dans le « Triangle noir », la panne aura duré cinq semaines. Dans les comtés septentrionaux des États de New York et du Vermont la panne a été similaire.

- Impacts

L'effondrement de mille pylônes électriques sous le poids de la glace a coupé l'alimentation en courant hydroélectrique depuis les barrages au Nord du Québec des régions affectées et empêché les échanges avec l'Ontario et les États Unis. Les dizaines de milliers de poteaux de distribution locale, les fils électriques et transformateurs qui se sont également écroulés ont rendu le travail de reconnexion encore plus long et ardu. Ces bris ont causé une panne générale pour plus de 900 000 clients au Québec. Ceci représente entre 3 millions et 3,5 millions de personnes, un client moyen représentant de trois à quatre personnes, soit près de la moitié de la population de cette province. Un million de personnes de plus ont perdu le courant dans les autres territoires touchés pour donner un total de 4,7 millions.

Pour évaluer toute la portée d'une telle panne, il faut mentionner que dans une bonne partie des régions affectées l'électricité est la source principale d'énergie domestique et commerciale. En effet, elle est non seulement utilisée pour l'éclairage et les appareils électriques mais également pour le chauffage et la cuisine. Au Québec par exemple, le chauffage d'une résidence en hiver, et de son chauffe-eau en tout temps, représente environ 2/3 des besoins annuels en énergie d'une résidence et se fait à 70 % grâce à l'électricité. Ceci est dû au fait que la production hydro-électrique est abondante et a été promue fortement depuis la nationalisation des années 1960.

Son utilisation est pratique et ne requiert pas de chaudière encombrante, mais laisse les utilisateurs très vulnérables aux pannes de courant. Même pour ceux qui utilisent le chauffage au mazout ou au gaz naturel, les contrôles et l'allumage des systèmes requièrent une alimentation de courant. Seuls certains, surtout en milieu agricole, avaient des génératrices portatives et les stocks disponibles en magasin se sont écoulés rapidement. Une panne prolongée et étendue, comme celle du verglas de 1998, laisse donc une vaste population devant l’alternative de se déplacer chez des amis à l'extérieur de la région affectée ou d’aller dans des refuges alimentés par des génératrices industrielles.

Les gouvernements des provinces et des États affectés ont rapidement ouvert de tels refuges. Ainsi les écoles, gymnases et centres communautaires sont devenus des dortoirs et cafétérias. Afin d'alimenter en électricité les refuges, certaines initiatives se sont donc révélées nécessaires dont celles de la mairesse de Boucherville, Francine Gadbois, et du maire de Coteau-du-Lac, qui ont réquisitionné des locomotives du Canadien National (CN3502 et CN3555) pour servir de génératrice. Une troisième locomotive déplacée à Boucherville n'a pas été nécessaire. Un certain nombre de ceux qui ont choisi de demeurer chez eux malgré la température, entre zéro et -5 °C du 4 au 10 janvier, et plus bas par la suite, sont décédés d’hypothermie ou par intoxication au monoxyde de carbone en utilisant des poêles de camping sans ventilation adéquate. Le manque d'électricité a conduit également à une forte augmentation des hospitalisations dues à des intoxications alimentaires lorsque des personnes ont ingurgité des aliments périmés, durant ou après la crise, pris de leur réfrigérateur ou congélateur ayant subi la panne.

À Montréal, deux usines de purification d’eau sur trois tombèrent en panne et les réserves d’eau tombèrent à deux heures de consommation pour non seulement alimenter la population, mais également pour lutter contre plusieurs incendies causés par des chauffages d’appoint inadaptés. L’état-major des pompiers avait décidé en dernier ressort de démolir les maisons en feu avec des béliers mécaniques si les usines n'étaient pas rétablies. Même après le retour de l'eau, il a fallu la faire bouillir durant les trois jours que durèrent les opérations de désinfection des systèmes.

Le 12 janvier, les services de police de Montréal se voient conférer des pouvoirs spéciaux les autorisant à aller de porte en porte ordonner aux gens de quitter leur maison et le 13, les soldats obtiennent le pouvoir de procéder à des arrestations en cas de besoin. Cependant, le taux de crime a chuté de moitié car les gens sont restés chez eux ou sont allés dans les refuges ouverts par les autorités, les conditions extérieures étant trop dangereuses.

Dommages aux forêts et à l'agriculture

La pluie verglaçante persistante a endommagé des millions d’arbres. Au Québec et en Ontario, Ressources naturelles Canada estime que près de 2,4 millions d’hectares de forêt ont été touchés, dont 32 % ont été endommagés gravement, mais cela ne représente qu'une partie des arbres morts du fait de l'évènement météorologique. Les peuplements les plus affectés ont été les érablières et les producteurs de sirop d'érable ont été particulièrement frappés économiquement, ayant perdu quelques 300 000 entailles. Les producteurs d’arbres de Noël ont perdu environ 60 000 arbres. Des coupes d'arbres, des élagages et le ramassage des branches tombées, comme par exemple dans le parc du mont Royal qui ressemblait à un chantier forestier, ont été faits pour rétablir l'accès à certains sites.

Dans la zone ayant reçu 40 mm ou plus d’accumulation de verglas, il y a 36 % des terres en culture au Québec et 22 % de celles en Ontario. Les pertes financières aux fermes sont dues aux dommages structuraux aux étables et à l’équipement, à la location de génératrices et l’achat de carburant, ainsi qu’à la mort de différents types de bétail. Les agriculteurs les plus touchés ont été les producteurs laitiers. Le secteur touché est en effet une des principales régions de productions laitières au Canada. La panne électrique voulait dire un arrêt de la traite mécanique et un casse-tête pour entreposer le lait. Ils ont du se débarrasser de plus de 10 millions de litres, valant de 5 à 6 millions $CAN, parce que les usines de traitement étaient fermées. Toutefois, 1,5 million de litres ont pu être traités dans des usines américaines hors de la zone touchée. Ceux qui n’ont pas trouvé de génératrices ont perdu leur cheptel.

Inondations aux États-Unis

Toute la région est des États-Unis, depuis le bas de la vallée du Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Angleterre, a été traversée par le flux d'air humide du Golfe du Mexique durant la tempête. Alors que dans le sud du Canada et l'extrême Nord des États-Unis, la précipitation est tombée sous forme de pluie verglaçante ou de neige, ce sont de fortes pluies qui ont affecté la région des Appalaches plus au sud. L'air était également très instable et des orages violents ont provoqué des tornades.

Les autorités rapportent que plus de 500 maisons ont été détruites ou ont subi des dommages importants en Caroline du Nord et deux cents au Tennessee. Le coût estimatif a dépassé 35 millions $US (de 1999) pour ces deux États. Les inondations de la tempête ont fait sept morts au Tennessee, deux en Caroline du Nord, un en Caroline du Sud, un au Kentucky et un en Alabama.

- Région Nord-Est

Comme mentionné antérieurement, au sud de la zone de verglas, la température était au-dessus du point congélation et les précipitations sont tombées sous forme de pluie. Juste à l'est du lac Ontario dans l’État de New York, il est tombé jusqu'à 125 mm entre le 6 et le 10 janvier. La partie la plus au nord a vu s'accumuler le verglas, mais sur les secteurs sud, la pluie a causé des inondations.

En effet, le mois de décembre 1997 avait été assez neigeux sur l'ensemble du Nord-Est des États-Unis, et un redoux à la fin du mois avait aidé à faire fondre la plus grande partie de la neige sauf pour la partie septentrionale des États de New York et de la Nouvelle-Angleterre dans les bassins de la rivière Black, du fleuve Hudson, du fleuve Connecticut et du lac Champlain. La fonte avait cependant saturé le sol et lorsque la pluie est arrivée le 7 janvier, elle ne pouvait que ruisseler. De plus, elle fit fondre ce qui restait de neige et le tout s'est retrouvé dans les cours d'eau de ces bassins hydrologiques. La région de Watertown (New York) a été la plus durement touchée dans le Nord des États-Unis. Le Corps des ingénieurs de l'armée des États-Unis y enregistra un niveau de 75 cm au-dessus du niveau de débordement et les inondations dans certains secteurs étaient les pires depuis plus de dix ans.

- Région Sud-Est

Plus au sud, la pluie la plus intense est tombée sur les montagnes de Caroline du Nord et du Nord-Est du Tennessee. Le National Weather Service y a signalé une accumulation jusqu'à 406 mm (16 pouces) les 7 et 8 janvier. La région qui a le plus souffert est celle du comté de Carter au Tennessee où deux maisons mobiles et quinze maisons régulières ont été emportées par les inondations de la rivière Doe dans une vallée encaissée. Cent quatre-vingt treize autres demeures, structures ou commerces ont été endommagés dans les municipalités de Roan Mountain, Hampton et Valley Forge.

Les autorités ont également signalé des inondations dans le sud de la vallée du Mississippi et des tornades ont sévi à Dublin (Géorgie) et Easley (Caroline du Sud).

Effets à long terme

Une étude parue en 2008 dans la revue scientifique American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, et signée par les docteurs David Laplante et Suzanne King, de l’Institut universitaire en santé mentale Douglas de l’Université McGill, a conclu que le stress vécu par un échantillon de 179 femmes enceintes au moment de la tempête a eu des effets sur le développement à long terme de leurs enfants. Ils présentaient des retards de langage et de quotient intellectuel même cinq ans et demi après les événements. Les deux chercheurs pensent qui est possible d'extrapoler les résultats à toute catastrophe naturelle similaire.

Un nombre incalculable d'arbres a été endommagé par le poids de la glace. Une bonne partie ont dû être coupés ou élagués drastiquement. Les érablières à sucre qui sont nombreuses dans ces régions ont été particulièrement touchées. Certains acériculteurs du Québec ont vu leur érablière entièrement détruite et l'Association ontarienne des producteurs estime qu'il faudra de 30 à 40 ans avant que la production revienne au niveau antérieur.