Verglas massif de janvier 1998 dans le Nord-Est de l'Amérique du Nord - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description de la tempête

Évolution météorologique

Le 4 janvier 1998, un creux barométrique nord-sud de grande amplitude dans la circulation atmosphérique, appelé onde longue de Rossby, s'est formée au-dessus des montagnes Rocheuses pendant que la circulation était zonale (d'ouest en est) sur l'Est du continent nord-américain. Ce creux s'est graduellement déplacé vers l'est, à travers les États-Unis, pendant que la circulation est demeurée stable entre les Grands Lacs et Terre-Neuve. Dans ce creux, les vents amenaient l'air doux du Golfe du Mexique, mais celui-ci devait tourner vers l'est en arrivant au niveau de la frontière entre le Canada et le Nord-Est des États-Unis, sur les régions entre Ottawa et le Sud du Nouveau-Brunswick.

En surface, un anticyclone s'étendait sur le Nord de l'Ontario et du Québec, se dirigeant vers le Labrador. On retrouvait en même temps une dépression mère quasi-stationnaire sur les Grands Lacs inférieurs (Lac Érié et Ontario) avec un front stationnaire vers la Nouvelle-Écosse. La circulation entre l'anticyclone et le front étant du nord-est et canalisée par la vallée du Saint-Laurent, l'augmentation du gradient de pression atmosphérique qui s'est effectuée au cours des jours suivants a maintenu un apport d'air arctique, sous le point de congélation, dans les niveaux inférieurs de l'atmosphère.

Une série de dépressions s'est formée dans la circulation générale le long du front chaud du 4 au 6 janvier. Les précipitations formées en altitude dans l'air venant du Golfe du Mexique étaient sous forme de neige mais fondaient plus bas. Cependant, en arrivant au sol près et au nord du front, cette pluie se congelait au contact des objets ayant une température sous zéro degré Celsius. Le 5 janvier, une première vague de pluie verglaçante a frappé au nord du front, suivie d'une seconde le 6. Ces dernières ont laissé plusieurs centimètres de verglas (par ex. l’aéroport de Saint-Hubert sur la rive méridionale a reçu 35,3 mm et Granby 41 mm).

Entre le 7 et le 9 janvier, le creux d'altitude est arrivé près de la vallée du Mississippi, augmentant le flux d'air doux et humide. Une dépression majeure s'est alors formée dans le Sud des États-Unis générant une quantité importante de précipitations. Comme la circulation d'altitude n’avait pas changé entre les Grands Lacs et Terre-Neuve, les vents sont restés du nord-est dans la vallée du Saint-Laurent. Des quantités significatives de neige sont alors tombées sur l'Est du Canada mais le long du front stationnaire le tout s'est transformé en pluie verglaçante avec de plus impressionnantes accumulations (ex. 54 mm à Saint-Hubert et 70 mm à Granby). Ce système contenait de l'air très instable et des orages ont été rapportés un peu partout, ce qui augmenta les précipitations.

Le verglas a particulièrement touché les villes ontariennes d'Ottawa et Kingston, le Sud-Ouest du Québec, l'extrême Sud du Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, le Nord de l'État de New York et des régions des États du Vermont, New Hampshire et Maine. Au Québec, les régions de Montréal et de la Montérégie ont été les plus touchées.

Les régions qui se situaient au nord de la zone de verglas ont reçu des quantités de neige de l'ordre de 40 à 80 centimètres durant la même période. Ceci a causé des désagréments à plusieurs régions comme celles de la ville de Québec et de l'Est de la province, ainsi que pour une partie des Maritimes. Cependant, elles avaient l'équipement nécessaire au déneigement et ce ne fut pour elles qu'une série de tempêtes de neige normales.

Les régions juste au sud de la bande de verglas avaient des températures au-dessus de zéro degré Celsius mais le sol était gelé en profondeur ou déjà saturé par la fonte des neiges. Comme elles ont reçu jusqu’à plus de 100 millimètres de pluie, toute cette eau a causé de nombreuses inondations puisque le sol ne pouvait l'absorber. La pluie encore plus forte a également fait des dégâts jusqu'au Tennessee puisque ce système a pompé de l'air tropical tout le long des Appalaches.

El Niño et autres considérations

- Influence du El Niño

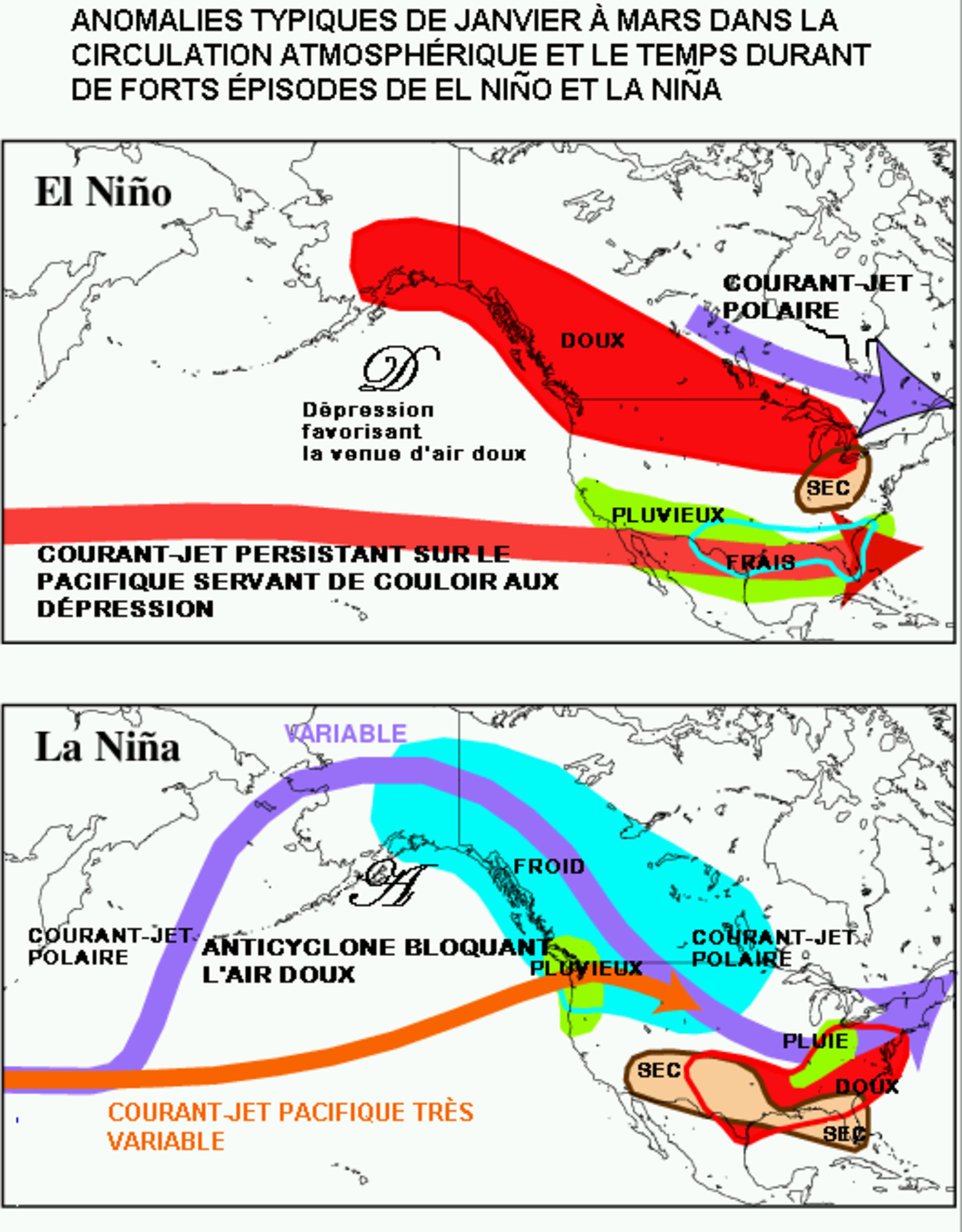

Le phénomène El Niño, en remplaçant les eaux froides de surface du Pacifique Est par des eaux chaudes, peut affecter les systèmes météorologiques non seulement de la région immédiate mais par ricochet les conditions climatiques dans les régions plus éloignées du globe. Ce message d’échelle planétaire est convoyé par des déplacements des régions de pluies tropicales, qui affectent ensuite les structures de vent sur toute la planète.

Les impacts d’El Niño sur le climat aux latitudes tempérées sont les plus évidents pendant l’hiver. Par exemple, la plupart des hivers El Niño sont doux sur le Canada occidental et sur des régions du Nord-Ouest des États-Unis, et pluvieux sur le Sud des États-Unis (du Texas à la Floride). La version 1997-98 d’El Niño provoqua des sécheresses et des feux de forêts en Indonésie, de fortes pluies en Californie et des inondations dans la région du Sud-Est des États-Unis. L'impact est moins évident sur la côte est de l'Amérique du Nord mais le déplacement du courant-jet subtropical vers le nord transporte plus d’humidité venant du Pacifique et du golfe du Mexique. Pendant ce temps, le courant-jet polaire reste plus au nord ce qui empêche les poussées d’air arctique.

L’épisode El Niño de 1997-98 a donc mis en place une partie de la configuration météorologique nécessaire à la tempête. Cependant, le positionnement d'un fort anticyclone sur le Nord-Est du Québec, qui a servi de réservoir d’air froid près du sol, et d'une crête stationnaire sur l'Atlantique ne peuvent lui être attribués. Donc l’impact d’El Niño est un sujet encore débattu. En particulier quand le verglas massif de 1961, le second en importance dans le Sud-Ouest du Québec, ne s'est pas produit une année d’El Niño.

- Analyses des masses d'air

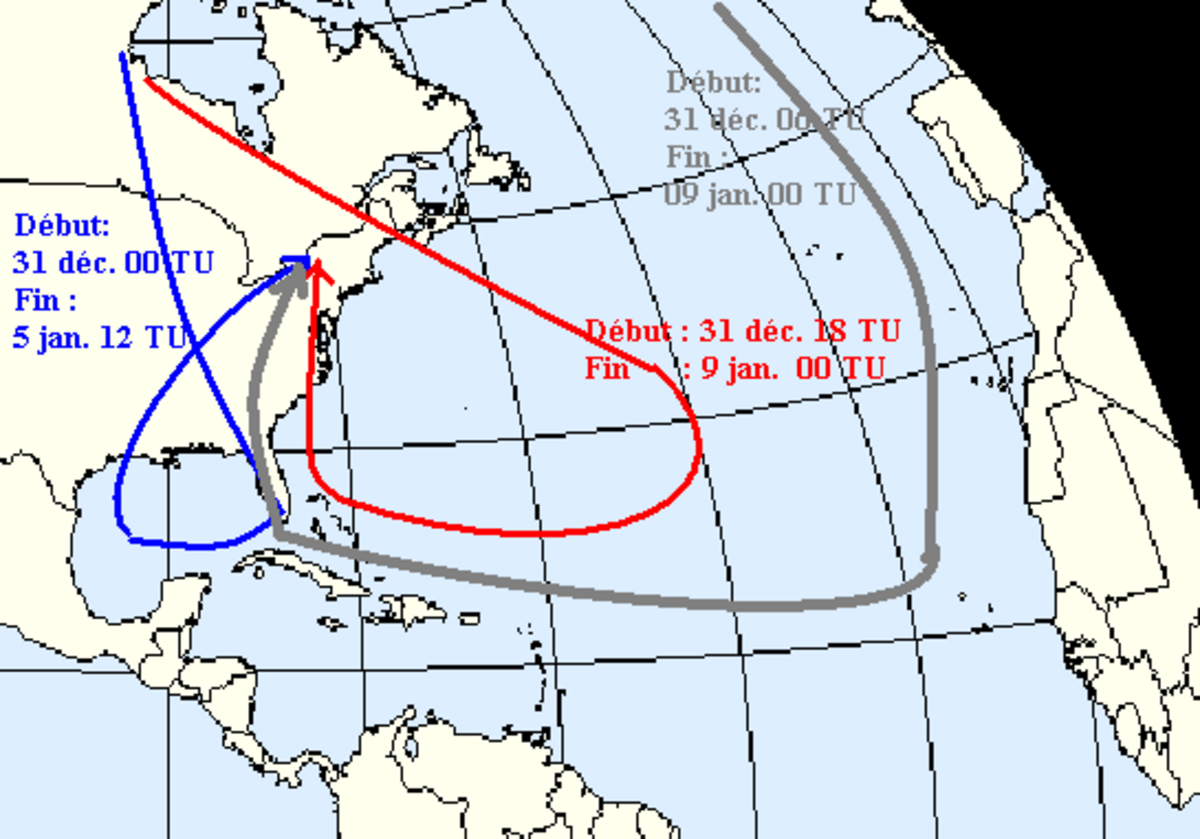

Une étude des professeurs Gyakum (Université McGill, Montréal) et Roebber (Université du Wisconsin, Milwaukee) a démontré que l’humidité venant du golfe du Mexique retraçait sa source jusque dans l’Atlantique subtropical. Les cinq jours de l'événement peuvent être divisés en deux phases comme vu antérieurement. Les deux chercheurs ont trouvé que l'air des premières précipitations avait commencé son périple le 31 décembre 1997 vers 0 heure TU dans la région de la Baie d'Hudson à une altitude de 300 à 400 hPa, s'était ensuite déplacé vers le sud, tout en descendant vers le sol, et avait finalement capturé chaleur et humidité au-dessus du Golfe du Mexique avant de remonter vers les Grands Lacs. L'air qui est arrivé le 9 janvier, et qui a causé les précipitations principales, a commencé son périple en altitude plus tard le 31 décembre à partir du Groenland et de la Baie d'Hudson, s'est retrouvé près de la surface de la mer dans l'Atlantique au large des îles du Cap-Vert et est remonté ensuite avec la circulation atmosphérique vers les Grands Lacs en passant juste à l'ouest des Appalaches.

Ils ont comparé la situation avec les archives d’analyses météorologiques du NCEP pour trouver des cas similaires. Les professeurs ont trouvé cinq cas où une circulation atmosphérique, persistant au moins trois jours et résultant en une période prolongée de verglas, s’en approchait. La différence majeure entre ces cas et le verglas massif de 1998 était leurs valeurs de température potentielle équivalente, soit la température de la masse d'air à laquelle toute sa vapeur d'eau aurait enlevé et qui aurait été ramenée au niveau de pression de 1 000 hPa par un processus adiabatique. Ils ont pu ainsi démontrer qu’en 1998, cette valeur était de 20 kelvins plus élevée que les cas les plus proches et que cela a provoqué une accumulation de glace de 100 % supérieure.