Canal de l'Ourcq - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Retour sur le problème de l'eau potable

En 1782, De Fer de la Nouerre proposa de détourner les eaux de la Bièvre ce qui avait le mérite de diminuer le devis de Deparcieux. Louis XVI appuya le projet, les travaux commencèrent en 1788 et furent immédiatement interrompus par l'action des puissantes corporations, mégissiers, tanneurs et teinturiers qui bordaient la Bièvre et voyaient déjà la rivière à sec.

Dès la fin du XVIIIe siècle, l'idée de Riquet fut reprise notamment par Jean-Pierre Brullée qui proposa la dérivation de la Beuvronne, un affluent de l'Ourcq, projet repris par l'académicien-abbé Charles Bossut et Solages qui avaient racheté les droits.

La Révolution

Ces projets furent interrompus lors de la Révolution. Néanmoins, le droit au travail devint, dès 1789, une préoccupation des constituants. Ainsi, selon le politiste Pierre Rosanvallon, « moins de deux mois après la prise de la Bastille, les pouvoirs publics » organisent de grands travaux, dont « la canalisation de l'Ourcq, enlèvement d'immondices sur les bords de la Seine, travaux divers d'aménagement des faubourgs, etc. »

Bonaparte et le canal de l'Ourcq

L'historien Georges Poisson raconte qu'en 1801 un projet à la fois utilitaire et architectural allait naître :

« Chaptal, dans ses mémoires, a essayé de s'en attribuer la conception. Il raconte que, un jour de 1801, se promenant dans les jardins de Malmaison avec Bonaparte, celui-ci lui déclara : "J'ai l'intention de faire de Paris la plus belle capitale du monde... Je veux faire quelque chose de grand et d'utile pour Paris. Quelles seraient vos idées à ce sujet ? — Donnez-lui de l'eau. — Bah, de l'eau ! Plusieurs fontaines et un grand fleuve coulent dans Paris. — Il est vrai que des fontaines et un grand fleuve coulent dans Paris, mais il n'est pas moins vrai que l'eau s'y vend à la bouteille et que c'est un impôt énorme que paie le peuple, car il faut une voie d'eau par personne et par ménage, ce qui, à 25 sous la voie, fait plus de 36 francs par an, et vous n'avez aujourd'hui ni fontaines publiques ni abreuvoirs, ni moyen de laver les rues. — Quels seraient vos moyens pour donner de l'eau à Paris ? — Je vous en proposerai deux. Le premier serait de construire trois pompes à feu... Le second projet consisterait à amener la rivière Ourcq à Paris : cette rivière qui est à 22 lieues, verse ses eaux dans la Marne ; la Marne se vide dans la Seine ; de sorte que l'Ourcq peut être aisément amené au haut de la Villette, d'où ses eaux se répandraient dans Paris. — J'adopte ce dernier projet, envoyez chercher M. Gauthey, et dites-lui de placer demain 500 hommes pour creuser le canal."

(Émiland Gauthey avait déjà montré avec brio son savoir-faire en matière de canaux en construisant, de 1783 à 1793, le canal du Centre)

« Les choses n'allèrent pas tout à fait aussi vite, continue Chaptal, mais, le lendemain, Gauthey reçut l'ordre de se rendre sur les lieux et de parcourir la ligne pour faire un rapport. À son retour, le rapport fut approuvé et l'exécution ordonnée. On en estima approximativement la dépense à 12 ou 15 millions. »

« Il est bien certain que Chaptal, entraîné par son animosité contre Bonaparte, a voulu dans ce passage, se donner le beau rôle : il l'a fait avec une maladresse naïve. Comment supposer que le Premier Consul, avec la clarté d'esprit qu'on lui connaît, ait pu, sur le simple énoncé d'un projet, en ordonner immédiatement l'exécution, sans se soucier des expropriations, sans savoir si les plans étaient prêts et à combien s'élèverait la dépense. Mais l'idée lui plut, il la mûrit et en mai 1802, une loi décida de capter les eaux de l'Ourcq et de les amener à Paris. »

La construction du canal

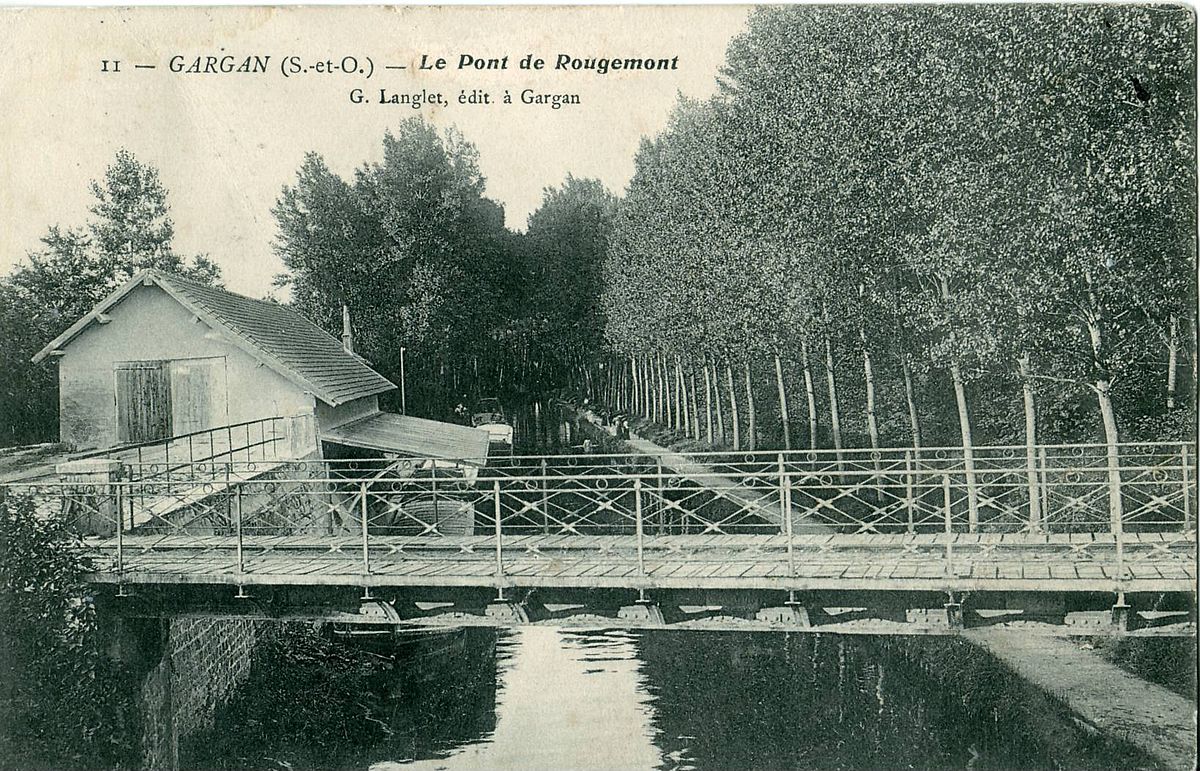

Derrière le pont se trouve un abri à péniche. Le pont était destiné au passage des personnes, des véhicules, mais également de la ligne des Coquetiers.

Une fois le décret du 29 floréal an X (19 mai 1802) promulgué, les études pour le tracé du canal débutèrent rapidement : la première pierre est posée le 23 septembre. Le financement est pris sur le produit de l’octroi, complété par une taxe sur les vins. Le décret ordonne l'ouverture d'un canal de dérivation de la rivière de l'Ourcq, vers un bassin de la ville, situé près du village de la Villette, et l'ouverture d'un canal qui part de la Seine (au-dessus du bassin de l'Arsenal) et rejoint les bassins de partage de la Villette. Il passe par Saint-Denis, la vallée de Montmorency, et rejoint la rivière d'Oise près de Pontoise.

Bonaparte, qui avait le choix parmi de grands ingénieurs du corps des Ponts et Chaussées, nomma à la tête des travaux Pierre-Simon Girard, l'un des 160 savants qui l'avaient accompagné lors de la campagne d'Égypte de 1798. Cette nomination, purement politique, sera certainement à l'origine des incessantes querelles techniques dont l'ingénieur sera l'objet.

Le projet initial est soumis en janvier 1804. Il comporte la grande originalité de concevoir un canal à la fois navigable, et donc avec une vitesse de flux lente, et d'eau potable, pour lequel il faut absolument éviter les eaux stagnantes (tels dans les biefs d'écluses). Sa troisième fonction consiste à alimenter les canaux Saint-Martin et Saint-Denis, conçus en même temps dans le but d'éviter aux bateaux la dangereuse traversée de Paris par la Seine au courant vif et pas encore régularisée par les barrages qui seront construits au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. Girard répond à ces trois contraintes antinomiques par des études de modélisation montrant l'intérêt d'une pente variable. Cette idée est combattue par les autres membres des Ponts et Chaussées, en particulier par son directeur, Gaspard de Prony, mais les travaux ayant déjà commencé, un plan à deux pentes est retenu. Les multiples querelles font que Girard sera évincé à la Restauration.

Pour les travaux des canaux Saint-Denis et Saint-Martin, le choix se porte sur René-Édouard de Villiers du Terrage.

Dans un premier temps, le canal est creusé en direction de la Beuvronne vers Claye-Souilly, il connaît plusieurs éboulements dans la tranchée du bois Saint-Denis vers Tremblay-en-France.

Après une mise en eaux du bassin de la Villette le 2 décembre 1808, le 15 août 1809 les eaux de la Beuvronne coulent à la fontaine des Innocents à Paris, puis le 15 août 1813, le premier bateau part de Claye-Souilly et arrive à la Villette.

Les travaux un temps stoppés à la chute de l'Empire, le gouvernement de la Restauration va confier la concession du canal en 1818 à la Compagnie Vassal et Saint-Didier. Celle-ci doit terminer les travaux, entretenir et exploiter le canal pendant 99 ans. En contrepartie, elle recevra les péages et les revenus, tandis que la Ville de Paris se charge de l’achat des terrains et verse une somme de 7 500 000 francs de l'époque pour financer les travaux d'investissement.

C'est au cours de cette période que l'on s'aperçoit que la pente du canal est trop importante et le courant trop vif. L'ingénieur Émile Vuigner place alors sur son parcours cinq écluses à faible chute (autour de 50 cm) couplées chacune à un déversoir. Ses écluses sont constituées de deux sas jumeaux auxquels il donne un gabarit très bizarre : 58 m de long sur 3,20 m de large. Les grands bateaux dits marnois ne peuvent plus emprunter le canal, et un type nouveau de bateau, la « flûte d'Ourcq », de 28 m sur 3 et amphidrome, sera mis en chantier.

Le canal Saint-Denis est ouvert à la navigation le 13 mai 1821, ce n’est qu’à la fin 1822 que la navigation est ouverte de Saint-Denis à Mareuil-sur-Ourcq, tandis qu’au-delà, l’Ourcq canalisée depuis le XVIe siècle, et remanié par Régemortes puis par Girard reste en service. Les premiers bateaux venant de La Ferté-Milon arrivent au bassin de la Villette. Enfin, les premiers bateaux venant de Mareuil-sur-Ourcq entrent sur le canal Saint-Martin le 4 novembre 1825.

Le réseau des canaux de Paris est ainsi achevé après 23 ans de travaux.

En 1866, un décret impérial est pris, autorisant le pompage dans la Marne pour parfaire le débit du canal de l’Ourcq en période d’étiage. On entreprend alors la construction de l'usine élévatoire de Trilbardou qui sera équipée entre autres de pompes et moteur hydraulique Sagebien et l'usine élévatoire de Villers-lès-Rigault, à Isles-lès-Meldeuses, avec une machine à roues turbines de Louis Dominique Girard.

A la fin du XIXe siècle, la Villette, et ses deux bassins, est devenue l'un des principaux quartiers industriels de Paris. Le port permet l'arrivage de denrées alimentaires et de matières premières venant de différentes régions du monde. Il est alors un des principaux ports français.

Qualité de l'eau à Paris

| Dénomination des eaux | Poids des sels | Cuisson des aliments | Solution savonneuse |

|---|---|---|---|

| Seine | 0,378g | cuits | Louchit |

| Ourcq | 0,417g | bien cuits | Louchit mais en gardant sa transparence |

| Beuvronne, Paris | 0,417g | à moitié cuits | Dissolution de sel précipité par le nitrate d'argent |

| Bièvre | 1,638g | à moitié cuits | Laiteuse et compacte |

En 1832, Paris fut touché par la pandémie de choléra. Les Parisiens utilisant l'eau de l'Ourcq furent moins durement touchés, car les eaux usagées de la capitale et notamment de l'Hôtel-Dieu, situé dans l'île de la Cité, où se trouvaient de nombreux malades étaient déversées dans la Seine.

L'élargissement du Canal

Le gabarit initial du canal ne permettait qu'une navigation limitée, en raison de sa faible section qui ne permettait d’y affecter que des bateaux étroits et de faible capacité (50 à 90 tonnes). Ces flûtes d’Ourcq et demi-flûtes de l'Ourcq ont des dimensions (28 m ou 14 m de longueur sur 3 de largeur), dérivées de celles des écluses installées sur le canal par Émile Vuigner, dont les sas n'étaient que de 58 m sur 3,20 m, comme nous l'avons dit plus haut.

Afin d'y remédier et d'adapter le canal aux évolutions des besoins, le canal fut élargi à la fin du XIXe siècle, puis, à nouveau de 1925 à 1934. Le canal est à grand gabarit depuis le « carrefour des canaux » (au débouché du canal Saint-Denis à la Villette) jusqu'aux Pavillons-sous-Bois, et y accepte les bateaux de 1 000 tonnes.

Afin de tenir compte des volumes d'eau supplémentaires nécessités par ces élargissements, l'usine élévatoire de Trilbardou fut agrandie, et bénéficia de l'installation d'une machine à vapeur comme source d'énergie. Cette usine, comme celle de Villers-lès-Rigault, fonctionne toujours.

D'autres travaux d'aménagements ponctuels du canal eurent lieu, tels que la création d'un port de 800 m de long et 50 m de large à Pantin, bordé à l'époque de docks à alcool.

À la fin du XIXe siècle, une jonction par un plan incliné a été créée à Beauval, à l'amont de Meaux, entre la Marne et le canal, par Jules Fourier, entrepreneur en navigation, assisté des ingénieurs Sautter et Lemonnier, reprenant là une idée émise un siècle auparavant par l'ingénieur François Bossu. Cette installation a bien fonctionné plusieurs années, avant d'être abandonnée et démontée.

La navigation de commerce a cessé en 1962 sur la partie navigable du canal demeurée à petit gabarit. La navigation de plaisance a remplacé l'ancien trafic à partir de 1983.