Château de Chenonceau - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Intérieurs

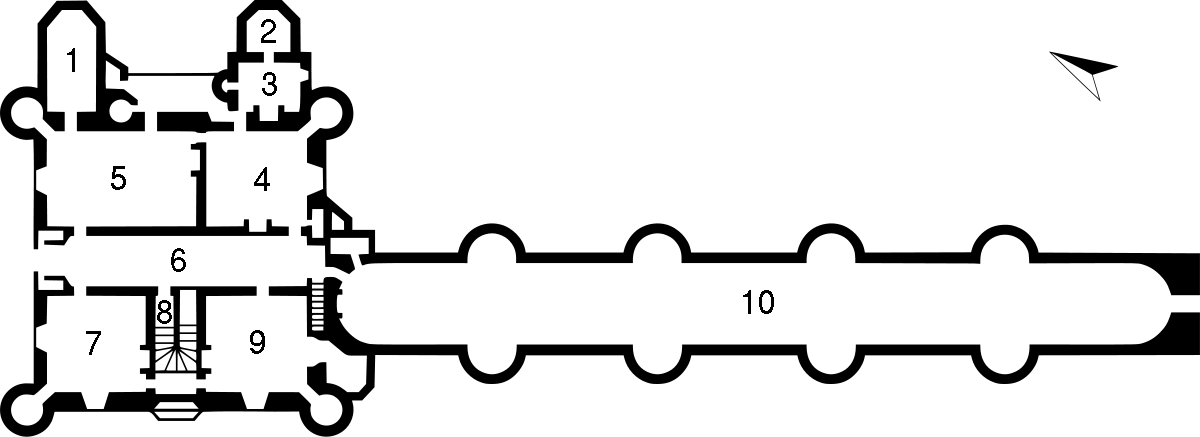

L'entrée donne sur un vestibule central ouvrant sur quatre pièces de part et d'autre. D'un côté : une salle des Gardes, par laquelle on accède à une chapelle, la "chambre de Diane de Poitiers" et le "cabinet de travail de Catherine de Médicis". De l'autre : se trouve, une escalier donnant accès aux cuisines situées au sous-sol, la "chambre François Ier" et le "salon Louis XIV". Au bout du vestibule, on accède à la galerie inférieure.

L'escalier, à doubles volées droites, est accessible derrière une porte qui se situe au milieu du vestibule d'entrée. Il permet d'accéder aux étages supérieurs s'ouvrant chacun sur un vestibule :

- Le premier étage est constitué par le "vestibule Catherine Briçonnet", autour duquel se trouvent quatre chambres : la "chambre des Cinq Reines", la "chambre de Catherine de Médicis" (au-dessus de son cabinet vert), celle de César de Vendôme, et celle de Gabrielle d'Estrées (favorite d’Henri IV). Au fond de ce vestibule, se trouve là aussi une porte donnant aux pièces situées au-dessus de la galerie (celles-ci non visitables).

- Le second étage comporte, outre le vestibule, quatre pièces dont seule la "chambre de Louise de Lorraine" est visitable.

Rez-de-chaussée

Vestibule

Le vestibule du rez-de-chaussée est couvert par un plafond en voûtes d'ogives dont les clefs, décalées les unes par rapport aux autres, forment une ligne brisée. Les corbeilles, réalisées en 1515, représente un ensemble de feuillages, de roses, de têtes d'anges, de chimères, et de cornes d'abondance. Au-dessus des portes, dans deux niches, sont sculptés saint Jean-Baptiste, patron de Chenonceau, et une Madone italienne dans le style de Lucca della Robia. Le mobilier est composé d'une table de chasse en marbre italien. Au-dessus de la porte d'entrée, un vitrail moderne, réalisé en 1954 par Max Ingrand, représentant la légende de saint Hubert.

La salle des Gardes

Au-dessus de la porte en chêne du XVIe siècle, on retrouve, sous la forme de leurs saints-patrons (sainte Catherine, et saint Thomas), les anciens propriétaires, ainsi que leur devise : « S'il vient à point, me souviendra ». Les plafonds à solives apparentes, dits « à la française » portent les deux C entrelacés de Catherine de Médicis. Le sol contient les vestiges d'une majolique du XVIe siècle. La cheminée est ornée des armes de Thomas Bohier, tandis que les murs sont décorés d'une suite de tapisseries des Flandres du XVIe siècle représentant la vie de château, une demande en mariage, ou encore une scène de chasse. Les coffres, gothiques et Renaissance, contenaient l'argenterie avec laquelle la cour se déplaçait.

La chapelle

On pénètre dans la chapelle à partir de la salle des Gardes, par une porte en chêne surmontée d'une statue de la Vierge. Ses vantaux représentent quant à eux le Christ et saint Thomas et reprennent les paroles de l'Évangile selon saint Jean : « Avance ton doigt ici », « Tu es mon Seigneur et mon Dieu ». Les vitraux ayant été détruits en 1944, ils ont été remplacés par des œuvres de Max Ingrand en 1954. On observe dans la "loggia" de droite, une Vierge à l'Enfant en marbre de Carrare par Mino da Fiesole. À droite de l'autel, une crédence ouvragée ornée de la devise des Bohier.

Au mur, des peintures religieuses : La Vierge au voile bleu par Il Sassoferrato, Jésus prêchant devant Alfonso et Isabella par Alonso Cano, un Saint-Antoine de Padoue par Murillo, et une Assomption par Jouvenet. Les murs portent les graffitis gravés par les gardes écossais de Marie Stuart : à droite, en entrant, datée de 1543 : "La colère de l'Homme n'accomplit pas la justice de Dieu", et de 1546 : "Ne soyez pas vaincus par le Mal".

Dominant la nef, une tribune royale donnant sur la chambre des cinq reines au premier étage, datant de 1521.

Cette chapelle fut sauvegardée pendant la Révolution, madame Dupin ayant eu l'idée d'en faire une réserve de bois de chauffage.

Chambre de Diane de Poitiers

La cheminée de Jean Goujon ainsi que le plafond portent les initiales de Henri II et de Catherine de Médicis entrelacées. Le "H" et le "C" forment par ailleurs malicieusement le "D" de Diane de Poitiers, la favorite de Roi. Le mobilier est composé d'un lit à baldaquin du XVIIe siècle, ainsi que de fauteuils en cuir de Cordoue. Sur la cheminée, on observe un portrait du XIXe représentant Catherine de Médicis, par Sauvage. À gauche de la fenêtre, une Vierge à l'Enfant, par Murillo. À droite de la cheminée, une toile de l'école italienne du XVIIe siècle, Le Christ dépouillé de ses vêtements par Ribalta.

Sous ce tableau une bibliothèque grillagée abrite les archives du domaine dont une pièce exposée porte les signatures de Thomas Bohier et Catherine Briçonnet.

Sur les murs, deux tapisseries des Flandres du XVIe siècle, Le Triomphe de la Force, montée sur un char tiré par deux lions, et environnée de scènes de l'Ancien Testament. Dans la bordure supérieure, la phrase latine se traduit par « Celui qui aime de tout son cœur les dons célestes, ne recule pas devant les actes que la piété lui dicte » ; l'autre pièce est Le Triomphe de la Charité, sur un char, tenant dans ses mains un cœur et montrant le Soleil, entouré d'épisodes bibliques ; la devise latine se traduit par : « Celui qui montre un cœur fort dans les périls, reçoit à sa mort, comme récompense, le Salut ».

Cabinet Vert

C'est l'ancien cabinet de travail de Catherine de Médicis, pendant sa régence. On distingue sur le plafond les deux C entrelacés. Dans cette pièce est exposée une tapisserie de Bruxelles dite « à l'Aristoloche », à la fois gothique et Renaissance. Sa couleur verte d'origine a viré au bleu. Son thème est inspiré de la découverte des Amériques, et représente une faune et une flore exotique : faisans argentés du Pérou, ananas, orchidées, grenades, et végétaux inconnus en Europe.

Deux cabinets italiens du XVIe siècle sont disposés à côté de la porte. Au mur, une collection de tableaux dont :

- La Reine de Saba, et Portrait d'un doge, par Le Tintoret,

- Silène ivre, par Jordaens,

- Samson et le Lion par Golsius,

- Jésus chassant les marchands du Temple d'après Jouvenet,

- Scène allégorique peinte sur métal par Spranger,

- Étude de tête de femme par Véronèse,

- La Fuite en Égypte par Poussin,

- L'Enfant aux fruits par Van Dyck.

Librairie

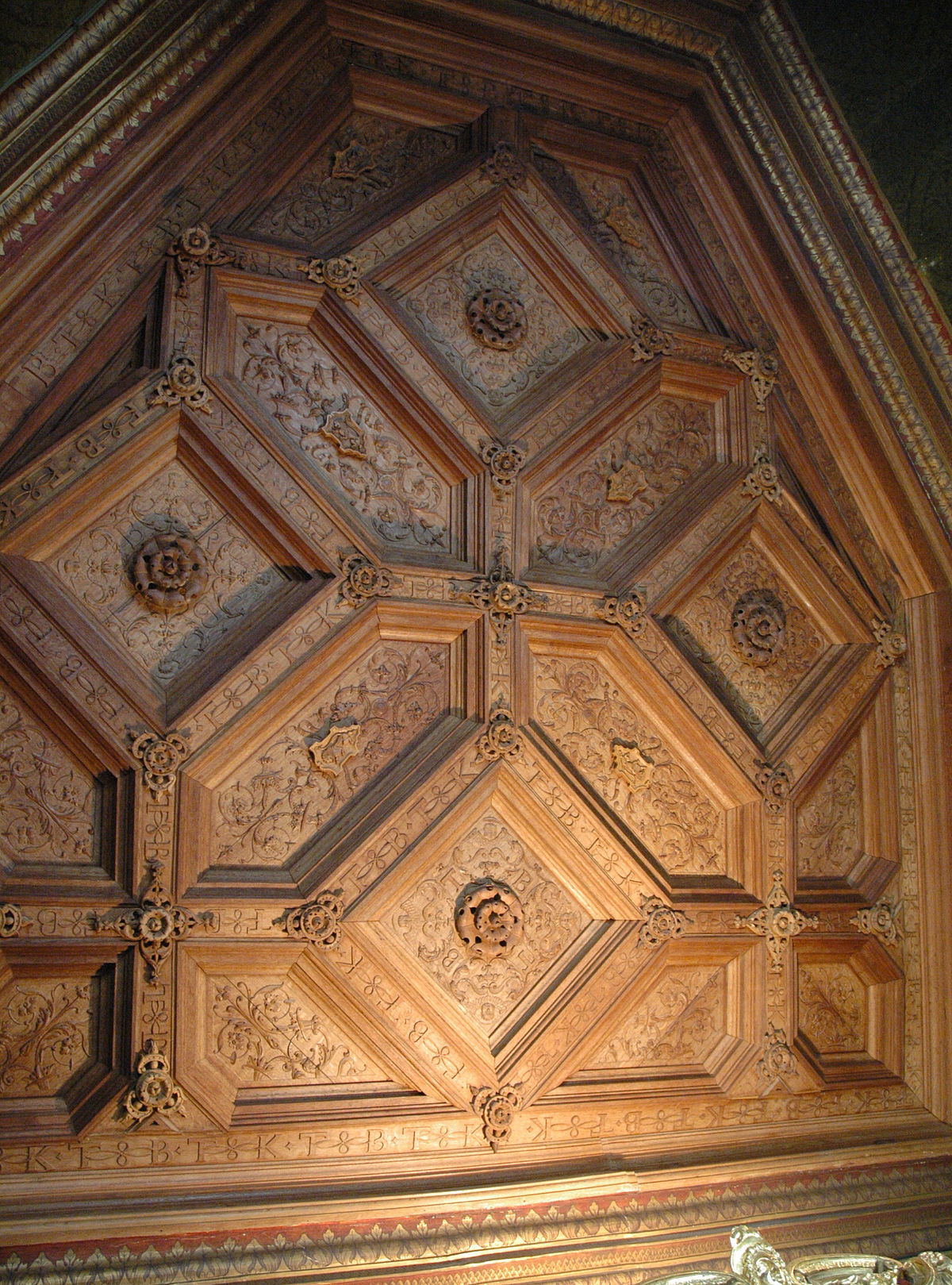

Cette ancienne bibliothèque de Catherine de Médicis donne une vue sur le Cher ; le plafond en chêne compartimenté de caissons datant de 1525 est de style italien, avec de petites clefs pendantes, et l'un des premiers de ce type connu en France. Il porte les initiales T, B, K, en référence aux Bohier.

Au-dessus de la porte, on observe une Sainte-Famille d'après Andrea del Sarto.). Sont conservées dans cette pièce une Scène de la vie de Saint-Benoît, par Bassano, Une martyre par Le Corrège, Héliodore par Jouvenet, et deux médaillons, Hébé et Ganymède, les échansons des dieux, enlevés vers l'Olympe de l'école française du XVIIe siècle.

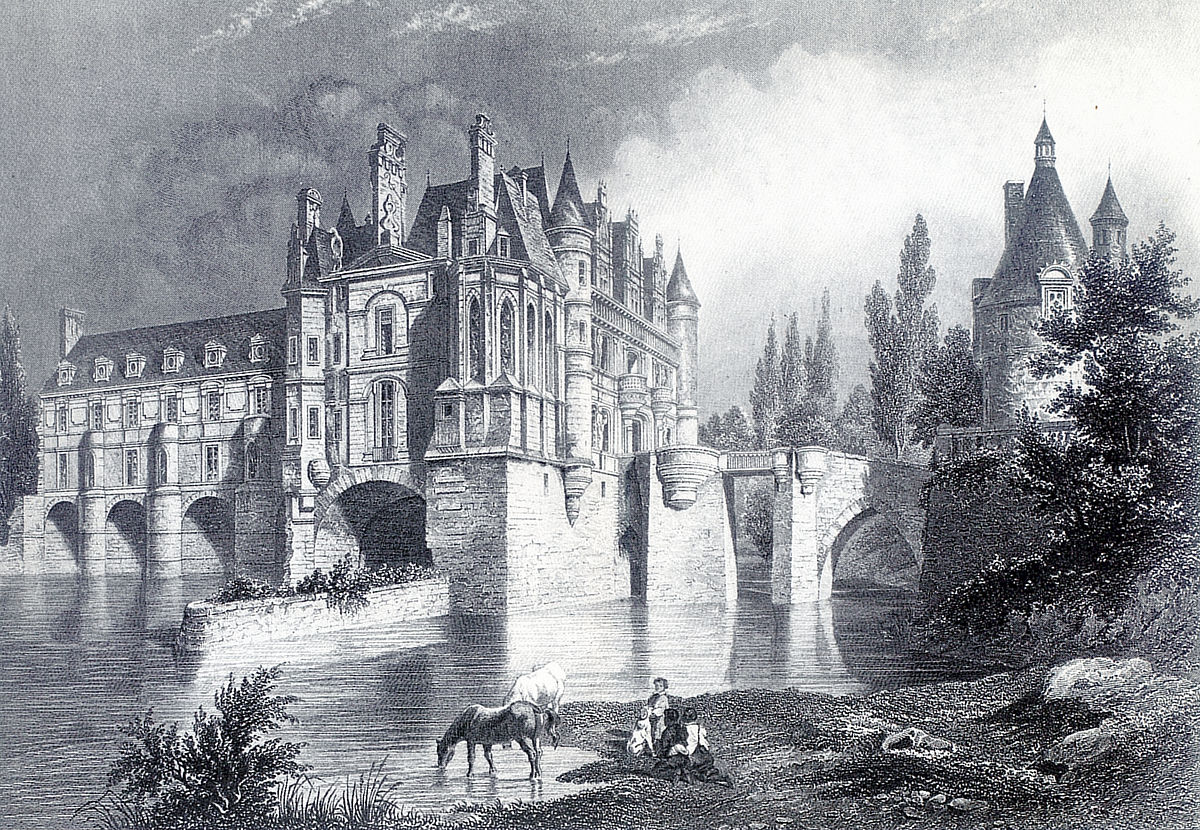

Galerie

La galerie, longue de 60 mètres, large de 6 mètres, et comportant 18 fenêtres, possède un sol carrelé de tuffeau d'ardoise, ainsi qu'un plafond à solives apparentes, servant de salle de bal, elle fut inaugurée en 1577 lors des fêtes données par Catherine de Médicis et son fils Henri III. À chaque extrémité, deux cheminées Renaissance, dont l'une n'est qu'un décor entourant la porte Sud qui mène à la rive gauche du Cher.

La série de médaillons représentant des personnages célèbres sur les murs fut posée au XVIIIe siècle.

Chambre de François Ier

Cette chambre contient la plus belle cheminée du château (refaite au XIXe siècle, ses trois niches à "baldaquins" étaient ornées de statues); sur son manteau court la devise de Thomas Bohier, faisant écho à ses armes représentées sur la porte. Le mobilier se compose de trois crédences françaises du XVe siècle et d'un cabinet italien du XVIe siècle, incrusté de nacre et d'ivoire gravée à la plume, offert à François II et Marie Stuart pour leur mariage.

Sur les murs sont exposés un portrait de Diane de Poitiers en Diane chasseresse par Le Primatice, qui l'a réalisé ici en 1556, des toiles de Mirevelt, Ravenstein, un Autoportrait de Van Dyck, un portrait de Gabrielle d'Estrées en Diane Chasseresse par Ambroise Dubois, Archimède par Zurbaran, Deux évêques de l'école allemande du XVIIe siècle, ainsi que Les Trois Grâces par Carle van Loo représentant les soeurs de Mailly-Nesles, qui furent parmi les maîtresses de Louis XV.

Salon Louis XIV

Ce salon, tendu de rouge, évoque le souvenir du séjour que fit Louis XIV à Chenonceau le 14 juillet 1650, au cours duquel il offrit à son oncle le duc de Vendôme son portrait d'apparat par Rigaud, dont le grand cadre en bois sculpté et doré par Lepautre est composé seulement de quatre énormes pièces de bois, ainsi que le mobilier recouvert de tapisserie d'Aubusson, et une console de style Boulle.

La cheminée de style Renaissance est ornée de la Salamandre et de l'Hermine, en référence au roi François Ier et à Claude de France. La corniche entourant le plafond à solives apparentes porte les initiales de Bohier.

Au-dessus de la console, L'Enfant Jésus et saint Jean-Baptiste par Rubens, acheté en 1889 à la vente de la collection de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon Ier qui le fit roi d'Espagne. Le salon possède également une collection de portraits des XVIIe et XVIIIe siècles français, ceux de Louis XV par Van Loo, d'une princesse de Rohan, de madame Dupin par Nattier, de Chamillard, ministre de Louis XIV, un portrait d'homme par Netscher, le portrait de Philippe V d'Espagne par Ranc et celui de Samuel Bernard par Mignard.

L'escalier

Une porte en chêne du XVIe siècle donne l'accès à l'escalier. Il s'agit d'un des premiers escaliers droits, (rampe sur rampe) construit en France sur le modèle italien. Il est couvert d'une voûte rampante à nervures se coupant à angles droits. Les caissons sont ornés de figures humaines, de fruits et de fleurs (certains motifs ont été martelés à la Révolution).

Les vantaux sculptés représentent l'Ancienne Loi sous la forme d'une femme aux yeux bandés munie d'un livre et d'un bâton de pèlerin, et la Loi Nouvelle, au visage découvert et tenant une palme et un calice. L'escalier est coupé d'un palier formant deux "loggias" à balustrades donnant une vue sur le Cher. Au-dessus de l'une d'entre elle, un médaillon ancien représentant un buste de femme aux cheveux épars, souvent symbole de la folie.

Cuisines du sous-sol

Les cuisines sont installées au sous-sol auquel on accède par un escalier situé entre la galerie et la chambre de François Ier. Elles ont été aménagées dans les piles assises du moulin ayant précédé le château qui forme un énorme soubassement. Elles sont composées de plusieurs salles, dont l'office, salle basse aux deux voûtes en croisées d'ogives comportant une cheminée qui est la plus grande du château. À côté se trouve le four à pain. L'office dessert la salle à manger du personnel du château, la boucherie dans laquelle sont exposés les crochets pour suspendre le gibier et les billots pour les dépecer, ainsi que le garde-manger. Un pont se tient entre l'office et la cuisine à proprement parler. Le mobilier du XVIe siècle a été remplacé pendant la première guerre mondiale en un équipement plus moderne, pour soutenir les besoins de l'hôpital.

Un quai de débarquement permettait d'amener directement des marchandises dans la cuisine. Il est appelé selon la légende, le "Bain de Diane".

Premier étage

Vestibule de Catherine Briçonnet

Le vestibule du premier étage est pavé de petits carreaux de terre cuite marqués d'une fleur de lys traversée par une dague. Le plafond est à solives apparentes. Au-dessus des portes est disposée une série de médaillons en marbre rapportés d'Italie par Catherine de Médicis, représentant les empereurs romains Galba, Claude, Germanicus, Vitellius et Néron. La suite de six tapisseries d'Audenarde du XVIIe siècle représentent des scènes de chasses et de pique-nique d'après des cartons de Van der Meulen.

Chambre de Gabrielle d'Estrées

Le plafond à solives apparentes, le sol, la cheminée et le mobilier sont Renaissance. On voit près du lit à baldaquin une tapisserie des Flandres du XVIe siècle.

Les autres murs sont ornés de la tenture dite des mois Lucas dont Juin, le signe du Cancer - La tonte des moutons, Juillet, le signe du lion - La chasse au faucon, et Août, le signe de la Vierge - La paie des moissonneurs; les cartons de ces tapisseries sont de Lucas de Leyde ou Lucas van Nevele.

Au-dessus du cabinet est exposée une toile de l'école florentine du XVIIe siècle représentant sainte Cécile, patronne des musiciens, et au-dessus de la porte, l'Enfant à l'Agneau de Francisco Ribalta.

Chambre des Cinq Reines

Cette chambre rend hommage aux deux filles et aux trois belles-filles de Catherine de Médicis : la reine Margot, Élisabeth de France, Marie Stuart, Élisabeth d'Autriche, et Louise de Lorraine. Le plafond à caissons du XVIe siècle arbore en effet les armoiries des cinq reines.

Sur les murs, on peut voir une suite de tapisseries des Flandres du XVIe siècle représentant le siège de Troie et l'enlèvement d'Hélène, les jeux du cirque dans le Colisée, et le couronnement du roi David. Une autre tapisserie évoque un épisode de la vie de Samson. Le mobilier se compose d'un lit à baldaquin, de deux crédences gothiques surmontées de deux têtes de femmes en bois polychrome et d'un coffre de voyage recouvert de cuir clouté.

Aux murs sont exposés L'Adoration des Mages, étude pour le tableau de Rubens (musée du Prado), un portrait de la duchesse d'Olonne de Mignard, ainsi qu’Apollon chez Admète l'argonaute, dû à l'école italienne du XVIIe siècle.

Chambre de Catherine de Médicis

La chambre de Catherine de Médicis est meublée d'un ensemble du XVIe siècle ainsi que de tapisseries des Flandres du XVIe siècle retraçant la vie de Samson, remarquables par leurs bordures peuplées d'animaux symbolisant des proverbes et des fables comme L'Écrevisse et l'huître, ou l'Habileté est supérieure à la Ruse. La cheminée et le sol de tomettes sont d'époque Renaissance.

Dominant la pièce, une peinture sur bois, L'Éducation de l'Amour par Le Corrège.

Cabinet des Estampes

Ces petits appartements, ornés d'une cheminée de la fin du XVIIIe siècle dans la première pièce, d'une autre du XVIe siècle dans la seconde, présentent une collection de dessins, de gravures, et d'estampes représentant le château datant de 1560 pour le plus ancien, du XIXe siècle pour les plus récents.

Chambre de César de Vendôme

Le plafond à solives apparentes est soutenu par une corniche décorée de canons. La cheminée Renaissance fut peinte au XIXe siècle aux armes de Thomas Bohier. La fenêtre ouvrant à l'Ouest est encadrée par deux grandes cariatides de bois du XVIIe siècle. Les murs sont tendus d'une suite de trois tapisseries de Bruxelles du XVIIe siècle illustrant le mythe antique de Déméter et Perséphone : Le voyage de Déméter, Perséphone aux Enfers, Déméter donne les fruits aux humains, et Perséphone revenant passer six mois par an sur la Terre.

On voit à gauche de la fenêtre, en face du lit à baldaquin du XVIe siècle, un portrait de Saint-Joseph par Murillo.

Deuxième étage

Vestibule du deuxième étage

On peut voir dans ce vestibule les traces de la restauration menée au XIXe siècle par Roguet, disciple de Viollet-le-Duc. Sur le mur, une tapisserie de Neuilly du XIXe siècle symbolisant le Cher, sur laquelle figure une gondole vénitienne, en référence à la gondole que fit transporter jusqu'à Chenonceau, Marguerite Pelouze pour y organiser la fête qu'elle offrit à Jules Grévy en 1886, évoquée par Paul Morand. Les deux crédences et le pavage au sol sont d'époque Renaissance.

Chambre de Louise de Lorraine

La chambre de Louise de Lorraine, reflète le deuil de la femme d'Henri III. On y remarque la couleur noire dominante des lambris, les peintures macabres, le prie-Dieu tourné vers la fenêtre et les décorations religieuses évoquant le deuil. Louise est alors entourée de religieuses qui vivent à Chenonceau comme dans un couvent. Toujours vêtue de blanc, comme le veut la tradition pour une veuve de roi de France, elle sera surnommée "la Reine Blanche".

Sa chambre a pu être reconstituée à partir du plafond d'origine orné de larmes d'argent, de cordelières de veuves, de couronnes d'épines et de la lettre λ, lambda, initiale de Louise de Lorraine, entrelacée du H de Henri III. L'atmosphère pieuse de la pièce est soulignée par le Christ à la couronne d'épines et d'une scène religieuse peinte sur bois du XVIe siècle qui orne la cheminée.