Énergie nucléaire - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Industrie du nucléaire

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la production d'armes atomiques était la principale raison d'être de l'industrie nucléaire. Depuis les années 1970, cette industrie travaille aussi pour la production d'énergie..

En comparaison à d'autres sources d'énergie, l'énergie nucléaire nécessite des investissements initiaux très importants, mais bénéficie d'un coût d'exploitation plus faible par kilowatt produit, conduisant à un faible taux de rentabilité interne : l'investissement dans le nucléaire ne se conçoit que dans le cadre d'une politique à très long terme. Cette exploitation se poursuit sur des durées qui se chiffrent en dizaines d'années. Le coût de l'énergie nucléaire dépend fortement de la durée sur laquelle l'investissement initial est amorti, et la prolongation éventuelle de leur exploitation constitue un enjeu économique très important.

Le coût du combustible nucléaire est principalement dû à l'enrichissement de l'uranium et à la fabrication des éléments combustibles, qui nécessitent une technologie relativement complexe. La part du minerai d'uranium dans le coût de l'énergie est faible comparée à celles des énergies fossiles : l'énergie nucléaire est par elle-même la source d'une activité industrielle spécialisée. Pour les pays qui maîtrisent l'ensemble du cycle du combustible nucléaire, l'énergie nucléaire permet une indépendance énergétique nationale.

La production d'énergie nucléaire est une activité de haute technologie, et qui demande un contrôle rigoureux et permanent. Ce contrôle est aussi bien le fait des autorités de sûreté nationales (Autorité de sûreté nucléaire pour la France) qu'internationales (comme l'AIEA, ou Euratom en Europe).

Applications

Réactions nucléaires contrôlées

Les applications de l’énergie nucléaire concernent, pour l’essentiel, deux domaines :

- la production d’électricité dans des centrales nucléaires ;

- la propulsion navale (principalement pour les flottes militaires, dans les sous-marins et les porte-avions).

Une autre application est la production d’isotopes radioactifs utilisés dans l’industrie (radiographie de soudure par exemple) et en médecine (médecine nucléaire et radiothérapie)

D’autres utilisations ont été imaginées, voire expérimentées, comme la production de chaleur pour alimenter un réseau de chauffage, le dessalement de l’eau de mer ou la production d’hydrogène.

Ces applications utilisent des non sences réacteurs nucléaires (appelés aussi piles atomiques, lorsqu’il s’agit de faible puissance, d’usage expérimental et de production de radioisotopes).

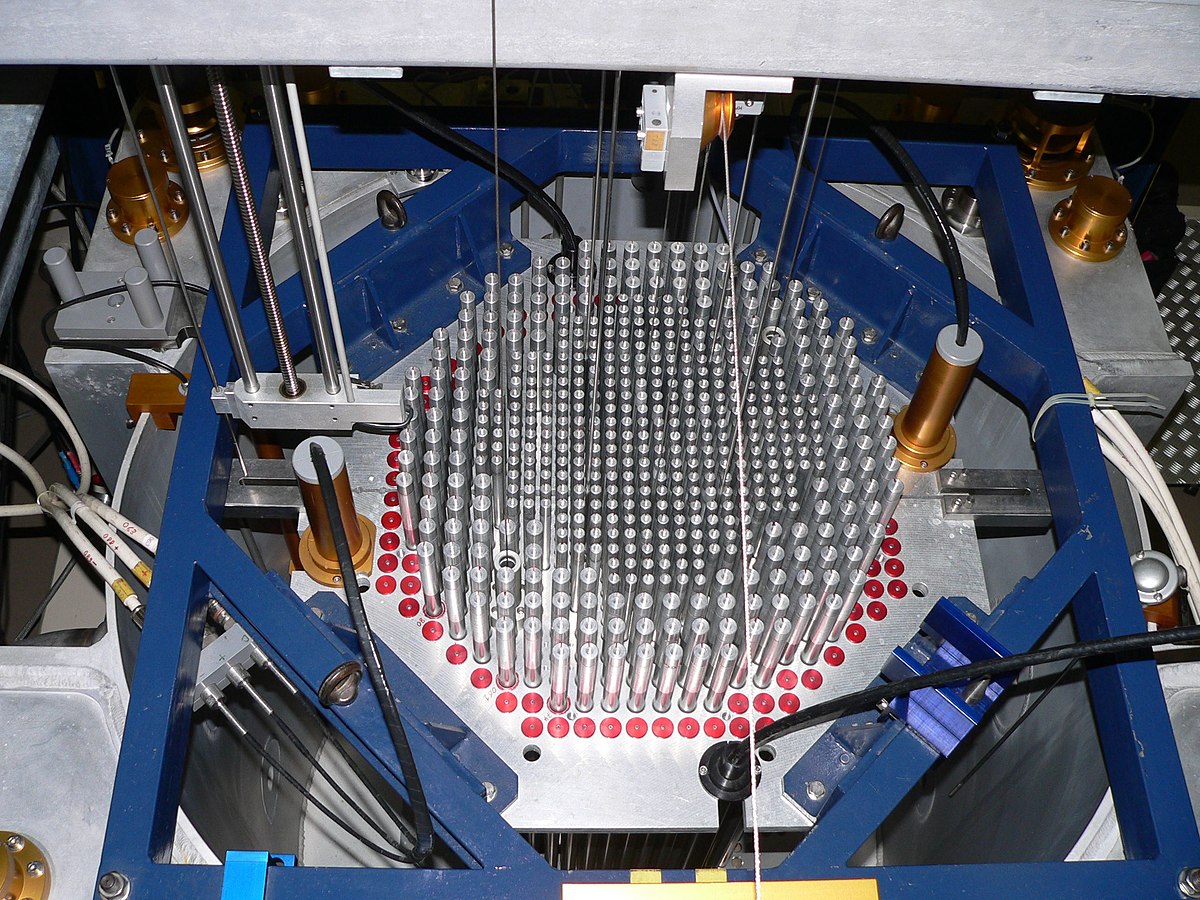

Les réactions de fission nucléaires y sont amorcées, modérées et contrôlées dans le cœur : assemblage de combustible et de barres de contrôle traversé par un fluide caloporteur qui en extrait la chaleur. Cette chaleur est ensuite convertie en énergie électrique (ou en énergie motrice en propulsion navale) par l’intermédiaire de turbines (vapo-alternateurs).

Centrales nucléaires

Le premier parc national de centrales nucléaires est celui des États-Unis (104 réacteurs nucléaires pour une puissance de 99 GW), puis de la France (59 réacteurs nucléaires pour une puissance de 63 GW). En proportion, la Lituanie est le second pays le plus dépendant de l’énergie nucléaire, avec 69,6 % de son électricité produite à partir du nucléaire selon l’AIEA, la France venant en première position avec 78 % de son électricité produite à partir du nucléaire. La production d’énergie nucléaire en Chine est en progression rapide à partir du milieu des années 2000. En 2004, elle est de 50 TWh.

| Pays | Production (TWh) | Puissance installée (GW) | Part de l'électricité nucléaire dans la production d'électricité totale (%) |

|---|---|---|---|

| États-Unis | 798.7 | 101.163 | 20.2 |

| France | 391.7 | 63.236 | 75.2 |

| Japon | 263.1 | 47.348 | 28.9 |

| Russie | 152.8 | 23.084 | 17.8 |

| Allemagne | 127.7 | 20.339 | 26.1 |

| Corée du Sud | 141.1 | 17.716 | 34.8 |

| Ukraine | 77.9 | 13.168 | 48.6 |

| Canada | 85.3 | 12.679 | 14.8 |

| Royaume-Uni | 62.9 | 11.035 | 17.9 |

| Suède | 50.0 | 9.399 | 34.7 |

| Chine | 70.1 | 8.587 | 1.9 |

| Espagne | 50.6 | 7.448 | 17.5 |

| Belgique | 45 | 5.943 | 51.7 |

| Total mondial | 2560 | 374,690 | 14 |

Les bâtiments à propulsion nucléaire utilisent un ou plusieurs réacteurs nucléaires. La chaleur produite est transmise à un fluide caloporteur utilisé pour générer de la vapeur d’eau actionnant :

- des turbines couplées aux hélices de propulsion (propulsion à vapeur) ;

- des turbines couplées à des alternateurs alimentant en énergie électrique tout le bâtiment, et éventuellement des moteurs électriques de propulsion (propulsion électrique).

Environ 400 navires à propulsion nucléaire existent dans le monde, très majoritairement militaires, surtout des sous-marins, mais aussi des porte-avions et des croiseurs, et quelques navires civils (brise-glaces). Des cargos nucléaires ont également été expérimentés dans les années 1960 et 1970 (l’américain NS Savannah, l’allemand Otto Hahn et le japonais Mutsu), mais leur exploitation ne s’est pas avérée rentable et ces expériences ont été abandonnées.

Les coûts d’investissement et d’exploitation de la propulsion nucléaire sont importants, ce qui ne la rend pas intéressante pour une utilisation civile. Elle n'est véritablement intéressante que pour un usage militaire, et particulièrement pour les sous-marins. Cette énergie apporte :

- une très grande autonomie permettant d’éviter en opérations la contrainte du ravitaillement en combustible (retour à un port ou ravitaillement à la mer). Sur les porte-avions, l’espace libéré par l’absence de soute à combustible, permet de consacrer plus de volume au stockage du carburant et des munitions des aéronefs ;

- une propulsion totalement indépendante de l’atmosphère ;

- alors que les sous-marins classiques sont contraints de remonter en surface (ou à l’immersion périscopique en utilisant un schnorchel) pour alimenter les moteurs Diesel en air (oxygène) et ainsi recharger leurs batteries électriques, après quelques dizaines d’heures de plongée aux moteurs électriques (quelques jours pour ceux dotés de propulsion AIP), les rendant ainsi détectables et vulnérables, les sous-marins à propulsion nucléaire peuvent rester plusieurs mois en plongée, préservant ainsi leur discrétion,

- ils peuvent également soutenir dans la durée des vitesses importantes en plongée qu’un sous-marin classique ne pourrait maintenir plus de quelques dizaines de minutes sans entièrement décharger ses batteries.

La propulsion nucléaire apporte donc aux sous-marins un avantage déterminant, au point que l’on peut qualifier les sous-marins classiques de simples submersibles.

Propulsion spatiale

Certains engins spatiaux comme Voyager ont déjà emporté des générateurs nucléaires pour alimenter leur système électronique. En revanche, la propulsion nucléaire, au cas où elle serait possible, n’est encore qu’envisagée. Elle aurait l’avantage de produire une poussée, certes faible, mais constante pendant tout le trajet, alors que les engins spatiaux actuels - sauf ceux utilisant l’énergie solaire et les moteurs ioniques - ne peuvent produire qu’une seule poussée initiale, ou quelques ajustements de trajectoire, à cause de la faible contenance de leurs réservoirs. C’est pourquoi on les nomme balistiques, et c’est aussi pour cela qu’il leur faut atteindre la vitesse de libération dès le départ. Sur de longs trajets, interplanétaires par exemple, cette accélération continue pourrait être globalement plus efficace que l’accélération initiale utilisée actuellement.

Réactions nucléaires explosives

La puissance de l'énergie nucléaire est dans ce cas utilisée dans le cadre de bombes. Les puissances des bombes nucléaires vont du kilotonne à la mégatonne d’équivalent TNT. L’énergie d’une explosion nucléaire est répartie essentiellement dans l’effet de souffle (onde de choc), l’effet thermique, l’effet d’impulsion électromagnétique et les radiations.

Types d’armes

Les armes nucléaires sont de deux types :

- les armes à fission ou « bombes A » : elles utilisent de l’uranium enrichi ou du plutonium, mis en condition critique par implosion sous l'effet d’un explosif classique ;

- les armes à fusion ou bombes thermonucléaires ou « bombes H ». Les conditions de température et de pression nécessaires à la réaction de fusion d’isotopes d’hydrogène (deutérium et tritium) est obtenue par l’explosion d’une « amorce » constituée par une bombe à fission au plutonium.

La bombe à neutrons est une variante de bombe thermonucléaire conçue pour maximiser la part de l’énergie émise sous forme de neutrons ; elle est supposée détruire les plus grandes formes de vie dans le voisinage de la cible, tout en provoquant un minimum de dégâts matériels.

Histoire

La première utilisation militaire d’une arme nucléaire (« bombe A ») a été en 1945, le largage de deux bombes sur les villes japonaises d’Hiroshima et de Nagasaki par l’armée américaine, afin de mettre un terme à la Seconde Guerre mondiale. Depuis, ce type d’armement n’a fait l’objet que d’essais expérimentaux (atmosphériques puis souterrains) puis de modélisations informatiques.

La bombe atomique a été à l’origine de la doctrine de dissuasion ou équilibre de la terreur qui a été développée durant la Guerre froide.

Doctrine d’emploi

Dans la doctrine d’emploi de la plupart des puissances nucléaires, on distingue :

- l’arme nucléaire stratégique, instrument de la doctrine de dissuasion nucléaire ou de « non-emploi », destinée à prévenir un conflit ;

- de l’arme nucléaire tactique, ou de bataille, susceptible d’être employée sur des objectifs militaires au cours d’un conflit. La précision des vecteurs aidant, ce type d’arme a conduit à la miniaturisation et aux faibles puissances (mini-nuke dans le jargon journalistique américain).

La doctrine française n’a jamais considéré l’emploi d’armes nucléaires à des fins tactiques. Des armes de relative faible puissance (missiles Pluton puis Hadès, aujourd’hui retirés, missiles de croisière ASMP) sont définies comme pré-stratégiques ; dans cette conception, ces armes ne servent qu’accessoirement à un but militaire sur le terrain, leur principal effet étant celui d’un "ultime avertissement", de nature politique, pour prévenir les dirigeants ennemis que les intérêts vitaux de la France sont désormais en jeu, et que le prochain échelon des représailles sera thermo-nucléaire.

Emploi civil

Le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires prévoyait initialement que « les avantages des applications pacifiques de la technologie nucléaire, y compris tous les sous-produits technologiques que les États dotés d’armes nucléaires pourraient obtenir par la mise au point de dispositifs nucléaires explosifs, devraient être accessibles, à des fins pacifiques, à toutes les Parties au Traité, qu’il s’agisse d’États dotés ou non dotés d’armes nucléaires, » autorisant en droit des emplois civils de dispositifs nucléaires explosifs.

De tels explosifs nucléaires ont été envisagés pour réaliser rapidement des excavations importantes, comme le doublement du canal de Panama. Plus d'une centaine d'essais de ce type ont été réalisés en union soviétique.

Ce procédé n'est plus envisagé depuis qu'il a été constaté qu'il conduit à des contaminations radioactives importantes, tant de l'excavation elle-même que du voisinage suite aux retombées radioactives qui en découlent.