Jean Houzeau de Lehaie - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Jean Houzeau a ouvert la voie d’une nouvelle approche botanique des bambous

Pour bien comprendre cette contribution, il est utile de situer ses travaux dans l’évolution de la connaissance botanique des bambous, la plupart de ses études étant publiées entre 1906 et 1922. Avant cette période les travaux les plus importants au cours du XIXième ont été conduits par F. J. Ruprecht, W. Munro, A. et C. Rivière, Mitford, E. Satow, D. Brandis et J. S. Gamble cf. tableau dans la section .. ci-dessus.

Pour illustrer la densité de ses recherches, deux recherches parmi l’ensemble de ses travaux scientifiques ont été choisies. Une première recherche concerne la possible variabilité des rhizomes, chez une même espèce de bambou, selon notre auteur, le deuxième a trait à la mise au point d’une systématique des bambous rustiques en 1910 qui couronne son œuvre.

Découverte de la variabilité de organes végétatifs des bambous

En 1906, Jean Houzeau a émis une hypothèse hardie relative au processus végétatif souterrain des bambous. Celle-ci a retenu l’attention du botaniste F. A. McClure dès 1925. Alors que A. et C. Rivière ont décrit deux principaux types de bambous selon leur développement souterrain – à savoir les bambous à végétation automnale et à touffe cespiteuse (bambous pachymorphes) et les bambous à végétation vernale et à touffe généralement traçante (bambous leptomorphes), Jean Houzeau avec une vingtaine d’années d’observation attentive de ses végétaux préférés, tout en gardant les deux groupes proposés par Rivière père et fils, a fait un certain nombre de constats qui conduiront à bousculer leur dichotomie. Les rhizomes des bambous cespiteux < sont dénommés par Jean Houzeau caulo-bulbe qu’il illustre de sa main adroite en prenant l’exemple du Bambusa Thouarsii (Bambusa vulgaris). Les rhizomes du deuxième groupe sont de « longs rhizomes grêles à développement souterrain indéfini » qu’il illustre également avec un rhizome du genre Phyllostachys. Jean a constaté que si le début du développement d’un bambou est le même pour toutes les espèces, en revanche, ultérieurement croissance peut alterner avec périodes de rétrogradation qui ne sont pas les mêmes pour les espèces traçantes que pour les espèces cespiteuses.

Dessins réalisés par Jean Houzeau de Lehaie publiés dans Le bulletin périodique

Or « des individus transplantés, qui ont complètement rétrogradés à l’état cespiteux fleurissent sur tous les chaumes en même temps que la plante mère restée traçante. Bien plus, un individu chétif, anémié, appartenant à une espèce susceptible de tracer, peut fructifier sans avoir atteint le stade traçant ». Notre auteur en conclut : « La différence entre les bambous cespiteux et les bambous traçants n’est donc ni générique, ni spécifique, elle est uniquement d’ordre physiologique » (ou biologique dira-t-il ultérieurement à propos du processus végétatif aérien). Floyd Alonzo McClure, nous laisse entendre que cette assertion peut se vérifier notamment avec le Chusquea Fendleri car celui-ci peut avoir deux types de rhizomes. L’observation de Jean Houzeau portait sur un nombre limité de variétés de bambous et il n’est pas possible de considérer son affirmation comme vraie, mais il est préférable de la considérer comme une hypothèse très stimulante pour les botanistes et qui ouvre la voie à la reconnaissance d’une pluralité de types de rhizomes « observables d’une espèce à l’autre et parfois même sur une même espèce » et qui prennent effectivement en compte la croissance du bambou, sa morphologie et effectivement son caractère spatial (rhizomes traçants ou cespiteux). On comprend mieux ainsi de quelle manière les travaux de Jean constituent un jalon appréciable sur les chemins de la connaissance scientifique de la tribu des bambusées.

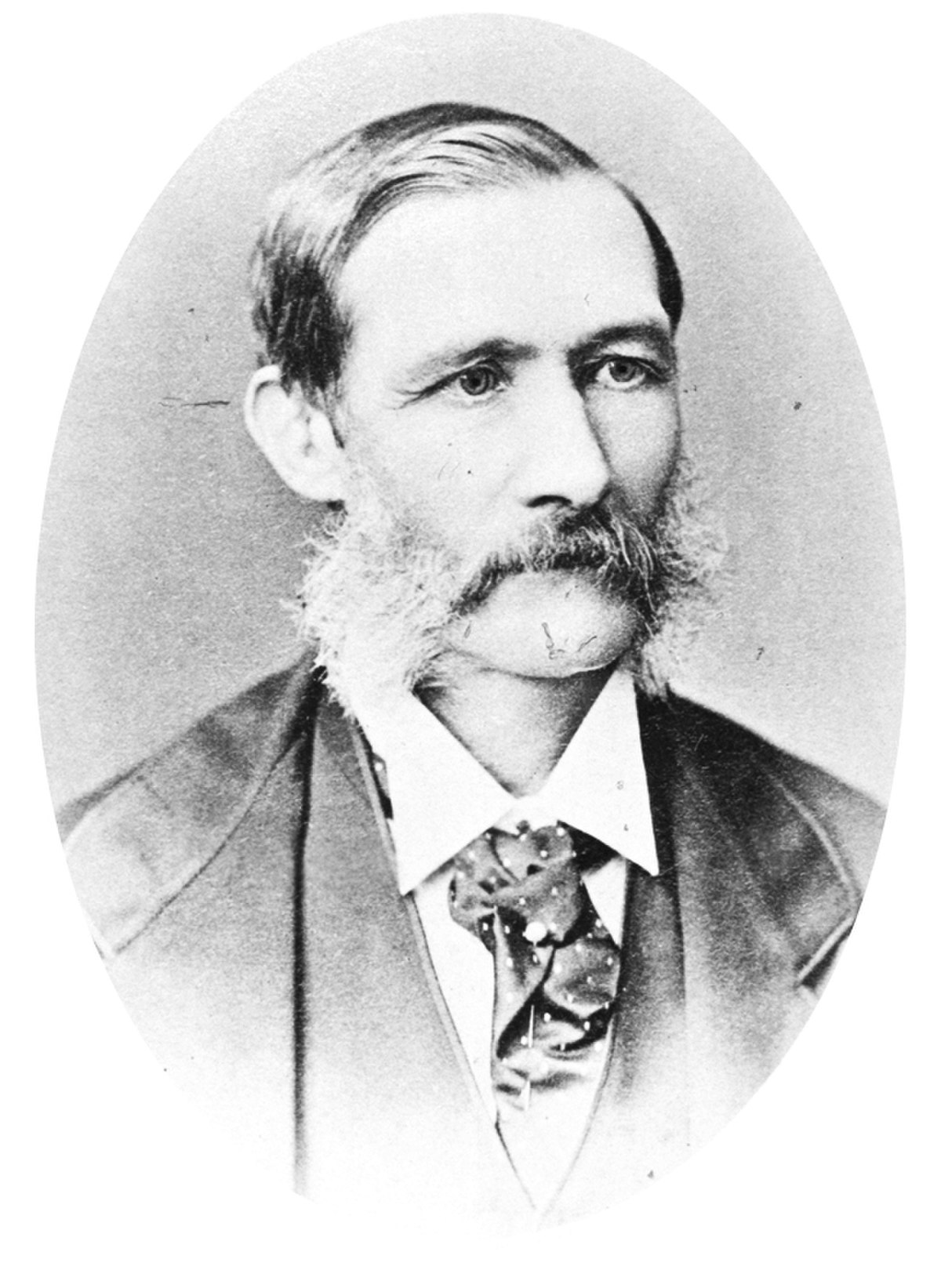

Rencontre avec Sir Dietrich Brandis à Kew Garden en 1906

Dietrich Brandis sa vie à la sylviculture dans de multiples perspectives :- agronomique, écologique, botanique. Après sept ans passés en Birmanie dans la province de Pegu, D. Brandis fut pendant vingt ans le premier inspecteur général des forêts en Inde . Tout en ayant un rôle qui est encore reconnu aujourd’hui dans le domaine de la sylviculture (formation, législation, techniques culturales, techniques d’échantillonnage …), il préparait des ouvrages tels que Forest Flora of Northwest and Central India (La flore sylvicole de l'Inde nord-occidentale et centrale) et Indian Trees (Les arbres indiens).

Après avoir pris sa retraite, à l'âge de 75 ans il entreprit son principal ouvrage de botanique, Indian Trees, qui « décrit minutieusement 4400 espèces ligneuses dont bon nombre pour la première fois ». Il a passé huit années à le rédiger ! La sous-famille des Bambusoidées a été particulièrement appréciée par Jean Houzeau puisque D. Brandis a décrit 122 espèces soit une vingtaine de « nouveautés » par rapport au travail de S. J. Gamble. Le dernier article botanique de Sir Dietrich Brandis publié peu de temps avant sa mort soulignait « l’importance de certains caractères qui peuvent faciliter la détermination des espèces, quand on n’a sous les yeux que des tiges et des feuilles. Ce sont l’aspect des gaines et la nervation des feuilles ».

Fin juillet 1906 Jean Houzeau se rendit une semaine entière à Kew garden pour faire le catalogue des échantillons, avec figures, des 185 fardes de bambous de l’herbier. Dans l’après-midi du troisième jour un « grand vieillard » , s’arrêta devant la table de travail de notre botaniste belge, le salua et se présenta : « Sir Dietrich Brandis, inspecteur général retraité des Forêts de l’Inde » ; Jean tout en se levant eut peine à croire ses propres oreilles. « Vous vous intéressez aux bambous ? », « Oui, Monsieur l’Inspecteur général ». Puis la conversation se poursuivit à voix basse pour ne pas troubler le silence solennel de l’immense salle. Au cours de l’entretien, Jean apprit que Dietrich Brandis est né à Bonn. Il a été anobli par la reine Victoria pour ses 28 ans passés en Inde au service de la couronne anglaise en tant que forestier et botaniste. Il s’est particulièrement intéressés aux bambous en Inde et Birmanie. Il a fait le voyage de Bonn à Kew pour corriger les épreuves de son dernier ouvrage, Indian trees. « Lorsque les épreuves seront corrigées, je retournerai à Bonn où sont ma femme, mon fils et ma fille. Je vous enverrai, me dit-il un exemplaire d’Indian Trees, dès qu’il sortira de presses. » L’envoi en novembre de la même année de la dédicace à Auguste Houzeau de l’exemplaire promis est le point de départ d’une longue amitié entre les deux familles. Quelques semaines plus tard Jean reçut de Lady Katharina Brandis un faire-part annonçant le décès son mari Sir Dietrich Brandis. Jean se déplaça à Bonn en juillet 2007 pour rendre visite à Lady Katharina et par la même occasion répertorier les fardes de bambous contenues dans l’important herbier Brandis. Jusqu’ à la veille de la guerre, ce sont de nombreuses lettres qui ont été échangées entre Lady Katharina Brandis et Jean Houzeau. Dans un premier temps, les échanges ont porté principalement sur la l’estimation et la négociation difficile de l’herbier Brandis. Puis, grâce aux nombreuses relations conservées avec des anciens collaborateurs indiens de son mari, Katharina a tout pour procurer à Jean Houzeau des graines de bambous tropicaux : notre botaniste en fit des semis puis expédia les plants en Afrique et parfois en Amérique ! Katharina se se lia d’amitié avec Mélanie, la mère de Jean, en venant plusieurs fois à l’Ermitage. À cette époque, Jean Houzeau découvrit les talents exceptionnels de cette aquarelliste… Quelques unes de ses œuvres sont dans les archives de Jean Houzeau de Lehaite : elles représentent notamment des bosquets de bambous à l’Ermitage…

Elle eut l’occasion d’accompagner son mari lors de ses différentes missions forestières et botaniques en Inde. Moins intrépide qu’une Marianne North, leurs chemins se sont toutefois croisés à Derha-dun sans qu’elle ne se rencontrent et pourtant la ressemblance de certains paysages est saisissante !

Cette rencontre avec Sir Dietrich Brandis est une étape majeure dans les travaux scientifiques de Jean sur les bambous.

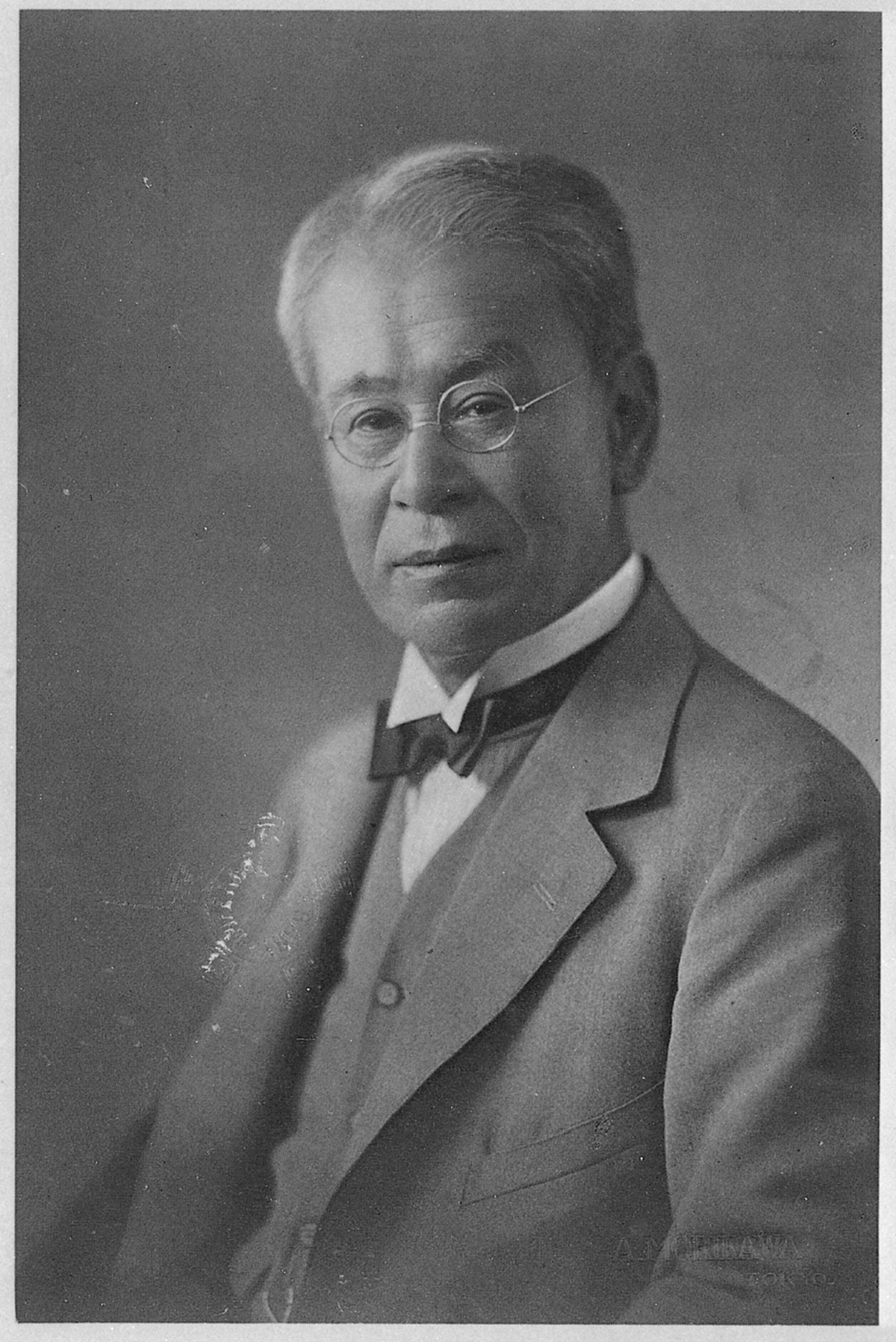

L’influence de l’œuvre de Dietrich Brandis est certes majeure. Mais il ne faut pas omettre pour autant les botanistes japonais spécialisés notamment dans l’étude des bambous : le professeur Makino, enseignant à l’Université de Tokyo, Shibata, Miyoshi et Onuma. J. Houzeau de Lehaie est lecteur assidu de la revue Botanical Magazine of Tokio éditée par son homologue Makino. Dès qu’il recevait un numéro il le traduisait intégralement en français dans un de ses cahiers ! Il suivit de très près ses travaux mais aussi les étiquetages des bambous que ce dernier expédiait à Kew. La grande déception de Jean Houzeau fut le silence du professeur Makino : il ne répondit jamais aux questions et demandes venues de Belgique! Et pourtant ces deux scientifiques ont beaucoup de choses en commun : ils sont autodidactes, ils sont passionnés de bambous, ils ont chacun un grand parc expérimental… mais la distance et leur culture respective n'avaient pas favorisé leur rapprochement.

Ses travaux ont porté principalement sur la description minutieuse des Bambous qu'il observa in vivo (principalement les variétés du genre Phyllostachys), des essais de regroupement taxonomique des genres Arundinaria et Phyllostachys, une méthodologie de diagnose de certains bambous, une systématique, la résistance au froid des bambous, la description approfondie des processus végétatifs souterrains et aériens, le phénomène de la floraison des bambous introduits en Europe, jusqu’à des conseils de culture, des études de rentabilité de l’exploitation économique des chaumes notamment pour la pâte à papier, la géographie botanique de bambous vivant en Chine et au Japon…

Jean Houzeau est à l'origine de la systématique des bambous rustiques

Le fait qu’une même espèce de bambou fleurisse et graine à de longs ou de très longs intervalles (qui peuvent atteindre 120 ans), rend, en pratique, la détermination des bambusées difficile à l’époque de Jean Houzeau. Or la systématique en tant que science de la détermination des espèces est basée en priorité sur l’observation des organes floraux. A défaut de floraison, le botaniste n’a pas d’autre choix que de tenir compte dans sa diagnose des caractères spécifiques tirés des organes végétatifs. En ce qui concerne les bambous, il s’agit notamment des chaumes et des feuilles.

Plusieurs botanistes descripteurs avaient déjà senti la nécessité de joindre certains caractères des organes végétatifs à ceux des organes floraux (Ruprecht, Munro, Makino, Shibata) mais de façon supplétive. Rivière, Brandis et Gamble ont montré plus de détermination. Il est intéressant de noter que Jean a poursuivi avec bonheur une des toutes dernières recherches de Sir Brandis. En effet, peu de temps avant sa mort, Sir Dietrich avait dressé, tout en invitant les plus jeunes botanistes à approfondir cette voie, un tableau de détermination des bambusées basé uniquement sur les caractères cellulaires des feuilles.

Notre auteur prit bien le relais et proposa de joindre obligatoirement dans le texte des diagnoses des bambusées des caractères choisis parmi ceux des organes végétatifs et il définit et énuméra les caractères les plus pertinents à rendre la détermination des espèces possible en l’absence de fleurs.

Afin de faire admettre officiellement cette proposition par les botanistes de l’époque, il adhéra comme membre au Congrès international de Botanique qui se tint à Bruxelles en 1910. Puis il fit la demande aux organisateurs d’inscrire à l’ordre du jour d’une séance l’exposé de sa proposition. Ceux-ci refusèrent. Les autodidactes ne seraient-il pas bien perçus dans le cénacle des universitaires ? Cependant l’auteur ne s’était pas arrêté à cette éventualité, il avait déjà fait imprimer un résumé bien illustré de sa proposition. Et Il en déposa, le premier jour du Congrès, un paquet sur la table réservée aux publications et il vit bientôt son étude dans toutes les mains.

Ce fait ne fut pas sans attirer l’attention de plusieurs organisateurs qui en manifestèrent leur déplaisir. On lui lui fit savoir qu’il avait commis une incorrection inadmissible ! Jean rentra le soir à l’Ermitage à la fois dépité et amusé à la fois.

Quelques temps après la clôture du Congrès, l’auteur reçut une invitation à rendre visite à l’un des organisateurs, Emile de Wildeman, qui lui a toujours témoigné de la bienveillance. Celui-ci lui apprit que le comité de publication des Actes du Congrès désirait obtenir un exposé de sa proposition comportant tous les développements qu’il voudrait bien bien lui donner et une iconographie abondante, afin de publier ce travail dans les Actes du Congrès… sans que la question ait été ni développée, ni discutée, ni approuvée en séance ! Jean se fit un malin plaisir à remettre le manuscrit de son mémoire.

La table des matières des Actes reçut une large publicité avant l’impression des volumes, afin d’obtenir de nombreuses souscriptions à leur édition. Jean Houzeau eut la surprise de recevoir des diverses parties du monde des sollicitations de tirés à part… Il en demanda un nombre suffisant pour satisfaire les amateurs et obtint satisfaction.

Dans la suite il apprit ce qui s’était passé. Lorsque le Comité de publication des Actes du Congrès examina les manuscrits, lui dit-on, il constata que la Belgique, où le Congrès s’était tenu, n’était représentée par aucun mémoire substantiel. Très ennuyé par cette situation il finit par se décider à demander son travail, dont le résumé avait attiré vivement l’attention des étrangers dès l’ouverture du Congrès.

Parmi toutes ses travaux, Jean Houzeau de Lehaie considère sa proposition de méthode appliquée à la diagnose et à la description des bambous comme l’œuvre majeure de sa vie.

Le nom de notre botaniste est associé à un certain nombre d’espèces. Dans le genre Arundinaria on peut citer l’A. angustifolia (A. chino A.). Dans le genre Phyllostachys Jean Houzeau de Lehaie a été un des principaux descripteurs de Ph. bambusoides ‘Castilloni-inversa’, Ph. bambusoides ‘Sulphurea’ (Ph. b. f. holochrysa), Ph aurea ‘Flavescens-inversa’, Ph. nigra gr. Henonis ‘Borayana’ (Ph. puberula var. Boryana), Ph nigra gr. Henonis ‘Hanchiku’ (Ph. puberula var. Han-Chiku), Ph. edulis (Ph. pubescens), Ph. e. ‘Heterocycla’.

Il est intéressant à ce propos de s’arrêter quelques instants sur la description qu’il a donnée du Ph. edulis pour deux raisons. La première illustre bien la précision de ses observations et de ses descriptions botaniques. La deuxième constitue un témoignage de sa sensibilité pour les bosquets de bambous.

Le premier article de fond de sa revue est consacré justement au Ph. pubescens Mazel (Ph. edulis). Au moment où son premier numéro sort de l’imprimerie, Jean Houzeau de L. prend connaissance d’une description qu’en donne le professeur Makino, sous le nom de Ph. mitis A. et C. Rivière.

Le Mitis de M. Makino et l'Edulis de M. Houzeau

Notre auteur remarque que le bambou décrit par le prof. Makino est «une plante à tige toujours glabre, presque cylindrique à la base, à mérithalles longs – à gaines glabres, à rameaux creux, à feuilles grandes ». Et de poursuivre, « C'est la plante cultivée partout en Europe sous ce nom, par exemple : à Kew, à Badsford Park chez Mitford, à Prafrance chez Mazel, où Rivière en a contrôlé l’identité (Rivière, Les Bambous, page 240). C'est de Prafrance que nos exemplaires proviennent. » Or Jean Houzeau affirme « la plante décrite par Mr Makino a les tiges pubescentes dans le jeune âge, très coniques à la base, les mérithalles très courts dans cette partie, les gaines densément tomenteuses, les rameaux pleins et les feuilles petites. En Europe elle est restée confinée jusqu’en 1904 chez feu Mazel à Prafrance où elle est arrivée vers 1880, après la visite de feu Rivière. Sa variété heterocycla seule était répandue ailleurs, en Angleterre, Belgique, Allemagne. »

Ainsi il propose la synonymie de la façon suivante :

Phyllostachys mitis A. et C. Rivière ; Bean ; F. Mitford, (non Makino).

Bambusa mitis Hort. ex Carr. (non Poiret)

Phyllostachys pubescens Mazel, H. de L.

Phyllostachys mitis Makino

Bambusa edulis Carr.

Bambusa Mosoo Sieb.

Nom. Jap. Môssô‑chiku ; Môso‑chiku ; Wase‑dake.

Nom. Sin. Kouan‑chiku ; Rito‑chiku ; Biotan‑chiku ; Biodji‑chiku ; Mato‑chiku.

Origine Chine ; introduit au Japon vers 1717.

Jean Houzeau de L en conclut justement que le Môssô‑chiku devrait conserver le nom d'espèce que Carrière lui a donné : edulis et, ayant pris rang dans le genre PhyIlostachys s'appeler Phyllostachys edulis1.

Et la variété à cloisons obliques devra donc prendre nom de : Ph. edulis var. heterocycla Ph. mitis var. heterocycla. Nom. jap kilkko‑chiku ; kimon‑chiku.

Ces précisions apportées, voyons maintenant le témoignage que nous offre Jean Houzeau lorsqu’il tombe sous le charme des bosquets d’edulis créés par Eugène Mazel à Prafrance.

« L'un des massifs les plus impressionnants, composé de l'espèce que nous allons décrire, est d'un puissant effet décoratif. Qu'on se figure des centaines de tiges : ici serrées les unes aux autres, fuyant vers le ciel comme des fusées, là espacées régulièrement ; plus loin par deux, par trois, en petits troupes comme des promeneurs. Toutes sont sveltes et élancées, robustes pourtant ; leurs cimes, à la ramure dorée, au feuillage s'étalant comme les parasols multiples de l'Inde, se balancent doucement au gré du vent. Des glycines, des chèvre-feuille (sic), des clématites les escaladent, passent de cime en cime, retombant en guirlandes de fleurs. Gigantesques plumes d'autruches, ces chaumes dépassant parfois vingt mètres de hauteur, rivalisent avec les plus superbes productions des forêts tropicales. Ils ne craignent pourtant pas les intempéries de nos climats. L'hiver dernier, Prafrance a connu les frimas ordinairement réservés aux pays du Nord. Durant trois jours, du 1er au 3 janvier 1905 le vent a fait rage, puis une neige abondante est tombée, le thermomètre centigrade est descendu à – 14° : il a fallu bien vite secouer tous ces grands chaumes dont les têtes ployées sous le fardeau menaçaient de se briser : mais quand la tourmente fut passée, quand le soleil eut fondu cette neige on put constater avec joie que pas une feuille n'était gelée, que la plante, admirable de résistance au froid, était aussi vigoureuse que si l’hiver tiède du Midi n'avait pas été interrompu par le froid et la tempête du Nord. »