Navette spatiale américaine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le réservoir externe

Le réservoir externe (External Tank abrégé en ET) contient l'hydrogène et l'oxygène stockés sous forme liquide utilisés par les moteurs SSME de l'orbiteur. Le réservoir a la forme d'un cylindre long de 46,9 mètres et d'un diamètre de 8,4 mètres qui se termine par une pointe conique pour des raisons aérodynamiques. Il contient 5 430 000 litres (environ 631 t) d’oxygène liquide et 1,465 millions litres (environ 108 t d’hydrogène liquide). Le réservoir, qui est construit par Lockheed dans l'usine de Michoud en Louisiane, est réalisé en alliage lithium-aluminium qui combine résistance et légèreté. Le réservoir d'hydrogène occupe les 2/3 inférieurs du cylindre tandis que le réservoir d'oxygène est situé au sommet. Le réservoir d'oxygène qui pèse 5,4 tonnes à vide comporte des anti-ballotants et des dispositifs anti-tourbillons destinés à limiter les mouvements du liquide et à prévenir l'arrêt des moteurs avant l'épuisement total de l'ergol. Un évent situé au sommet du réservoir permet de libérer l'oxygène gazeux en cas de surpression. Entre les deux réservoirs se trouvent une zone de liaison car les fonds des deux réservoirs qui sont de forme hémisphérique ne sont pas jointifs. Le réservoir d'hydrogène ne comporte que des dispositifs anti-tourbillons car les mouvements de l'hydrogène liquide très peu dense ont peu d'influence sur le comportement de la navette. Il dispose comme le réservoir d'oxygène d'un évent pour réduire si nécessaire la pression engendrée par l'évaporation constante de l'hydrogène.

Le réservoir externe est attaché à la navette par trois points : l'un est situé au sommet du réservoir d'hydrogène, les deux autres sont situés au bas de ce réservoir au même niveau. Les propulseurs d'appoint sont attachés par deux fixations au réservoir externe, l'une située au niveau de la zone de liaison entre les réservoirs, l'autre située sur le réservoir d'hydrogène. Une canalisation de 43 cm de diamètre transporte l'oxygène liquide sous pression avec un débit de 1,3 tonnes par seconde (pour un SSME à 104 % de puissance) et courre à l'extérieur du réservoir d'hydrogène pour alimenter les moteurs de la navette. L'hydrogène est transféré par une canalisation de même diamètre avec un débit de 211 kg par seconde. Le réservoir est recouvert d'une épaisse couche d'isolant qui limite le réchauffement des ergols qui doivent être maintenus à des températures très basses (-253 °C pour l'hydrogène). Le matériau utilisé a été modifié à plusieurs reprises pour réduire la masse du revêtement ou satisfaire des contraintes environnementales. Des problèmes d'adhérence récurrents sont à l'origine du deuxième accident de la navette.

Le réservoir externe a subi depuis la sortie des premiers exemplaires plusieurs modifications : sa masse à vide initiale de 35 tonnes a été abaissée une première fois à 30 tonnes pour la mission STS-6 essentiellement en amincissant la structure. En 1998 l'aluminium-lithium a remplacé l'aluminium ce qui permet d'atteindre une masse à vide 26 tonnes. Avec le plein d'ergols il pèse 760 tonnes.

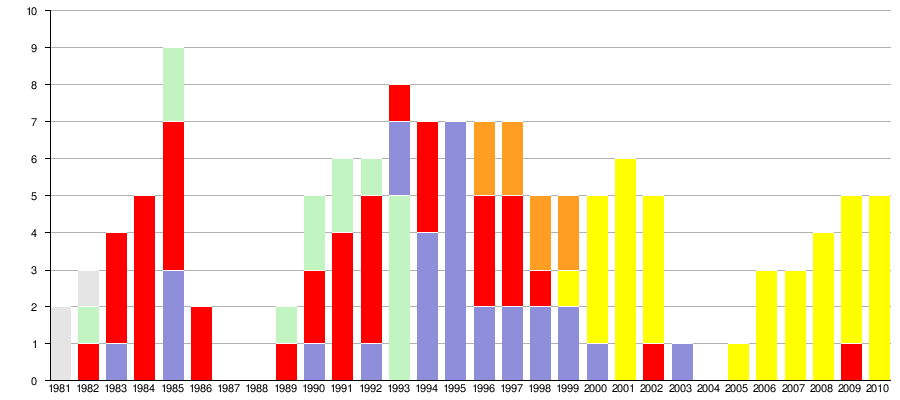

Les différents types de missions de la navette spatiale

La navette spatiale est, par sa conception, un véhicule d'une grande souplesse. C'est le seul qui puisse ramener plusieurs tonnes de matériel sur Terre après un séjour dans l'espace. Sa soute cargo, très vaste, permet de placer en orbite des composants de la station spatiale qu'aucune fusée existante ne peut lancer. Ces caractéristiques uniques ainsi que l'existence de contrats avec d'autres pays partenaires constituent une des raisons de la poursuite du programme de la navette spatiale malgré son coût très élevé. Toutefois le domaine d'intervention de la navette spatiale s'est considérablement réduit, lorsque il est devenu évident que les promesses d'économie ne seraient pas tenues.

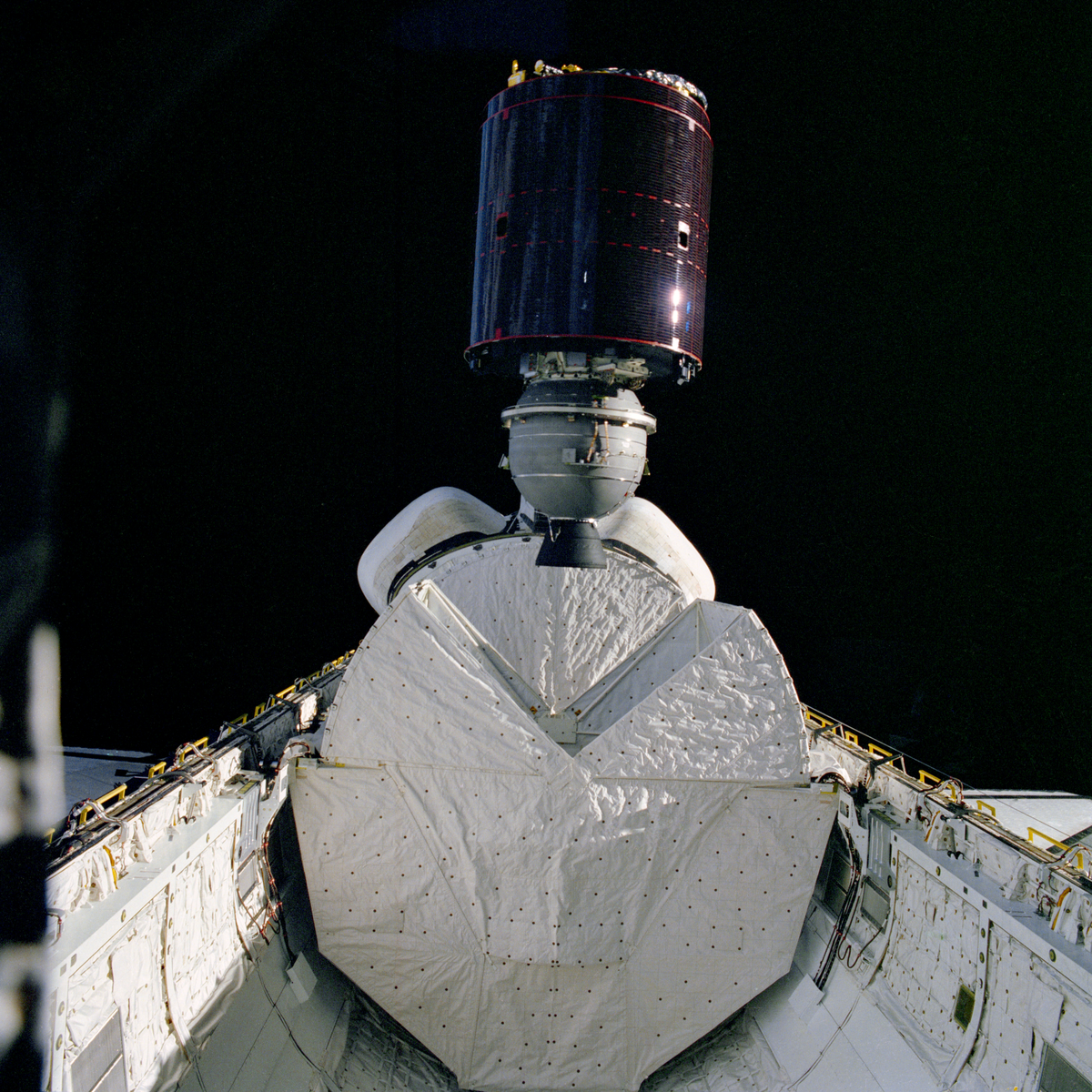

Le lancement de satellites

Au début de la phase opérationnelle du programme de la navette spatiale, la principale mission de celle-ci est de mettre en orbite les satellites. La NASA espère ainsi abaisser les coûts de lancement grâce au caractère réutilisable de la navette. Au cours de la première mission STS-5 qui succède aux vols de qualification, Columbia largue sur l'orbite basse les satellites de télécommunications Anik C-3 et SBS-C qui gagnent ensuite l'orbite géostationnaire grâce à leur propre moteur. Les trois missions suivantes seront également dédiées au lancement de satellites.

La navette spatiale est le seul engin spatial capable de ramener des satellites sur Terre. La première mission de ce type est effectuée au cours de la mission STS-51-A : deux satellites restés en panne en orbite basse alors qu'ils devaient gagner l'orbite géostationnaire, sont capturés puis ramenés sur Terre dans la soute cargo de la navette. La navette peut également réparer un satellite en panne à condition qu'il soit sur une orbite que la navette puisse atteindre. Ainsi au cours de la mission STS-49 l'étage d'apogée du satellite Intelsat IV est remplacé. Le cas le plus connu est celui du télescope spatial Hubble : cinq missions de la navette spatiale ont réalisé des travaux de maintenance permettant à chaque fois de prolonger la durée de vie du satellite. La première mission permet de sauver le télescope spatial incapable de fonctionner à la suite d'une erreur de conception. La dernière mission STS-125 a eu lieu en 2009.

Depuis la catastrophe de Challenger en 1986, la navette ne place plus en orbite les satellites commerciaux. Seuls les satellites militaires, scientifiques ou gouvernementaux sont pris en charge. Le lancement de ces derniers très coûteux a été lui-même confié progressivement à des lanceurs classiques et la dernière mission de la navette à avoir lancé un satellite est le vol STS-93 qui place en orbite le télescope spatial Chandra au cours de l'été 1999.

Le laboratoire spatial

La recherche dans le domaine de la microgravité est un autre thème important des missions de la navette. Celle-ci fournit une plateforme flexible qui permet d'effectuer des expériences de tout type. La soute peut accueillir des expériences exposées dans le vide ou bien un module pressurisé dans lequel l'équipage peut réaliser des travaux de recherche « en bras de chemise ». Le premier laboratoire de ce type est Spacelab, un laboratoire spatial développé par l'Agence spatiale européenne, dont le vol inaugural a eu lieu au cours de la mission STS-9 en novembre 1983. Spacelab a participé à 22 missions de la navette ; la dernière mission est STS-90 en 1998.

Le successeur de Spacelab est Spacehab. Beaucoup plus flexible, ce laboratoire spatial peut également être utilisé pour transporter du fret pour la station spatiale internationale comme ce fut le cas au cours de la mission STS-105. La dernière mission consacrée uniquement à la recherche est la mission STS-107 de la navette Columbia qui explosera au cours de la rentrée atmosphérique. Le dernier vol de Spacehab en tant que module logistique est réalisé dans le cadre la mission STS-118.

Parmi les autres missions scientifiques marquantes figure STS-7 qui emportait dans la soute cargo des plateformes dédiées à la recherche. Celles-ci après avoir été larguées dans l'espace au début du vol furent récupérées par le bras Canadarm en fin de vol. Par la suite plusieurs autres plateformes scientifiques sont placées dans l'espace par la navette pour des durées de plusieurs mois ou plusieurs années avant d'être récupérées par une mission ultérieure pour l'analyse des résultats.

Même les missions de la navette qui ne sont pas dédiées à la recherche emportent des expériences scientifiques. Il y a souvent dans la baie cargo des expériences scientifiques embarquées qui s'exécutent automatiquement. L'équipage réalise également des expériences sur le pont intérmédiaire de la navette au cours du séjour en orbite. C'est le cas en particulier des missions à destination de la station spatiale internationale.

La desserte des stations spatiales

Grâce à sa grande flexibilité la navette est l'instrument idéal pour assembler une station spatiale et la ravitailler. La Station spatiale internationale est ainsi très dépendante des vols de la navette. De nombreux composants de la station sont d'une taille qui ne permet pas leur lancement par d'autres fusées. D'autre part le bras Canadarm de la navette permet d'assembler directement les nouveaux modules à la station. Les modules non russes ne disposent ni d'une propulsion autonome ni de système de contrôle d'orientation et ne peuvent donc s'amarrer eux-mêmes à la station. La navette permet également d'assurer la relève de l'équipage permanent de la station : elle peut théoriquement transporter 5 passagers par vol.

Du fait du rôle critique joué par la navette dans l'assemblage de la station, l'interdiction de vol de la flotte des navettes à la suite de la catastrophe de Columbia en février 2003 a entraîné le report de l'assemblage de la station de plusieurs années. Plusieurs expériences scientifiques qui devaient être installées dans la station ont dû même être annulées.

Dans les années 1990 la navette a affectué plusieurs vols vers la station russe Mir. Entre 1995 et 1998 la navette s'est amarrée à neuf reprises à la station. Il s'agissait à l'époque de la première collaboration entre les deux puissances spatiales depuis le projet Apollo-Soyouz en 1975.