Navette spatiale américaine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

Premières études

Du Silbervogel au X-15

La première évocation d'une fusée ailée capable de quitter la basse atmosphère est le fait de l'ingénieur austro-allemand Eugen Sanger en 1933. Celui-ci développe son concept à la fin de la seconde guerre mondiale et décrit un fusée ailée, le Silbervogel (l'oiseau d'argent), capable d'aller bombarder les États-Unis à l'issue d'un vol suborbital après avoir rebondi plusieurs fois sur les couches atmosphériques denses grâce à un rapport portance/trainée élevé. Après-guerre l'Armée de l'Air américaine fait travailler North American Aviation sur un projet de missile ailé, le Navaho. Celui-ci effectue quelques vols mais est abandonné en 1957 au profit des missiles balistiques (sans aile) Atlas, Titan et Thor qui relèvent être d'une solution technique beaucoup plus efficace.

À l'époque le centre de recherche aéronautique américain, la NACA qui deviendra plus tard la NASA, s'implique fortement dans les recherches sur les avions propulsés par fusée. Le Bell X-1 franchit le mur du son en 1947. En étudiant la conception d'engins beaucoup plus rapides et volant à haute altitude les ingénieurs identifient rapidement les deux principales difficultés auxquelles un tel avion va être confronté : l'instabilité en vol atmosphérique et la dissipation de la chaleur au cours de la rentrée atmosphérique. Ce dernier point les conduit à imaginer différents types de bouclier thermique. La construction de l'avion-fusée X-15 est lancée en 1954 pour permettre de tester ces solutions. L'engin expérimental permet d'atteindre au cours des années 1960 un nouveau record de vitesse (Mach 6,8) et d'altitude (108 km). Le X-15 permet d'expérimenter une grande partie des phases de vol rencontrées par la navette spatiale en particulier la rentrée atmosphérique avec la transition entre utilisation des moteurs-fusée et celles des gouvernes aérodynamiques.

Les corps portants (1957-1970)

Pour réduire les contraintes thermiques et mécaniques subies par un avion volant à très grande vitesse, une des solutions est de supprimer les ailes et de générer la portance à l'aide du corps de l'engin qui est élargi à cet effet. Les avions de ce type, désigné par le terme de corps portant (lifting body), sont étudiés à compter de 1957 par la NASA. Plusieurs démonstrateurs (M1, M2) vont prouver leur capacité à effectuer une rentrée atmosphérique, s'écarter de leur trajectoire grâce à leur portance et à planer ; par la suite d'autres engins (M2, HL-10, X-24) parfois motorisés sont chargés de valider jusqu'en 1970 leur capacité à se poser avec un pilote à bord. Les formes très lourdes du corps portant, qui lui valent le qualificatif de brique ou de baignoire volante, rendent toutefois cet exercice difficile et périlleux pour les pilotes. À la même époque l'Armée de l'Air américaine commande en 1957 un prototype d'avion spatial le Dyna-Soar mono-pilote s'apparentant à un corps portant doté d'embryons d'aile delta. Lancé par une fusée, le Dyna Soar devait être capable de se poser comme un avion. Le projet bien avancé est arrêté pour des raisons budgétaires en 1963 car l'Armée de l'Air n'a pu le justifier par une mission clairement identifiée.

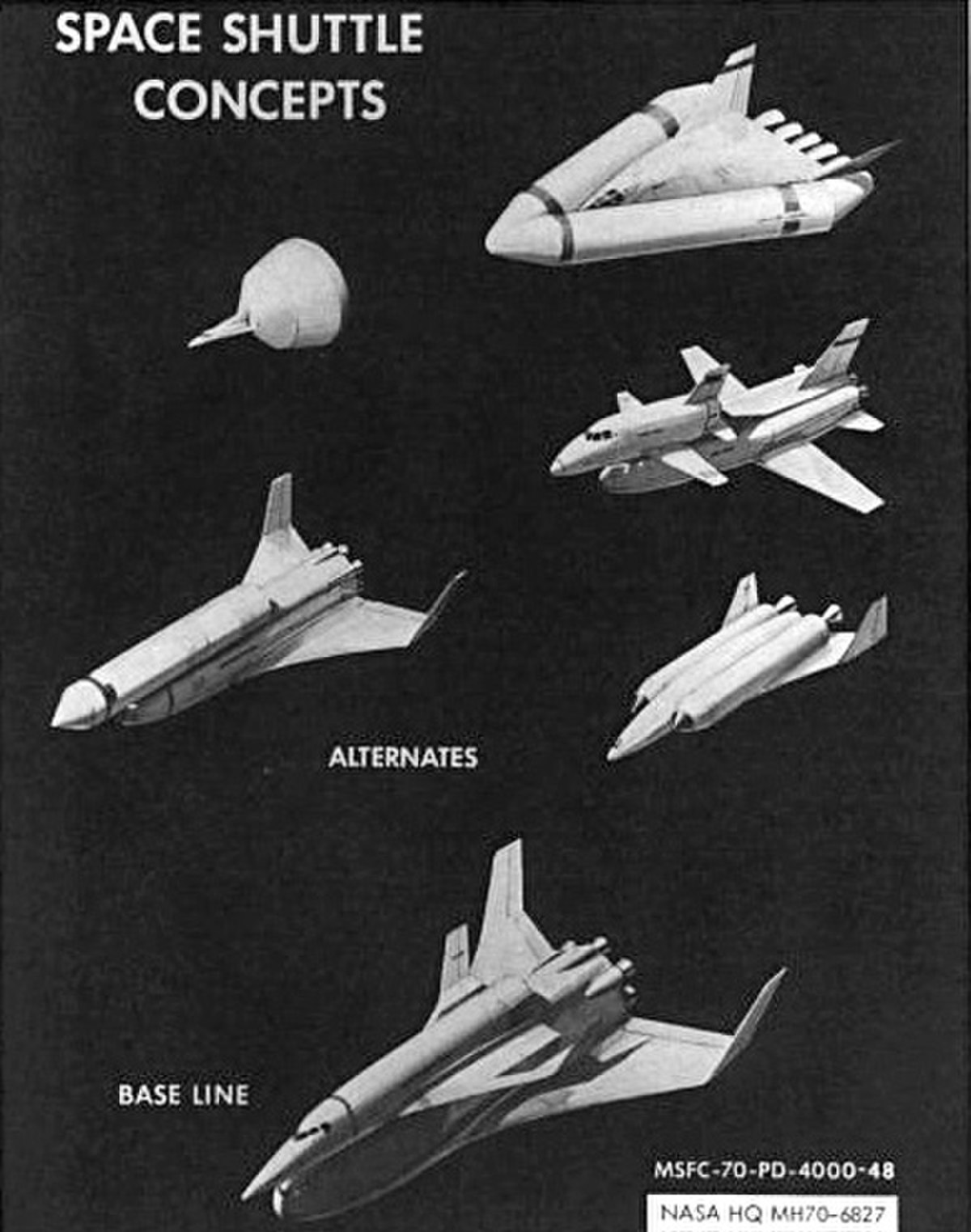

Alors que la NASA réfléchit à la suite à donner au programme Apollo dont la phase de développement est achevée, l'agence spatiale lance le 30 octobre 1968 une consultation exploratoire (phase A) pour le développement d'un système de lancement capable de revenir sur Terre (Integral launch and reentry vehicle ILRV) : celui-ci doit pouvoir placer en orbite basse une charge utile comprise entre 2,3 et 23 tonnes, ramener sur Terre au moins 1 tonne de fret, avoir une capacité de déport latéral de 833 km et la baie cargo doit avoir un volume de 85 m3. En février 1969, sur la base de leurs premiers travaux, quatre sociétés - North American Rockwell, Lockheed, General Dynamics et McDonnell Douglas - sont sélectionnées pour répondre à cette pré-étude. Deux motoristes, Rocketdyne et Pratt & Whitney, sont de leur côté sélectionnés pour concevoir les moteurs de 270 tonnes de poussée (dans le vide) qui doivent être communs aux deux étages de la navette. Ces moteurs ont une poussée modulable entre 73 et 100 % et utilisent une tuyère déployable avec un ratio de détente de 58 à basse altitude et de 120 dans le vide.

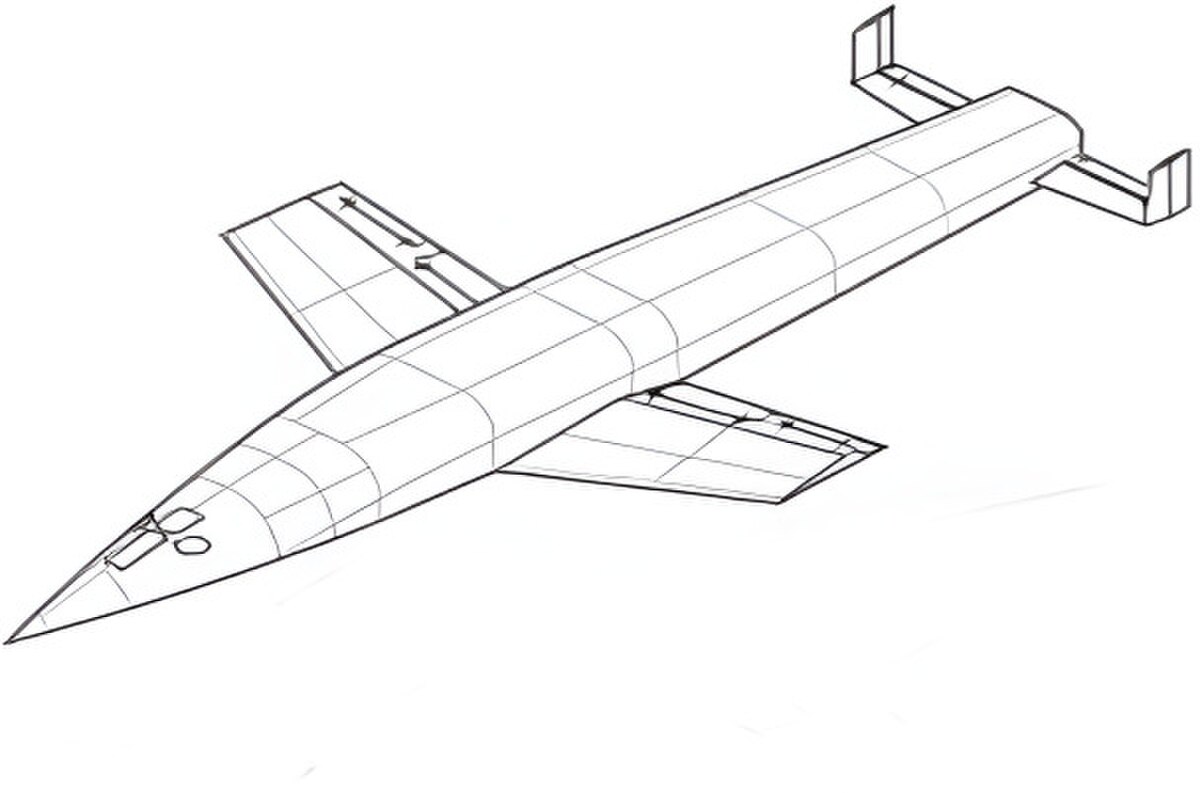

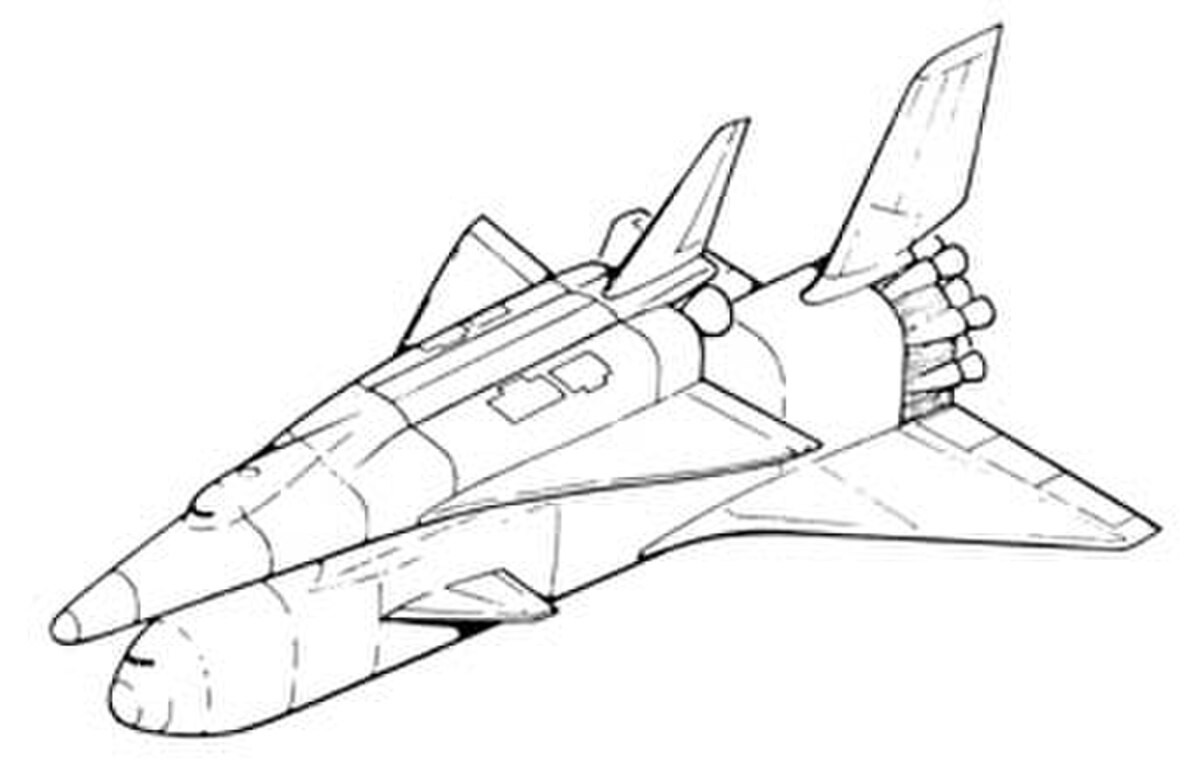

Les différents centres de recherche de la NASA ont des avis divergents sur la manière de concevoir la navette. Maxime Faget, représentant le Centre de vol spatial Marshall est en faveur d'une navette de petite taille dotée d'ailes droites disposant de peu de capacité de déport mais théoriquement plus légère et meilleur planeur aux vitesses subsoniques : c'est le Shuttle DC-3 dont une maquette au 1/10ème sera larguée d'avion en mai 1970 pour valider l'aérodynamisme à basse vitesse. Les centres de Langley et de Dryden appuient la solution du corps portant et plus particulièrement du H-10 qu'elles ont contribué à développer. Une navette de ce type dispose d'une capacité de déport intermédiaire entre l'aile droite et l'aile delta tout en étant théoriquement moins lourde que cette dernière. L'Armée de l'Air et les laboratoires Draper sont en faveur d'une aile delta qui fournit une capacité de déport maximale. Les travaux issus de la phase A achevés en juin 1970 permettent à la NASA d'éliminer le concept du corps portant dont la forme n'est pas compatible avec l'emport des réservoirs et des équipements et le recours à une voilure à géométrie variable également étudiée qui aboutit à une navette trop lourde. Dans les esquisses produites par les quatre sociétés la navette comporte deux composants distincts tous deux réutilisables. Le premier étage piloté revient se poser en utilisant des turboréacteurs classiques. Le deuxième étage continue de se propulser pour se placer en orbite puis effectue une rentrée atmosphérique une fois la mission accomplie avec un angle de cabrage très élevé avant de se poser comme un avion.

Le lancement du projet (1969-1972)

Alors que le programme Apollo est sur le point d'aboutir avec le premier atterrissage sur la Lune, les ingénieurs et beaucoup de décideurs de la NASA sont persuadés que le succès de leur projet phare va convaincre les responsables politiques de pérenniser la part de budget consacrée à l'espace et plus particulièrement au vol habité. Après avoir réalisé en quelques années des progrès qui auraient semblé inespérés en 1960, ils sont persuadés que le vol humain vers Mars et l'installation de colonies sur la Lune sont désormais à portée de l'agence spatiale. Mais les décideurs politiques n'ont plus ni les moyens ni la volonté de financer un programme ambitieux. La navette spatiale, telle qu'elle sera construite, est le résultat d'un compromis entre le désir de la NASA de disposer d'un engin innovant et les ressources limitées que les dirigeants vont accepter de lui accorder.

Quelle suite donner au programme Apollo ? (1969)

Début 1969, la NASA étudie la suite à donner au programme Apollo. Plusieurs propositions sont élaborées en interne dans l'euphorie de la réussite du programme lunaire : station spatiale, base lunaire, expédition vers Mars, navette spatiale. Le comité « Space Task Group » est créé en février 1969 à la demande du président américain Nixon pour élaborer les futurs programmes spatiaux habités de la NASA. A l'issue de ses réflexions le groupe de travail, présidé parle vice-président Spiro Agnew, propose trois scénarios dont le budget annuel s'échelonne entre 5 et 10 milliards de dollars, soit un montant supérieur ou égal au plus haut du programme Apollo. La proposition la moins ambitieuse prévoie le développement simultané d'une navette spatiale et d'une station spatiale. Le président Nixon ne retient aucun des scénarios proposés qu'il juge tous trop coûteux.

La NASA décide alors de concentrer ses demandes budgétaires sur le projet de navette spatiale car la disponibilité de celle-ci est un prérequis pour l'exploitation d'une station spatiale. Les dirigeants de lla NASA estiment également que la navette peut permettre de remplacer les 10 types de lanceur américains existants en comptant ceux mis en œuvre par l'Armée pour placer en orbite ses satellites.

Mais la fin de la guerre froide et l'effondrement du programme spatial soviétique a privé le programme spatial habité américain d'une grande partie de ses justifications. Le président Nixon, qui est confronté à une situation budgétaire très tendue, ne désire pas lancer de projet de prestige de l'envergure du programme Apollo car cette fois aucune retombée politique n'est attendue. Le président place donc le projet de la NASA sous le contrôle du Budget fédéral (BoB qui deviendra l'OMB Office of Management and Budget à partir de 1970) qui va exiger de l'agence spatiale des justifications précises. Une fois la configuration de la navette spatiale figée, l'OMB mène une véritable guerre de tranchée avec la NASA jusqu'au feu vert budgétaire en 1972, exigeant éléments financiers, justifications et comparaison avec des solutions techniques alternatives. James C. Fletcher, directeur de la NASA, dira « qu'il n'en voulait pas au responsable de l'OMB de maintenir le budget au minimum, ce qui était une partie de son travail, mais qu'il lui reprochait d'essayer de concevoir la navette à sa place ».. Pour combattre le scepticisme de l'OMB vis à vis des éléments fournis par la NASA, celle-ci commande en juin 1970 un rapport à une société indépendante, Mathematica. Les conclusions de celle-ci sont très favorables au projet parce qu'elles font l'hypothèse de cadences de lancement de la navette élevées : le coût du kilogramme placé en orbite est ainsi abaissé à un tarif compétitif par rapport à celui d'un tir par un lanceur classique. Le rapport sera utilisé par la NASA notamment pour défendre la rentabilité de son projet auprès du Sénat américain.

La phase B de la conception (1970-1971)

À l'issue de la phase A, la NASA rédige en juin 1970 un nouveau cahier des charges pour une phase de conception plus approfondie dite phase B. Celui-ci spécifie que la navette doit comporter deux étages qui décollent verticalement et atterrissent à l'horizontale. L'engin doit pouvoir placer sur une orbite de 500 km une charge utile de 6,8 tonnes au départ de la base de lancement de Cape Canaveral pour une inclinaison de 55°. La charge utile est portée à 11,5 tonnes quelques mois plus tard pour se rapprocher des demandes de l'Armée qui veut pouvoir placer 30 tonnes en orbite basse. On demande aux compétiteurs de concevoir deux engins différents : l'un avec une capacité de déport de 370 km correspondant aux besoins de la NASA, l'autre avec une capacité de déport de 2 784 km plus proche des attentes de l'Armée de l'Air. La deuxième version devra, d'après les calculs, dissiper 5 à 7 fois plus d'énergie thermique que l'autre version. Les navettes doivent pouvoir effectuer une deuxième tentative d'atterrissage en cas d'approche ratée ce qui impose la présence de turboréacteurs. Elles doivent pouvoir être remises en état en deux semaines entre deux vols et permettre une fréquence comprise entre 25 et 70 vols par an. Chaque navette emporte un équipage de deux astronautes. Deux équipes sont retenues pour la phase B qui est lancée en juillet 1970 : McDonnell Douglas associé à Martin Marietta et North American Rockwell associé à General Dynamics. Une version préliminaire de l'étude est fournie par les compétiteurs début décembre 1970 à la NASA qui effectue ses premières remarques; le dossier final est rendu par les constructeurs en mars 1971. Les orbiteurs des deux propositions ont des caractéristiques très proches car la NASA a fourni un cahier des charges très contraignant. Par contre il y a de grandes divergences dans la conception du premier étage. Un des points communs est le recours à l'aluminium pour la réalisation de la structure car l'Armée de l'Air a exclus le recours au titane, plus performant mais dont l'approvisionnement est jugé trop incertain.

James C. Fletcher prend en avril 1971 la tête de la NASA et décide de promouvoir auprès du Sénat le dossier de la navette, qui est bloqué. Il constate que le seul moyen d'obtenir un accord sur le sujet est d'intégrer dans le cahier des charges de la navette les besoins très spécifiques des militaires afin d'obtenir l'appui de ceux-ci. Des tentatives de coopération internationale sont également lancées avec des succès modestes : l'Europe (surtout l'Allemagne) s'engage à construire le laboratoire spatial Spacelab qui sera embarqué dans la baie cargo de l'orbiteur et le Canada à construire le bras Canadarm utilisé pour manipuler les charges en orbite. En mai 1971 le Bureau du Budget (OMB) annonce que la NASA devra se contenter pour les années à venir d'un budget total annuel de 3,2 milliards de dollars ce qui compte tenu des autres projets spatiaux en cours réduit à 1 milliards de dollars par an l'enveloppe qui peut être consacrée à la navette. Avec cette contrainte financière, la NASA est obligée de renoncer à son projet de navette entièrement réutilisable dont le coût de développement annuel culminerait à 2 milliards de dollars par an. En automne, une configuration dotée d'une aile delta est retenue pour prendre en compte les exigences des militaires.

La NASA avait commandé en décembre 1970 à Boeing et Gruman une étude pour comparer des navettes ayant recours à un réservoir d'hydrogène externe et interne : les conclusions sont très favorables au réservoir externe moins coûteux et plus sûr. Pour tenir compte des nouvelles contraintes financières la NASA décide en juin 1971 d'opter pour un réservoir externe non réutilisable. Elle demande en septembre 1971 aux sociétés à l'origine du rapport ainsi qu'à celles qui avaient participé à la phase B d'étudier une navette incluant cette spécification.

Pour réduire encore les coûts, la NASA lance début novembre 1971 une dernière étude portant cette fois sur le premier étage à laquelle concourent Grumman/Boeing, Lockheed, McDonnell-Douglas/Martin Marrietta, et North American Rockwell. Les industriels doivent étudier trois alternatives : l'utilisation d'un étage de Saturn I-C, le recours à un étage propulsé par un nouveau moteur à ergols liquides ou l'utilisation de propulseurs d'appoint solide. À l'issue de cette étude la NASA choisit d'utiliser des propulseurs d'appoint à propergol solide qui permettent d'économiser 500 millions de dollars sur le coût de développement par rapport à des propulseurs à ergols liquides mais qui augmentent le coût d'exploitation qui est presque le double de la solution alternative : 500 dollars par kilogramme de charge utile contre 275 dollars par kilogramme. Fin 1971 la NASA impose un dernier changement : les moteurs du premier et du deuxième étage devront être allumés au sol.

La décision du lancement (1972)

Le président Richard Nixon ne veut pas être celui qui a arrêté les missions habitées américaines auxquelles se rattachent encore malgré tout une part de prestige. Par ailleurs, si l'opinion publique et la communauté scientifique s'accordent sur la nécessité de réduire le budget spatial consacré aux vols habités, le président n'est pas insensible au lobbying de l'industrie et aux considérations électorales. Le retrait des États-Unis du Vietnam qui entraîne un effondrement des commandes militaires, la basse conjoncture cyclique que traverse l'industrie aéronautique civile et la décrue du programme Apollo se conjuguent pour entraîner une récession comme le secteur aérospatial américain n'en avait jamais connu : la moitié des ingénieurs et des salariés travaillant dans le domaine sont licenciés. Or la Californie qui concentre une grande partie des emplois de l'astronautique avec 370 000 personnes en 1970 est un enjeu important pour les élections à venir.

| Scénario | 1 | 2 | 2A | 3 | 4 |

|---|---|---|---|---|---|

| Diamètre et longueur de la baie cargo | 3,1 x 9,1 m. | 3,7 x 12,2 m. | 4,3 x 13,7 m. | 4,3 x 15,2 m. | 4,6 x 18,3 m. |

| Masse charge utile maximum | 13,6 t. | 13,6 t. | 20,4 t. | 29,5 t. | 29,5 t. |

| Coût de développement (Mds $) | 4,7 | 4,9 | 5 | 5,2 | 5,5 |

| Coût d'une mission (Milns $) | 6,6 | 7 | 7,5 | 7,6 | 7,7 |

| Coût du lancement d'1 kg ($) | 485 | 492 | 368 | 254 | 260 |

La NASA défend son projet de navette spatiale en mettant en avant la réduction du prix du kilogramme placé en orbite par rapport aux lanceurs non réutilisables. Fin 1971, l'agence spatiale transmet à la présidence l'évaluation des coûts de développement et d'exploitation de la navette pour des capacités allant de 14 à 30 tonnes ; la préférence de l'agence va à la version la plus lourde qui est, selon elle, la seule à répondre aux besoins de l'Armée de l'Air et à permettre l'assemblage d'une station spatiale. Finalement le président Nixon donne son feu vert pour la version la plus ambitieuse de la navette le 5 janvier 1972. Mais le développement de celle-ci devra s'inscrire par la suite dans un cadre budgétaire spatial civil en décroissance constante : les sommes allouées à la NASA passent progressivement de 1,7 % du budget total de l'état fédéral en 1970 à 0,7 % en 1986, son point le plus bas. Pour parvenir à financer le développement de la navette la NASA doit renoncer au lancement d'une deuxième station Skylab qui avait été projeté. Les missions habitées américaines sont interrompues jusqu'au premier vol de la navette qui n'interviendra qu'en 1981.

La sélection des constructeurs

Un appel d'offres est lancé en mars 1972 par la NASA pour la conception et la construction de l'orbiteur. Les deux propositions qui arrivent en tête sont, d'une part, celle de North American Rockwell, constructeur du module de commande et de service Apollo implanté en Californie, d'autre part, celle de Grumman constructeur du module lunaire Apollo implanté dans l'État de New York. Pour le comité de sélection de la NASA, la proposition du premier se distingue par son coût plus faible, le poids réduit de l'orbiteur, un bon dispositif de gestion de projet tandis que celle de Grumman est la plus pertinente et détaillée sur le plan technique. North American Rockwell renommé Rockwell en 1973est finalement retenu le 26 juillet 1972 pour un montant de 2,6 milliards de dollars : pour ce prix la société doit construire 2 orbiteurs opérationnels et un modèle de test ainsi que jouer le rôle d'intégrateur pour l'ensemble de la navette. Deux orbiteurs supplémentaires sont commandés par la suite. L'orbiteur retenu peut placer 29,5 tonnes en orbite basse, dispose d'une soute de 18,3x4,57 mètres et peut se poser à 2 350 km de part et d'autre de sa trajectoire orbitale. Il doit être construit à Palmdale en Californie. En 1973 la société Thiokol est retenue pour la construction des propulseurs d'appoint et Martin Marietta pour celle du réservoir externe de la navette qui doit être construit dans l'usine de Michoud détenue par la NASA. Rocketdyne est choisi fin mars 1972 pour la construction des moteurs principaux (SSME) de l'orbiteur.

Développement (1972-1981)

Durant les deux premières années qui suivent la signature du contrat de nombreux changements sont apportés aux caractéristiques de la navette essentiellement pour réduire les coûts de développement. L'aile en double delta est introduite à ce stade car elle améliore les capacités de vol à basse vitesse ; de plus elle permet, par des interventions limitées sur le dessin de sa partie avant, de compenser des problèmes de position de centre de gravité qui pourraient apparaître à un stade avancé du développement. L'une des modifications les plus importantes est l'abandon des turboréacteurs qui devaient propulser l'orbiteur avant l'atterrissage. Pour pouvoir déplacer la navette, désormais non motorisée, entre deux sites, la NASA fait l'acquisition en 1974 d'un Boeing 747 d'occasion qui est aménagé pour pouvoir transporter sur son dos le véhicule spatial. Le premier test du moteur de l'orbiteur, le SSME, a lieu le 17 octobre 1975. Le réservoir externe est progressivement allégé au fur et à mesure de son développement ce qui permet un gain de poids de 4,5 tonnes. La construction de la première navette, Enterprise est achevée en mars 1976 mais celle-ci ne sera pas utilisée en phase d'exploitation car trop lourde. Le premier vol captif sur le dos d'un Boeing 747 aménagé a lieu le 18 février 1977. D'autres vols captifs, sans puis avec équipage, ont lieu en 1977. Le premier vol non propulsé de la navette a lieu le 12 août 1977 : la navette est larguée du dos du 747 et effectue un vol plané de 5 minutes avant de poser sur une piste de la base Edwards. Progressivement la durée des vols s'allonge pour permettre de tester complètement la phase d'approche et d'atterrissage. La livraison des SSMEs opérationnels est repoussée de 2 ans (1981 au lieu de 1979) à la suite de différents incidents qui nécessitent de modifier la conception des moteurs. En février 1980 le septième et dernier test de qualification des propulseurs d'appoint est effectué.

Le premier vol de la navette spatiale a lieu le 12 avril 1981 : la navette Columbia affectée à la mission STS-1 est pilotée par John W. Young qui tient lieu de commandant de bord et Robert L. Crippen pilote. La navette boucle 37 orbites en un peu plus de 2 jours avant de se poser sans encombre. Le vol se déroule de manière nominale malgré la perte de 16 tuiles du bouclier thermique. Trois autres vols, destinés à tester tous les composants de la navette et son comportement en vol, ont lieu en 1981 et 1982 avant le premier vol opérationnel. Le coût de développement de la navette chiffré en 1971 à 5,15 milliards de dollars coûta finalement 6,744 milliards de dollars de 1971, soit un dépassement relativement faible pour ce type de projet. Cette somme représente un quart du coût du programme Apollo.

Le 11 novembre 1982 la navette Columbia entame la phase opérationnelle du programme avec la mission STS-5. Celle-ci place en orbite deux satellites de télécommunications privés. À l'époque la navette dispose par décret d'un monopole sur le marché américain des lancements des satellites publics, civils et militaires, ainsi que des satellites privés. La NASA espère pouvoir atteindre une cadence d'un lancement par semaine. Pour attirer des clients à l'international, les prix des lancements sont largement sous-évalués dans l'espoir de créer une clientèle captive. La NASA pratique également des rabais pour les lancements des satellites militaires américains. Neuf opérateurs de télécommunications internationaux acceptent d'emblée l'offre de la NASA. Au cours des trois premières années d'exploitation, 24 satellites commerciaux sont ainsi lancés. Le nombre maximum de satellites de télécommunications placé en orbite au cours d'une seule mission est limité à trois bien que l'orbiteur puisse théoriquement en emporter cinq ; mais la NASA ne maîtrisant pas parfaitement les conséquences d'une telle charge en cas d'atterrissage d'urgence préfère limiter le nombre de satellites embarqués. La navette place également en orbite le premier satellite de télécommunications de la série TDRS qui doit remplacer les stations au sol de la NASA. Deux sondes spatiales sont également lancées durant ces premières années d'exploitation, le laboratoire spatial Spacelab est amené en orbite à quatre reprises et deux satellites militaires sont placés en orbite.

Le public suit avec intérêt les premiers vols de cet engin spatial aux caractéristiques inédites. Sur le plan commercial la navette remporte également un grand succès apparent puisque durant cette période la moitié des satellites sont lancés pour le compte d'autres pays. Mais les rabais consentis masquent une réalité financière particulièrement noire. Dès 1985 il devient clair que la NASA aura du mal à effectuer plus d'un lancement par mois : c'est 5 fois moins que la cadence espérée qui conditionnait le prix de chaque lancement. De plus le coût opérationnel va en s'accroissant car les opérations de maintenance s'avèrent beaucoup plus lourdes que prévues. La NASA n'a pas la possibilité de répercuter ces surcoûts sur les tarifs pratiqués car ceux-ci sont figés contractuellement jusqu'en 1988.

Le 28 janvier 1986 la navette Challenger est détruite en tuant son équipage 73 secondes après son décollage à la suite de la rupture du joint entre deux segments d'un des deux propulseurs d'appoint à poudre (booster). C'est la vingt cinquième mission du programme et la dixième de l'orbiteur Challenger. L'enquête de la Commission Rogers met en cause la mauvaise gestion du programme par la NASA : le problème à l'origine de l'accident était récurrent et identifié mais avait été, faute de dialogue et par aveuglement du management sous-estimé. Le rapport révèle également que le risque encourru par les équipages est beaucoup plus important que prévu au décollage et dans la phase de retour à Terre. D'importants travaux sont entrepris en particulier sur les boosters mais également sur les moteurs de l'orbiteur pour réduire celui-ci.

Le calendrier de lancement, très optimiste est également critiqué par la Commission Rogers comme un facteur ayant pu contribuer à l'accident. La NASA a tenté par la suite d'adopter un rythme plus réaliste pour la fréquence de ses vols. Une nouvelle navette, Endeavour, est commandée pour remplacer Challenger. La loi qui imposait le lancement par la navette de tous les satellites américains est radicalement modifiée : désormais seuls seront confiés à la navette les engins nécessitant la présence d'un équipage ou utilisant les capacités spécifiques de la navette. La commission préconise que les États-Unis disposent d'une alternative à la navette. Mais les lanceurs classiques américains, dont la production a été arrêté du fait du monopole de la navette, ne sont pas prêts à prendre en charge les satellites commerciaux et la situation va contribuer au succès du lanceur européen Ariane. L'accident de la navette met fin à la carrière de lanceur commercial de la navette spatiale.

Après trente-deux mois d'interruption, la première mission depuis l'accident, la mission STS-26 est lancée le 29 septembre 1988. À la suite de l'accident de Challenger le Département de la Défense américain a renoncé à l'utilisation la navette spatiale mais six satellites dont le lancement était déjà programmé vont être lancés par celle-ci. Une base de lancement de la navette dédiée aux besoins militaires construite à grand frais (2 milliards de dollars) à Vandenberg était sur le point d'être inaugurée au moment de l'accident de Challenger : elle ne sera jamais utilisée. Malgré la nouvelle doctrine d'emploi de la navette, plusieurs satellites (TDRS, satellite de télécommunications) et sondes (Galiléo et Ulysses) sont lancés par celle-ci car leur conception ne leur permet pas d'être mise en orbite par des lanceurs classiques. Dans le cas des sondes spatiales le lancement est particulièrement complexe : en effet celles-ci après avoir été larguées par la navette devaient être propulsées par un étage cryogénique Centaur modifié pour pouvoir être transporté par la navette. Mais dans le nouveau contexte qui suit l'accident de Challenger, il n'est plus question de transporter un étage de fusée contenant des ergols cryogéniques dans la soute de la navette. Des expédients complexes doivent être trouvés pour permettre malgré tout de lancer les sondes.

Le 1er février 2003 l'orbiteur Columbia, dont le bouclier thermique a été affaibli par le choc à grande vitesse durant le décollage d'un morceau de protection thermique du réservoir externe, est détruit durant la rentrée atmosphérique entraînant le décès de son équipage. Une fois de plus la gestion des missions par la NASA est remise en cause : l'anomalie qui a conduit à la catastrophe est connue et n'a jamais été traitée sur le fond. De plus le calendrier très serré de l'assemblage de la station spatiale internationale qui résulte de la réduction de budget imposé à la NASA depuis 2001 a conduit à une pression très forte sur l'ensemble du personnel de la NASA poussant à sous-estimer les risques encourus. Lorsque les vols reprennent en juillet 2005 après 18 mois d'interruption plusieurs mesures ont été décidées pour limiter le risque. À chaque mission une inspection détaillée du bouclier thermique est effectuée par l'équipage de l'orbiteur et de la station spatiale lorsqu'il est en orbite. Pour chaque mission une deuxième navette est prête à être lancée pour effectuer une mission de secours consistant à ramener l'équipage en orbite au cas où serait découvert une brèche dans le bouclier thermique.

Le 15 janvier 2004, le président des États-Unis George W. Bush rend public les objectifs à long terme assignés au programme spatial américain dans le domaine de l'exploration du système solaire et des missions habitées : ceux-ci sont formalisés dans le programme Vision for Space Exploration. La définition de cette stratégie est dictée par 2 motivations :

- La NASA doit remplacer la flotte des navettes spatiales, vieilles de près de trois décennies, qui ont, à deux reprises, explosé en vol en tuant leur équipage et dont le coût d'exploitation ponctionne le budget de l'agence. Mais la station spatiale internationale doit être desservie en hommes et en matériel dans la phase actuelle de construction et lorsqu'elle sera pleinement opérationnelle.

- Le président veut renouer avec le succès du programme Apollo en fixant des objectifs ambitieux à long terme et en engageant immédiatement les moyens de les atteindre. Il souhaite remettre l'exploration spatiale par l'homme au premier plan.

Reprenant la démarche du président Kennedy, le président demande à la NASA d'élaborer un programme qui permette de réaliser des séjours de longue durée sur la Lune d'ici 2020. Ce sera le programme Constellation. Par ailleurs, les vols des navettes spatiales doivent s'arrêter en 2010, date à laquelle la station spatiale internationale doit être achevée. Le budget économisé par l'arrêt des missions des navettes spatiales permet de financer le nouveau projet. Le transport du fret et des astronautes est confié à des lanceurs classiques. Malgré le retard pris par la mise au point des moyens de remplacement et l'annulation du programme Constellation, cette décision a été confirmé en 2010 par le président Obama nouvellement élu.