Commanderie de Coulommiers - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

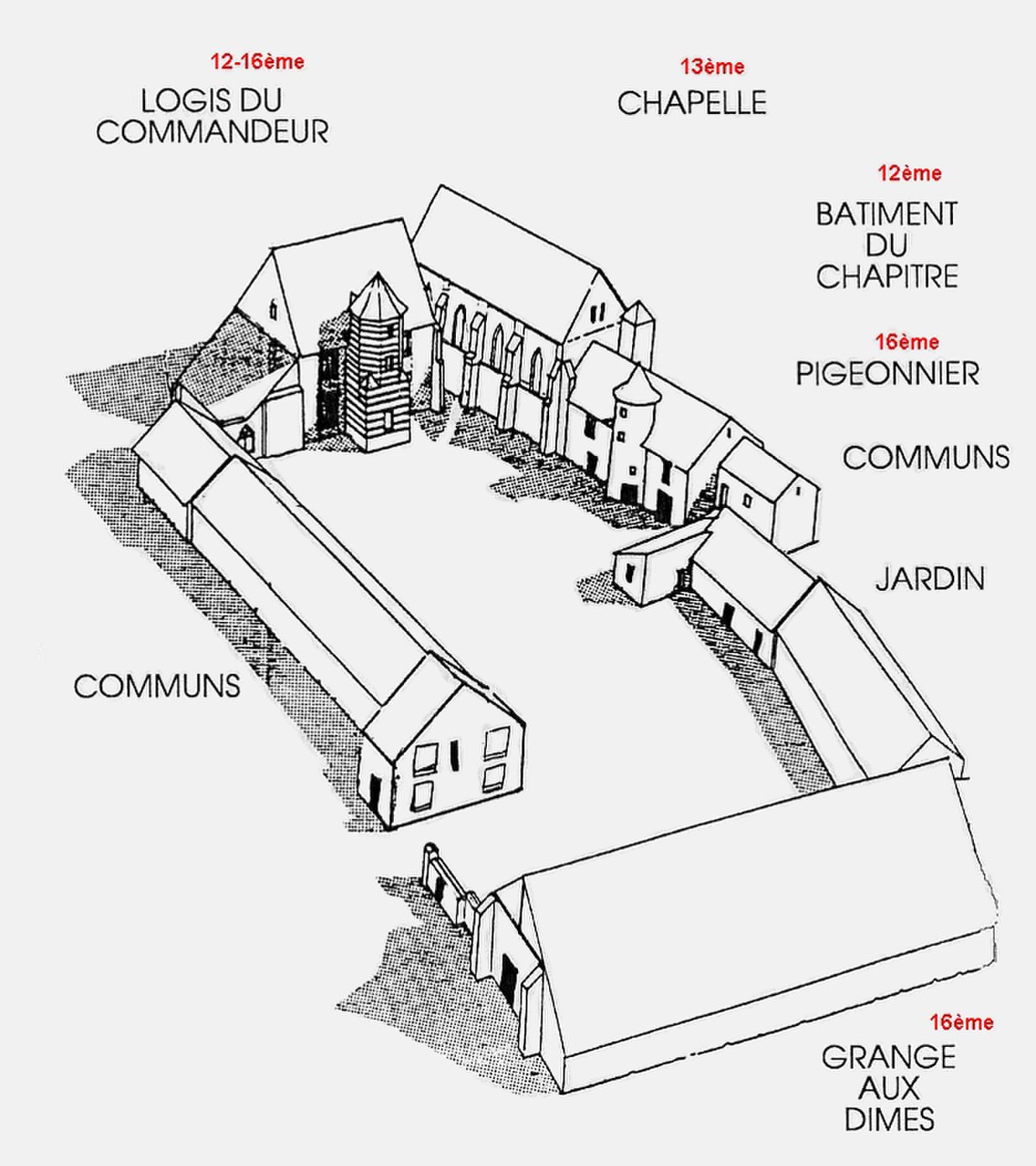

Organisation

Cette commanderie comprenait une chapelle, une salle capitulaire, un corps de logis, une grange et quelques autres bâtiments modifiés aux cours des siècles.

La chapelle

La chapelle date du début du XIIIe siècle. Construite dans le style gothique, elle était placée sous le vocable de sainte Anne.

C'est un bâtiment de plan rectangulaire orienté vers l'est. Le mur du chevet est plat et percé de trois fenêtres en arc brisé. Les murs construits en moellons sont enduits à l'intérieur comme à l'extérieur. À l'intérieur, il persiste des faux joints peints au lait de chaux qui donnent l'impression que le mur est en pierre de taille. Des peintures templières sont encore visibles au chevet et autour de la clé de voûte du chœur. Elles sont blanches (lait de chaux) ornées d'un trait ocre. Il y a un Saint-Georges terrassant le Dragon, une scène de l'Annonciation, un Christ en Gloire, et quatre anges. Dix chapiteaux sculptés soutiennent les arcs de la voûtes. Six représentent des motifs végétaux, quatre figurent des têtes humaines. La voûte culmine à onze mètres de hauteur.

Au-dessus de la voûte, fait exceptionnellement rare, se trouve encore la charpente d'origine de construction soit du début du XIIIe siècle. C'est une charpente en chêne à chevrons formant ferme. Il a existé au XVIe siècle un clocher en bois qui fut démonté à la Révolution. Le toit est couvert avec de grandes tuiles plates qui étaient à l’origine vernissées de couleur verte. Le sol actuellement en terre battue était recouvert d'un carrelage en terre cuite vernissé de couleur verte. La chapelle possède toujours ses quatre portes : la porte des moines vers le logis au nord, la porte des morts vers le cimetière au sud, la porte principale vers la salle du chapitre à l'ouest au-dessus de laquelle se trouve la porte dite du commandeur donnant accès à l'étage du bâtiment du chapitre.

Le logis

Le logis est situé à l'est de la cour. C'est un vaste bâtiment constitué de trois niveaux : un rez-de-chaussée, un étage et des combles sous charpente. Il comprenait un cellier, une cuisine équipée d'une cheminée monumentale, un réfectoire au rez-de-chaussée, et probablement deux dortoirs à l'étage, séparé par une cloison. Deux tours octogonales d'escalier servaient d'accès dans les angles est. Le bâtiment templier a été remanié par les Hospitaliers dans la première moitié du XVe siècle, selon un compte-rendu de visite de 1456. Tout d'abord, le bâtiment a été amputé de sa partie nord (cellier, escalier et cuisine). Les portes et certaines fenêtres d’époque templière bouchées et reconstruites dans le style renaissant. Une tour d'escalier octogonale sur plan carré a été plaquée à la façade ouest, côté cour. Ce bâtiment contraste avec les autres en raison de ses maçonneries en rangs alternés de briques et de pierres. L'intérieur présente six pièces qui étaient toutes équipées de cheminées et séparées par des cloisons à pan de bois avec remplissage de briques. La charpente traditionnelle en chêne est constituée de vingt-et-une fermes de chevrons et d'un double sous-faîtage. Cette charpente dont les parties basses sont en mauvais état est en cours de restauration. Tout le bâtiment a nécessité des étaiements intérieurs comme extérieurs par la pose de tirants métalliques intérieurs et de contrefiche en bois sur la façade est. (données 2006)

La maison du chapitre

Ce bâtiment à un étage, prolonge la chapelle à l'ouest. Le colombier est ancré au milieu de la façade nord. La salle du chapitre de plan carré est couverte d'une voûte romane enduite au plâtre qui s'appuie sur quatre colonnes. Les deux colonnes est sont d'origine. Les enduits des murs ont disparu ainsi que le carrelage probablement vernissé vert. La salle était ouverte par deux portes barrées, l'une donnant vers la cour, l'autre vers la chapelle. L'absence de fenêtre ou de trace de fenêtre renforce le huis clos nécessaire au réunion des frères.

Il n'existe pas de texte décrivant l'agencement de cette salle au Moyen Âge et le mobilier templier ou hospitalier a totalement disparu. Les bancs actuels installés entre les colonnes (cf photo) sont les anciens bancs du chapitre de l'abbaye bénédictine de Jouarre situées à douze km au nord de Coulommiers.

L'étage du bâtiment est constitué d'une grande pièce. On y accède par l'escalier du colombier. Une première porte donne accès à la tour de la chapelle. Une deuxième porte donnait accès à la chapelle par un escalier aujourd'hui disparu. On peut supposer qu'il s'agissait de l'appartement du commandeur templier.

Le colombier

L'actuel colombier a été construit par les Hospitaliers après 1640. Il servait à l'élevage de pigeons.

Il est situé au milieu de la façade nord de la maison du chapitre en saillie côté cour.

Il s'agit d'une tour cylindrique avec une corniche en plâtre, une toiture conique en tuiles plates posées sur une charpente à enrayure.

Ces maçonneries en moellons sont minces, environ 50 cm d'épaisseur. La tour servait à deux usages avec un escalier en bois en partie basse qui permettait d'accéder à l'étage de la maison, et le colombier en partie haute. Un plancher de séparation en chêne existait encore en 1970.

La partie supérieure comporte deux étages de nichoirs construits en chaux sur encorbellement de bois. Deux fenêtres permettaient le passage ou l'enfermement des pigeons. On compte 993 nichoirs qui correspondent à cinq cent hectares, surfaces estimées des terres de la commanderie avant la Révolution.

On ne sait rien du colombier que les Templiers devait posséder dans cette commanderie.

La grange aux dîmes

Refermant la cour à l'ouest, cette grange d'origine templière était bâtie initialement à l'extérieur de la cour en face de la porte primitive de la commanderie. Il s'agissait d'un vaste grenier de 33 mètres de long qui permettait de remiser la récolte de céréales de l'année. Les maçonneries en pierre des champs sont renforcées aux pignons par cinq contreforts en grès. La moitié supérieure du bâtiment restait vide afin d'assurer l'aération nécessaire au stockage des grains. Très sombre, cette grange ne possédait à l’origine qu’une seule ouverture à l'est, vers la cour, c’est-à-dire une large porte à deux battants pour entrer les charrettes. Le sol primitif était en terre battue. La charpente traditionnelle en chêne est posée sur des dés en grès taillé. Elle a été reconstruite par les Hospitaliers au XVIe siècle. La toiture à deux pans, en tuiles plates était à l'origine en chaume comme tous les autres bâtiments, hormis la chapelle.

Les communs

On compte quatre bâtiments annexes :

- la porcherie ;

- la petite grange et charretterie ;

- écuries et étables : refermant la cour au nord, ce bâtiment a perdu tout son intérêt architectural en raison d'une rénovation faite par la municipalité de Coulommiers dans les années 1970.

Cave et souterrain

La cave templière est constituée de deux salles construites en moellons maçonnées au mortier de chaux à gros grain. Son accès se fait par un escalier en marches de grès.

La première salle longitudinale est voûtée en berceau. La deuxième salle est carrée. En son centre, une grosse colonne soutient la voûte. Le chapiteau est décoré de quatre crochets d'angle en forme de boule. Dans le mur ouest, une cavité pourrait être l'entrée d'un souterrain, aujourd'hui désaffecté.

Il semble qu'un souterrain prolongeait la cave à l'ouest. Son entrée large de 1 mètre 55 a été écroulée et bouchée par les fermiers vers 1850 et ce pour des raisons de sécurité (absence d'oxygène). Ce souterrain servait d'accès discret et de sécurité pour les frères de la Commanderie. Il est probable qu'il débouchait à une centaine de mètres plus loin dans un champ ou un bois qui appartenait à la Commanderie.

Les abords

L'environnement de la commanderie a été complètement transformé à partir de la seconde moitié du XXe siècle en raison d'une grande opération d'urbanisme. Un quartier moderne a été construit à partir de la fin des années 1960 : logements sociaux, hôpital, centrale géothermique, châteaux d'eau en béton de 45 mètres de hauteur surmontés depuis d'antennes de téléphonie, lycées et terrains de sports. Ces constructions se trouvent actuellement dans le périmètre de protection monument historique.

La commanderie était entourée d'un mur en moellons qui a été en partie détruit en 1984 par la municipalité de Coulommiers et partiellement reconstruit depuis. Ce mur couvert en tuiles délimite une surface d'environ deux hectares autour de la Commanderie. Il protège au sud un jardin d'inspiration médiévale, un verger et l'ancien cimetière. Deux puits ont été découverts. Celui du sud a été en partie restauré, l'autre situé à l'est devant le logis a été détruit et bouché.

Un étang qui servait aussi d'abreuvoir, se trouvait encore devant l'entrée de la commanderie au XIXe siècle. Il est aujourd'hui comblé. Deux chemins conduisaient à la commanderie. Un plan de 1747 indique l'emplacement de prés ou pâturages, de vignoble et d'une culture de chanvre.

Le jardin médiéval

Le jardin médiéval de la commanderie de Coulommiers a été créé en 1993 par l'association ATAGRIF sous la direction du paysagiste Joël Chatain. A l'emplacement d'un ancien jardin disparu, il s'étend sur 4000 m² et présente une collection de 250 plantes sauvages ou cultivées, connues au Moyen Âge.