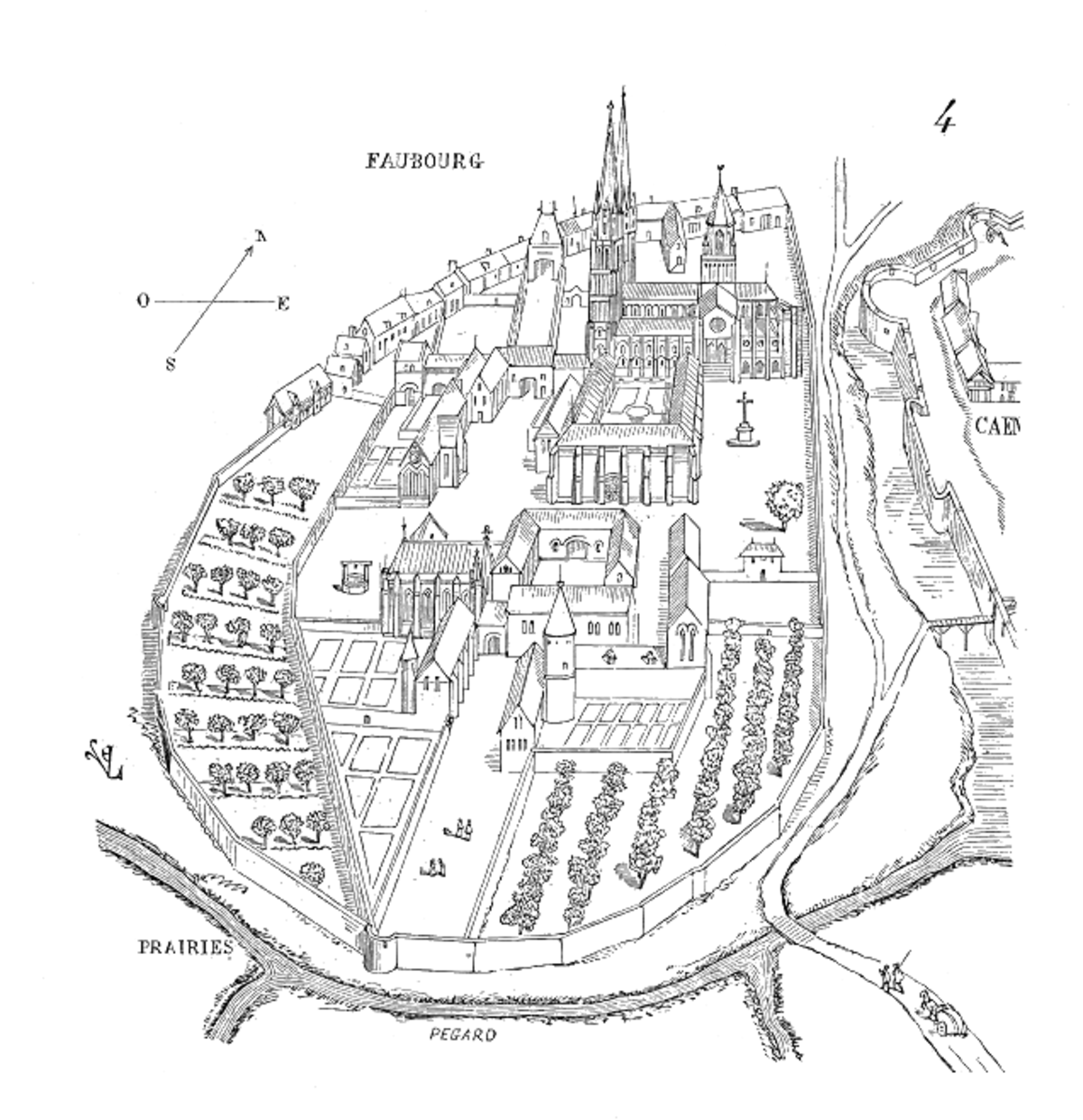

Fortifications de Caen - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les portes et tours

Les portes

Plusieurs portes permettaient d’entrée dans la ville :

- Porte du Pont de Darnetal ou Pont Saint-Pierre (fortifié par le Châtelet),

- Porte de la Boucherie ou Notre-Dame (dans l’actuelle rue de Strasbourg),

- Porte Saint-Étienne (à proximité de l’église Saint-Étienne-le-Vieux),

- Porte Arthur ou au Duc,

- Porte Saint-Martin, du Marché, de Bayeux, Pémagnie (vers le Bessin ou la Bretagne) ou Baudry (sur l’actuelle place Saint-Martin),

- Porte Saint-Julien, Calibort ou Vilaine,

- Porte au Berger,

- Porte du Bac, Saint-Malo ou Saint-Gilles (donnant accès au port),

- Porte Millet (entre l’île Saint-Jean et Vaucelles),

- Porte des Prés (sur la courtine construite en 1590, du côté ouest de l’actuelle place Gambetta).

Plusieurs portes, de moindre importance, furent provisoirement construites sur les enceintes de la ville :

- Porte du Moulin (au bout de la rue Hamon sur l’actuel boulevard Maréchal-Leclerc),

- Porte des Jacobins (vers le théâtre)

- Porte de l’île Renaud (vers la Porte Saint-Étienne)

- Porte des Mineurs (vers l’actuelle clinique de la Miséricorde, anciennement couvent des Cordeliers).

Le Châtelet

Le pont Saint-Pierre était le seul point de passage entre Bourg-le Roi et l’île Saint-Jean. Les personnes voulant traverser la ville était obligées de passer par le pont Saint-Pierre ; depuis le nord, on entrait dans la ville par la porte Saint-Julien, on descendait la rue Cattehoule, ou rue de Geôle, pour arriver au Carrefour Saint-Pierre où l’on rejoignait le flot de circulation en provenance de la grande rue Saint-Pierre qui drainait les flux en provenance de l’ouest entrés dans la ville par la Porte Saint-Martin ; on devait alors traverser le Pont Saint-Pierre, descendre la rue Exmoisine, ou Saint-Jean, franchir la Porte Millet, puis le Pont de Vaucelles avant de se diriger vers l’est par la rue d’Auge ou vers le sud par la rue de Falaise.

En 1203, Jean sans Terre affranchit la commune de Caen qui put se doter d’un beffroi, d’une cloche, d’un sceau et d’un hôtel municipal ; on bâtit alors sur le Pont Saint-Pierre un châtelet logeant l’hôtel de ville. La première mention directe à la maison de ville date de 1307 ; cependant, un texte du début du XIIIe siècle fait référence au parvis pratis de catellione (« pré dessus le castillon »), ce qui semble prouver que le Châtelet existait déjà à cette époque. En 1346, il fut détruit pendant la prise de la ville par Édouard III d'Angleterre et reconstruit immédiatement.

Le Châtelet, était une tour carrée flanquée de quatre tourelles circulaires. Le rez-de-chaussée était ouvert par des arcades afin de permettre le passage des charrois. Dans les deux niveaux supérieurs, on trouvait également des magasins, des lieux de stockage, un corps de garde et un cachot. Son carillon, symbole de la liberté communale, rythmait la vie de la cité. Il était également surnommé, comme à Rouen, le Gros Horloge car sa façade était ornée d’un cadran doré qui marquait les heures et les phases de la lune ; cette horloge monumentale était égayée d'une inscription :

« Puisqu'ainsi la ville me loge

Sur ce pont pour servir d'auloge

Je feray les heures ouïr

Pour le commun peuple esjouïr »

Sur les murs, était également inscrit la devise de la ville : un Dieu – un Roy, une Foy – une Loy.

« De fort ancienne et admirable structure, de quatre estages en hauteur, en arcs-boutans fondez dedans la rivière sur pilotins, laquelle flue par trois grandes arches ; et aux coings de cest édifice et maison sont quatre tours qui se joignent par carneaux, en l’une desquelles (qui faict le befroy) est posée la grosse orloge: ceste quelle maison, pont et rivière, séparent les deux costez de la ville, de façon que les quatre murailles d’icelle commencent, finissent et aboutissent sur ce pont, anciennement appellé de Darnetal, comme il se treuve par certaine chartre, estant au matrologe ou chartrier de la ville, de l’an 1365. »

— Sieur De Bras.

Le 11 mai 1754, Loguet, ingénieur de la généralité, dresse un procès-verbal en présence du président du bureau des finances et du procureur du roi dans lequel il constate que le Châtelet est lézardé dans toute sa hauteur ; estimant que le poids du bâtiment affaiblit la structure du pont, il conclut qu'il est nécessaire de le démolir « jusqu'à trois pieds de dessus du pavé dudit pont ». Cette démolition s'inscrit en fait dans le grand plan de François-Jean Orceau de Fontette, intendant depuis 1752, qui souhaite améliorer la circulation dans la ville. Bien que les édiles aient progressivement désertés la maison commune au profit de l'hôtel d'Escoville depuis 1733, ils refusent de démolir ce symbole de leurs libertés communales, mises à mal par la montée en puissance de l'administration royale. Les architectes de la ville produisent une contre-expertise affirmant la solidité de l'ouvrage et la municipalité propose de rénover les façades en s'inspirant du beffroi de l'hôtel de ville de Rennes. Les édiles s'adressent au Daniel-Charles Trudaine, directeur de l'Assemblée des inspecteurs généraux des ponts et chaussées ; ce dernier charge le contrôleur général des finances de trancher. Finalement Jean Moreau de Séchelles confirme la première expertise. Le 3 février 1755, le bureau des finances de Caen déclare :

« attendu qu'il résulte des faits contenus dans les procès verbaux, qu'il est au moins douteux que le pont Saint Pierre soit solide ; que d'un autre côté le passage est trop étroit et dangereux ; que les différens plans produits et proposés par les maire et échevins sont in suffisans pour procurer un élargissement convenable, nous avons ordonné que les bâtimens étant sur ledit pont seront démolis dans trois mois de la signification de la présente, faute de quoi après ledit temps expiré il y sera pourvu ainsi qu'il appartiendra. »

Le 15 mai, le carillon de l'horloge, installée 441 ans plus tôt, sonne pour la dernière fois le Regina cœli et la démolition commence. Le Châtelet est finalement démoli dans l'année, supprimant ainsi un point de congestion important sur la route entre Paris et Cherbourg.

Le corps de garde du Châtelet, attesté au début du XVIIIe siècle, n'est démoli qu'au milieu du XIXe siècle lors du réaménagement de la place Saint-Pierre.

Les tours

Les enceintes étaient hérissées d’une vingtaine de tours dont on connait le nom des principales :

- Tour Leroy

- Tour aux Landais, reliée à la précédente par une chaîne pour protéger l’accès au port

- Tour Lebaski à l’extrémité de la rue Neuve-Saint-Jean

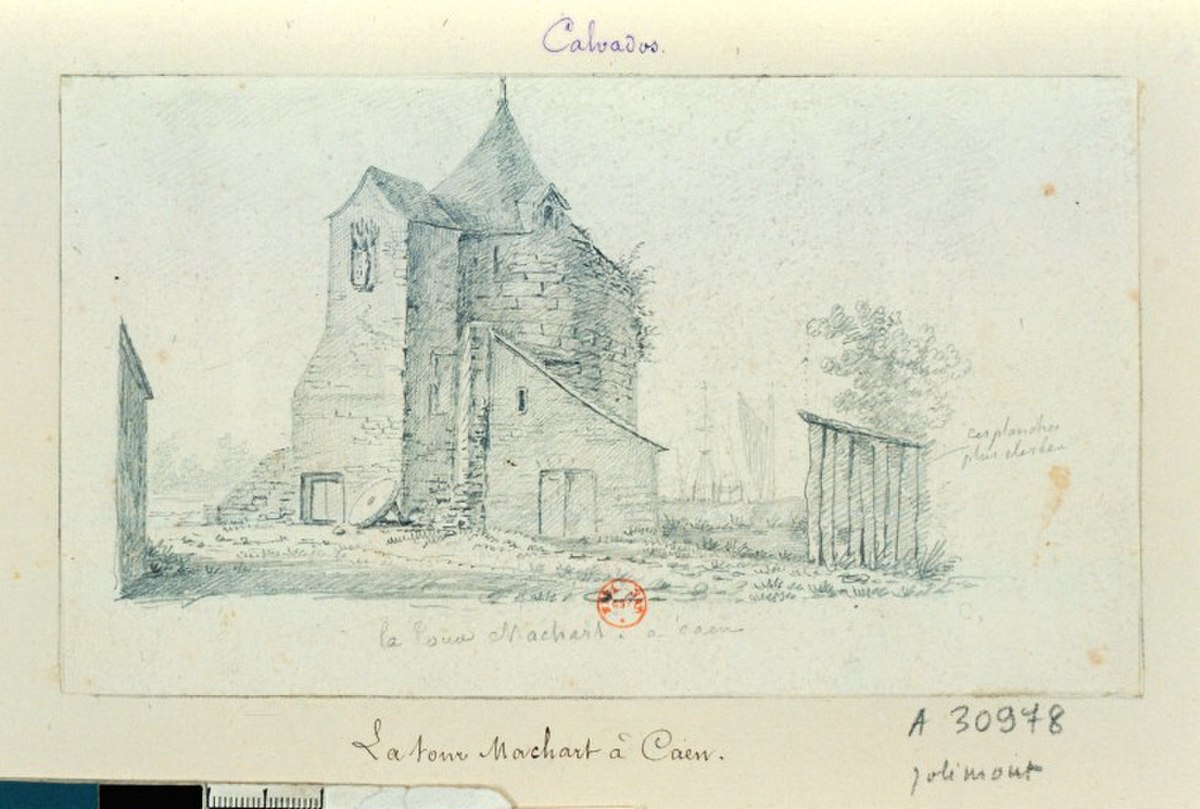

- Tour au Massacre ou Machart, vers l’angle sud-ouest de la place d’armes

- Tour Malguéant ou des Moulins de l’Hôtel-Dieu de Caen à proximité de la Porte Millet

- Tour-ès-Morts, vers l’angle entre la promenade de Sévigné et le cours de Gaulle (rue Paul Toutain)

- Tour Anzeray

- Tour Pendant

- Tour Saint-Jacques

- Tour de la Boucherie ou Meritain

- Tour Lourirette

- Tour Chastimoine

- Tour Silly ou des Cordeliers

- Tour Puchot, à l’angle nord-ouest du Château pour protéger la Porte Saint-Julien

- Tour de la Reine Mathilde, à l’angle sud-est du Château de Caen

La tour Chastimoine

La tour Chastimoine était une grosse tour construite en 1458 à l'angle nord-ouest des fortifications à l'emplacement d'une tour ou peut-être d'une porte, dite porte Arthur, minée par Charles VII de France lors de la reprise de la ville aux Anglais en 1450. Elle est construite par le maître-maçon Jehan Erneys en pierre « prinse en la carriere des fossez de la ville ». Elle était à l'origine haute d'environ trente mètres de haut et était divisée en quatre niveaux. En 1522, le niveau supérieur est supprimé pour être remplacé par une plateforme ceinte d'un parapet. À partir de cette date, la tour est donc divisée en trois niveaux :

- la salle haute, ou salle de la Tour, vaste pièce dans laquelle on pouvait entasser, selon un procès-verbal de visite de 1600, « seize pièces de canon de fonte, plus une petite pièce, cent boulets, trente-et-un barils de poudre à canon en contenant 3164 livres, quatre cent trente-cinq barils de poudre grenue pour l'arquebuse, de grandes pièces de bois, des affûts, etc. » ;

- la salle du concierge ;

- la basse-fosse, qui servait de prisons.

La tour était édifiée sur un plan en fer à cheval, les différents niveaux étant reliés entre eux par un escalier placé dans la gorge. Dans les murs, épais d'une dizaine de mètres afin de résister aux tirs d'artillerie, étaient aménagées des chambres trapézoïdales permettant de manœuvrer des pièces de canon.

Au XVIIe siècle, la tour perd son usage militaire. À partir de la deuxième partie de ce siècle, la tour commence à être utilisée pour enfermer les aliénés et les nécessiteux. En 1678, on y construit une glacière. Au XVIIIe siècle, la tour est réservée à l'emprisonnement des fous. Selon les échevins, la tour « n'est une prison, mais bien un lieu choisi dans le nombre des fortifications de cette ville et destinée par les officiers du Corps de ville pour servir d'asyle et d'hôpital aux pauvres citoyens dont l'esprit est dérangé qui trouvent dans ce lieu tous les secours qui leur sont nécessaires et qu'ils ne peuvent se procurer d'eux-mêmes ». En réalité, la tour, que les habitants de Caen surnomment la tour-aux-fols, est totalement insalubre. Des rapports officiels – établis en 1785 par un inspecteur général des hôpitaux, un exempt de maréchaussée et un maire de Caen – nous permet de mesurer la cruauté des conditions d'enfermement. Ils décrivent

« des cellules prises dans l'embrasure du mur de la Tour, de largeur en l'entrée de six ou sept pieds, et de trois pieds et demy à l'autre extrémité, vers le jour qui donne du côté du fossé de la ville, ledit endroit de profondeur tout au plus de six à sept pieds, voûté dessus et dessous en pierre. »

Ils signalent également des souterrains

« où l'on descend à vingt-cinq ou trente pieds de profondeur ; là on trouve une cave voûtée qui ne reçoit le jour et l'air que par trois ou quatre lucarnes infiniment étroites, de manière qu'en plein jour on ne peut y voir sans flambeau. Ce lieu est tellement humide que plusieurs fois dans l'année il est inondé, au point que l'on est obligé d'y pomper l'eau, et qu'une pauvre femme déposée à la Tour pour dix jours, en attendant son entrée au Couvent, et qu'on y oublie pendant deux mois, y languit les jambes à l'eau avec les reptiles les plus immondes. Dans l'épaisseur des murs de celte cave sont creusées quatre ou cinq cavités, dans lesquelles on place des prisonniers qui sont véritablement scellés dans le mur, puisque, une fois établis dans ces lieux, la porte par laquelle ils y sont entrés ne s'ouvre plus, et qu'elle est assurée dans le mur au moyen de fers qui y sont scellés. Quand on voulut en faire sortir un malheureux qui y était détenu depuis vingt ans, la porte n'avait été ouverte depuis si longtemps, nous dit qu'il a fallu abattre la serrure et les barres. Au milieu de cette porte est une ouverture carrée, d'environ un pied, par laquelle le prisonnier respire, reçoit ses aliments et rejette ses excréments. Genre de cachot inouï et le plus barbare qu'on puisse concevoir ! »

Dans les étages, les fous sont enfermés dans dans une espèce de cage, que les rapports comparent « aux cabanes roulantes des bergers qui gardent la nuit les moutons en pleine campagne, n'ayant pour tout, pour l'entretien de leur vie, qu'une ouverture semblable à celle pratiquée dans les cachots souterrains ».

Un arrêt du conseil du 13 juin 1765 prévoit la destruction de la tour et son remplacement par une ou plusieurs glacières, ainsi que par un nouvel hôtel de l'intendance bâti avec les matériaux issus de la tour. L'arrêt n'est pas exécuté. En 1779, les plans dressés par Armand Lefebvre, ingénieur des ponts et chaussées de la généralité de Caen, pour la construction de l'actuelle palais de justice de Caen sont acceptés. Les adjudications pour la construction des prisons et de la salle d'audience du bailliage sont passées en 1781. Un brevet royal du 2 avril 1785 rappelle que la tour « n'offre plus que cachots aussi affreux que malsains, qu'elle tombe en ruines de toutes parts, qu'elle tient à d'anciens murs dont la démolition a été ordonnée, que restant isolée elle formerait l'aspect le plus désagréable , que d'ailleurs elle nuisait aux constructions des nouvelles prisons et des bâtiments destinés aux juridictions, qu'enfin elle est devenue absolument inutile au moyen de l'établissement de la maison de Beaulieu, qui est arrangée pour recevoir les personnes qu'on y renfermait. » Ordre est donc donné de démolir la tour. La destruction de la tour s'avère difficile et les travaux, commencés le 12 octobre 1785, ne s'achève que le 28 novembre 1787. Les matériaux sont réutilisés pour des réparations de bâtiments un peu partout dans la ville. Les prisons des tribunaux sont construites à son emplacement. Quand celles-ci sont démolies en 1906 pour percer la rue Bertauld, les travaux permettent de dégager les fondations de la tour. Lors de la construction en 1908 de la maison à l'angle des rues Bertauld et Saint-Manvieu, le pilier qui recevait par pénétration les huit arcs formant la voûte de la salle balle est ainsi mis au jour.