Histoire des Cyclades - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Préhistoire

Néolithique

Les plus anciennes traces d'activité (mais pas forcément d'occupation) dans les Cyclades ne furent pas découvertes dans les îles mêmes, mais sur le continent, en Argolide, dans la grotte de Franchthi. Des fouilles y ont mis au jour, dans une strate datée du XIe millénaire avant l'ère commune, de l'obsidienne provenant de Milos. L'île volcanique était donc au moins exploitée voire habitée, pas forcément de façon permanente, et ses habitants étaient capables de naviguer et commercer sur une distance d'au moins 150 km.

Une installation définitive sur les îles ne pouvait se faire que par des sédentaires disposant d'une agriculture et d'un élevage pouvant exploiter les quelques plaines fertiles. Des chasseurs-cueilleurs auraient eu beaucoup plus de difficultés. Le site de Maroula sur Kythnos a révélé un fragment d'os daté au Carbone 14 -7 500/-6 500 avant notre ère. Les habitats les plus anciens sont celui de l'îlot de Saliango entre Paros et Antiparos, celui de Kephala sur Kéa et peut-être les couches les plus anciennes de Grotta sur Naxos. Ils remontent au V millénaire av. J.-C..

Sur Saliango (alors relié à ses deux voisines, Paros et Antiparos), des maisons de pierres sèches ont été retrouvées, ainsi que deux statuettes cycladiques. Les fouilles du cimetière de Kephala permettent d'estimer le nombre d'habitants entre quarante-cinq et quatre-vingts. L'étude des squelettes a révélé des déformations osseuses, surtout au niveau des vertèbres. Elles sont attribuées à des affections arthritiques, maladie des sédentaires. De l'ostéoporose, autre signe de sédentarité est aussi présente, mais plus rarement que sur le continent à la même époque. L'espérance de vie a été évaluée à une vingtaine d'années, avec des maxima de vingt-huit à trente-cinq ans. Les femmes avaient une espérance de vie plus faible que celle des hommes.

Une division sexuelle du travail aurait existé. Aux femmes auraient été dévolus les soins aux enfants, la cueillette, les travaux agricoles « légers », le « petit » bétail, le filage (on a retrouvé des pesons de fuseau dans les tombes féminines), le tissage, la vannerie et la poterie. Les hommes auraient réalisé les tâches dites « masculines » : gros travaux agricoles, chasse, pêche, travail de la pierre, de l'os, du bois et des métaux. Cette division sexuelle du travail entraînait une première différenciation sociale : les tombes, à ciste, les plus riches sont les tombes d'hommes. La poterie se faisait sans tour, à partir de boules d'argile modelées à la main ; les peintures étaient appliquées au pinceau ; les incisions à l'ongle. Les vases étaient ensuite cuits en fosse ou en meule, c'est-à-dire sans four, à des températures basses : 700° à 800°C.. Naxos a révélé des objets de métal de petite taille. L'exploitation des mines d'argent de Siphnos pourrait aussi remonter à cette période.

Civilisation cycladique

L'archéologue grec Chrístos Tsoúntas a suggéré à la fin du XIXe siècle, après avoir rapproché diverses découvertes sur de nombreuses îles, que les Cyclades auraient été englobées dans une unité culturelle au III millénaire av. J.-C. : la civilisation cycladique, remontant à l'âge du bronze. Elle est célèbre pour ses idoles de marbre, retrouvées jusqu'au Portugal et à l'embouchure du Danube, ce qui prouve son dynamisme.

Elle est un peu plus ancienne que la civilisation minoenne de Crète. Les débuts de la civilisation minoenne furent influencés par la civilisation cycladique : des statuettes cycladiques furent importées en Crète et les artisans locaux imitèrent les techniques cycladiques, les sites d'Aghia Photia et d'Archanes en ont apporté les preuves archéologiques. De même, les fouilles du cimetière d'Aghios Kosmas en Attique ont révélé des objets prouvant une forte influence cycladique, due soit à la présence d'une forte proportion de la population voire d'une véritable colonie provenant des îles.

On distingue traditionnellement trois grandes périodes (équivalentes à celles qui divisent l'Helladique sur le continent et le Minoen en Crète) :

- le Cycladique Ancien I (CA I) (3200 - 2800) dit aussi Culture Grotta-Pelos

- le Cycladique Ancien II (CA II) (2800 - 2300) dit aussi Culture Kéros-Syros, souvent considérée comme l'apogée de la civilisation cycladique

- le Cycladique Ancien III (CA III) (2300 - 2000) dit aussi Culture Phylakopi

L'étude des squelettes retrouvés dans les sépultures, toujours à ciste, montre une évolution depuis le néolithique. L'ostéoporose recule même si les affections arthritiques restent présentes. Donc, le régime alimentaire s'était amélioré. L'espérance de vie a progressé : on constate des maxima de quarante à quarante-cinq ans pour les hommes, mais seulement de trente ans pour les femmes. La division sexuelle du travail restait la même que celle constatée au Néolithique Ancien : aux femmes les petits travaux domestiques et agricoles, aux hommes les plus gros travaux et l'« artisanat ». L'agriculture reposait, comme ailleurs en Méditerranée, sur les céréales (plutôt l'orge, moins gourmande en eau que le blé), la vigne et l'olivier. L'élevage se concentrait déjà principalement sur les chèvres et les moutons, ainsi qu'un peu de porcs ; mais très peu de bovins dont l'élevage est encore aujourd'hui peu développé dans les îles. La pêche complétait les ressources alimentaires, grâce par exemple aux migrations régulières de thons. À cette époque, le bois, plus abondant qu'aujourd'hui, permettait la construction des charpentes et des navires.

Les habitants de ces îles qui vivaient principalement en bord de mer étaient de remarquables marins et commerçants. Il semblerait que les Cyclades aient alors plus exporté qu'importé de marchandises, fait assez unique dans leur histoire. La céramique retrouvée dans divers sites cycladiques (Phylakopi sur Milos, Aghia Irini sur Kéa et Akrotiri sur Santorin) prouve l'existence de routes commerciales allant de la Grèce continentale à la Crète en passant principalement par les Cyclades de l'ouest jusqu'au Cycladique Récent. Des vases produits sur le continent ou en Crète et importés dans les îles ont été retrouvés lors de fouilles sur ces trois sites.

On sait qu'il y avait des artisans spécialisés : fondeurs, forgerons, potiers et sculpteurs, mais il est impossible de dire s'ils vivaient de leur travail. L'obsidienne de Milos resta le matériau dominant pour la fabrication des outils, même après le développement de la métallurgie, car moins chère. On a retrouvé des outils fabriqués dans un bronze primitif, alliage de cuivre et d'arsenic. Le cuivre provenait de Kythnos et contenait déjà une forte teneur d'arsenic. L'étain, dont la provenance n'a pas été déterminée, ne fut introduit dans les îles que plus tard, après la fin de la civilisation cycladique. Les bronzes à l'étain les plus anciens furent retrouvés à Kastri sur Tinos (période de la Culture Phylakopi) et leur composition prouve qu'ils provenaient de Troade, soit sous forme de matières premières, soit déjà sous forme de produits finis. Des échanges commerciaux existaient alors entre la Troade et les Cyclades.

Ces outils servaient à travailler le marbre, surtout originaire de Naxos et Paros, soit pour les célèbres idoles cycladiques, soit pour les vases de marbre. Il ne semble pas que le marbre ait alors été exploité dans des mines, comme de nos jours : il se serait trouvé en grande quantité à fleur de sol. L'émeri de Naxos fournissait aussi des matériaux de polissage. Enfin, la pierre ponce de Santorin permettait un fini parfait.

Les pigments qu'on peut retrouver sur les statuettes, mais aussi dans les tombes, étaient aussi originaires des îles, comme l'azurite pour le bleu et le minerai de fer pour le rouge.

Par la suite, l'habitat se déplaça vers le sommet des îles à l'intérieur d'enceintes fortifiées complétées de tours rondes aux angles. On considère que la piraterie aurait alors pu faire son apparition dans l'archipel.

Minoens et Mycéniens

Les Crétois occupèrent les Cyclades au II millénaire av. J.-C., puis les Mycéniens à partir de 1450 avant l'ère commune et les Doriens à partir de 1100 avant l'ère commune. Les îles, à cause de leur relative petite taille, ne purent affronter ces puissances très centralisées.

Sources littéraires

Thucydide écrit que Minos chassa de l'archipel ses premiers habitants, les Cariens dont les tombeaux étaient nombreux sur Délos. Hérodote précise que les Cariens, aussi appelés Lélèges, étaient arrivés depuis le continent. Ils étaient totalement indépendants (« ils ne payaient aucun tribut »), mais fournissaient des marins aux navires de Minos.

Selon Hérodote, les Cariens auraient été les meilleurs guerriers de leur temps et auraient appris aux Grecs à mettre des crinières aux casques, à représenter des insignes sur les boucliers et à utiliser des courroies pour tenir ceux-ci.

Les Cariens auraient ensuite été chassés des Cyclades par les Doriens, suivis des Ioniens qui firent de l'île de Délos un grand centre religieux.

L'influence crétoise

On connaît une quinzaine d'habitats du Cycladique Moyen (vers 2000 avant l'ère commune - vers 1600 avant l'ère commune). Les trois plus étudiés sont Aghia Irini (IV et V) sur Kéa, Paroikia sur Paros et Phylakopi (II) sur Milos. L'absence de réelle rupture (malgré la couche de destruction) entre Phylakopi I et Phylakopi II permet de penser que la transition ne fut pas brutale. La principale preuve d'une évolution est la disparition des idoles cycladiques des sépultures qui par contre ont très peu évolué, restant à ciste depuis le néolithique.

Les Cyclades subirent aussi une différenciation culturelle. Un groupe au nord autour de Kéa et Syros se rapprocherait plus, d'un point de vue culturel, du Nord-Est de l'Égée, tandis que les Cyclades du Sud seraient plus proches de la civilisation crétoise. S'il est nécessaire de nuancer la tradition ancienne d'un empire maritime minoen, il est cependant indéniable que la Crète finit par avoir une influence sur l'ensemble de l'Égée. Celle-ci se fit plus fortement sentir à partir du Cycladique Récent, ou Minoen Récent (à partir de 1700/1600 avant l'ère commune).

Au Minoen Récent, des contacts importants sont attestés à Kéa, Milos et Santorin : poterie et éléments architecturaux (polythyron, puits de lumière, décor à fresque) minoens ainsi que des signes du Linéaire A. Les tessons retrouvés sur les autres Cyclades y seraient arrivés de façon indirecte depuis ces trois îles. Il est difficile de déterminer de quel type était la présence minoenne dans les Cyclades : colonies de peuplement, protectorats ou comptoirs. Il a été suggéré un temps que les grands bâtiments à Akrotiri sur Santorin (maison Ouest) ou à Phylakopi pouvaient être des palais de gouverneurs étrangers, mais il n'existe pas de preuve formelle pouvant étayer cette hypothèse. Il n'existe pas non plus suffisamment de preuves archéologiques montrant l'existence de quartier exclusivement crétois, comme dans des colonies de peuplement. Il semblerait que la Crète ait défendu ses intérêts dans la région grâce à des agents qui pouvaient jouer un rôle politique plus ou moins important. La civilisation minoenne aurait ainsi protégé ses routes commerciales. L'influence plus forte sur les trois îles de Kéa, Milos et Santorin s'expliquerait ainsi. Les Cyclades étaient un foyer d'échanges très actif. L'axe (ou cordon) occidental (Kéa, Milos, Santorin) était prépondérant. Kéa était l'étape vers le continent et la première étape depuis celui-ci, à proximité des mines du Laurion ; Milos redistribuait vers le reste de l'archipel et restait la principale source d'obsidienne ; et Santorin jouait vis-à-vis de la Crète le même rôle que Kéa vis-à-vis de l'Attique.

La production du bronze resta en grande majorité à l'arsenic, l'étain ne progressa que très lentement dans les Cyclades, à partir du nord-est de l'archipel.

L'habitat était alors constitué de petits villages de marins et d'agriculteurs, souvent fortifiés au plan serré. Les maisons, rectangulaires, d'une à trois pièces, sont mitoyennes, de taille et de construction modeste, parfois à étage, organisées plus ou moins régulièrement dans des blocs séparés par des ruelles dallées. Il n'y avait toujours pas de palais tel qu'on en connaissait en Crète ou sur le continent. On n'a pas non plus découvert de « tombes royales » dans les îles. Si elles ont pu être plus ou moins indépendantes politiquement et commercialement, il semblerait que d'un point de vue religieux, l'influence crétoise fut très forte. Les objets cultuels (rhytons zoomorphes, tables à libation, etc.), les aménagements religieux (bains lustraux, etc.) ou les thèmes des fresques sont similaires à Santorin ou à Phylakopi et dans les palais crétois.

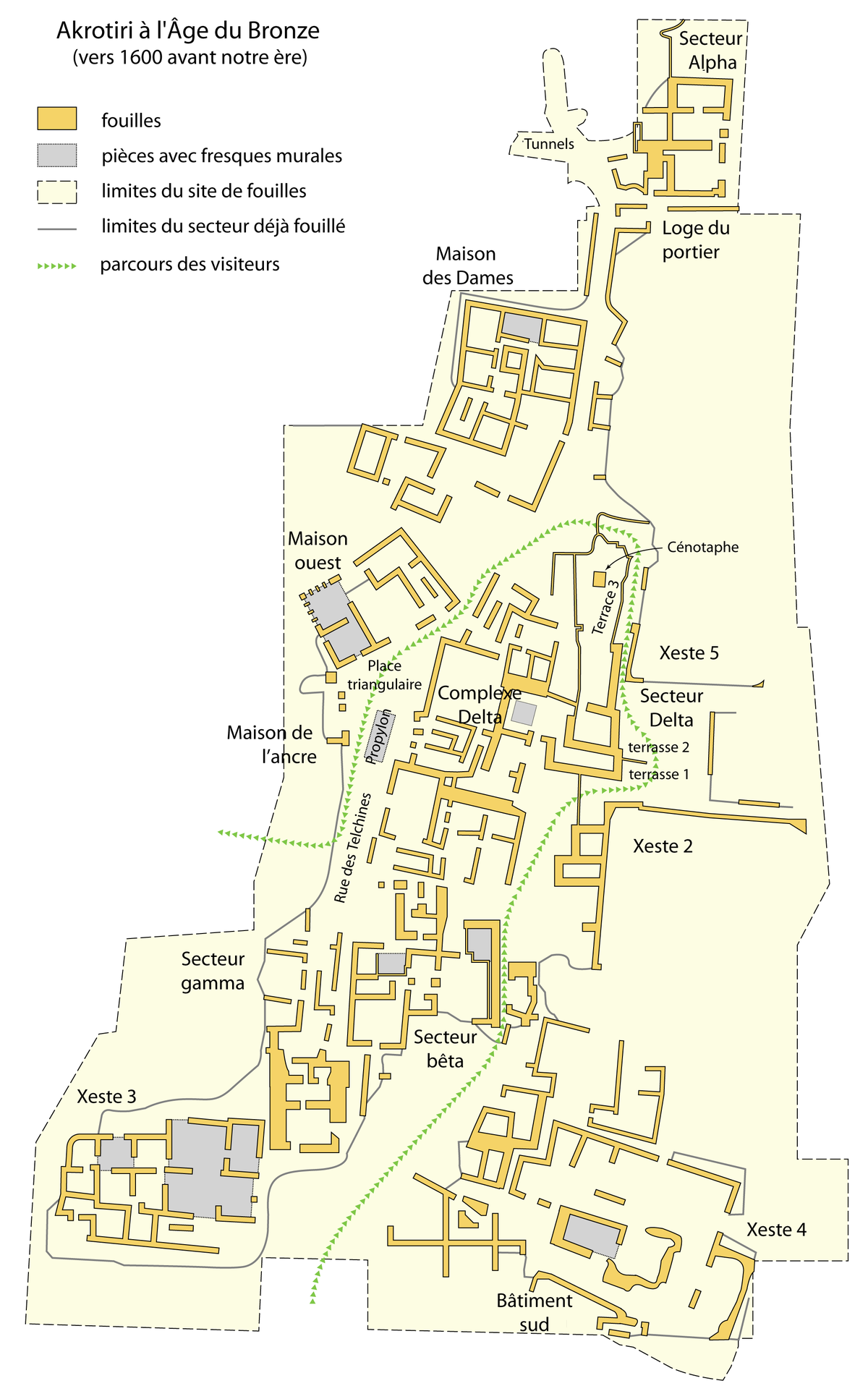

L'explosion de Santorin (entre le Minoen Récent I A et le Minoen Récent I B) a enseveli et préservé un exemple d'habitat : Akrotiri.

Les fouilles depuis 1967 y ont mis au jour une agglomération d'un hectare de superficie, dépourvue de mur d'enceinte. Le plan était en ordre serré, avec un réseau plus ou moins orthogonal de rues pavées et dotées d'égout. Les bâtiments avaient deux à trois étages, sans puits de lumière ni cour : les ouvertures sur la rue donnaient l'air et la lumière. Le rez-de-chaussée abritait l'escalier et des pièces servant de magasin ou d'atelier ; les pièces du premier, un peu plus grandes avaient un pilier central et des décors à fresques. Les maisons avaient des toits en terrasse posés sur des poutres non équarries, recouvertes d'une couche végétale (algues ou feuillage) puis plusieurs couches de terre argileuse, comme dans l'habitat traditionnel encore de nos jours.

Dès le début des fouilles en 1967, l'archéologue grec Spiridon Marinatos, constata que la ville avait subi une première destruction, due à un tremblement de terre, avant même l'éruption, puisque des ruines furent ensevelies. À peu près au même moment, le site d'Aghia Irini sur Kéa fut lui aussi détruit par un tremblement de terre. Une chose est certaine : après l'éruption, les importations minoennes ont disparu d'Aghia Irini (VIII) pour être remplacées par des importations mycéniennes.

Cycladique récent : la domination mycénienne

Entre le milieu du XVe siècle av. J.-C. et le milieu du XIe siècle av. J.-C., les relations entre les Cyclades et le continent connurent trois phases. Jusque vers 1250 avant l'ère commune (Helladique Récent III A-B1 ou début du Cycladique Récent III), l'influence mycénienne se fit sentir seulement sur Délos, à Aghia Irini (sur Kéa), à Phylakopi (sur Milos) et peut-être à Grotta (sur Naxos). Certains bâtiments rappellent les palais continentaux, sans que les preuves soient définitives, mais des éléments typiquement mycéniens ont été retrouvés dans les sanctuaires religieux. Dans la période de troubles accompagnés de destructions que connurent les royaumes continentaux (Helladique Récent III B), les relations se ralentirent, allant jusqu'à s'arrêter (disparition d'objets mycéniens dans les strates correspondantes dans les îles). De plus, les sites insulaires se fortifièrent ou améliorèrent leurs défenses (Phylakopi, mais aussi Aghios Andréas sur Siphnos ou Koukounariès sur Paros). Les relations reprirent à l'Helladique Récent III C. Aux importations d'objets (jarres à étrier à décor de poulpes) s'ajoutèrent aussi des mouvements de population avec des migrations venues du continent. Une tombe à tholos, caractéristique des sépultures mycéniennes du continent a été mise au jour sur Mykonos. Les Cyclades furent occupées de façon continue jusqu'au moment du déclin de la civilisation mycénienne.