Histoire des Cyclades - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La période ottomane

Conquête et administration des îles

Barberousse, grand amiral de la flotte ottomane, prit les îles pour les Turcs grâce à deux raids en 1537 et 1538. La dernière à se soumettre fut Tinos, vénitienne depuis 1390, en 1715.

Cette conquête posa cependant un problème à la Sublime Porte. Il ne lui était pas possible, financièrement et militairement, de laisser une garnison dans chacune. De plus, la guerre qu'elle menait était contre Venise, pas contre les autres puissances occidentales. Ainsi, Siphnos appartenait à des Bolognais, les Gozzadini. La Porte n'étant pas en guerre contre Bologne, elle laissa cette famille gouverner l'île. De même, les Sommaripa avaient Andros. Ils arguèrent du fait qu'ils étaient Français, originaires des rives de la Somme (Sommaripa est la forme italianisée de Sommerive), pour passer sous la protection des Capitulations. Ailleurs, il fut plus simple, sur ce modèle, de laisser en place les familles régnantes qui passèrent juste sous la suzeraineté ottomane. Les plus grandes Cyclades conservèrent leurs seigneurs latins. Ils payaient un impôt annuel à la Porte, signe de leur nouvelle vassalité. Quatre des plus petites se retrouvèrent sous administration ottomane directe. Cependant, Giovanni IV Crispo, qui gouverna le Duché de Naxos de 1518 à 1564, entretint une cour fastueuse, cherchant à imiter la Renaissance occidentale. Giovanfrancesco Sommaripa, seigneur d'Andros, s'était fait détester de ses sujets. De plus, dans les années 1560, la coalition entre le Pape, les Vénitiens et les Espagnols (la future Sainte-Ligue qui triompherait à Lépante) se mettait en place, et les seigneurs latins des Cyclades étaient sollicités et semblaient prêts à s'engager (financièrement et militairement). Enfin, les pirates barbaresques continuaient aussi de temps à temps à piller les îles. Les insulaires envoyèrent alors une délégation à Constantinople pour plaider qu'ils ne pouvaient continuer à servir deux maîtres. Le Duché de Naxos, auquel fut ajouté Andros, passa ainsi à Joseph Nasi, proche du Sultan en 1566. Il ne vint jamais dans « ses » îles, en laissant l'administration à un noble local : Coronello. Cependant, comme il en avait la jouissance directe et personnelle, l'administration ottomane n'y fut jamais installée. Les propriétés foncières ne furent pas touchées, contrairement aux autres terres chrétiennes conquises par les Ottomans. Elles furent même laissées à leurs anciens propriétaires féodaux qui conservèrent leurs usages et leurs privilèges traditionnels.

À la mort de Nasi, il y eut encore quelques seigneurs de Naxos, de plus en plus virtuels et les îles glissèrent peu à peu sous l'administration ottomane normale. Elles furent concédées au Capitan Pacha (grand amiral de la flotte ottomane), c'est-à-dire que le revenu lui en revenait. Il n'y venait qu'une fois par an, avec toute sa flotte, toucher la somme globale des impôts. Il s'installait alors dans la baie de Dryo au sud-est de Paros.

Le Divan n'envoya cependant que très rarement des officiers et gouverneurs les diriger en son nom propre. Il y eut des tentatives d'installer des cadis et des beys sur chaque grande île, mais les pirates chrétiens les enlevaient en si grand nombre pour les revendre à Malte que la Porte dut y renoncer. Les îles ne furent plus gouvernées que de loin. Des magistrats locaux, souvent appelés épitropes, gouvernaient localement. Leur principale attribution était de collecter les impôts. La Porte accorda par un ahdname (accord) en 1580 des privilèges aux plus grandes Cyclades (celles du Duché de Joseph Nasi). En échange d'un tribut annuel qui comprenait la capitation et la protection militaire, les propriétaires terriens chrétiens (catholiques et orthodoxes) conservèrent leurs terres et leur position dominante (ils négociaient les impôts pour la communauté).

Un droit local particulier se mit alors en place, mélange des coutumes féodales, des traditions byzantines, du droit canon orthodoxe et des exigences ottomanes, le tout adapté à la situation de l'île. Ce particularisme législatif fit que seul des autorités autochtones pouvaient s'y retrouver. La langue elle-même des documents produits était un mélange d'italien, de grec et de turc. Ce fut une raison supplémentaire à l'absence administrative ottomane.

Population et économie

Les Cyclades avaient beaucoup souffert économiquement et démographiquement des exactions d'abord des pirates turkmènes et barbaresques, puis plus tard (XVIIe siècle) des pirates chrétiens. Après la défaite de Lépante, Kiliç Ali Pacha, nouveau Capitan-Pacha entama une politique de repeuplement des îles. Par exemple, le pope Pothétos d'Amorgos fut autorisé en 1579 à mener des colons dans l'île presque désertée d'Ios. Kimolos, pillée par des pirates chrétiens en 1638 fut repeuplée par des colons siphniotes en 1646. Des Albanais chrétiens, qui avaient déjà migré vers le Péloponnèse à l'époque du Despotat de Morée ou qui avaient été installés sur Kythnos par les Vénitiens, furent invités par l'Empire ottoman à venir s'installer sur Andros. La légende de la pureté ethnique des Cyclades est ici mise à mal.

Le passage régulier des pirates, de quelque origine qu'ils fussent, avait une autre conséquence : la quarantaine n'était évidemment pas respectée et les épidémies ravageaient les îles. La peste sévit ainsi à Milos en 1687, 1688 et 1689, à chaque fois pendant plus de trois mois. L'épidémie de 1689 fit 700 morts pour une population de 4 000 habitants. La peste fit son retour en 1704, accompagnée de l'anthrax et tua presque tous les enfants de l'île.

L'absence de redistribution des terres à des colons musulmans, ainsi que le peu d'intérêt des Turcs pour la mer, sans compter le danger des pirates chrétiens, firent aussi qu'il y eut très peu de Turcs à s'installer dans les îles. Seule Naxos accueillit quelques familles turques.

Les Cyclades avaient alors des ressources limitées et dépendaient d'importations pour leur survie alimentaire. Les grandes îles (Naxos et Paros principalement) étaient bien entendues les plus fertiles grâce à leurs montagnes qui retenaient l'eau et grâce à leurs plaines littorales.

Le peu qui était produit sur les îles faisait, comme depuis la préhistoire, l'objet d'un intense commerce qui permettait de mettre les ressources en commun. Le vin de Santorin, le bois de Folégandros, le sel de Milos ou le froment de Sikinos circulaient dans l'archipel. Andros élevait des vers à soie et la matière première était filée sur Tinos et Kéa. Toutes les productions n'étaient pas destinées au marché local : Milos envoyait sa meulière jusqu'en France et les chapeaux de paille de Siphnos (production introduite par les seigneurs francs) partaient aussi en Occident. En 1700, année minimum, le port de Marseille accueillit onze vaisseaux et trente-sept barques provenant des Cyclades. La cité phocéenne vit ainsi passer cette année-là : 231 000 livres de blé ; 150 000 livres d'huile ; 58 660 livres de soie de Tinos ; 14 400 livres de fromages ; 7 635 livres de laine ; 5 019 livres de riz ; 2 833 livres de peaux d'agneau ; 2 235 livres de coton ; 1 881 livres de cire ; 1 065 livres d'éponge.

Les Cyclades étaient aussi le centre de la contrebande du blé vers l'Occident. Les années de bonnes récoltes, les bénéfices étaient importants, mais au-delà des années de mauvaises récoltes, cette activité dépendait du bon vouloir des autorités ottomanes qui désiraient soit une plus grosse part, soit faire avancer leur carrière en se faisant remarquer par une lutte contre cette contrebande. Ces fluctuations étaient suffisamment importantes pour que Venise suivît de près les nominations d'« officiers » ottomans dans l'Archipel.

L'activité commerciale restait donc importante dans les Cyclades. Une partie de cette activité était liée à la piraterie, au-delà de la contrebande. Des commerçants s'étaient spécialisés dans l'achat du butin et dans la fourniture d'approvisionnement. D'autres avaient développé une économie de service destinée à ces pirates : tavernes et prostituées. Les îles où ils hivernaient ne vivaient à la fin du XVIIe siècle que de leur présence : Milos, Mykonos et surtout Kimolos qui devrait autant son nom latin d'Argentière à la couleur de ses plages ou à ses mythiques mines d'argent qu'aux sommes dépensées par les pirates. Cette situation amena une différenciation entre les îles elles-mêmes : d'un côté les îles dépravées (ces trois îles principalement), de l'autre les îles vertueuses, avec en tête Siphnos, très orthodoxe, où s'ouvrit la première école grecque des Cyclades et 1687 et où les femmes se couvraient même le visage.

Au cours des guerres opposant la Sérénissime et l'Empire ottoman pour la possession de Candie, les Vénitiens menèrent une grande contre-attaque en 1656 qui leur permit de fermer efficacement les Dardanelles. La flotte ottomane ne put alors protéger les Cyclades qui furent mises en coupe réglée par les Vénitiens pendant une dizaine d'années. Le proverbe cycladique : « Mieux vaut se faire massacrer par le Turc que d'être donné en pâture au Vénitien » daterait de ces exactions. Lorsque la flotte ottomane réussit à briser le blocus vénitien et que les Occidentaux durent se replier, ils ravagèrent les îles : destructions des forêts et des oliveraies et vol de tout le bétail. L'économie cycladique venait à nouveau de souffrir.

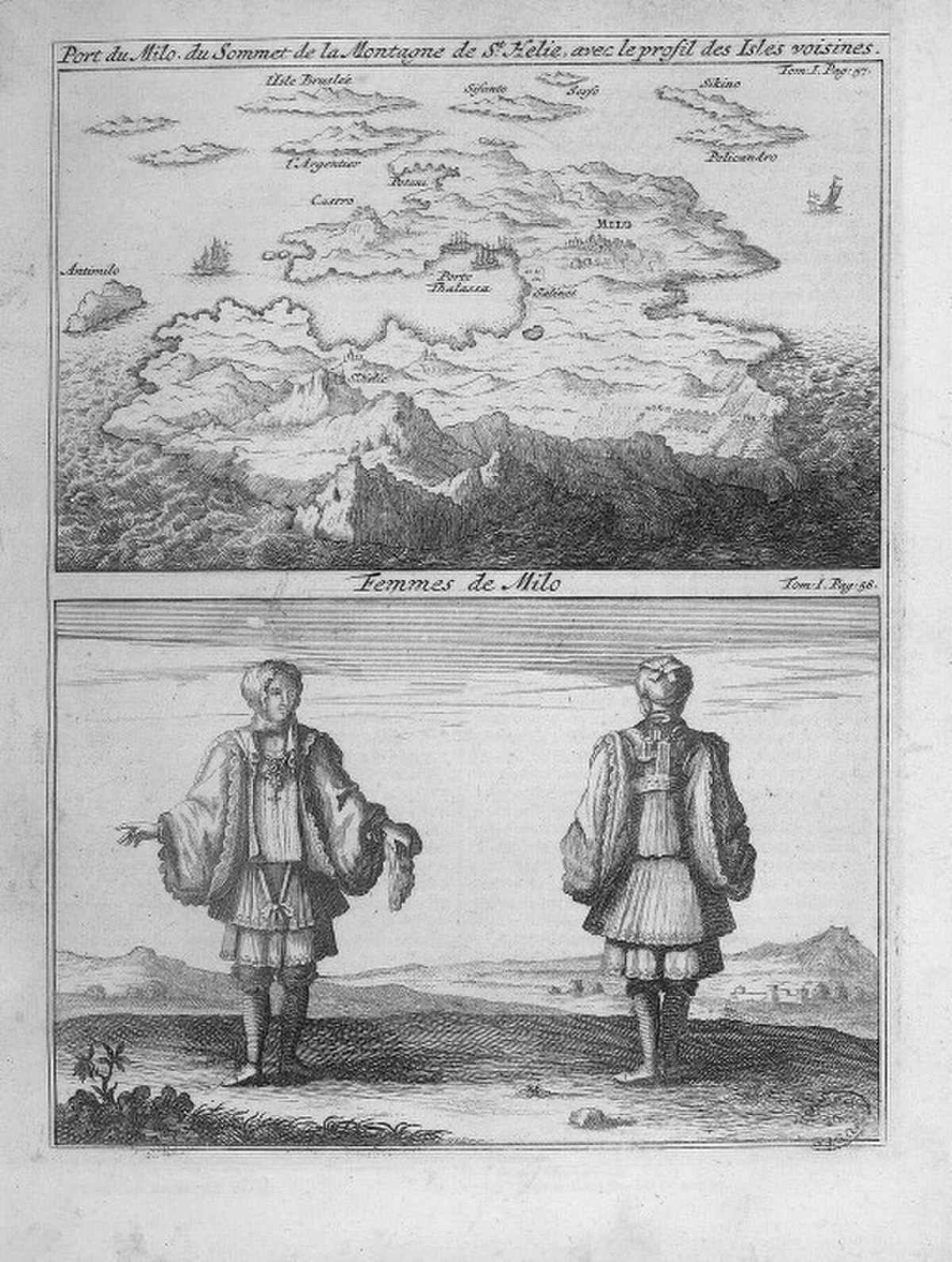

Les Cyclades : un enjeu entre orthodoxes et catholiques

Le Sultan, comme partout ailleurs dans ses territoires grecs, favorisa l'Église orthodoxe grecque. Il considérait le patriarche œcuménique comme le dirigeant des Grecs au sein de l’Empire. Celui-ci était responsable du bon comportement des Grecs, et en échange il lui était laissé de larges pouvoirs sur la communauté grecque ainsi que les privilèges qu’il avait obtenus sous l’Empire byzantin. Dans l'ensemble de l'Empire, les Orthodoxes avaient été organisés au sein d'un millet, mais pas les Catholiques. De plus, dans les Cyclades, le catholicisme était la religion de l'ennemi vénitien. L'orthodoxie profita alors de cette protection pour tenter de reconquérir le terrain perdu lors de l'occupation latine. Dans le reste de l'Empire, la mise en valeur des terres était souvent confiée aux ordres religieux et aux fondations religieuses musulmanes. Comme ces derniers étaient absents des îles, ce fut aux monastères orthodoxes que cette fonction fut dévolue. Tournefort visitant les Cyclades en 1701, recensa les monastères orthodoxes : treize sur Milos, six sur Siphnos, au moins un à Sériphos, seize sur Paros, au moins sept à Naxos, un à Amorgos, quelques-uns à Mykonos, cinq à Kéa, au moins trois à Andros (pour les autres îles, les renseignements sont absents). Seuls trois étaient des fondations byzantines : la Panaghia Chozoviotisa sur Amorgos (XIe siècle), la Panaghia Panachrantos sur Andros (Xe siècle) et le Profitis Elias (1154) sur Siphnos, tous les autres appartenaient à la vague de reconquête orthodoxe sous protection ottomane. Les nombreux monastères fondés lors de la période turque furent des fondations privées par des particuliers sur des terres leur appartenant. Ces fondations sont la preuve d'une évolution sociale dans les îles. Certes, en général, les grandes familles catholiques se convertirent peu à peu, mais cela ne suffit pas à expliquer l'ampleur des fondations. Il faut en conclure l'émergence d'une nouvelle élite grecque orthodoxe qui profita de l'ébranlement de la société lors de la conquête ottomane pour acquérir des biens fonciers. Leur richesse se renforça ensuite avec les bénéfices des entreprises commerciales et navales. Au début du XVIIe siècle, la reconquête orthodoxe était pratiquement totale. C'est dans ce contexte que se plaça la contre-attaque catholique.

Les missionnaires catholiques envisagèrent par exemple le déclenchement d'une croisade. Le Père Saulger, Supérieur des Jésuites à Naxos, était un ami personnel du confesseur de Louis XIV, le Père La Chaise. Il usa de cette influence pour pousser le souverain français à la croisade, en vain.

Les Cyclades comptaient six évêchés catholiques : Santorin, Syros, Naxos, Tinos, Andros et Milos. Ils faisaient partie de la politique de présence catholique, car le nombre de paroissiens ne justifiait pas autant d'évêques. Au milieu du XVIIe siècle, l'évêché d'Andros regroupait cinquante catholiques, celui de Milos, treize. L'Église catholique se montra en effet très active dans les îles au XVIIe siècle, profitant du fait qu'elle était sous la protection des Ambassadeurs de France et de Venise à Constantinople, ainsi que des guerres entre Venise et l'Empire ottoman qui affaiblirent la position des Turcs dans l'archipel. La Congrégation pour la propagation de la foi, les évêques catholiques et les missionnaires jésuites et capucins tentèrent de gagner les populations grecques orthodoxes à la foi catholique et d'imposer le rite tridentin.

Les capucins étaient membres de la Mission de Paris et donc sous la protection de Louis XIV qui voyait là un moyen d'affirmer son prestige de Roi Très Chrétien, mais aussi de placer des jalons commerciaux et diplomatiques. Des établissements capucins furent fondés à Syros en 1627, Andros en 1638 (ils en furent chassés par les Vénitiens en 1645 et firent leur retour en 1700), à Naxos en 1652, à Milos en 1661 et à Paros, d'abord à Naoussa au nord en 1675, puis à Paroikia en 1680. Les Jésuites étaient plutôt l'instrument de Rome, même s'ils disposaient aussi de la protection française et étaient souvent d'origine française. Un monastère jésuite fut fondé à Naxos en 1627, en partie grâce à un financement par des marchands de Rouen.. Ils s'installèrent à Santorin (1642) et à Tinos (1670). Il y eut aussi une mission franciscaine fondées au XVIe à Naxos ; et un couvent de dominicaines fondé à Santorin en 1595.

Parmi les activités de prosélytisme, les Jésuites montaient des pièces, dans lesquelles jouaient des pères jésuites et des membres de la bonne société catholique de l'île. Ces pièces furent données à Naxos, mais aussi à Paros ou Santorin pendant plus d'un siècle. Les thèmes étaient religieux et en rapport avec la culture locale : « pour gaigner plus facilement le cœur des Grecs et pour ce on a représenté telle action tout en leur langue vulgaire et au mesme jour que les Grecs célèbrent la fest de S. Chrisostome. »

Au XVIIIe siècle, la plupart des missions catholiques avaient disparu. Les missionnaires catholiques n'avaient pas réussi pas à atteindre leurs objectifs, hormis à Syros, qui conserve encore de nos jours une forte communauté catholique. À Santorin, ils réussirent juste à maintenir les effectifs de la communauté catholique. À Naxos, malgré une diminution du nombre de fidèles, un petit noyau catholique subsista. Bien entendu, Tinos, vénitienne jusqu'en 1715 resta un cas à part, avec une importante communauté catholique. Là où elles existaient, les communautés catholiques vivaient à part, bien séparées des Orthodoxes : villages entièrement catholiques sur Naxos ou quartier au centre du village principal de l'île. Ainsi, elles disposaient d'une certaine autonomie administrative elles aussi, puisqu'elles traitaient directement avec les autorités ottomanes, sans passer par les représentants orthodoxes de l'île. Cette situation créait aussi chez les catholiques le sentiment d'être assiégés par « l'ennemi orthodoxe ». En 1800 et 1801, des notables catholiques naxiotes furent attaqués par une partie de la population orthodoxe, menée par Markos Politis.

La piraterie catholique

Lorsque l'Afrique du nord fut définitivement intégrée à l'Empire ottoman, et surtout lorsque les Cyclades passèrent au Capitan-Pacha, il ne fut plus question pour les pirates barbaresques d'y continuer leurs razzias. Ils agirent alors en Méditerranée occidentale. À l'inverse, les Chrétiens avaient été chassés de l'Égée, après les défaites vénitiennes. Ils prirent alors le relais des pirates musulmans dans l'Archipel.

Le principal objectif était la route commerciale entre l'Égypte, son blé et ses impôts (le tribut des Mamelouks), et Constantinople. Les pirates hivernaient sur Paros, Antiparos, Ios ou Milos (décembre-mars). Ils s'installaient au printemps dans les parages de Samos puis au début de l'été dans les eaux chypriotes et à la fin de l'été sur les côtes de Syrie. Si à Samos et Chypre, ils attaquaient les navires, en Syrie, ils descendaient à terre et enlevaient de riches musulmans qu'ils libéraient contre rançon. Ces activités rapportaient le plus. Ils revenaient ensuite dépenser leur butin dans les Cyclades.

Les pirates les plus célèbres furent les deux frères Téméricourt, originaires du Vexin. Le cadet, Téméricourt-Beninville était chevalier de Malte. Au printemps 1668, ils pénétrèrent, avec quatre frégates dans la rade d'Ios. Lorsque la flotte ottomane, qui faisait voile vers la Crète dans le cadre de la guerre contre Venise, tenta de les en déloger le 2 mai, ils la repoussèrent en lui causant d'importants dégâts et firent ainsi leur réputation. Hugues Creveliers, surnommé « l'Hercule des mers » commença sa carrière un peu plus tôt, avec l'aide des chevaliers de Malte. Il fit rapidement fortune et organisa la piraterie chrétienne dans les Cyclades. Il avait sous ses ordres directs entre une douzaine et une quinzaine de navires et avait accordé son pavillon à une vingtaine d'armateurs qui disposaient de sa protection et lui reversaient une partie de leurs revenus. Il mit les îles en coupe réglée.

Leur carrière s'achevait assez brusquement : Téméricourt-Beninville fut décapité à vingt-deux ans en 1673 lors des fêtes pour la circoncision d'un des fils du Sultan ; Creveliers sauta avec son navire en baie d'Astypalée en 1678.

Ces pirates se considéraient comme des corsaires, mais leur situation était plus ambiguë. D'origine livournaise, corse ou française, ils étaient en grande majorité catholiques et agissaient sous la protection plus ou moins officieuse soit d'ordre religieux : les chevaliers de Malte ou l'Ordre de Saint-Étienne de Livourne ; soit de puissances occidentales qui cherchaient à se maintenir ou à s'implanter dans la région : Venise, la France, la Toscane, la Savoie ou Gênes. Ils étaient donc presque des corsaires, mais pouvant être désavoués à tout moment par leurs protecteurs secrets, ils redevenaient des pirates. Ainsi, après avoir capitulé en Crète, Venise dut accepter par traité de lutter contre la piraterie en Égée.

Jean Chardin raconte ainsi l'arrivée à Mykonos de deux navires vénitiens en 1672 :

« Ils y entrèrent de nuit. L'amiral, en jetant l'ancre, tira des fusées. (...) C'était pour avertir les corsaires chrétiens qui pourraient être au port de se retirer avant le jour. Il y en avait alors deux. Ils firent voile le lendemain matin (...). La République s'était engagée auprès du Grand Seigneur dans le Traité de Candie de chasser les corsaires chrétiens, (...) elle usait de ce ménagement afin de satisfaire la Porte sans agir pour autant contre les corsaires. »

Le Chevalier d'Arvieux rapporte lui aussi l'attitude ambiguë de la France vis-à-vis de Téméricourt-Beninville dont il fut témoin en 1671. Cette attitude, qu'eut aussi le marquis de Nointel, Ambassadeur de France à Constantinople quelques années plus tard, était un moyen de pression para-diplomatique lorsqu'il s'agissait de renégocier les capitulations. De même, le marquis de Fleury, considéré comme un pirate, vint s'installer dans les Cyclades avec le financement de la Chambre de Commerce de Marseille à un moment où se négociait le renouvellement des capitulations. Certains de ces commerçants occidentaux (faillis en fuite surtout) se mettaient aussi au service des pirates dans leurs îles de prédilection, leur achetant le butin et leur fournissant équipement et ravitaillement.

Il y avait aussi des liens très étroits entre la piraterie catholique et les missions catholiques. Les capucins de Paros protégèrent Creveliers et firent dire des messes pour le repos de son âme. Ils reçurent aussi de nombreuses riches aumônes de pirates corses comme Angelo Maria Vitali ou Giovanni Demarchi qui leur donna 3 000 piastres pour construire leur église. Il y aurait eu une sorte de symbiose entre pirates et missionnaires catholiques. Les pirates protégeaient les missions contre les exactions des Turcs et les progrès de l'Église orthodoxe. Les moines fournissaient approvisionnement et parfois asile.

La présence de ces pirates-corsaires catholiques dans les Cyclades à la fin du XVIIe siècle ne devait donc rien au hasard et participait d'un mouvement plus vaste de tentative de retour des Occidentaux dans l'Archipel. Au début du XVIIIe siècle, la piraterie dans les Cyclades changea de physionomie. La défaite définitive de Venise en Crète diminua l'intérêt de la Sérénissime pour la région et donc ses interventions. Louis XIV changea aussi d'attitude. Les corsaires occidentaux disparurent peu à peu et furent remplacés par des autochtones qui se livraient autant à la piraterie qu'à la contrebande ou au commerce. Les grandes fortunes d'armateurs se mirent alors doucement en place.

Déclin de l'Empire ottoman

La domination ottomane était mal vécue. Avec le temps, les avantages d'une domination ottomane plutôt que latine s'estompèrent. Lorsque l'ancien maître était oublié, les défauts du nouveau apparaissaient avec plus d'acuité. L'ahdname de 1580 accordait une liberté administrative et fiscale, ainsi qu'une grande liberté religieuse : les Grecs orthodoxes pouvaient construire et réparer leurs églises et surtout, ils avaient le droit de faire sonner les cloches de leurs églises, privilège dont ne disposaient pas les autres terres grecques sous domination ottomane. Les idées des Lumières atteignaient même les Cyclades, par l'intermédiaire des commerçants qui entraient en contact avec les idées occidentales lors de leurs voyages. Certains d'entre eux envoyaient aussi parfois leurs fils faire leurs études dans les universités européennes.

De plus, un certain nombre de légendes populaires à propos de la libération des Grecs et de la reconquête de Constantinople couraient aux XVIIe et XVIIIe siècles. Elles faisaient intervenir Dieu, ses Saints guerriers et le dernier Empereur, Constantin XI Paléologue, qui se réveillerait et quitterait la caverne où les anges l'avaient transporté et transformé en marbre. Ils mèneraient les soldats grecs jusqu'à Constantinople. Ils seraient aussi accompagnés dans ce combat d'un xanthos genos, une race de libérateurs aux cheveux blonds venus du Nord.

C'est pour cela que les Grecs se tournèrent vers les Russes, les seuls Orthodoxes à n'avoir pas été soumis aux Turcs, pour les aider à recouvrer leur liberté. La Russie qui cherchait un débouché sur une mer tempérée affrontait régulièrement l'Empire ottoman pour atteindre d'abord la mer Noire, voire la Méditerranée. Elle sut utiliser ces légendes grecques. Ainsi, Catherine II avait prénommé son fils, qui devait lui succéder, Constantin.

Les Cyclades participèrent à divers soulèvements importants, comme en 1770-1774, lors de la Révolution d'Orloff qui amena un bref passage des Russes de Catherine II dans les îles. Les opérations eurent principalement lieu dans le Péloponnèse. Des combattants originaires des Cyclades quittèrent leurs îles pour aller participer aux combats. En 1770, la flotte russe poursuivit la flotte ottomane à travers l'Égée et lui infligea la défaite de Chesmé. Puis, elle alla hiverner dans la baie de Naoussa, au nord de Paros. Mais, touchée par une épidémie, elle abandonna ses alliés et évacua la Grèce en 1771. Il semblerait cependant que les Russes soient restés plus ou moins longuement dans les Cyclades : « en 1774, [les Russes] s'emparèrent des îles de l'Archipel, qu'ils occupèrent en partie pendant quatre ou cinq ans » ; Mykonos aurait été occupé par les Russes de 1770 à 1774 ; les navires russes seraient restés à Naoussa (Paros) jusqu'en 1777.

Un nouveau conflit russo-turc (1787-1792) qui se termina par le traité de Jassy vit encore des opérations dans les Cyclades. Lambros Katsonis, officier grec de la marine russe, opéra avec une flottille gréco-russe depuis l'île de Kéa, d'où il attaquait les navires ottomans. Une flotte turco-algérienne finit par le défaire le 18 mai 1790 au large d'Andros. Katsonis réussit à s'enfuir avec seulement deux navires vers Milos. Il avait perdu 565 hommes, les Turcs plus de 3 000.

Cependant, les Grecs n'avaient pas tout perdu car le traité de Kutchuk-Kaïnardji (1774) permit aux îles de développer leur commerce, sous pavillon russe. De plus, les exactions vengeresses des Ottomans épargnèrent relativement les îles.