Système climatique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

Le système climatique est l'ensemble des interactions entre l'atmosphère, les eaux de surface, la cryosphère, la lithosphère et la biosphère de la Terre, qui sous l'effet du rayonnement solaire, détermine le climat de la planète.

Fonctionnement général

Le système climatique de la Terre est surtout dirigé par deux éléments: l’atmosphère et l’océan. Ces deux masses d’eau et d’air règnent tout deux sur l’ensemble du système climatique mondial et les climats sont générés par un échange important d’énergie entre ceux-ci. Ainsi l’énergie directement reçue du Soleil, sous forme d'ondes courtes, est captée par les mers et les continents selon l'albédo de leur surface et la végétation qui couvre les continents. Ainsi la banquise renvoie par réflexion vers l’espace une grande quantité d’énergie alors que la mer l'absorbe de façon importante. L'essentiel de l'énergie thermique reçue est captée dans les zones intertropicales. C'est là que l'intensité des rayons solaires est la plus importante et la plus régulière.

L'énergie absorbée chauffe les océans et la surface des continents. L’océan a une mémoire thermique beaucoup plus importante que l’atmosphère, il est donc la réserve de chaleur des climats. Cette réserve est cependant très inégale. En effet de multiples agents influent sur la chaleur de l’océan. La force de Coriolis, due à la rotation de la terre, crée les courants marins qui font circuler la chaleur. De même la variation de la salinité de l’océan fait varier la densité de ce dernier. Cette variation, due à l’évaporation, permet à l'eau plus dense de plonger en profondeur près des pôles et celle moins dense de faire surface près de l'équateur. On appelle cette circulation la circulation thermohaline.

Lorsque les courants plongent, ils se refroidissent et ne se réchauffent qu’une fois revenus en surface. Cette chaleur diffusée dans l’air est ensuite répartie par les vents. On peut donc considérer l’océan comme la chaudière de la Terre et l’atmosphère comme les radiateurs qui diffusent la chaleur. L’océan distribue la chaleur emmagasinée en zone tropicale pour la redistribuer vers l’atmosphère de zones tempérées. Cette énergie calorique est transmise à l’atmosphère de trois façons différentes :

- Par chaleur latente : l’évaporation naturelle de l’eau, sous forme gazeuse, transporte de l’énergie calorique et par ce biais réchauffe l’atmosphère ;

- Par chaleur de rayonnement : l’océan émet par infrarouges des rayons à la longueur d’onde correspondant à sa température. L’énergie transportée par ce rayonnement est captée par l’atmosphère ;

- Par chaleur sensible : les deux corps étant constamment en contact, de l’énergie est échangée par conductivité.

Pour que ce transfert de chaleur s’effectue, il faut que l’atmosphère soit plus froide que le courant. En raison de sa capacité thermique, l'océan ne verra sa température varier que très peu d'une saison à l'autre, et la différence de température entre les deux milieux ne dépendra que de celle de l’atmosphère. C’est donc en hiver que le transfert de chaleur sera le plus intense.

Circulation atmosphérique

La circulation atmosphérique change continuellement mais le patron de base est relativement constant. Les dépressions des latitudes moyennes ou les cyclones tropicaux individuels se développent un peu partout selon une prédictibilité parfois proche de la théorie du chaos mais l'ensemble moyen du patron atmosphérique est stable et dépend de l'équilibre entre la répartition de la pression atmosphérique et la force de Coriolis due à la rotation.

On distingue trois zones de circulation des vents entre l'équateur et les Pôles. La première zone est celle de Hadley qui se situe entre l'équateur et 30 degrés N et S où l'on retrouve des vents réguliers soufflant du nord-est dans l'hémisphère nord et du sud-est dans celui du sud : les alizés. Les navigateurs à voile ont depuis longtemps utilisés cette zone de vents réguliers pour traverser les océans. La seconde se situe aux latitudes moyennes et est caractérisée par des systèmes dépressionnaires transitoires sous une circulation d'altitude généralement d'ouest, c'est la cellule de Ferrel. Finalement, la cellule polaire se retrouve au nord et au sud du 60e parallèle avec une circulation de surface généralement d'est.

Entre ces trois zones, on retrouve les courant-jets circulant autour de la planète à une altitude variant entre 10 et 15 km et qui sont le lieu de frontogénèses. L’influence des courants marins donne lieu à une oscillation de la position des systèmes météorologiques mais il existe des endroits où on remarque en moyenne une pression qui correspond à des anticyclones ou des dépressions. La variation de la différence de pression entre ces systèmes va modifier le flux d'altitude et donc la trajectoire des systèmes de beau ou de mauvais temps.

Oscillation nord-atlantique

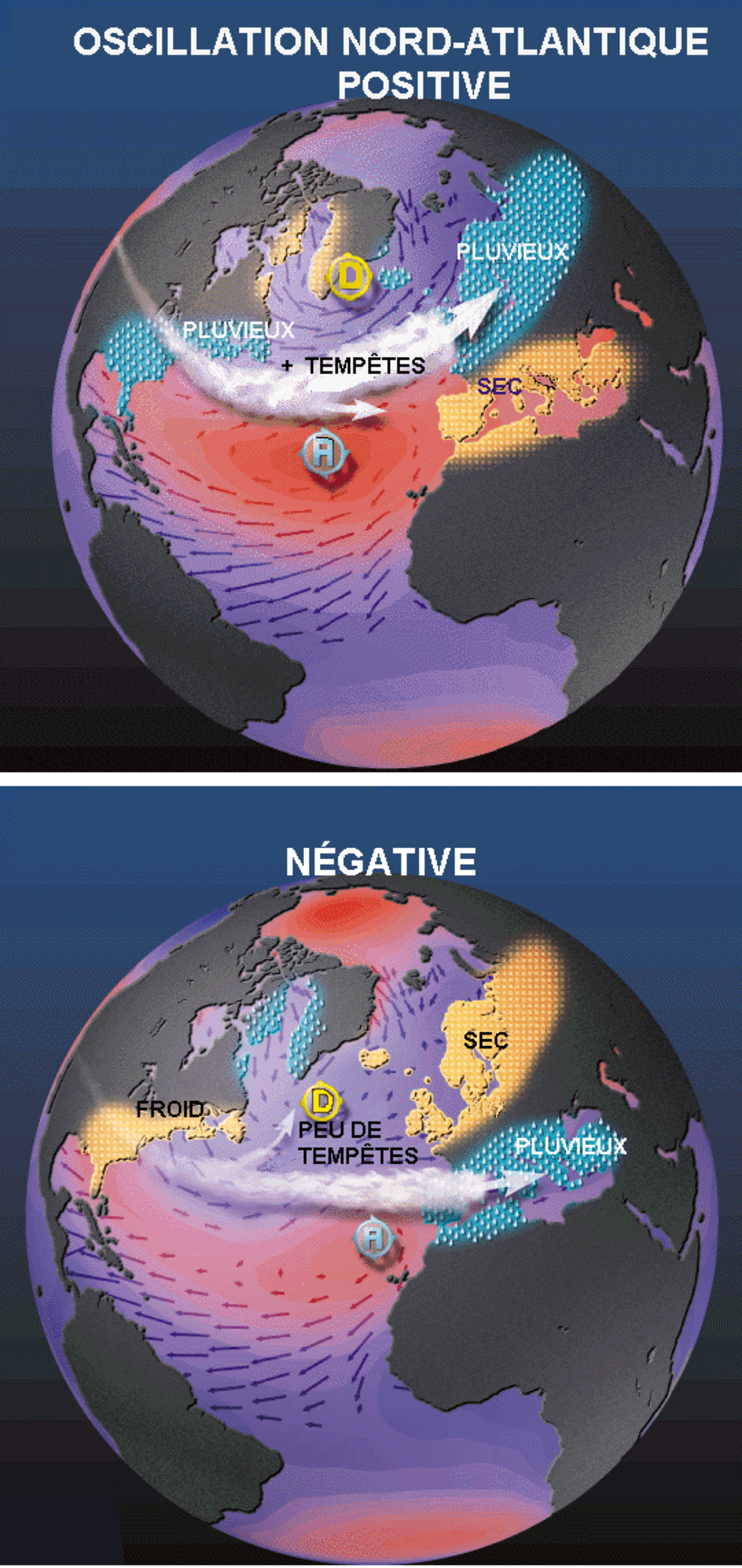

Ainsi dans l'Atlantique Nord ont a la dépression d'Islande et l'anticyclone des Açores. La variation temporelle de pression entre ces deux entités est appelée l'Oscillation nord-atlantique (NOA en anglais). Les variations climatiques hedomadaires ou mensuelles, tant sur la côte l'Amérique du Nord que celle de l'Europe, dépendent de cette oscillation. La différence de pression moyenne peut être soit positive, soit négative et les effets sont particuliers à chacune de ces phases.

En Europe, un ONA très positif, est relié à une circulation zonale d'ouest plus prononcée entre les deux entités car la différence de pression causant les vents est plus grande. De plus, l'anticyclone plus important sur les Açores fait remonter la circulation vers le nord. Ceci amène de l'air humide et plus frais en Europe. Les étés sont alors frais et les hivers doux mais pluvieux. Par contre, quand l'indice est négatif, la circulation est plus faible et plus au sud donnant des hivers froids et les dépressions se dirigent alors vers le bassin méditerranéen. Si l'indice est très négatif, les étés seront caniculaires et les hivers particulièrement froid. Les précipitations seront déplacées vers la Mer Méditerranée et l'Afrique du Nord.

En Amérique, dans la phase positive, sur le nord et l'est du Canada ainsi que sur le Groenland, les hivers sont plutôt froids et secs. Le long de la côte Est des États-Unis, ils sont plutôt doux et humides. En effet, un creux barométrique d'altitude se forme le long de la côte et les vents deviennent du sud-ouest, empêchent la descente d'air arctique le long de la côte. Par contre les hivers de phase négative, le flux zonal se retrouve plus au nord. Le Groenland voit des hivers plutôt doux et la côte Est du continent nord-américain subit plus d'épisodes froids et de chutes de neige, dont de nombreuses tempêtes du Cap Hatteras et continentales.

Autres oscillations

Il existe de nombreuses autres variations cycliques de l'atmosphère qui influencent l'échange air-mer. On a ainsi l'oscillation de Madden-Julian, l'Oscillation australe, l'Oscillation nord-atlantique, etc. Toutes celles-ci influencent la direction suivie par l'air doux ou l'air froid, et donc le climat d'un lieu particulier.