1984 (roman) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Adaptations et références

1984 a donné lieu à plusieurs adaptations cinématographiques :

- 1984 (téléfilm) : Rudolph Cartier (1954)

- 1984 : Michael Anderson (1956)

- 1984 (téléfilm) : Christopher Morahan (1965)

- 1984 : Michael Radford (1984)

- 1984 (théâtre cinématographique) : Alan Lyddiard (2001)

- 1984 (théâtre cinématographique) : Alan Lyddiard (2008)

D'autres œuvres sont inspirées du livre d'Orwell et dépeignent un monde futuriste, totalitaire et répressif assez similaire à celui du roman :

- THX_1138 : George Lucas (1971)

- Brazil : Terry Gilliam (1985)

- V pour Vendetta : Alan Moore et David Lloyd (1989-1990)

- Le film Dark City (1998)

- Le film Hackers y fait aussi référence.

- Le film Equilibrium (2003)

- Le jeu vidéo Half-Life 2 (paru en 2004) où l'antagoniste Wallace Breen apparaît sur des gigantesques télécrans pour abreuver la population de messages les exhortant à la soumission.

- Le groupe de rock Radiohead s'inspire du roman 1984 dans ses chansons Karma Police et 2 + 2 = 5 qui en est une référence directe.

- Le groupe Rage Against The Machine a repris certains passages du roman dans la chanson Testify.

- David Bowie a écrit un concept-album autour de cette œuvre, Diamond Dogs, sorti en 1974, contenant le titre éponyme 1984.

- La publicité d'Apple, en 1984, pour le premier Macintosh.

- La bande dessinée Pyongyang, écrite et illustrée par Guy Delisle, et publiée par l'Association en 2003, établit des parallèles entre le régime totalitaire de la Corée du Nord et l'univers de 1984.

- La chanson Boot Stamping on a Human Face Forever du groupe punk rock Bad Religion.

- L'album de Muse, The Resistance, avec le morceau United States of Eurasia et Resistance en 2009.

- Le jeu vidéo Mirror's Edge.

- L'œuvre de théâtre de caractère dystopique Fahrenheit 56K.

- Le livre de Stephen King, Running Man.

- Un groupe hongrois, le Bonanza Banzai a composé 2 chansons en relation avec le livre d'Orwell dont les titres sont: 1984 et La chambre de 101.

- Le groupe de rock industriel "Long Line Switch" a composé une chanson en s'inspirant de l'univers de l'oeuvre de G.Orwell qui s'intitule "They keep an eye on...".

- Le chef d'orchestre américain Lorin Maazel a écrit un opéra, 1984, tiré du roman d'Orwell, en 2005.

- Le livre controversé The Turner Diaries (Les Carnets de Turner), écrit en 1978 par le Dr. William Luther Pierce sous le nom de plume d'Andrew MacDonald. Plusieurs thèmes de 1984 sont habilement utilisés par la littérature raciste de ce roman, par exemple : le concept d'une société secrète qui lutte contre un système doctrinaire dans lequel la liberté de penser n'existe plus ou le système de passeport universel, très similaire au "Telécran" dans son emploi par le gouvernement pour brimer les libertés individuelles.

Analyse

1984 s'inspire d'un ouvrage de l'écrivain russe Ievgueni Zamiatine intitulé Nous autres et paru en 1920 ; lui aussi donne la description d'une contre-utopie totalitaire. Il emprunte aussi énormément à La Kallocaïn, dystopie de la Suédoise Karyn Boyle, publié en 1940, qui pose le problème de confiance, de la délation et de la trahison des proches dans un régime totalitaire.

Contexte

Parabole du despotisme moderne, conte philosophique sur le pire XXe siècle, le totalitarisme orwellien est très clairement inspiré du système soviétique, avec son Parti unique, son chef tutélaire objet d'un culte de la personnalité, son régime d'assemblée, sa confusion des pouvoirs, ses plans de productions triennaux, son militarisme de patronage, ses parades et manifestations « spontanées », ses files d'attentes, ses slogans, ses camps de rééducation, ses confessions publiques « à la moscovite » et ses affiches géantes. On peut aussi y voir des emprunts au nazisme, au fascisme et au stalinisme.

Orwell était et restait un homme de gauche d'une absolue sincérité. Avant 1984, il avait par exemple publié sur les foyers ouvriers misérables dans le Yorkshire ou les chômeurs de Middlesbrough (Le Quai de Wigan). Il avait également été adhérent du Parti travailliste indépendant, parti « socialiste de gauche » et était proche des marxistes (il combat dans les milices communistes du POUM pendant la guerre civile espagnole). Mais c'était un socialiste « de terrain ». Si la droite conservatrice lui inspirait du mépris, il était fort exigeant à l'égard de la gauche. Il avait ainsi cruellement raillé dans un de ses premiers romans (Et vive l'aspidistra !, à travers le personnage ridicule de Ravelston) une certaine « gauche » fort loin de la réalité sociale et matérielle du monde ouvrier. Il craignait autant la « gauche morale » satisfaite, qu'il soupçonnait de faire le lit du totalitarisme (à travers le conférencier « anti-Hitler » ridicule de Un peu d'air frais) dès 1938. Enfin, il détestait certains communistes, a fortiori « de salon », et méprisait par exemple Jean-Paul Sartre. La misère matérielle restait pour lui la misère matérielle, que le « Parti » soit au pouvoir ou que ce soient les « capitalistes ». Il n'y a aucun doute donc, contrairement à ce que l'on croit parfois, sur ses convictions socialistes très profondément anti-autoritaires, et Orwell acceptait mal d'être récupéré par la droite, ce qui a été surtout le fait de l'accueil nord-américain de 1984.

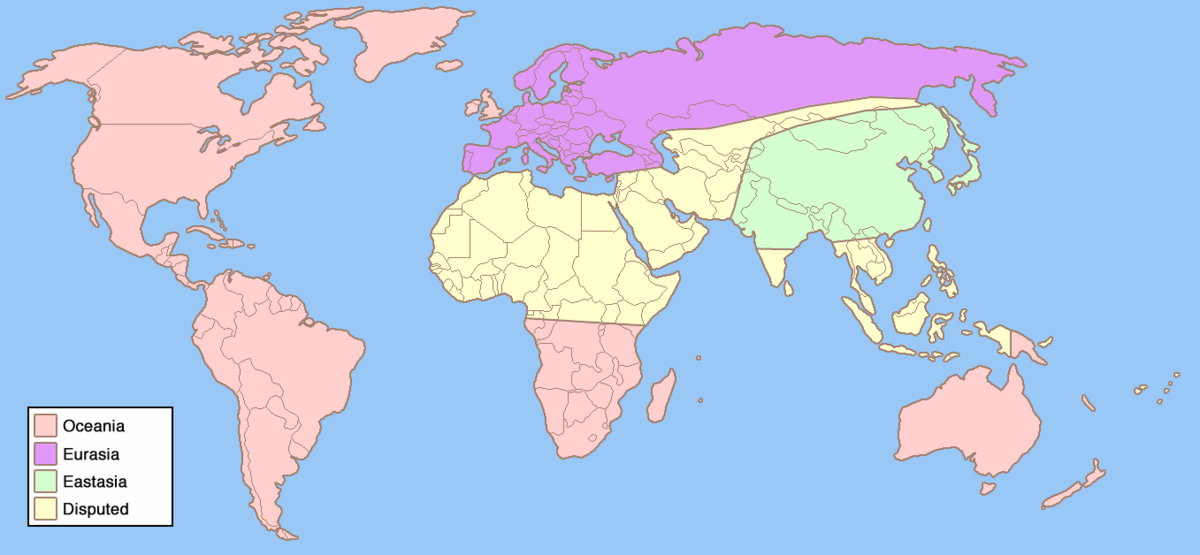

Certaines invraisemblances évidentes de 1984, elles aussi, sont un reflet des inquiétudes d'Orwell : dans le roman, les États-Unis sont censés faire eux aussi partie de l'Océania (qui regroupe en fait les pays anglo-saxons - voir carte). Orwell voyait dans les États-Unis, un peu à la manière des temps modernes de Chaplin, la quintessence du monde moderne technomaniaque qui est aussi l'un des avertissements de 1984.

Par ailleurs, la thèse qu'Orwell expose à travers le manifeste du « traître » Emmanuel Goldstein (Du collectivisme oligarchique) suppose que le pouvoir peut employer la misère à des fins politiques : Goldstein attribue les pénuries sévissant sous l'« angsoc » à une stratégie délibérée du pouvoir plutôt qu'à un échec économique.

Certaines personnes ayant vécu sous un régime stalinien, comme l'ancien dissident Alexandre Zinoviev, s'accordent pour saluer l'intuition des mécanismes politiques et psychologiques de ce type de régime dont fait preuve Orwell (bien que Zinoviev, en l'occurrence, reste très critique sur l'ouvrage, qu'il trouve un peu « simpliste »).

Trucage de l’Histoire et propagande

Le Parti a la mainmise sur les archives et fait accepter sa propre vérité historique en la truquant ; il pratique la désinformation et le lavage de cerveau pour asseoir sa domination. Il fait aussi disparaître des personnes qui lui deviennent trop encombrantes et modifie leur passé, ou les fait passer, faux témoignages des intéressés à l'appui, pour des traîtres, des espions ou des saboteurs. C'est le principe de la « mutabilité du passé » car « qui détient le passé détient l’avenir ».

Un positionnement réellement philosophique soutient l'action du Parti : la théorie du Parti est que le passé n'existe pas en soi. Il n'est qu'un souvenir dans les esprits humains. Le monde n'existe qu'à travers la pensée humaine et n'a pas de réalité absolue. Ainsi, si Winston est le seul homme à se souvenir que l'Océania a été une semaine plus tôt en guerre contre l'Eurasia et non contre l'Estasia, c'est lui qui est fou et non les autres. Même si le fait est objectivement réel, il n'existe (dans le sens qu'il n'a des conséquences) que dans la mémoire de Winston. Le Parti impose une gymnastique de l'esprit aux hommes (appelé « doublepensée » en novlangue) : il faut assimiler tous les faits que le Parti leur jette, et surtout oublier qu'il en a été autrement. Et de plus, il faut oublier le fait d'avoir oublié.

Pour le philosophe français Jean-Jacques Rosat, « la leçon philosophique et politique de 1984, c'est que la liberté et la démocratie sont incompatibles avec le relativisme et le constructivisme généralisés ».

Big Brother et Télécrans

Au domicile et sur les lieux de travail des membres du Parti, ainsi que dans les lieux publics, sont disposés des « télécrans », système de vidéosurveillance et de télévision qui diffusent en permanence les messages du Parti et surveillent simultanément. Les télécrans permettent à la police de la Pensée d’entendre et de voir ce qui se fait dans chaque pièce où s'en trouve un. Seuls les membres du parti intérieur peuvent arrêter le télécran qui se trouve à leur domicile pendant une courte période. On peut rapprocher le télécran des écrans géants de télévision interactive qui peuplent les murs des maisons dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (1953). Allumés en permanence, ils abrutissent la population, puisque les livres et le développement de l'imaginaire sont interdits par la loi. Les pompiers pyromanes sont d'ailleurs chargés de brûler les livres et de pourchasser les asociaux.

Orwell a, si l'on peut dire, manifestement sauté sur une innovation qui faisait débat à l'époque : la télévision, dont le nom était en lui-même tout un programme. La confusion entre récepteur et caméra était, en outre, une inquiétude répandue aux débuts de la télévision, certaines des rares personnes équipées se croyant surveillées par l'appareil. Une trace de cette angoisse se voit dans Les Temps modernes de Charlie Chaplin : Charlot est rappelé à l'ordre par l'écran géant où apparaît son patron, qui le « voit » à travers et le suit des yeux. On peut encore déceler un écho de cette idée dans 2001: l'odyssée de l'espace, de Stanley Kubrick, où l'ordinateur Hal 9000 surveille en permanence le vaisseau spatial et ses passagers par ses innombrables et inquiétants objectifs de caméra rougeâtres. Et il va sans dire que les habitants de la terrifiante ville souterraine de THX 1138, de George Lucas, sont surveillés en permanence dans leurs moindres faits et gestes.

Il est remarquable que le pays de George Orwell, la Grande-Bretagne, soit aujourd'hui le plus densément équipé en réseaux de télésurveillance : on compterait une caméra pour 15 habitants.

Par ailleurs, afin de pouvoir exercer un contrôle continuel au sein des familles mêmes, les enfants sont endoctrinés très jeunes. On les encourage à dénoncer leurs parents au moindre symptôme de « manque d'orthodoxie ».

On pourrait rapprocher ce comportement avec celui des enfants sous le régime fasciste italien, dans les Jeunesses hitlériennes, ou dans le système soviétique, qui récompensait les jeunes qui dénonçaient leurs parents et avait fondé un véritable culte national autour du jeune mouchard Pavel Morozov.

Bouc émissaire et manifestations de haine collective

L’ensemble des maux qui frappent la société est attribué à un opposant, le « Traître Emmanuel Goldstein », dont le nom et la description physique ressemblent beaucoup à Lev Davidovitch Bronstein alias Léon Trotski. Ce traître est l'objet de séances d'hystérie collective obligatoires, les « deux minutes de la haine » qui sont organisées quotidiennement.

Ce Goldstein peut aussi être considéré, tout comme Big Brother, comme une allégorie immortelle. En l'occurrence une personnification du mal, de la déviation par rapport au parti. On pense évidemment à l'« Ennemi du Peuple » dont se servait Staline, dont le régime totalitaire aura largement inspiré le roman dans son ensemble.

Dans le roman, il est également considéré comme l'auteur d'un livre subversif que les opposants au régime se passent entre eux. Winston Smith arrive à mettre la main sur ce livre, mais il apprend lors de son arrestation qu'il ne s'agit que d'un texte rédigé par le régime lui-même.

Destruction de la langue et de la logique

En plus de l'anglais classique, langue officielle de l'Océania, l'Angsoc a créé une langue, le novlangue (newspeak en anglais). Cette langue est constituée principalement d'assemblages de mots et est soumise à une politique de réduction du vocabulaire. Le nombre de mots en novlangue diminue sans arrêt.

Au début du roman, un membre du Parti Extérieur révèle que la version finale du dictionnaire novlangue était en préparation afin d'éliminer tout autre mode de pensée et idée hérétique. De plus, les mots novlangues comportant peu de syllabes afin d'être prononcés plus rapidement, sont conçus pour être prononcés sans réflexion et afin d'anéantir l'affect et la connaissance intuitive des mots ainsi que de rendre impossible l’expression et la formulation de pensées subversives. Bien qu'il soit toujours possible de dire que les décisions du Parti sont mauvaises, il sera impossible d'argumenter sur cela. À l’époque où est censé se passer le roman, le novlangue constitue encore une nouveauté, qui coexiste tant bien que mal avec l’anglais classique. Le langage en est réduit à une fonction informative.

Le novlangue fait l’objet d’appauvrissements planifiés dont le but est d'hébéter la populace pour mieux la contrôler.

En outre, le « sens logique » des assujettis au régime est lui-même altéré. En novlangue, par exemple, un même mot comme « canelangue » peut avoir un sens laudatif s’il est appliqué à un membre du parti ou péjoratif s’il est appliqué à un ennemi du Parti. Il devient donc impossible de l'utiliser pour dire du mal d'un membre du Parti. La population est abreuvée de slogans comme :

- « La guerre, c'est la paix. »

- « La liberté, c'est l’esclavage. »

- « L'ignorance, c'est la force. »

- « 2 + 2 = 5 » (à ce slogan, Winston réagit sur son journal en déclarant : « La liberté, c'est la liberté de dire que deux plus deux font quatre. »)

L'Angsoc

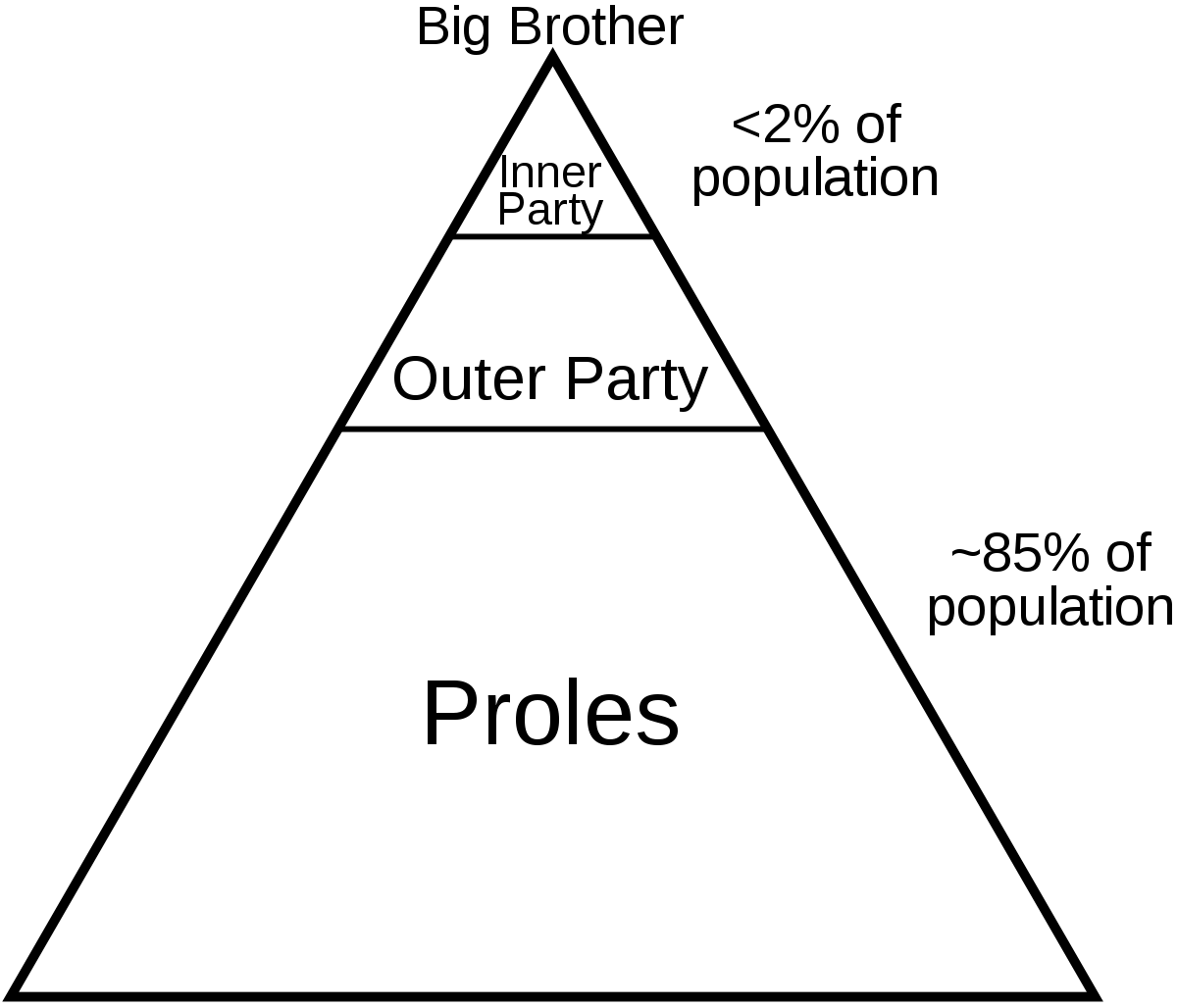

L’Angsoc, régime de l’Océania, divise le peuple en trois classes sociales : le « Parti Intérieur », classe dirigeante au pouvoir partagé, le « Parti Extérieur », travailleurs moyens, et les « prolétaires », sous-classe s’entassant dans les quartiers sales. Le chef suprême du Parti est Big Brother, visage immortel et adulé placardé sur les murs de la ville. Tous les membres du Parti sont constamment surveillés par la Police de la Pensée et chaque geste, mot ou regard est analysé au travers des « télécrans » (assemblage de deux mots comme on en trouve souvent en novlangue, ici de « télé » et de « écran ») qui balayent les moindres lieux. Winston Smith, membre du Parti extérieur, occupe un poste de rectification d’information au commissariat aux archives, dans le Ministère de la Vérité (Miniver en novlangue). Son travail consiste à supprimer toutes les traces historiques qui ne correspondent pas à l'Histoire Officielle, qui doit toujours correspondre à ce que prédit Big Brother.

Éléments réels dans le roman

La correspondance d’Orwell indique que son projet était de lancer un avertissement contre les totalitarismes, particulièrement à une gauche britannique (dont il faisait partie) qu'il soupçonnait de complaisance envers Staline, du moins pour ce qui était de certains intellectuels comme George Bernard Shaw ou H. G. Wells. Il est possible que son roman soit une critique du mouvement de la Fabian Society à laquelle appartenaient ces derniers, et qui pourrait correspondre à l’angsoc (ingsoc en anglais : progressive socialism), mouvement auquel Orwell lui-même aurait appartenu, introduit en son sein par Aldous Huxley.

De nombreux éléments sont puisés dans la réalité de la fin des années 1940 qui a inspiré Orwell de manière flagrante : la description d'un Londres décrépit, avec ses cratères dus à des « bombes fusées », ses files d'attente devant les magasins, ses maisons victoriennes en ruine, ses privations de toutes sortes. Tout cela évoque fortement le Londres de l'immédiat après-guerre et ses pénuries (les tickets de rationnement ont été une réalité jusqu'en 1953) sans compter les effets encore visibles des bombardements allemands (les V1 et V2). Le bâtiment qui aurait inspiré le « ministère de la Vérité » serait celui du ministère de l'Information dans le quartier Bloomsbury, Senate House, aujourd'hui propriété de l'université de Londres.