Histoire du procédé Haber-Bosch - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Des secrets industriels convoités

La guerre terminée, les alliés s'emparèrent des secrets industriels de l'industrie chimique allemande : leur industrie avait en effet un important retard technologique sur les sociétés allemandes. Cette mainmise passait par la confiscation des brevets et par la dissection des installations, qui recèlent maints détails techniques indispensables mais qui ne sont pas dans les brevets. Si les appareils servant à la synthèse de l'ammoniac étaient disséqués, le savoir-faire de BASF deviendrait public, alors que les forces françaises occuperaient Ludwigshafen et Oppau à partir du 6 décembre 1918.

À cette époque, les experts militaires de tous les pays savaient que le procédé Haber-Bosch avait permis à l'Allemagne de prolonger son effort de guerre. Pendant la Première Guerre mondiale, le Congrès des États-Unis avait voté un budget de plusieurs millions de dollars américains pour construire un site de synthèse d'ammoniac sur le territoire américain, mais le projet avait échoué. Les Britanniques avaient également tenté de faire de même, sans succès. La maîtrise du procédé passait nécessairement par le démontage et l'étude des installations d'Oppau.

L'occupation française ne dépassant par le Rhin, BASF organisa le transport de différents biens de l'autre côté du fleuve. Malgré les efforts de la société, les forces françaises mirent la main sur des lots de teintures synthétiques et les expédièrent en France. À Oppau, Bosch fit éteindre les installations de synthèse d'ammoniac, prétextant une pénurie de charbon, ce qui était vrai en partie. Lorsque les Français exigèrent de voir les installations en marche, Bosch et les avocats de BASF s'y opposèrent en affirmant que les Français étaient à la recherche de secrets industriels. Les ententes entre les pays européens stipulaient que les vainqueurs avaient le droit de poser des questions, et d'obtenir des réponses, sur les matériaux industriels, mais pas sur les procédés. En d'autres termes, l'Allemagne avait le droit de préserver sa technologie.

Les Britanniques dépêchèrent également des équipes d'« inspection » sur le site d'Oppau. Pour eux, c'était une usine à munitions. Bosch affirmait que le site avait une vocation civile puisqu'il produisait des engrais. Les Français et les Britanniques souhaitaient démonter les installations puisque le site avait servi à l'effort de guerre, mais Bosch s'y opposait en affirmant le droit à la propriété en temps de paix.

Pour affirmer leur supériorité, les Français installèrent une force d'occupation à Oppau. Ils exigèrent des comptes sur les stocks de marchandises. Les employés du site furent photographiés comme s'ils étaient des prisonniers de guerre. Parmi les militaires présents sur place, des chimistes et des ingénieurs étaient rémunérés par des sociétés françaises : ils mesurèrent les différents appareils à Oppau et à Ludwigshafen, et notèrent leurs observations.

Lorsque des « inspecteurs » français approchaient, les employés cessaient toute activité et arrêtaient les appareils (la fabrication des teintures synthétiques était maintenue). Des échelles furent escamotées et les cadrans de jauges importantes furent obscurcis. Si les Français ne pouvaient voir les appareils en marche, ils ne pourraient déterminer comment ils fonctionnaient.

Bosch et ses collaborateurs savaient que la technologie était trop complexe à comprendre en quelques mois, encore moins en quelques semaines. Bosch utilisait tous les moyens légaux à sa disposition pour freiner le travail des « inspecteurs » français. Lorsqu'ils se plaignaient de l'attitude des employés de BASF, celle-ci répliquait que les soldats français abusaient des filles du village, fumaient dans les installations, créant un risque d'explosion, ou jouaient au football sur les terrains des fermes expérimentales. Bosch menait une partie difficile : d'un côté, il voulait limiter les chances que les Français maîtrisent la technologie de synthèse de l'ammoniac, mais d'un autre côté, les installations de BASF ne rapportaient rien et la société perdait des millions de marks à maintenir en poste des employés désœuvrés. Bosch voulait aussi limiter l'influence des chantres du bolchevisme auprès des employés. Il décida de lancer un grand chantier de rénovations, de réparations et de constructions. Quand les Français partiraient, dans un an au mieux, dans une décennie au pire, les installations d'Oppau seraient prêtes à fonctionner à pleine capacité.

Au printemps 1919, décidée à maîtriser le procédé, la société britannique Brunner Mond dépêcha à Oppau des « inspecteurs ». Comme pour les Français, les employés de BASF s'opposèrent aux demandes des Britanniques : il n'était pas question de démarrer le site de synthèse d'ammoniac, ni de démonter des appareils. Quand les Britanniques demandèrent la coopération des forces françaises, la société BASF menaça de complètement arrêter le site, mettant à la porte des milliers d'employés. Les Français auraient à s'occuper des conséquences.

En mars 1919, les négociations en vue du traité de Versailles furent entamées. Lorsque Bosch arriva à Versailles en tant que délégué allemand, il fut mis en détention préventive : dans les faits, c'était une prison luxueuse. Aux tables de négociations, les délégués allemands constatèrent que l'Allemagne se verrait imposer un traité de paix. Au contraire de la France et de la Belgique, l'Allemagne avait subi peu de destructions pendant la guerre. Elle était donc, en théorie, capable de payer pour la reconstruction dans les pays touchés. Les Français voulaient « mettre à genoux leur ennemi de longue date » : les montants en jeu étaient « énormes » et tout ce qui pouvait payer pour la reconstruction serait mis à contribution. Il faudrait plusieurs décennies avant que l'Allemagne ne se relève économiquement.

Les Français voulaient également détruire l'industrie allemande de l'armement, y compris les sites d'Oppau et de Leuna. Bosch plaida que les alliés avaient besoin d'une industrie allemande en forme. En effet, si la population allemande était privée de travail, de nourriture et d'autres biens, elle sèmerait le désordre. Par ailleurs, une population allemande occupée serait moins attirée par le bolchevisme. Finalement, si ces usines étaient fermées, comment l'Allemagne pourrait-elle payer les montants dus ? Tous ces arguments furent poliment ignorés.

Une nuit, Bosch se faufila discrètement hors de l'hôtel, passant à travers des barbelés. Il se rendit à un rendez-vous secret avec un haut responsable de l'industrie chimique française. Le gouvernement français exigeait une licence commerciale exclusive sur le procédé Haber-Bosch pour tout le territoire français. Il exigeait un site capable de synthétiser 100 tonnes d'ammoniac par jour. Toutes les améliorations apportées au procédé par la société BASF seraient mises à la disposition des sites français pendant les quinze prochaines années. En échange, Bosch demanda que les installations d'Oppau et de Leuna soient épargnées. De plus, BASF recevrait 5 millions de francs et une redevance sur chaque tonne d'ammoniac produite. Les contrats furent signés le jour anniversaire de l'Armistice. Quelques semaines plus tard, les forces françaises se retirèrent d'Oppau. Bosch avait sauvé les sites d'Oppau et de Leuna.

En reconnaissance de ses efforts à Versailles, Bosch fut nommé directeur de BASF. Il aspirait à ce poste, car il ne vivait que pour BASF, mais répugnait à l'occuper, car il détestait les rencontres, lesquelles seraient nombreuses.

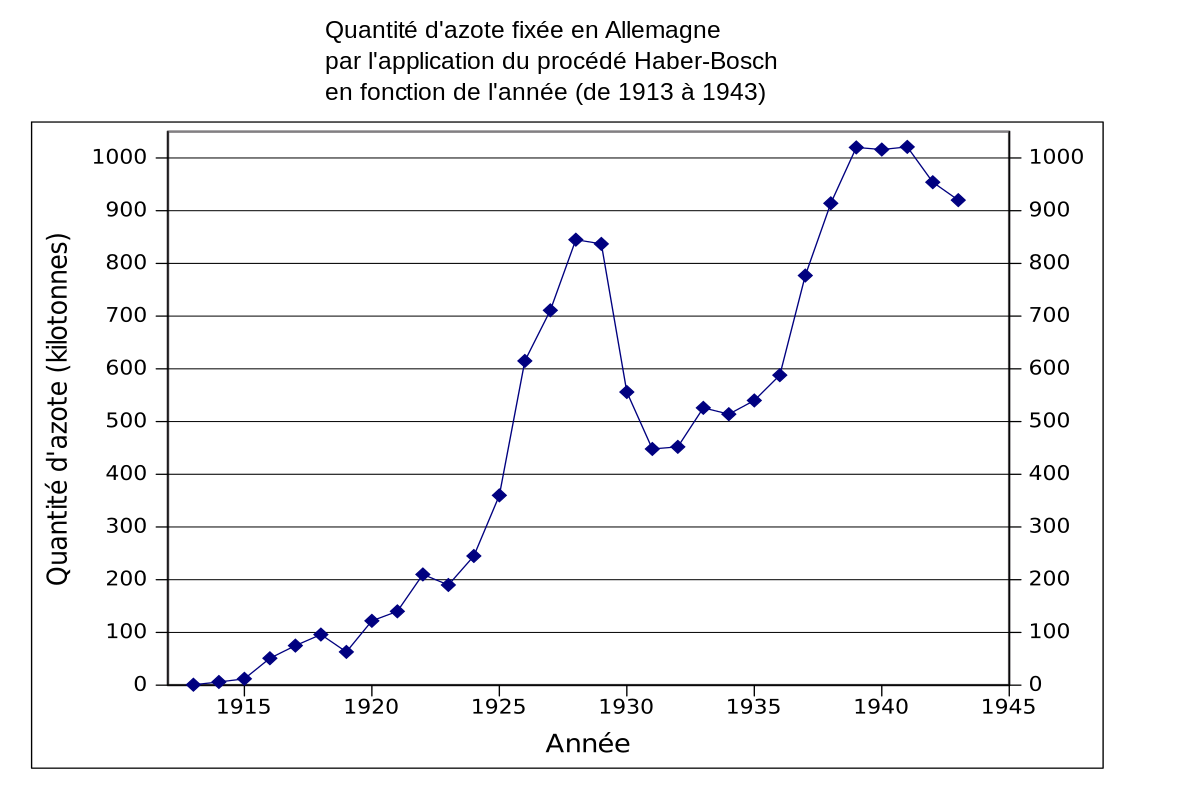

Les teintures synthétiques, qui avaient fait la fortune des sociétés chimiques allemandes, étaient maintenant fabriquées en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Pour survivre et croître, BASF devait développer de nouveaux marchés. Bosch fit augmenter la production d'ammoniac et se mit à la recherche d'un produit plus important.

En 1919, BASF, Bayerische Stickstoffwerke AG et d'autres sociétés allemandes formèrent un « Syndicat de l'azote ». Contrôlant 98 % du marché allemand, il établissait le prix de vente de l'azote, tout comme les quotas à l'exportation. Dans ses premières années d'existence, le syndicat fut soutenu par le gouvernement allemand au nom de l'« intérêt national ». À l'exception de BASF, tous ses membres pouvaient produire autant qu'ils le désiraient. Malgré sa composition hétéroclite, il put durer jusqu'en 1945.

En 1920, Bosch et Wilhelm Meiser mirent au point le procédé Bosch-Meiser qui permet de synthétiser l'urée à partir de l'ammoniac. Comparée à d'autres engrais azotés, l'urée (1) contient un pourcentage plus élevé d'azote, (2) vient sous forme cristallisée (par exemple, des granules), la rendant plus facile à transporter, (3) est soluble dans l'eau, (4) lorsque épandue, se décompose en ammoniac et en dioxyde de carbone, (5) est sans odeur, (6) ne s'enflamme pas, (7) est non détonante et (8) s'évapore de façon « négligeable » à une température de 20 °C. Étant sous forme solide, elle ne réclame pas d'installation pressurisée pour son transport et pour sa conservation. En revanche, sa fabrication à partir de l'ammoniac demande un surplus d'énergie (environ 35 % de celle de l'ammoniac). À cause de ces avantages, l'urée est l'engrais azoté le plus utilisé de par le monde au début du XXIe siècle. Depuis 1997, la plupart des sites de synthèse d'ammoniac viennent avec une unité intégrée de fabrication d'urée.

Au printemps de 1921, des employés de BASF, influencés entre autres par le discours communiste, prirent le contrôle du site de Leuna. La société fit intervenir la police pour mettre un terme à leurs agissements : plusieurs grévistes furent tués. Les policiers firent des perquisitions dans les logements et arrêtèrent des centaines de travailleurs. Tous les employés, sans exception, furent renvoyés. BASF embaucha à nouveau les anciens employés en excluant ceux à risque. En ces moments de grands troubles économiques, les gens cherchaient désespérément du travail. La production du site revint à sa pleine capacité.

Peu après, BASF mura le site et fit appel à une force de sécurité : chacun des 30 000 employés qui entrait ou sortait du site devait présenter une carte d'identité. À tous les jours, des employés choisis au hasard étaient fouillés. Pour en savoir plus, un journaliste allemand décida de se rendre à l'intérieur du site en se déguisant en employé. Selon lui, Leuna était un enfer. C'était un labyrinthe de métal lui rappelant un « énorme ver de fer ». Les employés étaient payés à la tâche, plusieurs prenant des congés de maladie de temps à autre pour se reposer. Carl Bosch voyait Leuna différemment : c'était un summum de perfection technique. Les employés travaillaient dur, mais ils démontraient de quoi étaient capables les humains.

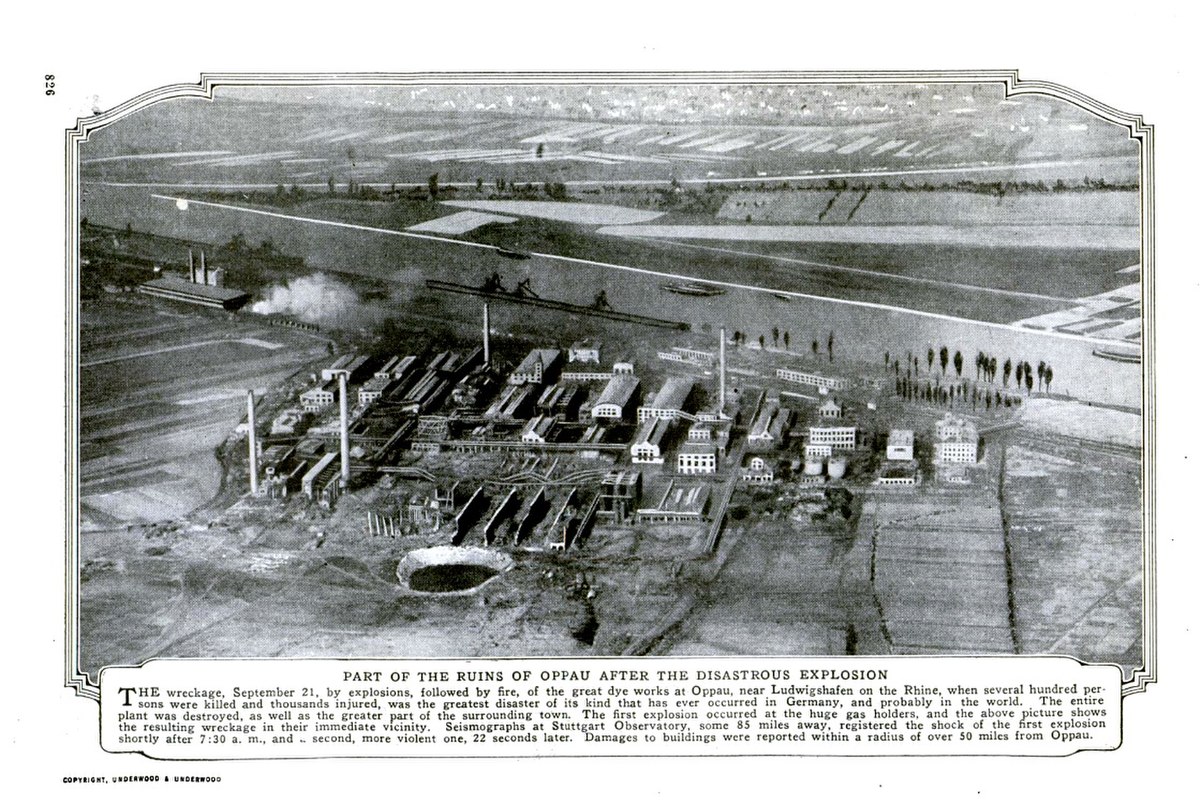

Pendant la Première Guerre mondiale, le site d'Oppau avait été modifié pour produire du nitrate d'ammonium, précurseur d'explosifs. Ce produit était stocké près d'autres composés chimiques, dont du sulfate d'ammonium (qui peut servir d'engrais). En 1921, une importante explosion se produisit dans un silo contenant environ 4 000 tonnes de sulfate d'ammonium nitraté. L'explosion d'Oppau causa le décès de centaines de personnes et dévasta la ville.

Carl Bosch, abattu, se retira dans sa villa d'Heidelberg pendant plusieurs mois, laissant ses lieutenants s'occuper des affaires courantes de BASF. Au coût d'environ 500 millions de Papiermarks, le site d'Oppau fut remis en fonction en trois mois sous la supervision de Carl Krauch.

En 1924, les deux tiers des revenus de BASF provenaient de la production d'ammoniac aux sites d'Oppau et de Leuna. La société investissait en recherche et développement pour améliorer la production, rendant les sites plus productifs, plus stables et plus profitables. Ces améliorations permirent à BASF de concurrencer les sites de synthèse français, mais d'autres compétiteurs commençaient à se pointer.

La société britannique Brunner Mond, qui avait tenté de négocier une licence pour le procédé Haber-Bosch, préféra acquérir illégalement la technologie. Deux ingénieurs alsaciens livrèrent les plans des deux sites pour la somme de 12 500 000 francs. À Noël 1923, Brunner Mond avait deux sites de synthèse d'ammoniac en fonction, et n'avait rien versé à BASF. La société américaine DuPont décida de débaucher des techniciens seniors de BASF. Quelques mois plus tard, elle aussi synthétisait de l'ammoniac sans avoir versé un seul sou à BASF.

D'autres compétiteurs de moindre taille firent aussi leur apparition. Un peu avant 1920, l'Italien Giacomo Fauser développa un procédé permettant de synthétiser l'ammoniac au rythme de 100 kg par jour. Ses travaux furent industrialisés et menèrent au procédé Fauser-Montecatini, abandonné suite à la disparition du groupe Montecatini dans les années 1960. En 1921, l'Italien Luigi Casale fonda la société suisse Ammonia Casale SA à Lucerne dans le but de commercialiser son procédé de synthèse. En 2009, la société affirmait avoir installé plus de 200 sites de synthèse de par le monde. Vers 1920, Georges Claude, fondateur d'Air liquide, développa un procédé pour la synthèse de l'ammoniac qui exige une pression se situant entre 700 et 1 000 bars (de 70 à 100 MPa environ). L'Allemand Friedrich Uhde développa de son côté le procédé Mont Cenis-Uhde, un procédé à basse pression conçu pour profiter des gaz produits par les fours à coke en service au mont Cenis à Herne en Allemagne. La société américaine U.S. Nitrogen Engineering Company mit au point elle aussi un procédé semblable dans les années 1920. Dans les années 1960, la plupart de ces procédés étaient encore commercialement disponibles. D'autres procédés ont été développés durant les années 1980 et 1990.

En 1939, sur les 110 sites de synthèse en fonction, environ 90 % utilisaient ces procédés concurrents, mais la moitié de la production d'ammoniac synthétique provenait du procédé Haber-Bosch. Après la Seconde Guerre mondiale, le procédé Haber-Bosch et ses analogues prirent de plus en plus d'importance au point d'éclipser les autres procédés.