Histoire du procédé Haber-Bosch - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Eldorados

Cela fait plusieurs siècles que les agriculteurs savent qu'il existe des nutriments essentiels à la croissance des plantes. Dans différentes régions du monde, ils développèrent différentes techniques pour engraisser la terre. En Chine, les déchets produits par les humains étaient répandus dans les rizières. Au XIXe siècle, des bandes anglaises parcouraient le continent européen dans le but de déterrer des squelettes, lesquels étaient moulus pour en faire de l'engrais. Justus von Liebig, chimiste allemand et fondateur de l'agriculture industrielle, affirma que l'Angleterre avait « volé » 3 millions et demi de squelettes un peu partout en Europe. À Paris, jusqu'à un million de tonnes de crottin de cheval était recueilli annuellement pour engraisser les jardins de la ville. Toujours au XIXe siècle, les os des bisons tués dans l'Ouest américain étaient amenés aux usines de la côte Est.

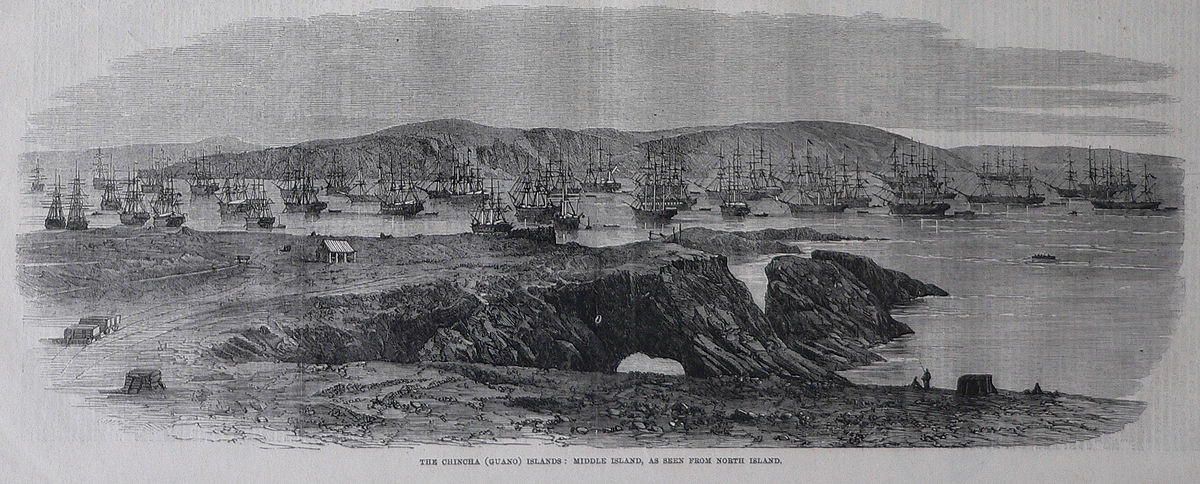

Des années 1820 aux années 1860, les îles Chincha, au Pérou, furent exploitées pour leur guano, engrais de première qualité à l'époque. Il fut principalement exporté vers les États-Unis, la France et le Royaume-Uni. Le Pérou vit, pour quelques décennies, son activité économique augmenter considérablement. Lorsque les gisements furent épuisés, environ 12,5 millions de tonnes en avaient été extraits.

Des recherches furent entamées pour trouver d'autres sources d'engrais. Le désert d'Atacama, sur le territoire péruvien à cette époque, recelait d'importantes quantités de « salpêtre du Chili » (du nitrate de sodium. Au moment de cette découverte, ce produit avait une utilité agricole limitée. Par contre, un chimiste parvint à développer un procédé chimique le transformant en salpêtre de qualité, produit servant à fabriquer de la poudre à canon. Ce salpêtre pouvait, à son tour, être transformé en acide nitrique, précurseur d'explosifs puissants, telles la nitroglycérine et la dynamite. Au fur et à mesure que les exportations augmentaient, les tensions entre le Pérou et les pays voisins augmentèrent.

En 1879, la Bolivie, le Chili et le Pérou entrèrent en guerre pour la possession du désert d'Atacama : ce fut la « guerre du nitrate ». Les forces boliviennes furent rapidement vaincues par les Chiliens. En 1881, le Chili avait également vaincu les forces péruviennes et prit le contrôle de l'exploitation des nitrates du désert d'Atacama. La consommation du salpêtre du Chili à des fins agricoles devint de plus en plus élevée. Les Chiliens virent, à leur tour, leur niveau de vie augmenter de façon notable.

Les développements technologiques en Europe mirent fin à ces eldorados. Au XXIe siècle, les minéraux en provenance de cette région constituent une « portion minime » de l'approvisionnement mondial d'azote.

Une nouvelle approche

En 1905, le chimiste allemand Fritz Haber publia The Thermodynamics of Technical Gas Reactions, un ouvrage s'intéressant plus à l'application industrielle de la chimie qu'à son étude théorique. Haber y inséra les résultats de ses études de l'équation chimique à l'équilibre de l'ammoniac :

- N2(g) + 3 H2(g) ⇌ 2 NH3(g) + ΔH

À 1 000 °C en présence d'un catalyseur de fer, des « petites » quantités d'ammoniac étaient produites à partir de diazote et de dihydrogène gazeux. Ces résultats le découragèrent de poursuivre plus avant dans cette voie. Cependant, en 1907, conséquence d'une rivalité scientifique entre lui et Walther Nernst, la fixation de l'azote redevint pour Haber une priorité.

Quelques années plus tard, profitant de résultats publiés par Nernst sur l'équilibre chimique de l'ammoniac et s'étant familiarisé à la fois avec des procédés chimiques exigeant de hautes pressions et un procédé de liquéfaction de l'air, Haber parvint à développer un nouveau procédé.

Il n'avait aucune information précise sur les valeurs à imposer au système mais, au terme de sa recherche, Haber put établir qu'un système efficace de production d'ammoniac doit :

- fonctionner à haute pression (de l'ordre de 200 atm, soit environ 20 MPa) ;

- mettre en œuvre un ou plusieurs catalyseurs pour accélérer la synthèse de l'ammoniac ;

- fonctionner à une température élevée (entre 500 °C et 600 °C) pour obtenir le meilleur rendement en présence du catalyseur ;

- puisque environ 5 % des molécules de N2(g) et de H2(g) réagissent à chaque passage dans le réacteur chimique :

- séparer l'ammoniac des autres molécules par liquéfaction,

- soutirer en continu l'ammoniac,

- injecter à nouveau dans le réacteur chimique les molécules de N2(g) et de H2(g) qui n'ont pas réagi ;

- recycler la chaleur produite.

Pour maîtriser les problèmes liés aux hautes pressions, Haber fit appel aux talents de Robert le Rossignol, lequel conçut les appareils nécessaires à la réussite du procédé.

Au début de 1909, Haber découvrit que de l'osmium pouvait servir de catalyseur. Plus tard, il établit que l'uranium pouvait aussi agir comme catalyseur. De plus, Haber essaya le fer, le nickel, le manganèse et le calcium comme catalyseur.

Dans l'équation chimique précédente, la réaction directe est exothermique. Cette chaleur peut servir à réchauffer les réactifs avant qu'ils n'entrent dans le réacteur chimique. Des collaborateurs d'Haber mirent au point un système recyclant la chaleur ainsi produite.

En mars 1909, Haber démontra à ses collègues de laboratoire qu'il avait enfin trouvé un procédé capable de fixer le diazote atmosphérique en quantité suffisante pour envisager son industrialisation.

Le 23 mars 1909, Haber informa BASF de son succès mais August Bernthsen, directeur de la recherche, ne pouvait croire que BASF voulut s'engager dans un tel projet. En effet, malgré de faibles chances de succès, la société avait acquis les droits sur le procédé Haber en 1908. Selon Bernthsen, aucun appareil industriel n'était capable de supporter, pendant une longue période, une pression et une température aussi élevées. De plus, le pouvoir catalytique de l'osmium risquait de disparaître à l'usage, ce qui demandait de le remplacer régulièrement, alors que ce métal est peu abondant sur Terre.

Cependant, Carl Engler, chimiste et professeur universitaire, écrivit au président de BASF, Heinrich von Brunck, pour le convaincre de discuter avec Haber. Von Brunck, en compagnie de Bernthsen et de Carl Bosch, se rendit au laboratoire de Haber pour déterminer si BASF devait s'engager dans l'industrialisation du procédé. Lorsque Bernthsen apprit qu'il fallait des appareils capables de supporter au moins 100 atm (environ 10 MPa), il s'exclama : « Cent atmosphères ! Pas plus tard qu'hier, un autoclave à sept atmosphères nous a explosé dans la figure ! ». Avant de se décider, Von Brunck demanda l'avis de Bosch.

Ce dernier avait déjà travaillé en métallurgie et son père avait installé un atelier mécanique à la maison, où le jeune Carl avait appris à manier différents outils. Il travaillait depuis plusieurs années sur la fixation de l'azote, sans avoir obtenu de résultats significatifs. Il savait que les procédés qui avaient recours aux fours à arcs électriques, tel que le procédé Birkeland-Eyde, exigeaient d'énormes quantités d'électricité, les rendant économiquement peu viables en dehors de la Norvège. Pour continuer à croître, BASF devait trouver une méthode de fixation plus économique. Bosch déclara : « Je crois que cela peut fonctionner. Je sais exactement ce que peut faire l'industrie de l'acier. Nous devrions tenter notre chance. »

En juillet 1909, des employés de BASF vinrent sur place pour vérifier à nouveau le succès de Haber : les appareils de laboratoire fixèrent le diazote de l'air, sous forme d'ammoniac liquide, au rythme d'environ 250 millilitres aux deux heures.

La société BASF décida d'industrialiser le procédé, bien qu'elle soit associée à Norsk Hydro pour exploiter le procédé Schönherr. Carl Bosch, futur responsable de l'industrialisation du procédé, a rapporté que le facteur-clé qui incita BASF à s'engager sur cette voie fut l'amélioration du rendement apportée par l'usage de catalyseur.

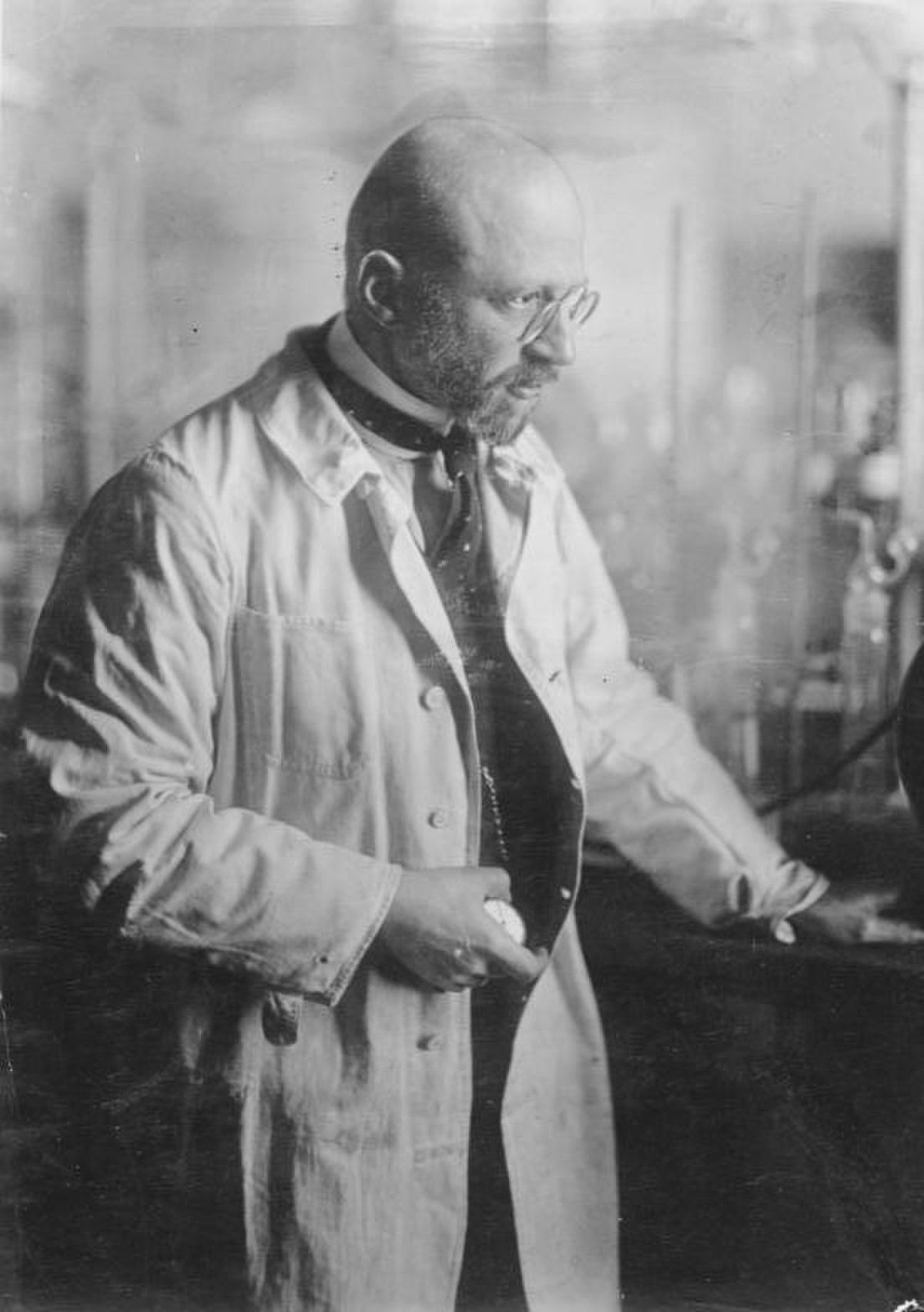

| Fritz Haber, un chimiste controversé |

|---|

| Autant Fritz Haber fut louangé pour ses travaux sur la fixation de l'azote, autant il fut vilipendé pour ses travaux sur les armes chimiques. Les conditions très difficiles dans lesquelles Haber devait travailler (à cette époque, il n'existait pas d'appareils de laboratoire conçus pour supporter cette haute pression et cette haute température, tout comme il n'existait pratiquement pas de résultats publiés sur ces conditions extrêmes) ne sauraient être trop soulignées. Il a reçu en 1920 le prix Nobel de chimie de l'année 1918 pour le développement d'une méthode de « fixation de l'azote atmosphérique ». Par contre, pendant la Première Guerre mondiale, il a activement participé à la mise au point de différentes armes chimiques. Plus tard, pour cette raison, il fut catalogué comme criminel de guerre. |