Formica Leo - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Tourisme et protection

Pour l'heure, le Pas de Bellecombe constituant le terminus de la route forestière du Volcan, laquelle escalade le massif depuis la plaine des Cafres, le Formica Leo est situé de facto à faible distance en contrebas d'un terrain de stationnement très fréquenté, 400 000 personnes s'y rendant chaque année pour y jouir d'un panorama exceptionnel sur la caldeira malgré l'ennuagement rapide et les brouillards fréquents en fin de matinée et l'après-midi. Cette situation privilégiée au pied de ce qui est finalement le site naturel le plus touristique de l'île fait de lui, à la différence des autres petits cônes similaires, l'une des icônes du tourisme à La Réunion. Il est très souvent pris en photographie par les contemplateurs, pour qui une table d'orientation a été dressée.

La faible hauteur du Formica Leo explique que de nombreux marcheurs qui pratiquent la randonnée pédestre à La Réunion entreprennent son ascension, l'autre raison majeure étant la convergence à son pied de plusieurs sentiers balisés depuis la réorganisation des parcours décidée par la préfecture de La Réunion après l'éruption de 2007, le tracé historique étant celui qui le dessert depuis l'escalier descendant du Pas de Bellecombe en un peu plus de 1 300 mètres seulement. Au départ du terrain de stationnement, on atteint le Formica Leo par ce sentier en une demi-heure à trois quarts d'heure de marche, et le petit cône constitue donc en quelque sorte la première attraction touristique au fond de l'Enclos avant la chapelle de Rosemont. On peut ensuite visiter le cratère Rivals en 4h30 aller-retour et le point de vue sur le Château Fort en 5h30 aller-retour.

La fréquentation des marcheurs occasionne une érosion accrue des pentes meubles du monticule, déjà « très érodé ». Ainsi, les enfants n'hésitent pas à descendre dans les cratères eux-mêmes en faisant rouler de nombreuses roches vers le fond de ces cavités sous les yeux de leurs parents indifférents. Cette activité et le simple crapahutage laissent des traces. Au sommet, par exemple, la fine épaisseur de scories minuscules qui couronne les cratères laisse apparaître par endroits une couche cendreuse brune suite au passage des randonneurs. Aussi, une édition récente du Journal de l'île de La Réunion demande à ses lecteurs approchant le cône d'éviter de monter dessus.

Les coordonnées du Formica Leo le situent par ailleurs au cœur de la zone de protection maximale du parc national de La Réunion, un parc national de création récente qui protège les Hauts de l'île, c'est-à-dire l'ensemble des espaces enclavés qui ne sont pas littoraux. Si la candidature aboutit en 2009, le Formica Leo appartiendra en outre à un ensemble classé au Patrimoine mondial de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture.

Histoire

Découverte et exploration

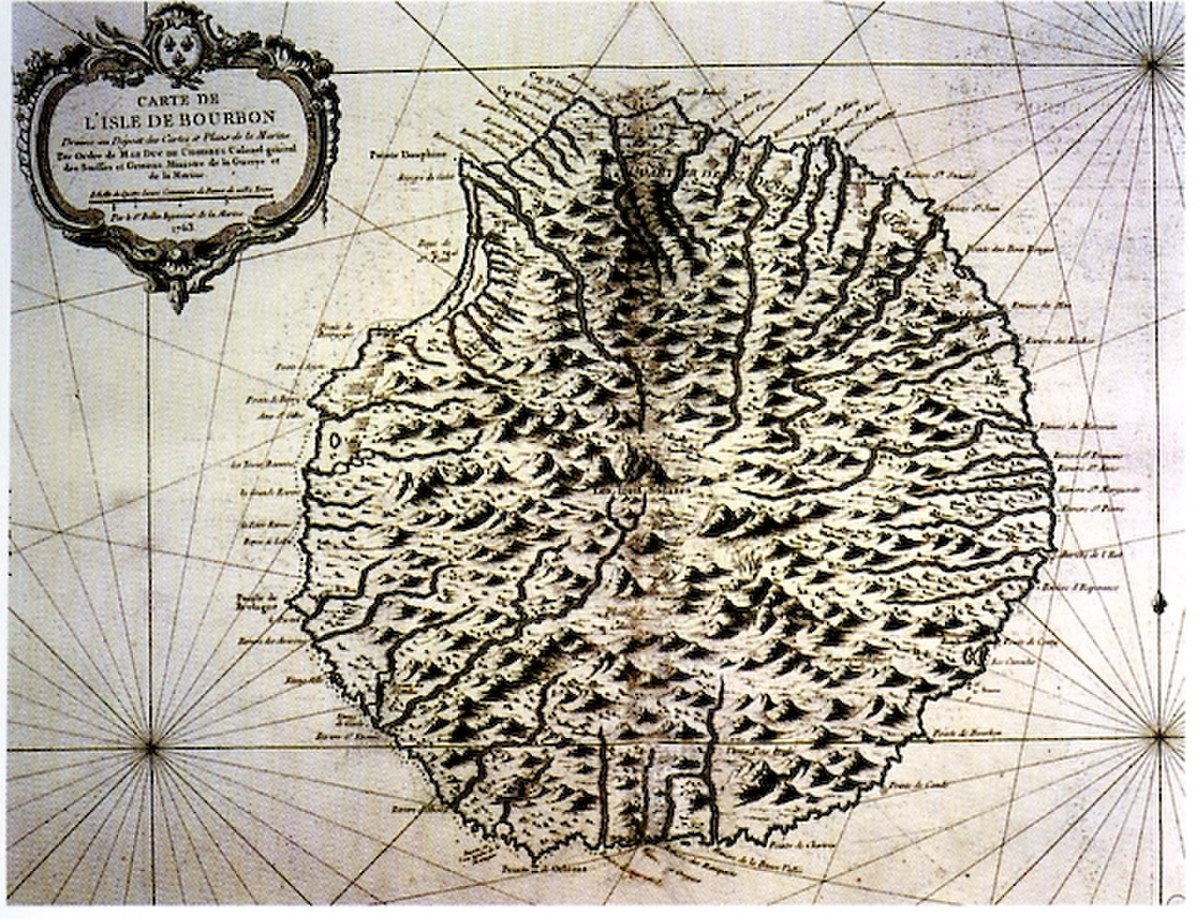

La plus ancienne évocation d'un petit cône volcanique au pied de ce qui est aujourd'hui le Pas de Bellecombe remonte à 1770 et à la publication dans L'Année littéraire d'un court récit de voyage écrit le 31 octobre 1768 au château du Gol par Honoré de Crémont, alors ordonnateur de Bourbon. Il y décrit une expédition partie de Saint-Benoît le 26 et qui fut la première à traverser l'Enclos Fouqué, jusqu'alors perçu comme un précipice trop intimidant, puis à atteindre la zone sommitale du piton de la Fournaise. Le 29, après avoir fait seulement cinquante pas au pied du rempart de Bellecombe, le long duquel elle venait de descendre, la petite équipée qui n'avait pas renoncé trouva devant elle « un monceau de sable rouge ».

L'ordonnateur et les autres participants arrivés jusque-là furent suffisamment curieux pour monter jusqu'au sommet de ce monticule et y virent « une profondeur d'environ trente pieds » qui ne contenait que le même sable rouge et plusieurs pierres calcinées. D'après de Crémont, « cette crevasse » aurait pu leur paraître d'un mauvais augure s'ils avaient été enclins à tirer des inductions sinistres d'une telle vision, car elle laissait penser que d'autres gouffres pouvaient être moins facilement repérables. Cependant, les explorateurs chassèrent leurs idées sombres et parcoururent le fond de l'Enclos selon la route indiquée par Hubert l'aîné, descendu du Pas de Bellecombe la veille, soit le 28 octobre, et remonté aussitôt. Cette dernière les mena bientôt à deux grottes étranges parmi lesquelles figurait sans doute celle que l'on appelle aujourd'hui la chapelle de Rosemont.

Selon l’ordonnateur, l’un des deux Créoles qui le suivit dans cette expédition lui rapporta avoir joui en 1753 d'un « spectacle admirable et terrible », une éruption volcanique de grande ampleur qui amena le gouverneur Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier à envoyer jusqu’au rempart de Bellecombe un détachement de quinze Créoles mené par Jean Dugain, grand chasseur d'esclaves. Désormais chef de route, celui-ci aurait affirmé à de Crémont avoir vu à cette occasion l’Enclos rempli de lave et lui aurait assuré que la crevasse de trente pieds avait été formée à cette occasion. C’est sur la foi de ce récit que la plaque en émail de l’Office national des forêts (ONF) installé à l’abord du site mentionne 1753 comme date de la création du Formica Leo.

D'après le récit qu'a laissé Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent de son séjour à La Réunion au tout début du XIXe siècle, Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique, il s'arrêta au Formica Leo pour l'examiner le 21 novembre 1801 juste avant de sortir de l'Enclos Fouqué par le Pas de Bellecombe au terme de sa seconde ascension du volcan. Le petit cône lui apparut à cette occasion comme « un monticule volcanique qui mérite toute l'attention des géologistes » du fait de sa forme particulière.

Selon l'explorateur, cette forme s'apparente à celle « d'un pain de sucre qui serait tronqué vers la moitié de sa hauteur », ce qui fait que le Formica Leo « n'a guère plus de vingt pieds d'élévation ». En outre, on trouve à la cime du cône « deux entonnoirs continus, dont l'un est un peu plus grand que l'autre ». Toujours visibles aujourd'hui, ces deux cratères volcaniques ont des pentes très friables, car, d'après l'explorateur, « les pierres qu'on y jette descendent au fond, entraînées par leur propre poids et par les fragmens qui s'éboulent ». En outre, ils ont l'aspect exact des pièges que le fourmi-lion tend aux fourmis, et c'est pour cela que Joseph Hubert a baptisé le cône qui les porte avec un terme en latin que Bory de Saint-Vincent a ensuite conservé parce qu'il rendait très bien la figure : le nom Formica-leo était alors proposé pour désigner le genre biologique correspondant à l'insecte.

D'après Nicole Crestey, professeur à l'Institut universitaire de formation des maîtres de La Réunion, le choix de ce toponyme remonte à l'année 1753 elle-même, ce qui expliquerait que le monticule n'ait pas été appelé du nom d'origine grecque que Carl von Linné donna finalement au névroptère en 1769, Myrmeleo. Sans doute confondue avec celle de la formation et de la découverte du cône, cette date que l'on rencontre souvent dans la littérature par ailleurs est cependant tout à fait improbable, étant donné qu'Hubert n'est né qu'en 1747. Mais depuis lors, en tout cas, un autre cône volcanique ressemblant au petit monticule isolé a été nommé « Deuxième Formica Leo ». C'est près de ce dernier et donc sur le flanc est-sud-est du piton de la Fournaise qu'a débuté la spectaculaire éruption de 2007, quand une fissure s'est ouverte dans la nuit du 30 au 31 mars après une crise sismique de 145 minutes.

Étude par Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent

Dans le court passage du Voyage dans les quatre principales îles des mers d'Afrique qu'il lui consacre, Jean-Baptiste Bory de Saint-Vincent prend le temps de faire des hypothèses de nature géologique quant au Formica Leo, sans doute les premières à avoir été publiées. Il remarque avant tout qu'il n'est composé que de très petits fragments de roches volcaniques désunies et de natures diverses tantôt « boursouflés, poreux, noirs, rougeâtres, rouillés, etc. » Il estime ensuite que les fragments en question sont peut-être ce que les Italiens appellent « lapillo di Vesuvio » avant d'ajouter qu'ils ont l'air « d'avoir été réduits en petit volume par des chocs et des frottements réitérés ».

Sur ce, le scientifique remarque que le Formica Leo « est assis sur des coulées solides, compactes, épaisses, continues, que des fentes de retrait peu considérables interrompent seules ». Il note qu'il partage cette caractéristique avec les puys Ramond et les cratères de la plaine des Sables, qui sont d'ailleurs composés des mêmes fragments. Il en conclut que toutes ces bouches sont formées par des éruptions particulières qui n'ont pas encore été observées par la science de son époque.

L'homme imagine alors que « les mammelons formés de débris de toutes espèces de lave » à la manière du Formica Leo « sont dus à une explosion qui, au lieu de donner passage, comme une source, à des coulées de laves liquides fondues dans des montagnes supérieures, jetaient des pierres volcaniques que la chaleur exhalée du soupirail ne pouvait amollir ; mais que l'impulsion était assez forte pour élever plusieurs fois en l'air, jusqu'à ce que le choc les eût réduites en petits morceaux et poussées dans un sens divergent par lequel elles retombaient en tas autour du soupirail et formaient des monticules ».

En formulant cette hypothèse, Bory se trompe complètement pour expliquer la formation des scories : celles-ci ne proviennent pas de la fragmentation de blocs solides propulsés plusieurs fois en l'air mais sont issues de la projection de goutelettes de lave qui se refroidissent durant leur trajectoire aérienne et qui, tout en gonflant sous l'effet de la libération des gaz dissous, se solidifient avant de retomber au sol. En revanche, c'est de manière très pertinente qu'il relève la ressemblance avec les lappili du Vésuve et qu'il note les similitudes de constitution avec d'autres édifices naturels du secteur, et c'est ainsi très justement qu'il comprend comment le mamelon a pu s'édifier par accumulation des retombées de pierres volcaniques : le Formica Leo est bien un cône de projections. Ces projections ont d'ailleurs connu des variations de phases, parfois assez explosives, parfois plus tranquilles, comme le démontrent les différences de structure observées dans la partie interne d'un des cratères.

Études ultérieures

Si le témoignage de Jean Dugain, tel qu'il est rapporté par Honoré de Crémont, indique clairement que le Formica Leo s'est formé en 1753, plusieurs auteurs contemporains dans des ouvrages ou des études qui traitent de la volcanologie du Piton de la Fournaise ne valident pas cette date et considèrent le petit cône comme non daté.

A l'origine de ce doute, et non de cette réfutation, se trouve probablement l'oubli du texte initial, paru en 1770 dans une revue mondaine, l' Année littéraire, plutôt que dans une publication savante. Se trouve également le constat que ce « volcaneau », pour reprendre un terme du vocabulaire employé par M. de Crémont, est partiellement enfoui dans un empilement de laves. La preuve de cet enfouissement est inscrite dans les rides de compression pétrifiées lors du refroidissement des coulées de lave fluides de type pahoehoe qui sont venu buter contre les pentes externes du Formica Leo. De plus, comparé à d'autres édifices de formation similaire, le cône, comme le décrivait fort justement Bory de Saint-Vincent apparaît comme tronqué, privé de sa partie inférieure et lui conférant de ce fait sa singulière allure aplatie. L'estimation de la hauteur de la partie manquante par rapport au profil classique d'un cône de projections a d'ailleurs servi à évaluer l'épaisseur des coulées de laves environnantes qui serait comprise entre 5 et 15 m.

Les volcanologues contemporains ne remettent pas en cause le fait que le paysage où se trouve actuellement le Formica Leo a été profondément bouleversé au milieu du XVIIIe siècle, le fond de l'Enclos Fouqué ayant été très largement recouvert par d'immenses épanchements de lave lors d'une ou plusieurs éruptions d'envergure exceptionnelle. La date de 1753 n'est pas précisément confirmée mais elle demeure possible comme une année de grande éruption.

Si l'antériorité de la formation du Formica Leo par rapport à la mise en place de l'étendue plane qui l'entoure est bien démontrée, le délai précis entre les deux évènements demeure inconnu. La création du cône et du champ de laves au cours de la même éruption, comme le laisserait entendre le témoignage de Jean Dugain, constitue un scénario plausible. On peut même imaginer que les derniers soubresauts du Formica Leo qui ont produit la couche supérieure de lappili soient venus assurer la clôture finale du spectacle.

Une description détaillée du Formica Leo, notamment des parois internes des cratères, réalisée à l'occasion d'une étude de modélisation thermographique met en évidence des variations internes de la structure générale ainsi que de la taille des constituants. Ainsi le cône est composé par « une accumulation de fragments de magma solidifié vacuolaires de teinte rougeâtre à brune » de taille millimètrique sous forme de cendres) à pluridécimétrique sous forme de bombes scoriacées, en passant par les éléments intermédiaires que sont les lappilis. Ces ejecta sont les « indices sûrs d'une activité magmatique de surface explosive se caractérisant par l'apparition de fontaines de lave », dont l'intensité a pu varier au fur et à mesure de la construction du cône. Les niveaux à fragments de tailles variées résultent d'épisodes assez violents et explosifs, les niveaux homogènes à lappili ont plutôt été produits par des fontaines de lave à débit régulier. Une couche massive s’intercale par endroits, elle est visible en particulier dans la cavité la plus à l'est et témoigne de phases plus calmes.

En revanche, l'explication de la formation du Formica Leo par une explosion profonde de type phréato-magmatique ne semble pas devoir être retenue. Une telle explosion aurait formé plutôt à la place un cratère-puits.

Le Formica Leo a servi de référence terrestre pour une étude sur la modélisation des flux thermiques tels qu'ils pourraient se produire dans les cratères de la planète Mars .