Moulin de la Siagnole - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Témoignages sur la vie de meunier

En 1792, les moulins devenus communaux font l'objet d'une inventaire complet ainsi que d'une évaluation, puis en 1807 d'un devis de remise en état du moulin à huile, préalables en 1818 à un cahier des charges précisant les condition de son adjudication par périodes de 4 ans (900 francs en 1852). Tout ne fut pas rose : la commune de Mons et les Grands travaux de Marseille constructeurs et exploitants du Canal Jourdan terminé en 1895 ont dû user des tribunaux pour se départager. Les moulins avaient une grande importance auprès de la population paysanne au fil des saisons.

Les terres étaient pauvres, elles leur assuraient les produits du terroir : blé, olives, tilleul, lavande, pois chiches (ces légumes secs représentaient « l'or des paysans ». Il servaient à faire de la farine pour les bouillies mais aussi pour la socca, sorte de crêpe qui se consomme encore dans les vieilles rues de Nice, pour perpétuer la tradition des anciens.) Et lors de la construction du canal Jourdan doublant l'aqueduc romain de Mons à Fréjus, le moulin nourrissait les ouvriers de l'époque (prisonniers Bulgares) : c'était l'époque de Tonin Gras suivi par son fils Armand .

Le recrutement des meuniers particuliers se faisait pour 4 ans, moyennant une rente annuelle qui constituait le revenu le plus important de la communauté.

En 1627, mission est donnée aux consuls d’appeler les maçons, pour traiter du prix de la facture de l'écluse du moulin, point de départ de la béalière ou canal qui conduit l'eau au moulin. (voir carte) Tous les ans, un cahier de doléances est ouvert pour vérifier le bon fonctionnement : il est le plus souvent rempli d'anecdotes croustillantes… En 1683, défense est faite aux rentiers des moulins à farine, de continuer à moudre pour les étrangers (à cause de l'usure et du renouvellement des meules !) La communauté doit rester vigilante. En 1689, elle défend de détourner l'eau du moulin, sous peine de 3 livres d'amende.

Les paysans, au début du XXe siècle, venaient « faire moudre » leur blé pour fabriquer eux-mêmes leur pain. L'hiver, ils apportaient leur récolte d’olives au moulin à huile. Cette huile servait à la cuisine, mais aussi à l'éclairage, l’électricité n'étant pas encore amenée dans les campagnes. Les routes n'étaient pas aménagées et c'est, à dos de mulet, par les chemins rocailleux, que les paysans se rendaient aux moulins.

Avec 130 kg de blé on obtenait environ 85 kg de farine. Ce poids ne pouvait être dépassé, car il constituait la charge maximum que pouvait porter un mulet.

Vers 1914, la Société des Grands Travaux de Marseille qui gère la Société des Eaux, décide de faire un second canal, pour doubler le canal romain. Des prisonniers bulgares avaient été mobilisés pour la réalisation de cet ouvrage. Ils se ravitaillaient au moulin tenu à cette époque par (Tonin Gras). Ses enfants devaient assurer la suite, à partir de 1930. Armand, l'un de ses fils, bon meunier, homme honorable, entretenait ses terres et son moulin très consciencieusement.

La deuxième guerre mondiale va modifier considérablement le rythme des moulins. La clandestinité, le troc s'installent peu à peu. Mille autres péripéties viendront modifier la vie paisible des moulins, jusqu'à la fin de la guerre. C'est à ce moment-là que la municipalité va reconduire la location des moulins de Mons. La seule solution : faire tourner les roues, les huiler, les réparer ! Tout était contrôle par le fisc au moyen de congés ou d'acquit. La seule récompense était le travail bien fait et le plaisir de recevoir le voyageur qui voyant la cheminée du moulin, venait s'y réchauffer le cœur Encore que … en mairie un cahier de doléances était ouvert, oui chacun pouvait critiquer le travail du meunier ou la précision de sa bascule ! Et Germaine n'était pas encore là pour améliorer l'ordinaire avec les revenus de sa petite boulangerie-épicerie. Aussi longtemps que Germaine fut l'épicière du village, le crédit ne s'est jamais arrêté, il parait même qu'il court encore.

- Entretien des meules et du moulin :

L' entretien du moulin consistait à surveiller, régler, graisser, nettoyer méticuleusement tout le mécanisme y compris le rhabillage des meules, dans la mesure où le meunier en était capable ; sinon, il devait avoir recours à un rhabilleur de métier. Cela consistait à refaire les petites rainures des meules. Cette opération était très importante, pour la qualité de la farine.

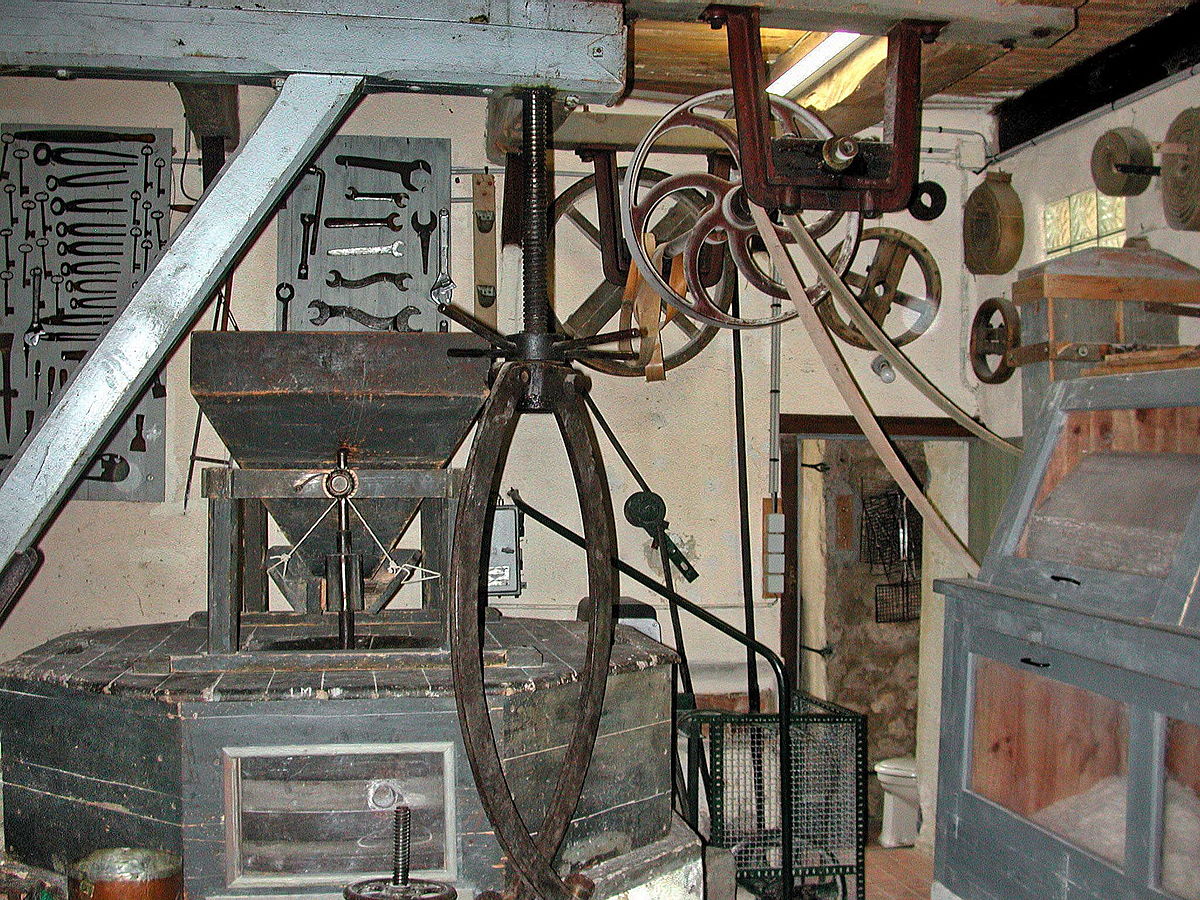

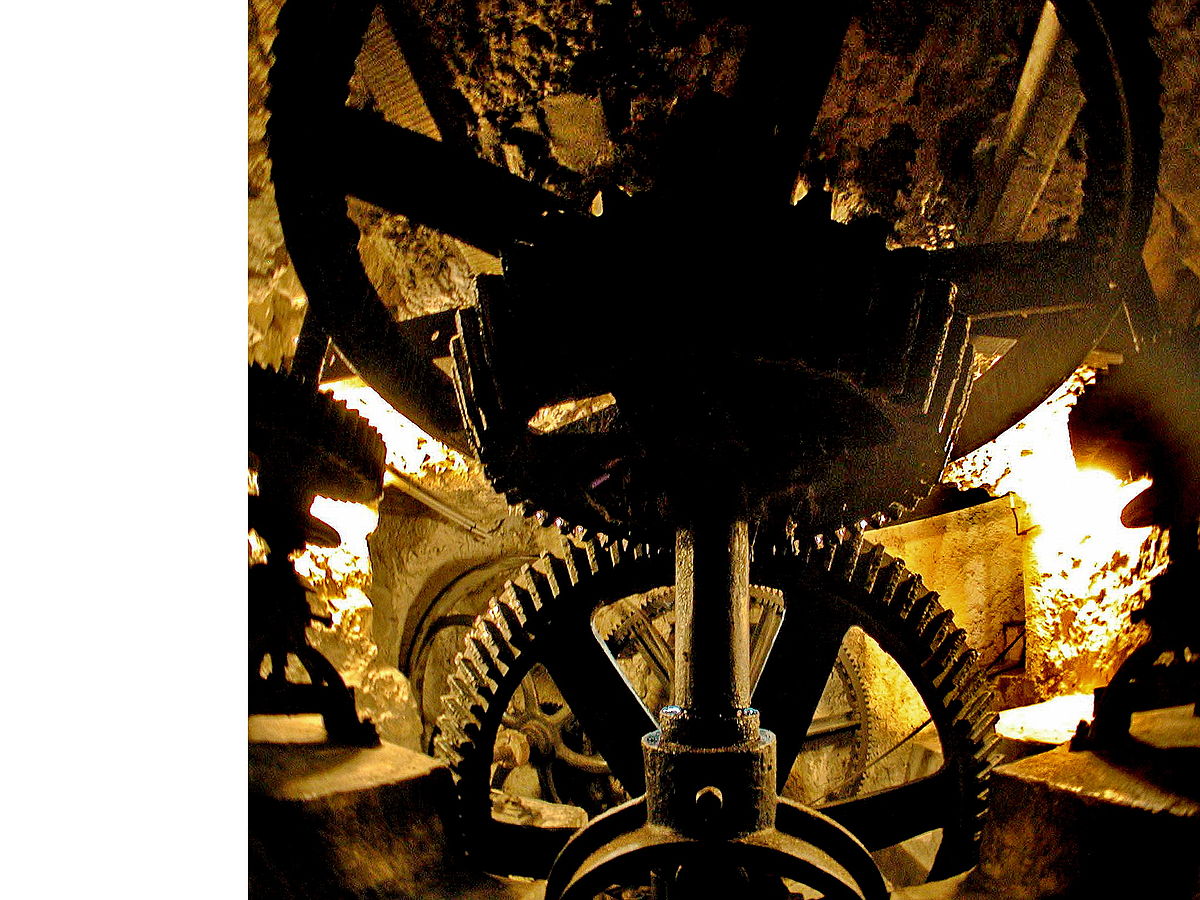

Pendant six mois le moulin tournait à plein, le reste du temps, il fallait penser à l'entretien de tous ses éléments : En premier la meule : qui devait être re-surfacée (rhabillage) à la mailloche. Au niveau de la machinerie : c’était le moment de changer les alluchons (dents des roues de transmission) défaillants : pour cela on utilisait du bois de sorbier ou courmier. Changer les planches de la grande roue, entretenir la turbine Et surtout nettoyer et réparer le bief ou béal d'adduction d'eau, qui fuyait, s'entartrait, était pollué par des avalanches de terrain ... le débarrasser de ses truites et écrevisses .. Battage blé = aux pieds mulets, rarement rouleau. Tarare (machine) pour enlever pailles et poussières

Le moulin à olives

Le moulin à olives est le plus ancien.

| Moulin à huile avec son immense roue à aubes (7m). | Presse à olives monumentale. | ||

Scourtins (sac filtrants à olives) et ustensiles. |

Chaudière à eau chaude (degraissage) |

Chaudière moderne à noyaux d'olive. | |

À Mons, les moulins communaux furent mis en vente en 1960. Jean Lambert par amour de son outil de travail et avec la complicité de Germaine son épouse se résolut à puiser dans leurs ressources et perdre de l'argent et de l'énergie pour que les générations futures conserve ce témoignage de leur passé. C'est en continuant à les faire tourner, à moudre le blé et à presser les olives, qu'il leur prodigue les soins les plus attentifs. II restaure ainsi entièrement la grand-roue du moulin à huile, aidé de quelques précieux amis bénévoles.

- La vie du moulin était rythmée par 2 campagnes succésives : celles du blé et de l'olive :

- Campagne de l'olive : du premier Janvier au 1er Avril :

Les habitants de Mons apportaient leur récolte toute fraîche pour la presser en une "tournée" : une tournée prenait environ une heure et demi, et le "presseur gardait pour lui 2 litres d'huile par tournée soit 8 à 10 litres par jour. Chaque tournée produisait environ 40-45 litres (les olives d'altitude étaient moins grosses et moins mures). Il fallait en moyenne 12 kilos d'olives soit un décalitre d'olives pour faire un litre d huile (ou 250 kg pour faire 20 litres) , mais cela dépendait évidemment de la qualité des olives ; les meilleures sont toujours les … Dans un premier temps, on broyait les olives au touret (meules) : Cela produisait une pâte et un résidu appelé margines. Les margines, décantées à l'eau tiède produisaient l'huile simple. Dans un second temps on pressait la pâte qui avait été introduite (dans des scourtins : ou sacs filtrer en jute). Un scourtin contenait en moyenne 2 kg de pâte. Après pressage fort (45 kg/cm²) on obtenait d'un côté l'huile de première presse, et de l autre les résidus de peaux et noyaux appelés grignons noirs ou tourteaux, et en fin de presse, un jus malodorant. Les tourteaux restent la propriété du meunier qui en fin de campagne peut les re-presser après dilution à l'eau tiède, c'est ce qu'on appelait la ressence qui était très surveillée et produisait une huile de seconde presse malodorante.

La séparation des peaux et noyaux est obtenue par décantation dans une succession de bassins :

- les résidus sont revendus pour la fabrication du savon Palmolive … à l'huile d'olive, Cadum … le même parfumé à l'huile de cade obtenue par distillation du génévrier dans des fours à cades dont on retrouve une centaine d'exemplaires dans le moyen Var

- les noyaux sont toujours recherchés pour l'industrie cosmétique ou la fabrication d'abrasifs, de pâte à polir les verres de lunettes (établissements Charles Bardon au Muy).

Mais les noyaux ou leurs résidus ont bien d'autres usages : ils servent en particulier à alimenter les chaudières spécifiques productrices d'eau chaude nécessaire au nettoyage du moulin des meules, des bacs, des scourtins... et si on les abandonne, ils deviennent un gîte de production et reproduction de capricornes où leurs larves trouvent un bois déjà mâché ! Le travail de l'olive était très salissant, plutôt malodorant et demandait de grandes quantité d'eau chaude pour le netoyage de l'outil de fabrication.

En fin de tournée, le client emportait son huile à dos de mulet dans des containers en fer blanc ou stagnons de 300 à 50 litres : on évitait les pots de terre ou de verre à cause de leur fragilité. L'huile d'olive était presque une denrée stratégique, vu le nombre de ses utilisations dans la vie courante, à commencer par la cuisine et l'éclairage. On comprend alors l'utilisation de la moindre langue de terre et quand elle se faisait rare la construction de restanques sur les flancs bien exposés. On comprend aussi le drame causé par le gel des oliviers (1302, 1364, 1507, 1549,1739, 1742, 1755 (mort des oliviers) , et 1954.

La ressence

Ce n'est pas le matériel ni la structure qui s'appelait ressence, mais la technique utilisée pour traiter les résidus de la première presse, soumise à autorisation et taxation.

Il fallait pour cela disposer, en plus de la meule, de bacs de décantation en série, qui, avant une énième mouture, permettait d'éliminer par flottage ou décantation les éléments indésirables. Au final, on récupérait une huile à forte odeur, les noyaux broyés, les tourteaux : tout était réutilisé, soit pour la nourriture des animaux soit pour le chauffage de l'eau de nettoyage des moulins,soit pour l'industrie : pâte à polir, additifs pour savons (Palmolive !), crèmes diverses.

Le moulin à blé

Le moulin à blé est le plus moderne des lieux.

Turbine moderne. | |||

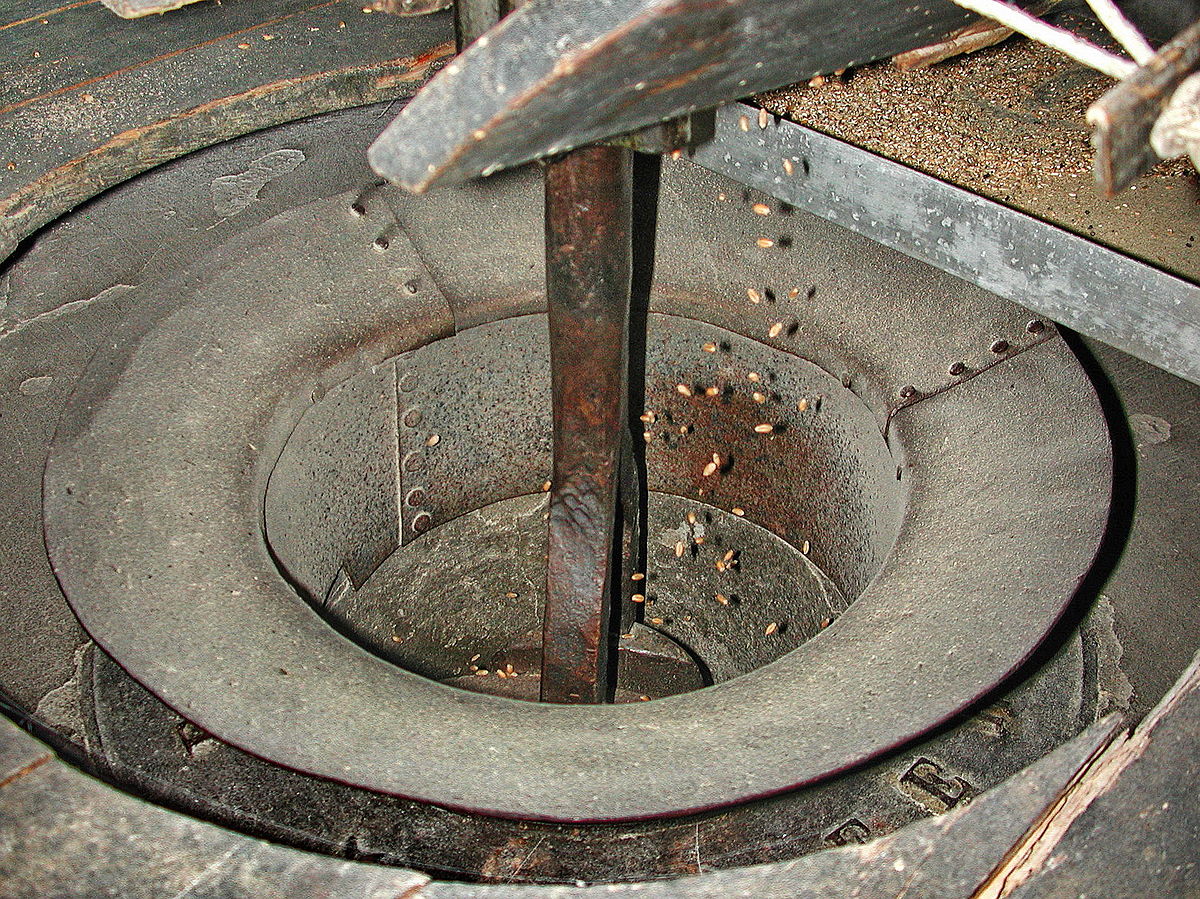

le "double déca" mesure universelle du meunier. | Les derniers moments d'un grain de blé. | ||

| Ancienne meule flottante = celle du dessus (venant de La Ferté-sous-Jouarre). | |||

Moulin à blé moderne (Le Muy). |

- Campagne du blé

Elle avait une physionomie toute différente car elle se déroulait sur toute l'année, sur rendez-vous, et donc pas tous les jours, mais avec un pic en automne après les moissons.

L'espèce de blé dur cultivé était la Tuzelle des Alpes qui avait un faible rendement (3tonnes à l hectare) Le meunier travaillait toujours avec sa bascule et son décalitre : Pour rappel : un double décalitre d'olives (12 kg) produit environ un litre d'huile Alors qu'un double décalitre de blé représente 16 kg de blé environ Et un double décalitre de farine = 12kg

Le paysan lui comptait en charges : c'était le poids maximum transportable par un mulet (ou un bardot) sur un chemin de montagne soit : environ 130 kg. La charge, maximum à la descente, se composait de 8 double décalitres de blé de 16 kg chacun, soit près de 130 kg en deux sacs de 60-65 kg de grain. La charge moyenne à la remontée était de 109 kg : selon la qualité du grain, 100 kg de blé produisaient 80 à 85 kg de farine et seulement 70 kg pour la fleur de farine Le budget prévisionnel' du paysan était simple il lui fallait 1 charges / 1 an / 1 habitant au foyer. Autrefois on dénombrait les populations en nombre de feux : un feu comptait alors en moyenne 4,5 personnes : c'était en quelque sorte le foyer fiscal !

Notre paysan apportait donc son blé à moudre au fur et à mesure de ses besoins. 1 Charge de mulet = 8 mesure de 20 litres soit = 130 kg. 1 Charge / 1 an / 1 habitant du foyer. Le meunier broyait par jour 4 à 5 tournées de 250 kg (1 demi charge = 60 kg), mais il pouvait monter à 8 à 9 tournées. Son premier travail consistait à peser le grain, travail très délicat, car source d'erreurs volontaires ou involontaires, et donc de contestations dont on trouvait trace dans le chier de doléances ouvert à la mairie. En plus les indirectes … veillaient au grain ! Puis le grain était lavé (ce n'était pas le cas partout) pour le laver de ses impuretés naturelles oui de contrefaçon Enfin le grain était moulu (100 kg / heure, jusqu'à 700 kg/jour Puis blutté (tamisé) éliminer les impuretés résiduelles comme les éclats de meule ennemi des dents. Enfin on pesait le résultat (pertes = 2%) Contrairement au travail de l'olive, celui du lé était très propre, mais demandait précision et réglages permanents Le meunier se rémunérait de … et des résidus de son travail :

- Les pois chiches

Farine de pois chice = lou pesti => Galettes (socca), ou bouillie Fleur Recoupe Semoule Petit son ou repasse Son

Le foulon (paroir, paradou, paradour)

Buse d' évacuation de l'ancien foulon. |

Dans ces temps pas si anciens que ça, l'eau représentait la principale source d'énergie et on équipait les moulins de foulons, sorte de grands marteaux qui pouvaient servir à de multiples usages et qui étaient soumis au droit seigneurial de foulure :

- le plus courant était le foulage du linge mécanique pour remplacer le battoir de la bugadière

- mais aussi le rouissage du chanvre qui à Mons était cultivé aux Canebières : la marine à voile en était grande consommatrice

- le brassage de la pâte à papier, qui en fait était réalisé avec le moulin du Rey de Siagne en face de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

Le chanvre était cultivé à Mons sur les terrasses bordant la Siagole, on en retrouve la trace dans le lieu-dit cadastral Canebières situé à la confluence du Miron et de la Siagnes, en aval du château de l'enfer. Mais, l'industrie va vite récupérer toutes ces activités.