Magnétisme animal - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Influence et postérité du magnétisme animal

Du magnétisme animal à l'hypnose

On peut considérer que l'hypnose est une réélaboration de la pratique des magnétiseurs par des médecins, épurée de certains phénomènes jugés occultes et en tant que tels inacceptables par l'académie. Ainsi, dans leur livre sur le magnétisme, les hypnotistes français Alfred Binet et Charles Féré opposent « l'histoire merveilleuse du magnétisme animal... aux faits positifs de l'hypnotisme ». Un autre hypnotiste, Pierre Janet, regrette que « la crainte de ce renom de charlatanisme qui reste attaché aux opérations du magnétisme animal » ait longtemps empêché les psychologues de s'intéresser aux phénomènes de somnambulisme.

Il est généralement admis que le chirurgien écossais James Braid fait la transition entre le magnétisme animal et l'hypnose. En 1841, Braid assiste à une démonstration du magnétiseur public Charles Lafontaine et en 1843 il publie Neurypnologie, Traité du sommeil nerveux ou hypnotisme. Dans ce livre, Braid essaie de se différencier des travaux des magnétiseurs imaginationnistes. Pour cela, il remplace leur méthode d'induction visuelle par fixation de l'attention sur la main tendue du magnétiseur par la fixation de l'attention sur un objet brillant.

En France, le 5 décembre 1859, le chirurgien Alfred Velpeau rend compte devant l'Académie des sciences d'une intervention pratiquée sous anesthésie hypnotique selon la méthode de Braid au nom de trois jeunes médecins, Eugène Azam, Paul Broca et Eugène Follin. Ces derniers ont pratiqué la veille à l'hôpital Necker l'opération d'une tumeur anale sous anesthésie hypnotique. L'opération, très douloureuse par nature, se passe sans que la patiente ne donne aucun signe de douleur. En 1860, Joseph Durand (de Gros) publie son Cours théorique et pratique du Braidisme, ou hypnotisme nerveux. En 1870, Hippolyte Taine présente une introduction aux théories de Braid dans son De l'Intelligence.

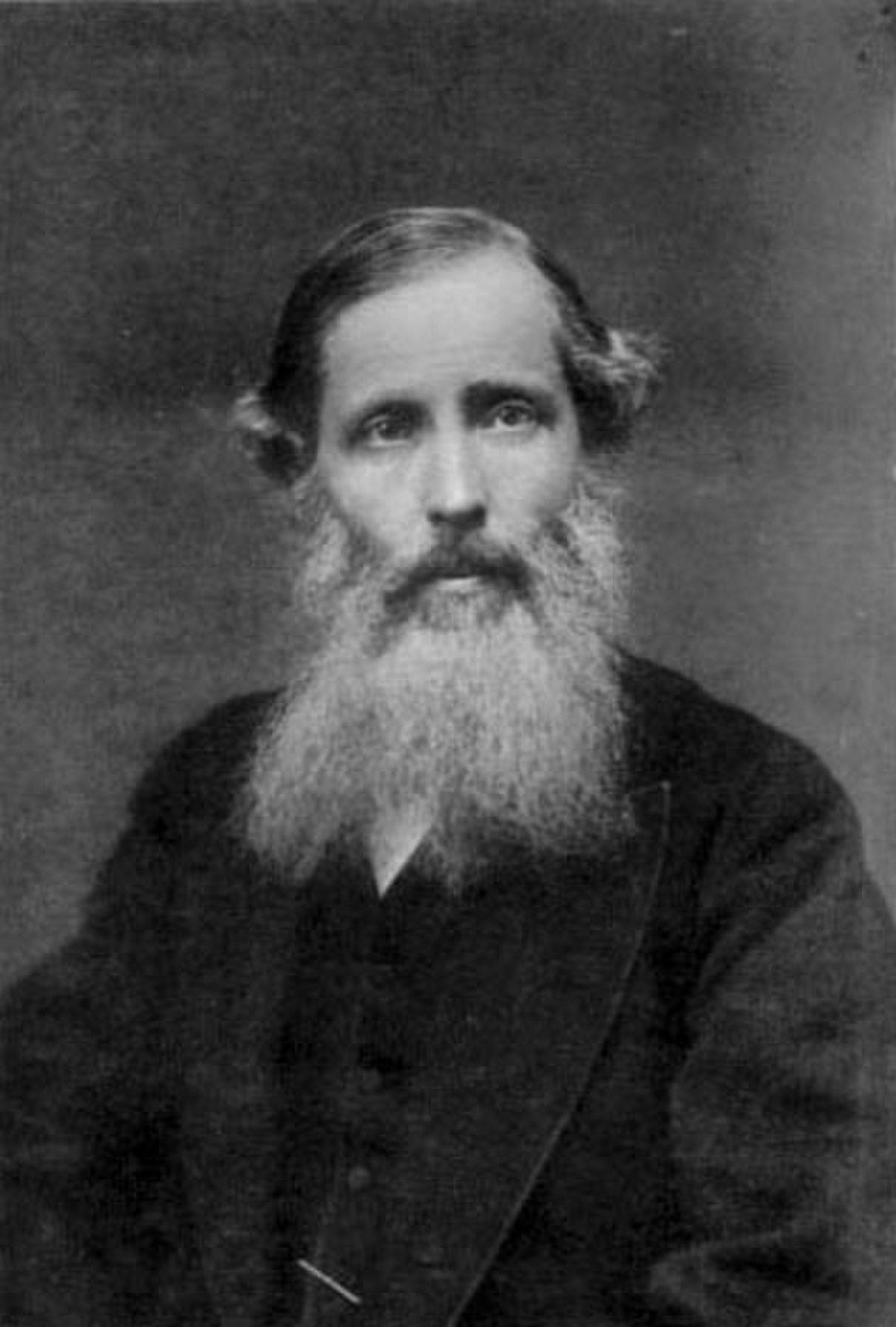

Vers 1848, Ambroise-Auguste Liébeault, encore jeune interne en chirurgie, commence à s'intéresser au magnétisme animal. Il lit notamment le Manuel pratique de magnétisme animal d'Alphonse Teste et prend connaissance du rapport Husson déposé en 1831. Influencé par les magnétiseurs Charles Lafontaine et Jules Dupotet de Sennevoy, il commence à endormir des jeunes femmes. En 1864, il s'installe à Nancy comme guérisseur philanthrope, guérissant des enfants avec de l'eau magnétisée et par l'imposition des mains. Son intérêt pour le magnétisme animal a été ravivé par la lecture des travaux de Velpeau et Azam. Il apparaît comme un marginal à une époque où le magnétisme animal était complètement discrédité par l'académie lorsqu'il publie en 1866 dans l'indifférence générale Du sommeil et des états analogues considérés surtout du point de vue de l'action du moral sur le physique. Il y fait état de notions théoriques et pratiques largement proches de celles des magnétiseurs du courant imaginationniste. Liébeault est à l'origine de l'École de Nancy.

En 1876, le neurologue Jean-Martin Charcot est membre d'une commission nommée par Claude Bernard pour étudier les expériences de métallothérapie du médecin Victor Burq. En 1878, Charcot commence à étudier l'hypnose sous l'influence de Charles Richet et en 1882, dans Sur les divers états nerveux déterminés par l'hypnotisation chez les hystériques, il réhabilite l'hypnose comme sujet d'étude scientifique en la présentant comme un fait somatique propre à l'hystérie. Charcot est à l'origine de l'École de la Salpêtrière.

Les spécialistes de l'hypnotisme n'accèdent pas à certains phénomènes observés par les magnétiseurs, la lucidité magnétique notamment. Ils sont vivement critiqués par les tenants du magnétisme, qui considèrent qu'ils ne produisent que des effets caricaturaux, rabaissant la personne au lieu de l'élever. La question est de savoir si, en état somnambulique, les sujets sont plongés dans un état d'automatisme et de conscience amoindrie ou bien si, au contraire, comme l'ont toujours prétendu les magnétiseurs, ils accèdent à des facultés nouvelles et à une présence au monde plus intense.

Somnambules et voyants

Alors que les hypnotistes cherchent à « épurer » la pratique du magnétisme de ses aspects occultes et merveilleux, d'autres tentent d'étudier les phénomènes extraordinaires présentés par certains sujets lorsqu'ils sont en transe somnambulique.

C'est notamment le cas du médecin allemand Justinus Kerner, qui s'intéresse à la célèbre somnambule de Prevorst, Friederike Hauffe, qui vivait dans un état quasi permanent de transe somnambulique. Selon Kerner, Friederike possédait le don de seconde vue, celui de prédiction, pressentait la mort de certaines personnes, décelait les maladies, prescrivait des remèdes, se montrait très sensible à certaines substances. Elle voyait même les morts et entretenait un commerce quasi permanent avec les esprits.

En France, on citera le cas de la voyante Léonide Pigeaire de Montpellier qui était censée lire à travers les corps opaques. On sait notamment que le physicien François Arago, George Sand et Théophile Gautier assistent aux expériences effectuées avec Léonide à Paris en 1838. Il faut aussi citer le fameux Alexis Didier, qui fut notamment l'objet d'expériences menées par le professeur anglais Herbert Mayo vers 1850. C'est vers cette époque qu'apparaît le spiritisme, dans lequel les « médiums » entrent dans un état de transe qui peut faire penser à celui des somnambules.

En 1875, le philosophe anglais Henry Sidgwick entreprend d’étudier de manière scientifique les médiums spirites, inaugurant le courant des « sciences psychiques » avec la création de la SPR, Society for Psychical Research. Quelques années plus tard, avec le philosophe William James, ils étudient des sujets telle la célèbre « médium » Eleonora Piper. En France, la métapsychique émerge à partir de 1905, notamment avec les travaux de Charles Richet. Richet, avec des savants mondialement reconnus tels le psychiatre Gilbert Ballet, Édouard Branly, Pierre Curie, Marie Curie, Henri Bergson et Jean Perrin, mène des expériences avec la médium napolitaine Eusapia Palladino en 1905 à 1907. Après 1910, les tenants de la psychologie de laboratoire importée d'Allemagne font barrage à la montée des sciences psychiques, et finissent par la juguler après la mort de William James.

Le magnétisme animal et la politique

Parmi les premiers disciples de Mesmer, on compte bon nombre des futurs chefs de la révolution française dont La Fayette, Jacques Pierre Brissot, Nicolas Bergasse, Adrien Duport, Jean-Louis Carra et Jean-Jacques Duval d'Eprémesnil. Lorsque Bergasse, Kornmann et D'Eprémesnil sont exclus de la Société de l'Harmonie en 1785, ils accusent Mesmer d'avoir trahi le but original du mouvement, à savoir la lutte contre « le despotisme des académies », et ils étendent cette lutte à la guerre contre le despotisme politique. Quant à Brissot, qui a rejoint le groupe au cours de l'été 1785 et s'est lui-aussi converti au magnétisme animal, il accuse le gouvernement français d'utiliser les académies pour étouffer les nouvelles vérités de la science et de la philosophie.

Pour Bergasse et Brissot, « le fluide magnétique par lequel Mesmer explique l'action magnétique affecte tous les hommes et manifeste leur égalité essentielle au-delà des distinctions sociales ». Or, à cette époque on reconnaît aux seuls rois le pouvoir de guérir les malades par le toucher. Ce pouvoir du roi de France à guérir les personnes souffrant des écrouelles est reconnu depuis le XIe siècle et confirme le droit divin dont procède la charge du monarque. Ainsi, le magnétisme représente-t-il une pratique lourde de menaces pour l'ordre politique de l'époque.

Pendant la révolution, le magnétisme animal recule, dispersé par l'émigration et les bouleversements sociaux, et ne reprend de l'ampleur que sous le Premier Empire et sous la Restauration. En 1815, la baronne de Krüdener, arrivée à Paris avec l'armée russe, s'entoure des magnétiseurs Puységur et Bergasse. Ce dernier reçoit plusieurs fois sa visite en compagnie du tsar Alexandre Ier de Russie lui-même.

Le magnétisme animal et la philosophie

Le philosophe Maine de Biran, comme son ami le physicien André-Marie Ampère, était passionné par le magnétisme animal. Pour comprendre le somnambulisme, Maine de Biran commence par définir le sommeil comme « la suspension de l'effort et des facultés volontaires » qui permet de laisser à l'œuvre la faculté de « sentir ou de recevoir des impression et d'en être affecté ». Il distingue les impressions obscures qui n'accèdent jamais à la représentation proprement dite des perceptions complètes qui exigent l'activité du moi pour être représentées. Il suggère que dans l'état somnambulique, les impressions obscures, « une multitude d'impressions nulles ou sans effet dans l'état ordinaire, devenues sensibles alors, pourraient servir de signes ou de moyens de communication du magnétiseur au magnétisé ». Ainsi, ce que dévoile l'état somnambulique, c'est cette influence d'une vie sous-jacente par laquelle nous participons, par l'intermédiaire de l'imagination passive, à l'animalité. Selon cette perspective, l'état magnétique serait « le révélateur des fils avec lesquels sont tissées, le plus souvent à notre insu, toutes les relations entre les humains ».

Mais de manière générale, en France, la philosophie universitaire, peu à peu gagnée par le rationalisme positiviste, s'intéresse peu au magnétisme. En Allemagne en revanche, le magnétisme animal est un objet de référence constante pour les plus grands penseurs tels Hegel, Schelling, Fichte, Schopenhauer ou Gustav Fechner.

Hegel, qui a lu Hufeland, Kluge et Schelling, parle du magnétisme animal au début de la troisième partie de son Encyclopédie des sciences philosophiques intitulée Philosophie de l'esprit. Hegel mentionne également le magnétisme animal dans sa correspondance avec le philosophe Schelling (frère de Karl Schelling) et avec son ancien élève, le hollandais Pieter Gabriel van Ghert. Dans une lettre à ce dernier, il écrit en parlant du magnétisme animal : « Son effet me parait résider dans la sympathie qu'une individualité animale peut contracter avec une autre, dans la mesure où la sympathie de celle-ci avec elle-même, sa fluidité à soi-même, est inhibée ou interrompue ». Pour Hegel, si, du point de vue de la conscience, l'état magnétique est une chute, une perte, un danger, la source de maintes erreurs, s'il est cette conscience entrée dans la maladie, il n'en est pas moins, en lui-même, un bienfait, car il restaure « l'âme sensible » par la plongée de l'individu en ce qui le fonde : avec le magnétisme animal, l'être humain récupère un peu de son sentir du vivant qu'il a perdu avec la conscience.

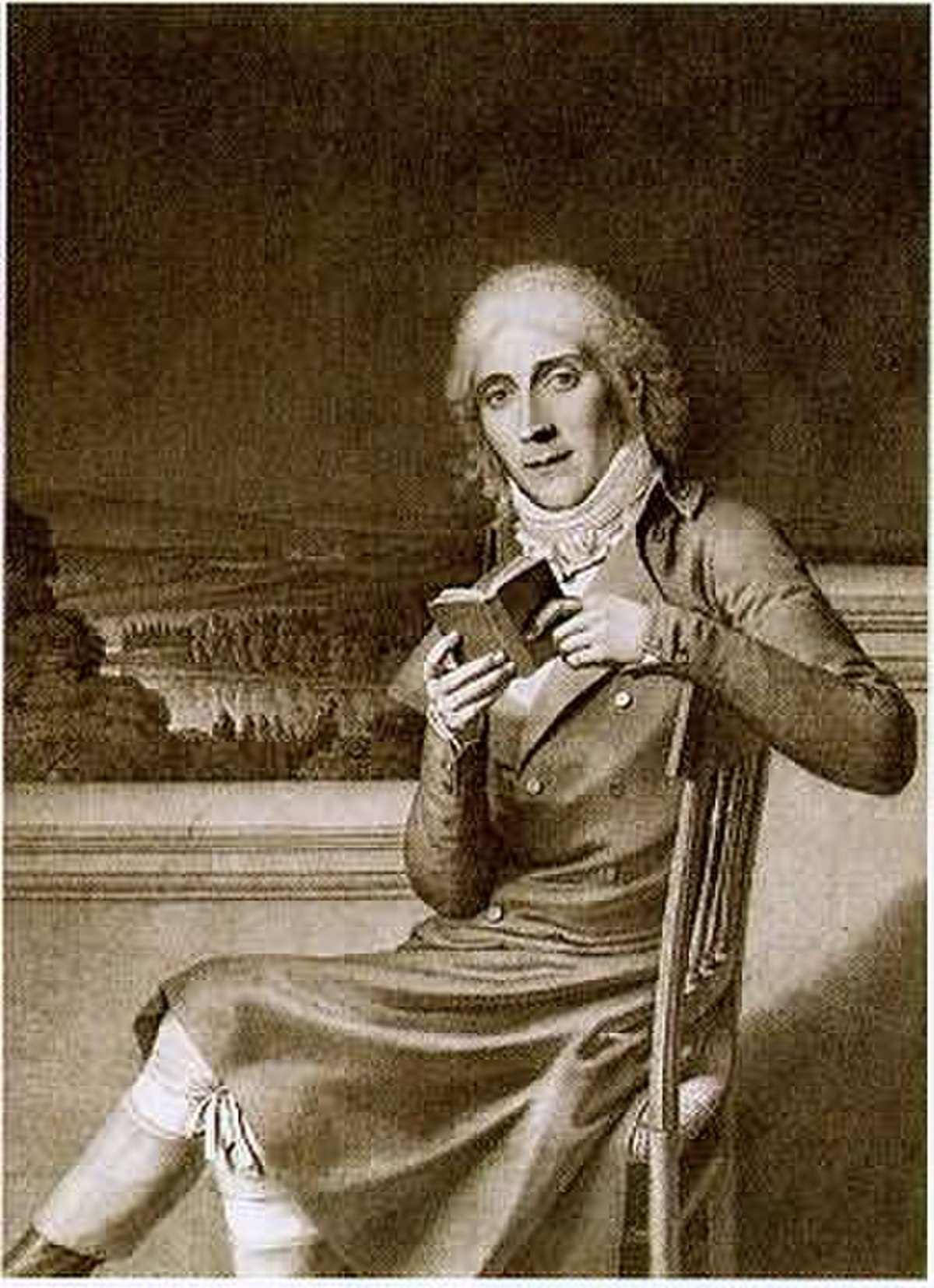

Pour Schopenhauer, le magnétisme animal est une fonction du vivant, qui a son siège dans le système ganglionnaire, centre de la vie inconsciente, devenu seul centre de la vie psychique par une restriction temporaire du système cérébral, centre de la vie consciente. Il considère que la transe somnambulique fait collaborer les deux modes, normalement séparés de la conscience vigile et du sentir primitif. Schopenhauer suggère en outre qu'un processus inconscient analogue à celui du patient s'opère parallèlement chez le thérapeute. Pour lui, l'influence dans le magnétisme ne s'exerce pas seulement comme un rapport d'un esprit avec un autre esprit, mais aussi comme une communication corporelle sans contact physique directe, plus subtile, plus indirecte, plus voilée. Dans les suppléments au quatrième livre du Monde comme volonté et comme représentation, il fait le lien entre l'amour, la sexualité, la magie et le rapport magnétiseur-magnétisé, expressions différentes d'un même phénomène universel de sympathie entre les êtres vivants.

Schopenhauer a consacré deux textes au magnétisme animal. Le premier dans La Volonté dans la Nature (1836) 30 pages où l'on peut lire:

…« dans le magnétisme animal, nous constatons aussitôt la ruine du principium individuationis (espace et temps) qui appartient au domaine de la simple apparence. Les barrières qu'il impose aux individus et qui les séparent sont rompues; entre magnétiseur et somnambule, l'espace n'est plus une séparation, la communauté des pensées et des mouvements de la Volonté s'instaure. L'état somnambulique transporte l'individu au-delà des conditions qui appartiennent au simple phénomène, déterminées par l'espace et le temps, et qui s'appellent proximité et éloignement, présent et futur. »

Dans les Parerga et Paralipomena (1851), le chapitre 5 du premier livre (60 pages) est consacré aux Apparitions et les faits qui s'y rattachent.

Le magnétisme animal dans l'art et la littérature

Le médecin David Ferdinand Koreff, titulaire d'une chaire de magnétisme animal à l'université de Berlin, contribue à créer à Paris dès 1822 la grande vogue des Contes d'Hoffmann, son ami mesmériste. Il introduit Heinrich Heine dans les cercles littéraires parisiens et influence Hugo, Stendhal, Balzac, Delacroix, Madame de Staël et Chateaubriand. Le magnétisme animal occupe une place importante dans la préface philosophique des Misérables de Victor Hugo, dans Ursule Mirouët et dans l'avant-propos de La Comédie humaine d'Honoré de Balzac. Alexandre Dumas rend compte du baquet de Mesmer dans l'avant-propos de son roman Le Collier de la reine, a fréquemment recours au magnétisme animal dans son roman Joseph Balsamo et fait de l'abbé Faria l'un des personnages de son roman Le Comte de Monte-Cristo.

Mozart, qui avait bien connu Mesmer à Vienne, donne une place (ironique) au magnétisme animal dans son opéra Così fan tutte.

John Elliotson était le médecin personnel de Charles Dickens, William Thackeray et Harriet Martineau. Cette dernière, qui souffre d'une maladie chronique, entreprend en 1844 une cure de mesmérisme initiée par le magnétiseur Spencer T. Hall, qui lui permet en quelques mois d'obtenir une nette amélioration de son état. Elle publie l'année suivante ses Lettres sur le mesmérisme (Letters on Mesmerism). Le traitement suivi par Harriet Martineau est l'objet de la curiosité d'Elizabeth Barrett Browning et de Charlotte Brontë, qui procède à une expérimentation sur elle-même et écrit à ce sujet à sa sœur Emily en 1851.

Dans son roman philosophique Island, paru en 1962, Aldous Huxley fait allusion au magnétisme animal. Il se réfère notamment à un article paru dans The Lancet pour dénoncer la pratique du magnétisme par John Elliotson.