Mars (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L'eau sur Mars

De l'abondance d'eau liquide du Noachien, il ne reste plus aujourd'hui que des traces dans l'atmosphère de Mars et, sans doute, d'importantes quantités d'eau gelée dans le sol et les calottes polaires de Mars, sous forme de pergélisol, voire de mollisol. En 2005, la sonde Mars Express a détecté, à proximité du pôle nord, un lac de glace d'eau dans un cratère. En 2007, le radar MARSIS de Mars Express a mis en évidence de grandes quantités de glace d'eau enfouies dans les terrains qui bordent la calotte résiduelle australe. Ainsi, le volume de glace d'eau contenue dans le pôle sud est estimé à 1,6 millions de km3, soit approximativement le volume de glace d'eau de la calotte résiduelle boréale.

La présence d'eau dans le sous-sol a également été détectée à mi-distance entre l'équateur et le pôle nord. Ainsi, en 2009, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a révélé que des cratères d'impact récemment formés contenaient de la glace pure à 99 %.

| ||

| Cliché d'une formation ressemblant à un lac pris par l'instrument THEMIS de la sonde Mars Odyssey le 14 novembre 2003. | La photo de droite prise le 10 septembre 2005 par la sonde Mars Global Surveyor révèle la présence d'un dépôt blanchâtre ressemblant à de la glace d'eau et qui n'était pas présent le 30 août 1999 (image de gauche). |

La présence durable d'eau liquide à la surface de Mars est considérée comme improbable. En effet, compte tenu de la pression et de la température à la surface de Mars, l'eau ne peut exister à l'état liquide et passe directement de l’état solide à l’état gazeux par sublimation. Cependant, de récents éléments suggèreraient la présence temporaire d'eau liquide dans des conditions particulières.

- En 2004, l'équipe scientifique de THEMIS, l'instrument de Mars Odyssey prévu pour détecter la présence d'eau passée sur Mars, a découvert sur une des images de la sonde une « structure qui ressemble à un lac située au centre du cratère ».

- De très brèves coulées pourraient encore avoir lieu. Ainsi, Michael Malin et Kenneth Edgett (et co-auteurs), chercheurs de la Nasa, ont annoncé en décembre 2006 avoir désormais la preuve d’écoulements granulaires épisodiques actifs. L’analyse d’images haute résolution MOC prises par la sonde Mars Global Surveyor a révélé la présence de nouvelles ravines (gullies) dont la mise en place pourrait être liée à des écoulements de boue. Mais des analyses ultérieures ont montré que ces observations pouvaient tout aussi bien être expliquées par des écoulements secs.

Historique des observations de la planète

Observations antiques

| |||||||||

| « Hor-Desher » | |||||||||

| |||||||||

| « qui se déplace à reculons » |

Mars faisant partie des 5 planètes visibles à l’œil nu (avec Mercure, Vénus, Jupiter, et Saturne), elle est observée depuis que les hommes regardent le ciel nocturne. Mars, lors de ses oppositions, est la planète la plus brillante après Vénus (sa magnitude apparente peut alors atteindre -2.9, le reste du temps, la deuxième planète la plus brillante est Jupiter).

La couleur rouge sang caractéristique de Mars lui valut dans l’Antiquité le rapprochement avec le dieu grec de la guerre Arès puis avec son équivalent romain Mars, le rouge évoquant le sang des champs de bataille.

Les Babyloniens la nommaient Nirgal ou Nergal, le dieu de la mort, des destructions et du feu. Les Égyptiens la nommaient « Horus rouge » (ḥr Dšr, Hor-desher) et connaissaient son « déplacement à reculons » (actuellement connu sous le nom de mouvement rétrograde).

Dans la mythologie hindoue, Mars est nommée Mangala (मंगल) du nom du dieu de la guerre. Mangala Vallis est nommé en son honneur.

En hébreu, elle est nommée Ma'adim (מאדים) : Celui qui rougit. Ma'adim Vallis reprend ce vocable.

En Asie de l'Est (Chine, Japon, Corée et Viêt Nam) Mars est 火星, littéralement l’astre (星) feu (火). En mandarin et cantonais, elle est couramment nommée huoxing (火星, huǒxīng en pinyin) et traditionnellement Yinghuo (荧惑, yínghuò en pinyin, litt. « flamboyant confus »). En japonais, 火星 en kanji, かせい en hiragana, ou kasei en rōmaji (qui a donné son nom à Kasei Vallis). En coréen, 火星 en hanja et 화성 en hangeul, transcrit en hwaseong.

Mars est encore connue de nos jours sous le nom de « Planète rouge ».

Des observations de l’astronomie pré-télescopique, il reste peu de documents, et ceux-ci sont teintés de religion ou d’astrologie (comme le zodiaque de Dendérah en Haute-Égypte). De plus, les observations à l’œil nu ne permettent pas d’observer la planète elle-même mais plutôt sa trajectoire dans le ciel.

Observations télescopiques

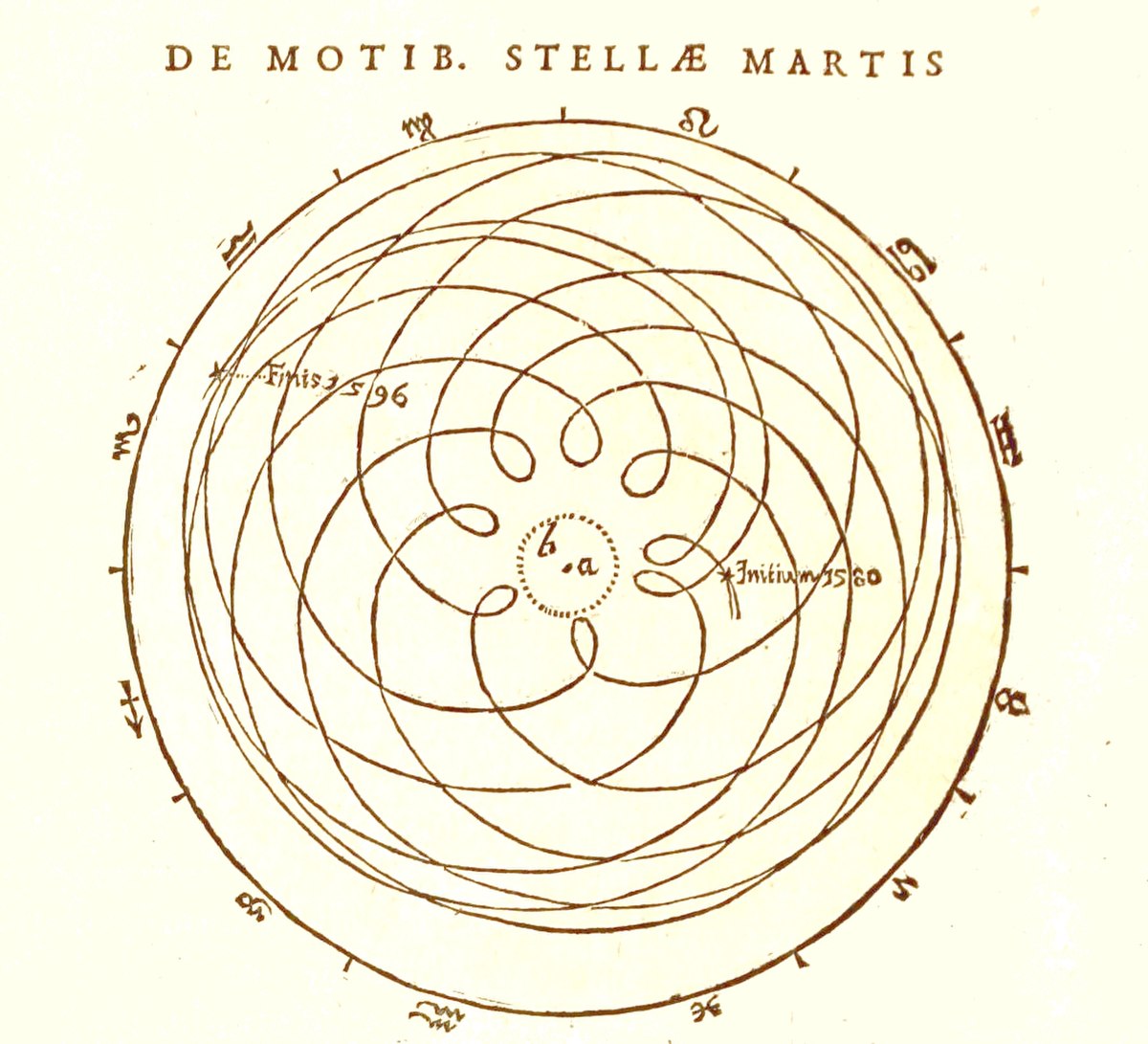

En 1600 à Prague, Johannes Kepler devient l'assistant de Tycho Brahe (mort en 1601) pour lequel il doit calculer l'orbite précise de Mars. Il met 6 ans à faire le calcul et découvre que les orbites des planètes sont des ellipses et non des cercles. C'est la première loi de Kepler qu'il publie en 1609 dans son ouvrage Astronomia nova.

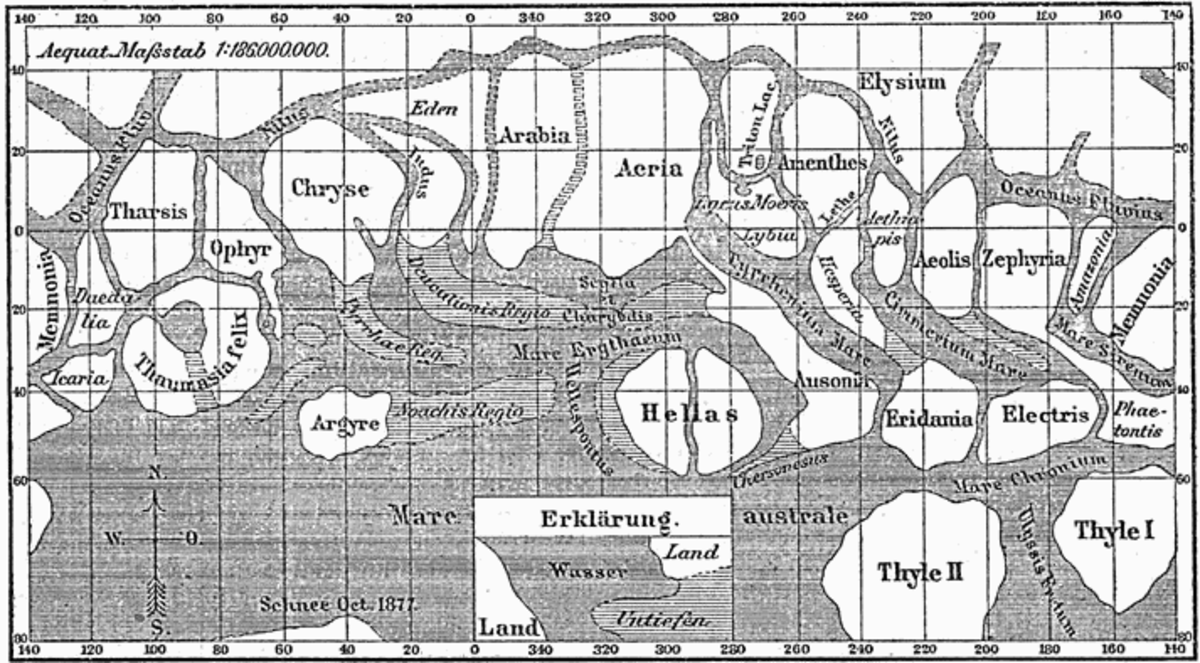

La croyance en l’existence des canaux martiens dura de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle et marqua l’imagination populaire, contribuant au mythe de l’existence d’une vie intelligente sur la quatrième planète du système solaire. Leur observation, qui n’a jamais fait l’unanimité, provenait d’une illusion d’optique, phénomène fréquent dans les conditions d’observation de l’époque (pareidolie).

Au XXe siècle, l’utilisation de grands télescopes permit d’obtenir les cartes les plus précises avant l’envoi des sondes. À l’observatoire de Meudon, les observations d’Eugène Antoniadi en 1909 aboutirent à la publication de La planète Mars en 1930. À l’Observatoire du Pic du Midi, des observations furent effectuées par Bernard Lyot, Henri Camichel, Audouin Dollfus, et Jean-Henri Focas.

Exploration

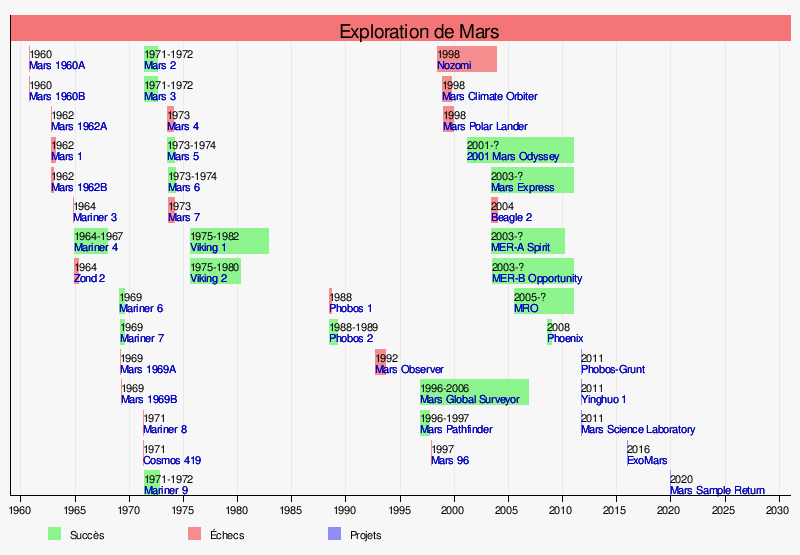

L’exploration de Mars se fait à l’aide de sondes spatiales : notamment de satellites artificiels et rovers.

Elle tient une place importante dans les programmes d’exploration spatiale de la Russie (et avant elle par l’URSS), des États-Unis, de l’Union européenne, et du Japon. Une quarantaine de sondes orbitales et d’atterrisseurs ont eu Mars comme objectif depuis les années 1960, ayant pour but de recueillir des informations sur la « Planète rouge » et de répondre aux questions sur son passé, informations qui peuvent aussi se révéler importantes par rapport au devenir de notre planète.

L’exploration de Mars est coûteuse et difficile. Jusqu’à présent environ la moitié des vaisseaux lancés en sa direction ont échoué d’une manière ou d’une autre, avant d’achever ou parfois même de commencer leur mission. Ce taux d’échec est en partie imputable à des erreurs techniques, mais suffisamment de missions ont été perdues sans raisons apparentes pour que la presse grand public ait pu parler d’un « triangle des Bermudes » entre Mars et la Terre ou d’un grand « monstre galactique » qui se nourrit de sondes martiennes.

Note : Les dates indiquent le lancement et la fin des missions ; la date intermédiaire indique l’arrivée autour de Mars (orbite) ou sur Mars (atterrissage).

- Missions en échec

- Sondes soviétiques :

- Mars 1960A

- Mars 1960B

- Mars 1962A

- Mars 1962B

- Mars 1 (1er novembre 1962 - 21 mars 1963)

- Zond 4

- Phobos 1

- Phobos 2

- Sondes américaines :

- Mariner 3

- Mariner 8

- Deep Space 2

- Mars Climate Orbiter (11 décembre 1998 - 23 septembre 1999)

- Mars Polar Lander (3 janvier 1999 - 3 décembre 1999)

- La sonde britannique Beagle 2 (2 juin 2003 - 25 décembre 2003)

- La sonde japonaise Nozomi (のぞみ) (3 juillet 1998 - 9 décembre 2003 - demeurée depuis lors en orbite héliocentrique)

- Missions terminées

- Sondes américaines (simples survols) :

- Mariner 4 (28 novembre 1964 - survol le 14 juillet 1965 - mission terminée le 21 décembre 1967)

- Mariner 6 (24 février 1969 - survol le 31 juillet 1969)

- Mariner 7 (27 mars 1969 - survol le 5 août 1969)

- Satellites américains :

- Mariner 9 (30 mai 1971 - 13 novembre 1971 - 27 octobre 1972)

- Mars Global Surveyor (7 novembre 1996 - 11 septembre 1997 - 5 novembre 2006)

- Atterrisseurs soviétiques :

- Mars 2 (19 mai 1971 - 27 novembre 1971 - 22 août 1972)

- Mars 3 (28 mai 1971 - 2 décembre 1971 - 22 août 1972).

- Programme Viking, avec atterrisseur et orbiteur :

- Viking 1 (20 août 1975 - 11 novembre 1982)

- Viking 2 (9 septembre 1975 - 11 avril 1980)

- Atterrisseur Phoenix (4 août 2007 - 26 mai 2008 - 10 novembre 2008)

- Missions orbitales en cours

- 2001 Mars Odyssey (7 avril 2001 - septembre 2010)

- Mars Express (2 juin 2003 - 31 décembre 2012)

- Mars Reconnaissance Orbiter (12 août 2005 - ?)

- Missions au sol en cours

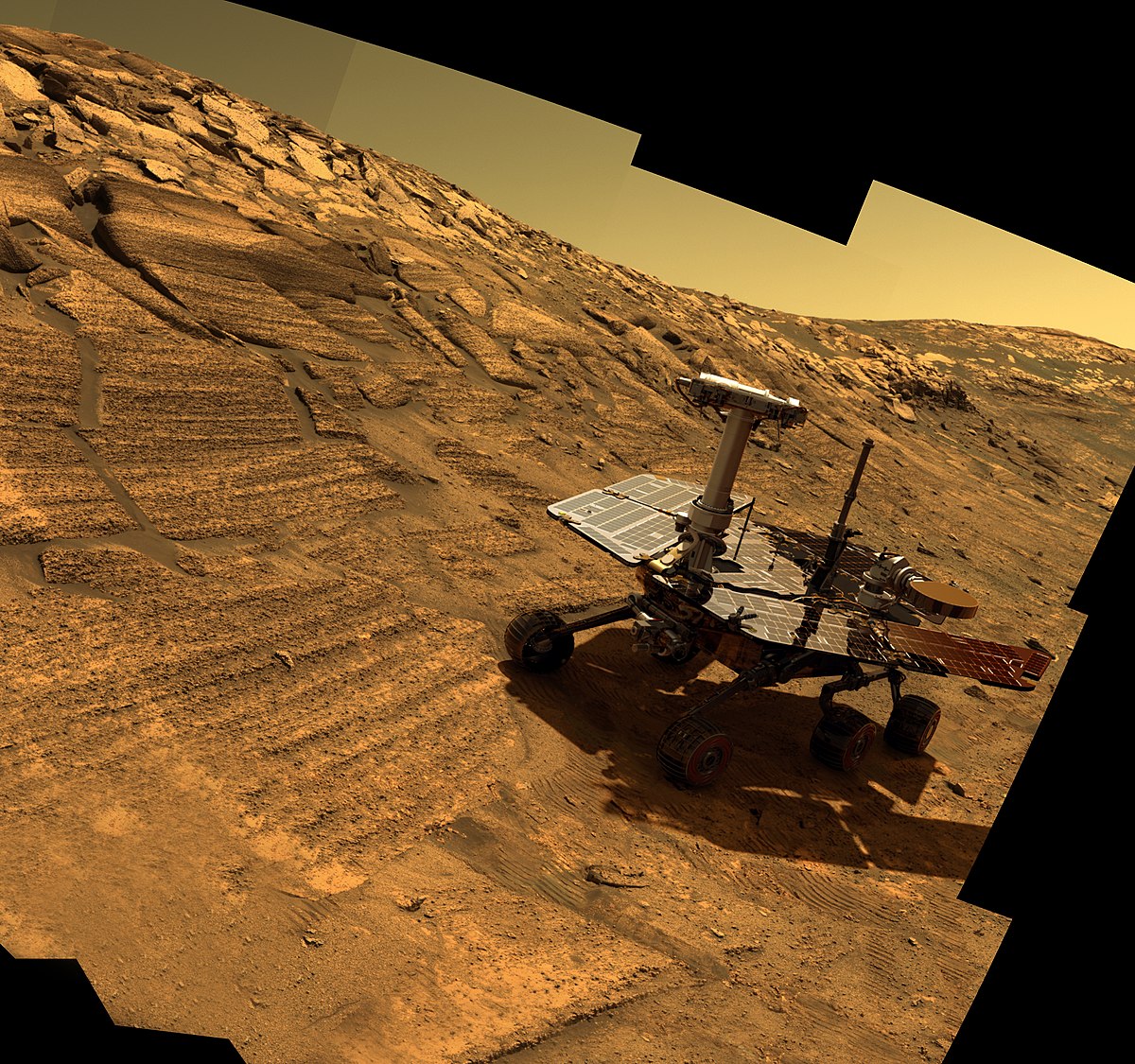

- Mars Exploration Rover :

- Spirit (10 juin 2003 - 3 janvier 2004 - 22 mars 2010, date du dernier contact avec ce rover ; l'engin n'est cependant pas déclaré perdu.)

- Opportunity (8 juillet 2003 - 24 janvier 2004 - ?)

- Missions en projet

- Phobos Grunt est une mission portée par la Russie dont le lancement devrait intervenir en 2011. L'objectif sera de ramener des échantillons du sol de Phobos et de préparer ainsi une mission équivalente vers Mars.

- Mars Science Laboratory est un rover développé par la NASA qui devrait être lancé fin 2011. Il sera nettement plus performant que Spirit et Opportunity, et devra réaliser de nombreuses expériences géologiques.

- Le programme Aurora de l’Agence spatiale européenne (ESA), avec les missions ExoMars (lancement prévu en 2016) dont le but est d'effectuer des expériences d'exobiologie et Mars Sample Return (en collaboration avec la NASA) dont l'objectif est de ramener sur Terre des échantillons du sol martien. Ce programme viserait à préparer d'éventuelles missions habitées vers Mars aux alentours de 2030.

- Le programme Constellation de la NASA proposait de renvoyer des hommes sur la lune d'ici 2020 pour préparer de futures missions habitées vers Mars. Jugé trop coûteux et victime de retards importants, ce programme est finalement abandonné le 1er février 2010.

- Chronologie

- Satellites artificiels autour de Mars

Les différentes missions martiennes ont mis en place des satellites artificiels autour de la planète. Ils servent de relais pour les télécommunications avec les modules posés au sol, et réalisent des mesures globales sur l'environnement et la surface de Mars.

Cinq satellites artificiels orbitent actuellement autour de Mars, dont trois sont encore en fonctionnement, soit davantage d'engins que pour tout autre objet du Système solaire hormis la Terre :

| Mission | Lancement | Mise en orbite | Fin |

|---|---|---|---|

| Mariner 9 | 30 mai 1971 | 14 novembre 1971 | 27 octobre 1972, |

| Mars Global Surveyor | 7 novembre 1996 | 11 septembre 1997 | 2 novembre 2006, |

| 2001 Mars Odyssey | 7 avril 2001 | 24 octobre 2001 | Mission prolongée jusqu'en septembre 2010. |

| Mars Express | 2 juin 2003 | 25 décembre 2003 | Mission prolongée jusqu'au 31 décembre 2012. |

| Mars Reconnaissance Orbiter | 12 août 2005 | 10 mars 2006 | 2010 |