Mars (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géographie de Mars

L'étude de la géographie martienne remonte au début des années 1970 avec la sonde Mariner 9, qui a permis de cartographier la presque totalité de la surface martienne avec une résolution excellente pour l'époque. Ce sont les données recueillies à cette occasion sur lesquelles s'est notamment fondé le programme Viking pour le développement de ses missions Viking 1 et Viking 2. Notre connaissance de la topographie martienne a fait un bond spectaculaire à la fin des années 1990 grâce à l'instrument MOLA — Mars Orbiter Laser Altimeter — de la sonde Mars Global Surveyor, qui nous a permis d'accéder à des relevés altimétriques d'une très grande précision sur la totalité de la surface martienne.

Référentiels

Sur Mars, le méridien 0 est celui qui passe par le centre du cratère Airy-0.

Dans le système planétocentrique, développé à partir des données acquises par le MOLA de MGS et aujourd'hui le plus utilisé, les coordonnées géographiques sont exprimées sur Mars dans le système décimal — et non dans le système sexagésimal utilisé sur Terre — avec les longitudes croissant vers l'est de 0 à 360° E, les angles étant calculés à partir du plan équatorial pour les latitudes et à partir du méridien 0 pour les longitudes.

Dans le système planétographique, développé à partir des données recueillies par Mariner 9 et aujourd'hui de moins en moins utilisé, les coordonnées sont exprimées de façon décimale avec les longitudes croissant vers l'ouest de 0 à 360° W en fonction d'un maillage projeté sur la surface de la planète. En pratique, les longitudes planétographiques et planétocentriques se déduisent facilement les unes des autres, en revanche les latitudes planétographiques peuvent être supérieures aux latitudes planétocentriques de plus d'un tiers de degré en valeur absolue.

Le niveau de référence des altitudes martiennes a, quant à lui, été défini arbitrairement comme l'altitude à laquelle la pression atmosphérique moyenne est de 610 Pa. Ceci permet de définir formellement une surface équipotentielle globale à partir de laquelle il est possible de calculer les altitudes en chaque point de la planète, bien qu'en pratique la détermination de cette surface soit assez imprécise en raison des importantes fluctuations saisonnières de la pression atmosphérique résultant du fait que le dioxyde de carbone, constituant majoritaire de l'atmosphère de Mars, est en équilibre avec le dioxyde de carbone gelé aux pôles, état d'équilibre qui varie tout au long de l'année au gré des saisons.

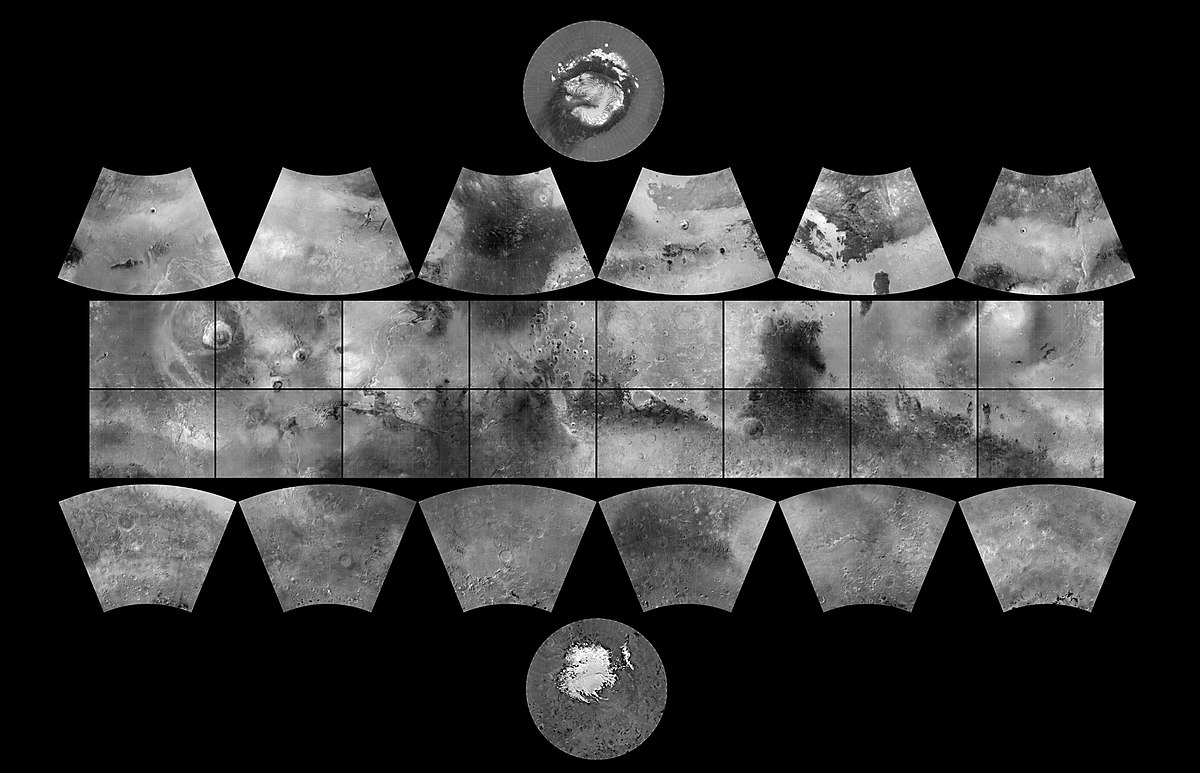

Quadrangles

Pour en structurer l'étude, la surface de Mars a été divisée par l'USGS en 30 régions de taille semblable, 15 par hémisphère, dont la topographie établie par le MOLA est disponible en ligne au format PDF sous forme de cartes au 1 / 5 000 000. Chacun de ces quadrangles a été nommé d'après l'un de ses reliefs caractéristiques, mais, dans la littérature, ils sont souvent référencés par leur numéro, préfixé du code « MC » signifiant Mars Chart.

Cette division en quadrangles est une méthode générale de cartographie, d'abord développée sur Terre à des échelles variables, puis étendue progressivement aux planètes du Système solaire pour lesquelles les données géographiques sont suffisantes pour devoir être structurées. Vénus a ainsi été divisée en huit quadrangles au 1 / 10 000 000 et en 62 quadrangles au 1 / 5 000 000.

Traits notables

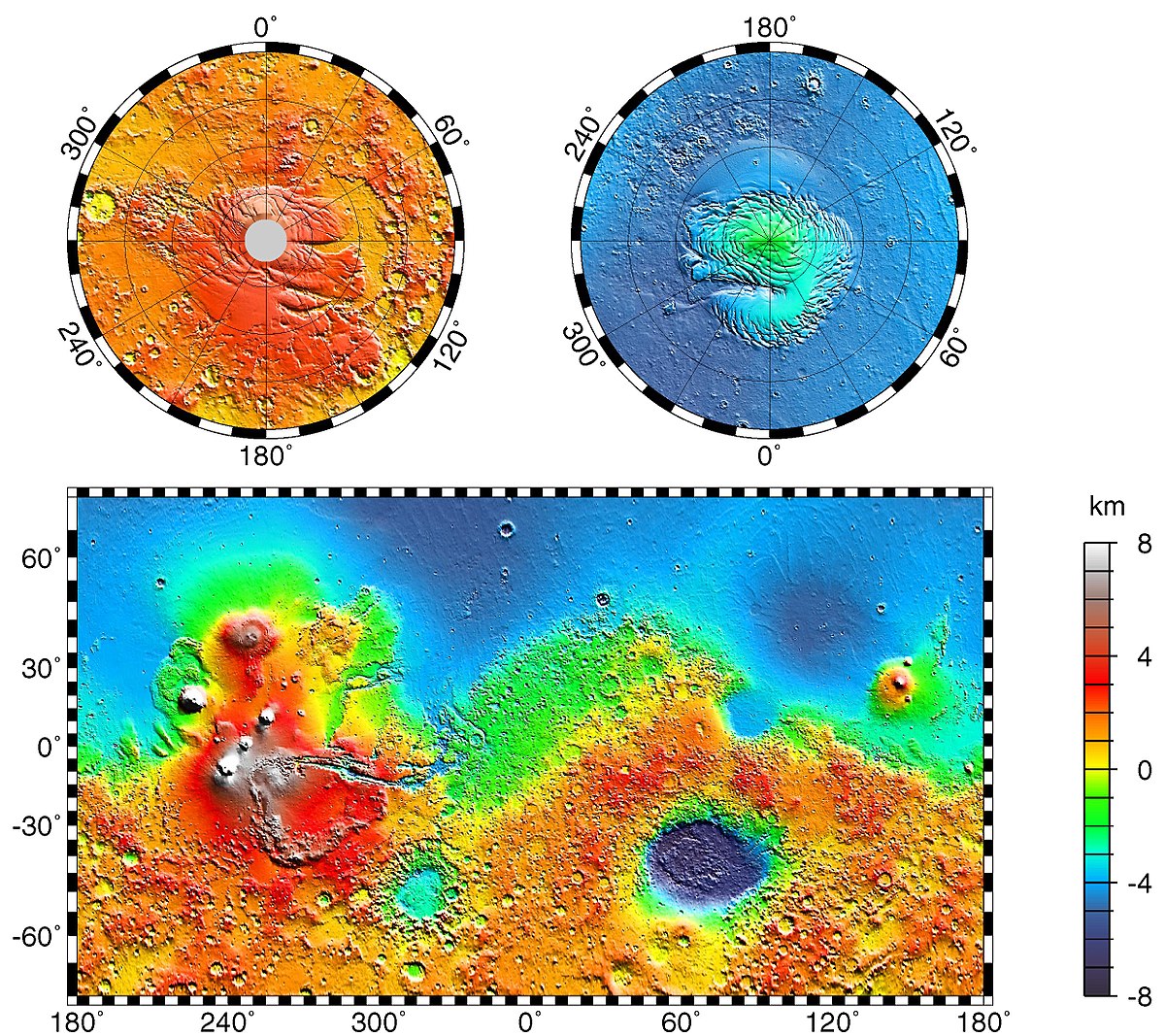

- la dichotomie crustale entre hémisphères nord et sud

- les grands bassins d'impact de l'hémisphère sud, Argyre par 50° S et 316°E, et Hellas par 42,7° S et 70° E, et au nord Utopia Planitia par 49,7° N et 118° E

- le renflement de Tharsis et les trois volcans de Tharsis Montes ainsi qu'Olympus Mons et Alba Mons, dans l'hémisphère nord à gauche, et à droite les volcans d'Elysium, près d'Utopia

- le système de canyons de Valles Marineris, partant de la région de Tharsis jusqu'au petit bassin d'impact de Chryse Planitia, centré par 15° S et 300° E environ.

Le trait le plus frappant de la géographie martienne est sa fameuse « dichotomie crustale », c'est-à-dire l'opposition très nette entre d'une part un hémisphère nord constitué d'une vaste plaine lisse à une altitude d'une demi-douzaine de kilomètres sous le niveau de référence, et d'autre part un hémisphère sud formé de plateaux souvent élevés et très cratérisés au relief pouvant être localement assez accidenté. Ces deux domaines géographiques sont séparés par une limite très nette, légèrement oblique sur l'équateur. Deux régions volcaniques proches l'une de l'autre se trouvent précisément sur cette frontière géologique, dont l'une est un immense soulèvement de 5 500 km de diamètre, le renflement de Tharsis, dont la moitié nord-ouest regroupe une douzaine de volcans majeurs parmi lesquels Olympus Mons, tandis que la région méridionale se compose d'un vaste ensemble de hauts plateaux volcaniques tels que Syria Planum et Solis Planum, et la partie orientale est marquée par le système de canyons de Valles Marineris prolongeant par l'est le réseau de Noctis Labyrinthus. Deux grands bassins d'impact sont nettement visibles dans l'hémisphère sud, Argyre Planitia et surtout Hellas Planitia, au fond duquel a été relevée la plus grande profondeur à la surface de Mars, avec une altitude de -8 200 m par rapport au niveau de référence. Le point le plus élevé se trouve quant à lui au sommet d'Olympus Mons, à 21 229 m au-dessus du niveau de référence ; les cinq montagnes les plus hautes du Système solaire sont d'ailleurs cinq volcans martiens, dont quatre se trouvent sur le renflement de Tharsis et le cinquième dans la seconde région volcanique de Mars, Elysium Planitia.

Origine de la dichotomie martienne

Sans entrer dans les détails (se reporter pour cela à l'article détaillé), on retiendra ici que deux types de scénarios ont été proposés pour rendre compte de cette situation. Les premiers reposent sur la dynamique interne de la planète, les mouvements de convection du manteau et une ébauche de tectonique des plaques, à la manière de la formation des supercontinents terrestres à l'aube de l'histoire de notre planète. Les seconds reposent sur un ou plusieurs grands impacts entraînant la fusion de l'écorce dans l'hémisphère nord. L'étude des bassins d'impact enfouis sous la surface a par ailleurs permis d'établir que la dichotomie crustale martienne remonte à plus de quatre milliards d'années avant le présent, et est donc une structure héritée des premiers âges de la planète. Certaines formations plus récentes à la limite entre les deux domaines suggèrent de surcroît une relaxation isostatique des hautes terres du sud après le comblement volcanique de la dépression de l'hémisphère nord, ce qui plaide également pour la grande ancienneté de cette dichotomie.