Mars (planète) - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Géologie de Mars

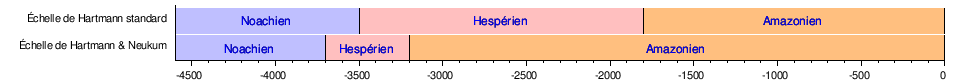

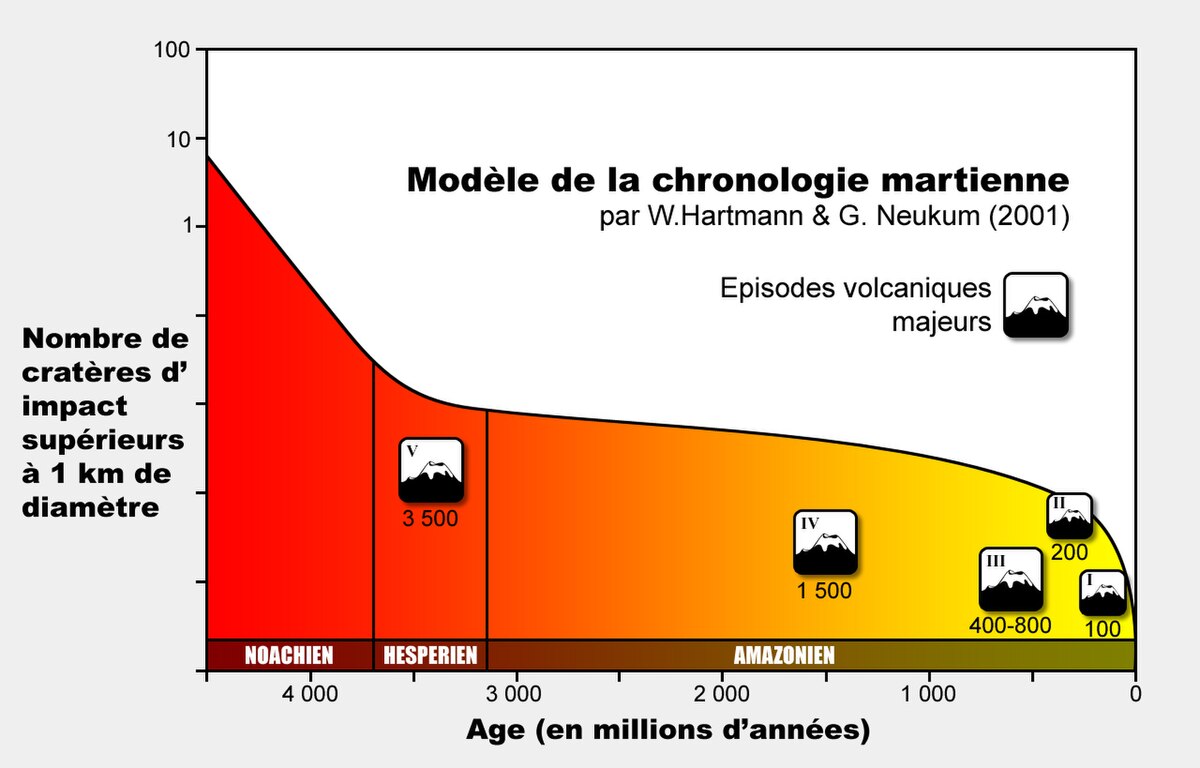

Échelle des temps géologiques martiens

La géologie martienne est marquée par la dichotomie crustale entre les basses plaines peu cratérisées de l'hémisphère nord et les hautes terres très cratérisées de l'hémisphère sud, avec, entre ces deux domaines principaux, deux régions volcaniques bien différentiées. En vertu du principe empirique selon lequel l'âge d'une région est une fonction croissante de son taux de cratérisation, ces trois types majeurs de terrains martiens ont très tôt été rattachés à trois époques caractéristiques de l'histoire géologique de la planète, nommées d'après des régions typiques de ces périodes:

- Le Noachien (du nom de Noachis Terra) correspond aux terrains les plus anciens, depuis la formation de la planète il y a 4,6 milliards d'années, jusqu'à 3,7 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann & Neukum (mais 3,5 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann standard), fortement cratérisés et situés majoritairement dans l'hémisphère sud. Mars avait sans doute une atmosphère épaisse à cette époque, dont la pression et l'effet de serre ont certainement permis l'existence d'une hydrosphère grâce à de grandes quantité d'eau liquide. La fin de cette époque aurait été marquée par les impacts d'astéroïdes du grand bombardement tardif, daté aux environs de 4,1 à 3,8 milliards d'années, ainsi que par le début d'une intense activité volcanique, notamment dans la région du renflement de Tharsis.

- L'Hespérien (du nom d'Hesperia Planum) correspond aux terrains de 3,7 à 3,2 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann & Neukum (mais de 3,5 à 1,8 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann standard), marqués par un épisode d'activité volcanique majeur se traduisant par des coulées de lave et des dépôts soufrés. Le champ magnétique global aurait disparu dès la fin du Noachien, permettant au vent solaire d'éroder l'atmosphère de Mars, dont la température et la pression au sol auraient commencé à baisser significativement, de sorte que l'eau liquide aurait cessé d'exister de façon permanente à la surface de la planète.

- L'Amazonien (du nom d'Amazonis Planitia) correspond aux terrains de moins de 3,2 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann & Neukum (mais de seulement 1,8 milliards d'années selon l'échelle de Hartmann standard), très peu cratérisés et situés très majoritairement dans l'hémisphère nord, à une altitude inférieure au niveau de référence de la planète. L'activitié volcanique se serait prolongée, en perdant de son intensité tout au long de cette époque, en quatre épisodes majeurs, le dernier survenant il y a environ cent millions d'années, certains terrains volcaniques semblant même ne dater que de quelques millions d'années. L'érosion de l'atmosphère par le vent solaire se serait prolongée pendant des milliards d'années jusqu'à ce que la pression se stabilise au voisinage du point triple de l'eau pure, dont la pression est de 611,73 Pa. Les structure géologiques amazoniennes sont marquées par l'aridité extrême de l'environnement martien, alors totalement dépourvu d'hydrosphère — ce qui n'empêche pas l'existence discontinue et épisodique d'eau liquide en certains points de la surface.

Cette chronologie en trois époques est aujourd'hui bien acceptée — la datation de chacune de ces époques demeure, en revanche, très incertaine — et permet de rendre compte des phénomènes observés à la surface de Mars par les différentes sondes en activité autour de cette planète, notamment la présence simultanée de minéraux, formés à des époques différentes, supposant pour les uns un environnement très humide et pour les autres au contraire l'absence totale d'eau liquide. Les datations proposées pour ces trois époques — ou éons — géologiques, selon l'échelle de Hartmann standard et l'échelle de Hartmann & Neukum, sont les suivantes (âges en millions d'années) :

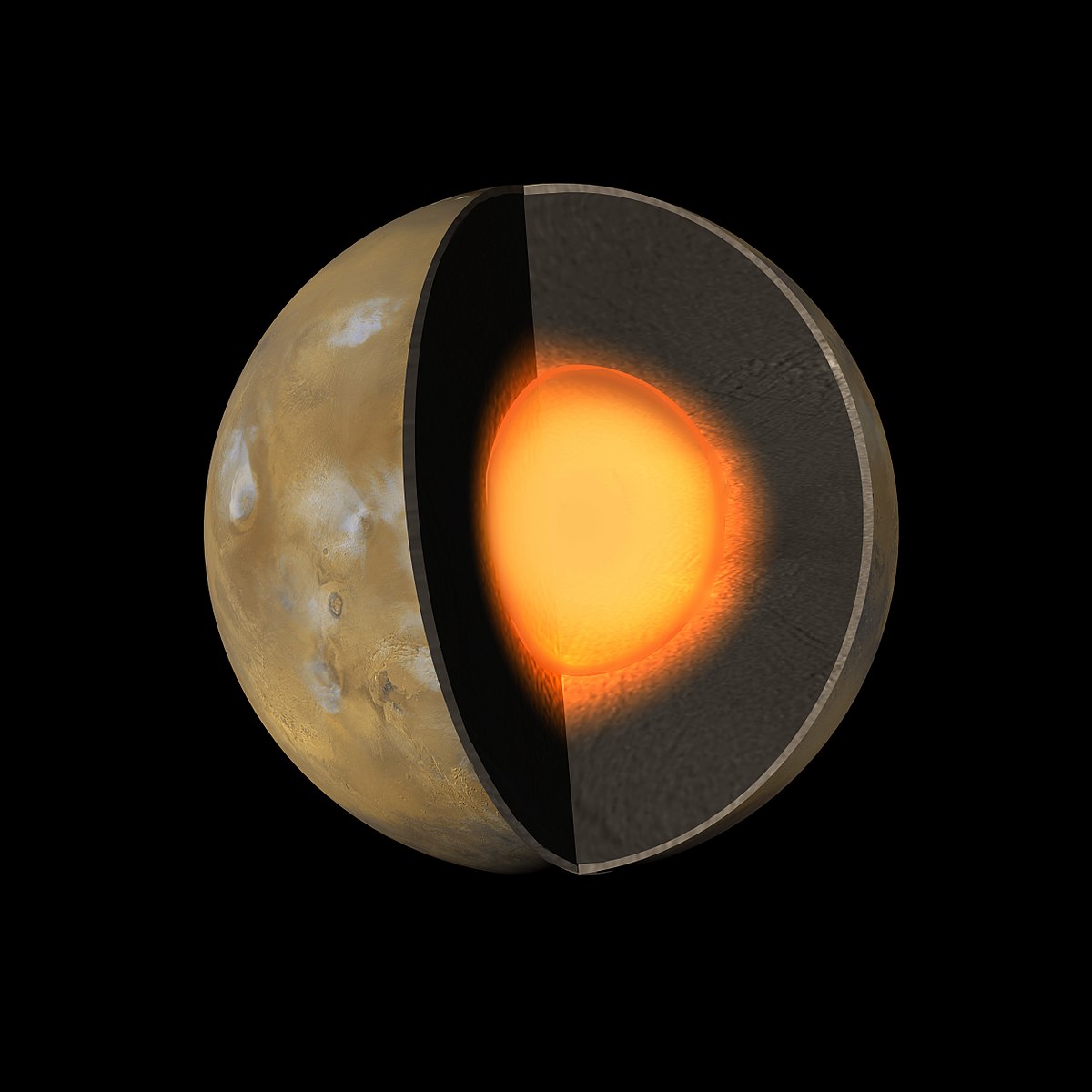

Structure interne

En l'absence de données sismiques exploitables — les sismomètres des sondes Viking étaient trop sensibles au vent pour effectuer des mesures fiables, et aucune autre expérience de ce type n'a depuis lors été menée sur Mars — il n'a pas encore été possible de déterminer directement la structure interne de la planète. Un modèle standard a donc été élaboré à partir des données indirectes recueillies par les différentes sondes qui ont exploré la planète, permettant de préciser notamment la structure de son champ gravitationnel, son moment d'inertie et la densité de ses différentes couches de matériaux.

Le résultat le plus frappant est que le noyau de Mars, dont la température serait de l'ordre de 2 000 K, est très certainement liquide, au moins dans sa plus grande partie, en raison d'une charge élevée — précisément une fraction pondérale d'au moins 14,2 % — en éléments légers, notamment en soufre, qui abaissent le point de fusion du mélange de fer et de nickel supposé constituer l'essentiel du noyau. Ce noyau aurait un rayon compris entre 1 300 et 2 000 km (soit entre 38 % et 59 % du rayon de la planète), peut-être plus précisément entre 1 520 et 1 840 km (soit entre 45 % et 54 % du rayon de Mars), incertitude due en partie à l'inconnue concernant la fraction de manteau qui pourrait être liquide et réduirait par conséquent la taille du noyau ; on trouve assez souvent citée la valeur 1 480 km comme rayon du noyau de Mars, soit 43,7 % du rayon moyen de la planète elle-même (3 389,5 km). Les caractéristiques physiques (taille, densité) du noyau peuvent être approchées qualitativement par le moment d'inertie de la planète, qui peut être évalué en analysant la précession de son axe de rotation ainsi que les variations de sa vitesse de rotation à travers les modulations par effet Doppler des signaux radio émis par les sondes posées à sa surface ; les données de Mars Pathfinder ont ainsi permis d'affiner celles précédemment recueillies avec les sondes Viking et d'établir que la masse de Mars est plutôt concentrée en son centre, ce qui plaide pour un noyau dense et pas trop gros.

Le manteau de Mars serait très semblable à celui de la Terre, constitué de phases solides où dominent les silicates riches en fer, ce dernier représentant une fraction pondérale de 11 à 15,5 % du manteau.

L'écorce (ou croûte) martienne semble, assez logiquement, bien plus épaisse dans l'hémisphère sud que dans l'hémisphère nord : un modèle simple avec une masse volumique uniforme de 2 900 kg/m3 conduit à une épaisseur moyenne d'environ 50 km, soit 4,4 % du volume de la planète, avec comme valeurs extrêmes 92 km dans la région de Syria Planum et à peine 3 km sous le bassin d'impact d'Isidis Planitia, tandis que l'écorce aurait moins de 10 km sous toute la région d'Utopia Planitia.

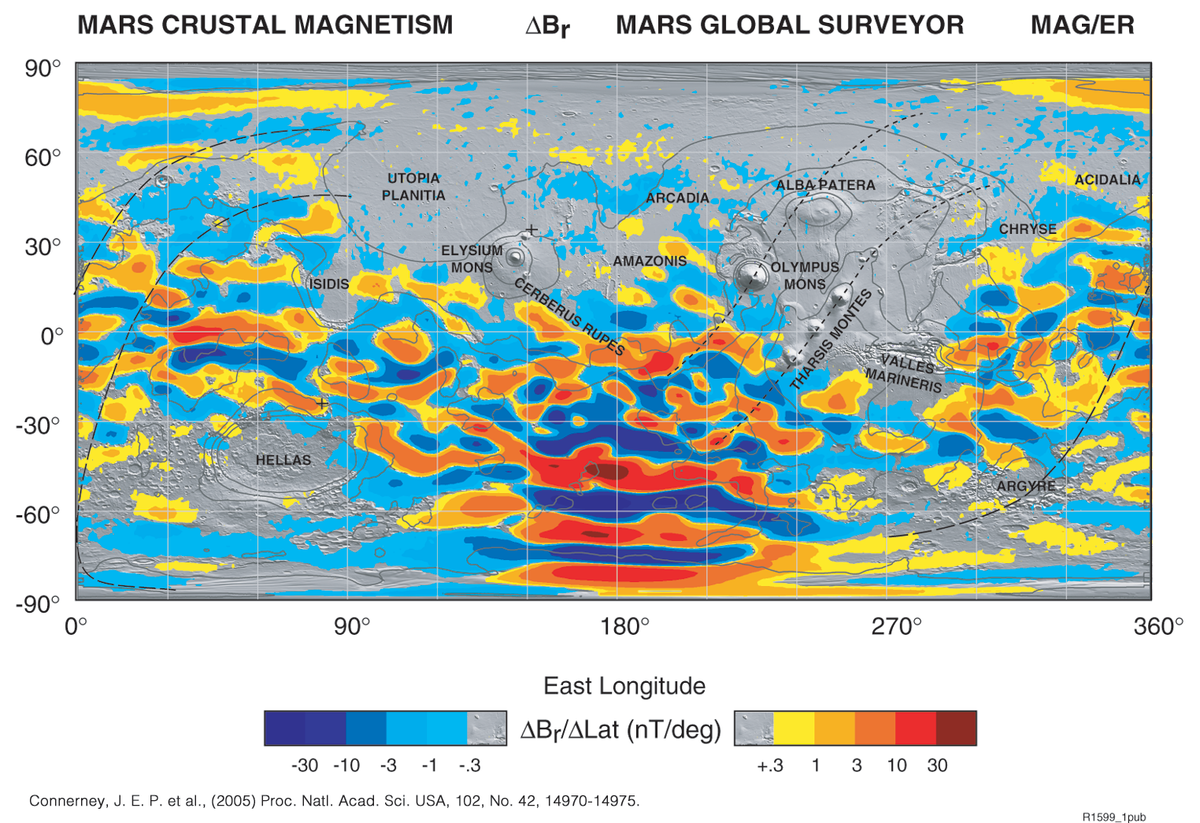

Champ magnétique

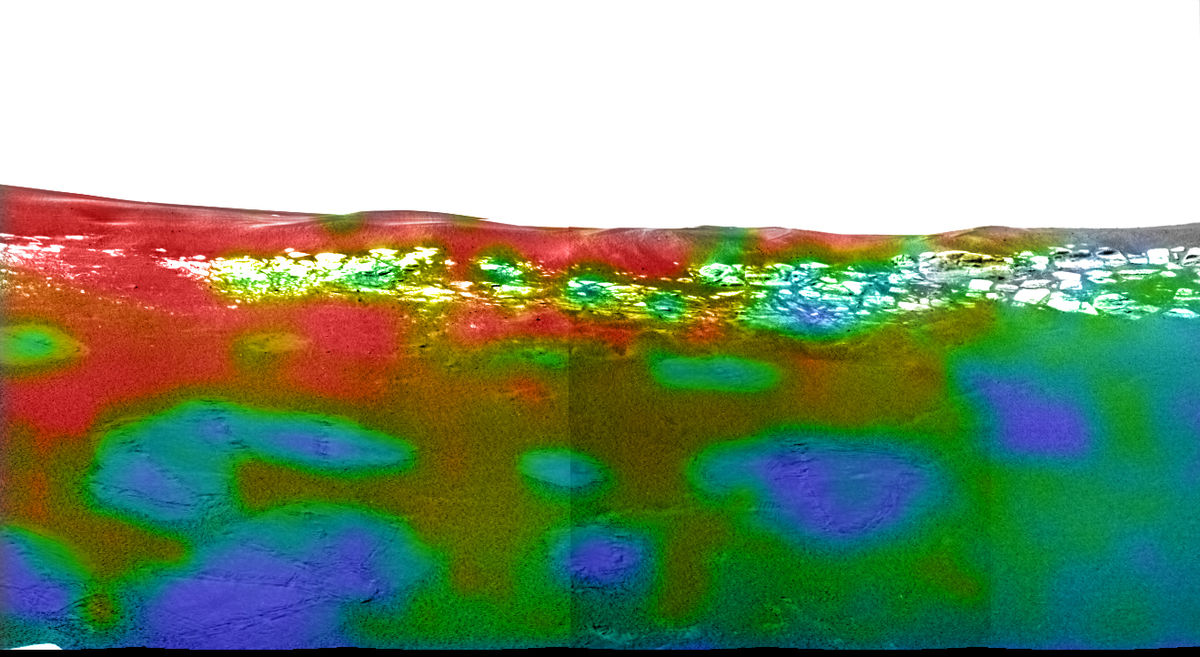

Mars ne possède pas de magnétosphère. Toutefois, le magnétomètre et réflectomètre à électrons MAG/ER de la sonde Mars Global Surveyor a mis en évidence dès 1997 un magnétisme rémanent, jusqu'à 30 fois supérieur à celui de l'écorce terrestre, au dessus de certaines régions géologiquement anciennes de l'hémisphère sud, et notamment dans la région de Terra Cimmeria et Terra Sirenum. Les mesures font état d'un champ magnétique atteignant 1,5 µT à 100 km d'altitude, ce qui requiert la magnétisation d'un volume significatif d'écorce martienne, d'au moins 106 km3. Pendant neuf ans, MGS a mesuré les paramètres magnétiques au-dessus de la surface martienne, l'instrument MGS MAG (MGS Magnetometer) recueillant des données vectorielles depuis une altitude typiquement de 400 km, s'approchant parfois à 90 km de la surface, et MGS ER (MGS Electron Reflectometer) mesurant le magnétisme total depuis une altitude de 185 km en moyenne. Il n'existe donc pas à l'heure actuelle de carte magnétique de la surface martienne elle-même, de même que la nature exacte des minéraux magnétisés ne peut qu'être supposée dans l'état actuel de nos connaissances.

Géographie du paléomagnétisme martien et minéraux impliqués

L'étude des météorites de Mars suggère que ce paléomagnétisme résulte, comme sur Terre, de la magnétisation de minéraux ferromagnétiques tels que la magnétite Fe3O4 et la pyrrhotite Fe1-δS dont les atomes alignent leur moment magnétique sur le champ magnétique global et figent cette configuration en passant en dessous de la température de Curie du minéral — soit par exemple 858 K (585 °C) pour Fe3O4, mais seulement 593 K (320 °C) pour Fe1-δS. Les autres minéraux candidats comme vecteurs du paléomagnétisme de l'écorce martienne sont l'ilménite FeTiO3 en solution solide avec l'hématite Fe2O3, de même structure, pour former des titanohématites, et dans une moindre mesure la titanomagnétite Fe2TiO4, dont la magnétisation et la température de Curie sont cependant inférieures.

L'absence d'un tel paléomagnétisme au-dessus des bassins d'impacts de l'hémisphère sud tels qu'Hellas et Argyre est généralement interprétée comme l'indication que Mars ne possédait plus de champ magnétique global lors de ces impacts, bien qu'il soit également possible que le refroidissement des matériaux sur le lieu de l'impact ait été trop rapide pour permettre l'alignement de leur magnétisation éventuelle sur le champ magnétique global. A contrario, un paléomagnétisme significatif, et parfois même assez élevé, a été relevé au-dessus des 14 bassins les plus anciens identifiés sur la planète. De la même façon, aucun champ magnétique notable n'a été détecté au-dessus des régions volcaniques majeures d'Elysium Planitia et du renflement de Tharsis, en revanche un magnétisme faible mais cependant de plus forte intensité a été relevé au-dessus des provinces volcaniques plus petites et plus anciennes des hautes terres australes.

L'analyse des composantes tridimensionnelles du champ magnétique relevé en quelques dizaines de points significatifs de la surface martienne a permis à plusieurs équipes d'extrapoler la position du pôle paléomagnétique de Mars. Ces simulations — qui doivent néanmoins être prises avec un certain recul — sont assez cohérentes entre elles et conduisent à localiser l'un des pôles paléomagnétiques martiens entre 150° E et 330° E d'une part et 30° S et 90° N d'autre part, c'est-à-dire approximativement dans un rayon de 3 600 km autour d'un point situé à mi-chemin entre Alba Mons et Olympus Mons.

Inversions de polarité et disparition du magnétisme global

|  | |

| Sur Terre, l'expansion des fonds océaniques se traduit, de part et d'autre des dorsales, par la magnétisation rémanente du plancher océanique en bandes symétriques de polarisation opposée suivant les inversions du champ magnétique global de notre planète. |

Fait remarquable, la magnétisation mesurée par MGS est structurée en bandes parallèles de polarité opposée, de façon rappelant celles du plancher océanique sur Terre (voir schéma ci-contre) : celui-ci cristallise de part et d'autre des dorsales au fur et à mesure que les plaques s'écartent en « mémorisant » l'orientation du champ magnétique terrestre au moment de la solidification ; chaque inversion du champ magnétique terrestre est donc « enregistrée » dans les roches ainsi formées, dont la magnétisation est par conséquent symétrique de chaque côté de chaque dorsale. Une telle symétrie n'a en revanche jamais été relevée sur Mars, de sorte qu'aucun élément ne permet actuellement de supposer l'existence passée d'une quelconque tectonique des plaques sur la planète rouge. Seule une observation à de plus hautes résolutions permettrait de clore le débat.

Lorsqu'il est global, le champ magnétique d'une planète est principalement d'origine interne. On suppose qu'il est provoqué par la convection des fluides conducteurs (c'est-à-dire des métaux liquides) composant la partie externe du noyau. Ce processus est connu sous le nom d'effet dynamo. Ces mouvements de convection impliquent l'existence d'un gradient thermique suffisant du noyau vers le manteau ; en l'absence d'un tel gradient, l'effet dynamo ne pourrait pas se maintenir.

Ce fait serait à l'origine de la disparition du champ magnétique global de Mars, il y a sans doute au moins quatre milliards d'années : les impacts d'astéroïdes du grand bombardement tardif auraient injecté suffisamment d'énergie thermique dans le manteau de Mars en convertissant en chaleur l'énergie cinétique des impacteurs, ce qui aurait stoppé l'effet dynamo en annulant le gradient thermique nécessaire à son maintien.

Origine de la dichotomie magnétique entre hémisphères nord et sud

L'attribution de la disparition du champ magnétique global martien à un impact cosmique a été reprise dans une théorie alternative impliquant cette fois une protoplanète résiduelle de la taille de la Lune impactant Mars bien avant le grand bombardement tardif, c'est-à-dire quelques dizaines de millions d'années seulement après la formation de la planète (de façon similaire à l'impact hypothétique de Théia avec la proto-Terre), au voisinage du pôle nord actuel et sous un angle d'incidence assez faible : cet impact serait à l'origine d'une part de la dichotomie crustale (l'idée n'est pas nouvelle, recoupant la théorie, assez discutée, du bassin boréal) et d'autre part de l'absence de paléomagnétisme dans l'écorce de l'hémisphère nord, en raison de la disparition du gradient thermique entre le noyau et le manteau dans l'hémisphère nord uniquement, laissant subsister un effet dynamo concentré dans l'hémisphère sud. Mars aurait ainsi connu transitoirement un magnétisme non pas global, mais « hémisphérique » et décentré vers le pôle sud, ce qui expliquerait l'intensité exceptionnelle du magnétisme rémanent dans certaines parties de l'écorce de l'hémisphère sud, ainsi que l'absence de paléomagnétisme notable dans l'hémisphère nord.

Cette théorie n'est bien entendu pas la seule proposée pour rendre compte de la superposition d'une « dichotomie magnétique » à la dichotomie crustale martienne : la différence d'épaisseur et de structure de l'écorce martienne entre les deux hémisphères, la fonte partielle de l'écorce de l'hémisphère nord à l'origine du remodelage de sa surface, et la serpentinisation de l'écorce martienne au Noachien, sont les explications les plus couramment avancées.

Aurores

Des aurores peuvent se produire au-dessus des anomalies magnétiques de la croûte martienne. Selon toute vraisemblance, elles ne peuvent cependant pas être perçues par l’œil humain, car elles émettent principalement dans l’ultraviolet.

Volcanisme

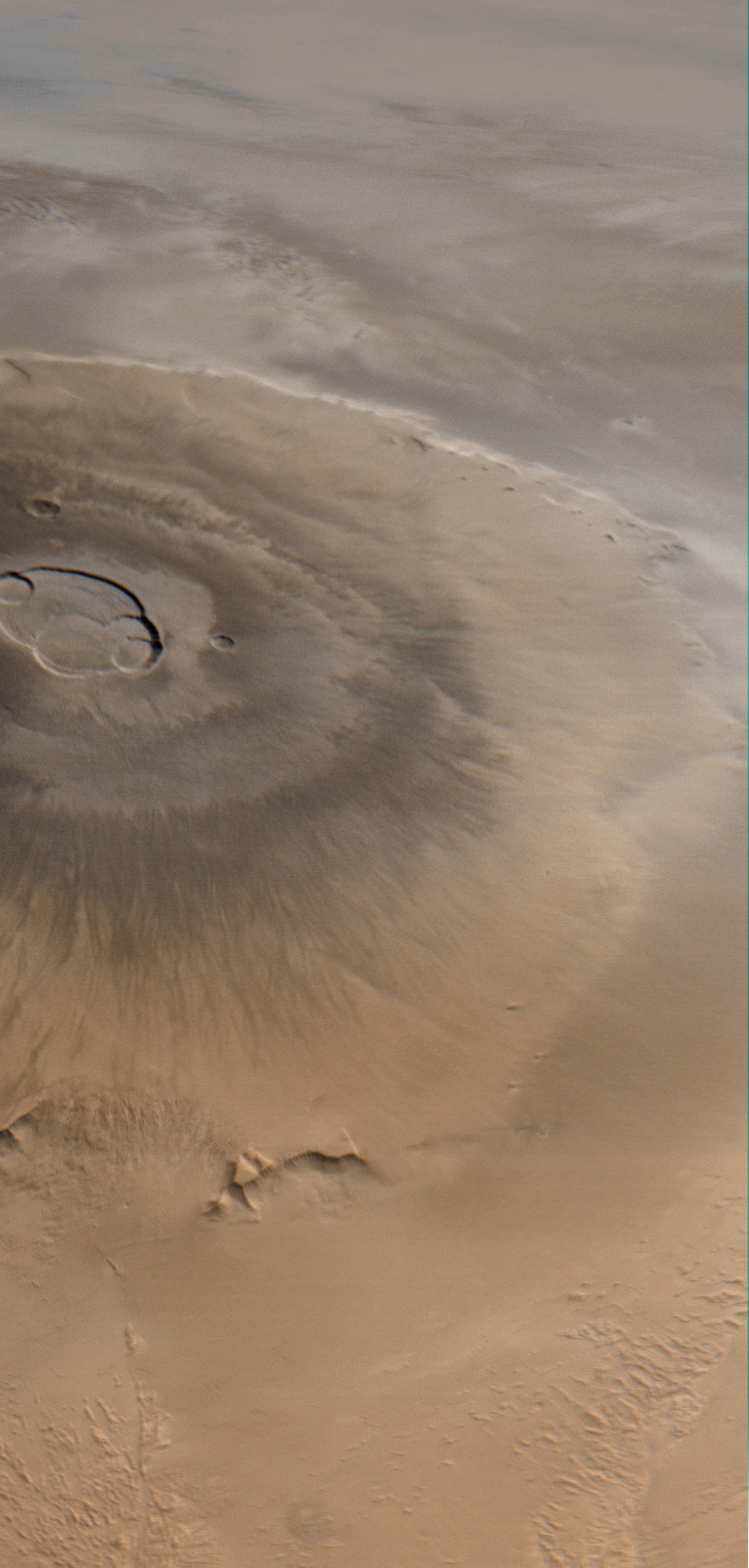

Le volcanisme martien aurait débuté il y a près de quatre milliards d'années, à la fin du Noachien après le grand bombardement tardif. Il aurait connu son intensité maximale à l'Hespérien — entre 3,7 et 3,2 Ga selon l'échelle de Hartmann & Neukum — puis se serait progressivement affaibli tout au long de l'Amazonien. Il a produit d'énormes volcans boucliers qui sont les plus grands édifices volcaniques connus du Système solaire : le plus large d'entre eux, Alba Mons, a un diamètre d'environ 1 600 km à la base, tandis que le plus gros est Olympus Mons, sur la marge occidentale du renflement de Tharsis, qui atteint 22,5 km de haut de la base au sommet. Il a également produit de nombreux stratovolcans, bien plus petits, plusieurs centaines de petits volcans de quelques centaines de mètres de large (par exemple sur Syria Planum) ainsi que des plaines de lave, similaires aux étendues volcaniques identifiées sur la Lune, sur Vénus ou sur Mercure.

Plaines de lave

La plus ancienne forme de volcanisme martien, remontant à la fin du Noachien et perdurant jusqu'au début de l'Hespérien, serait celle des étendues basaltiques qui recouvrent le fond des bassins d'impact d'Argyre Planitia et d'Hellas Planitia, ainsi que certaines étendues planes et lisses localisées entre ces deux bassins et celui d'Isidis, de façon rappelant les terrains volcaniques lisses identifiés sur Mercure (par exemple Borealis Planitia), sur Vénus (typiquement Guinevere Planitia) et sur la Lune — les « mers » lunaires, la plupart du temps corrélées à des impacts cosmiques.

Sur Mars, ces plaines de lave noachiennes constituent les régions de Malea Planum, Hesperia Planum et Syrtis Major Planum, qui se présentent comme des plateaux basaltiques dont la surface, typique de l'Hespérien, est géologiquement plus récente. La dynamique sous-jacente à ce type de volcanisme, entre fissure et point chaud, n'est pas vraiment comprise ; en particulier, on n'explique pas complètement le fait que les volcans de Malea, d'Hesperia et d'Elysium soient plus ou moins alignés sur plus d'un tiers de circonférence martienne.

Typologie et distribution des volcans martiens

Le volcanisme martien est surtout connu pour ses volcans boucliers, les plus grands du système solaire. Ce type de volcan est caractérisé par la très faible pente de ses flancs. Sur Terre, un tel volcan résulte d'épanchements de laves pauvres en silice, très fluides, qui s'écoulent facilement sur de grandes distances, formant des structures aplaties s'étalant sur des surfaces très importantes, contrairement, par exemple, aux stratovolcans, dont le cône, bien formé, a une base bien plus restreinte. Le type même de volcan bouclier est, sur Terre, le Mauna Loa, à Hawaï ; le Piton de la Fournaise, à la Réunion, en est un autre, plus petit mais très actif.

Le plus emblématique des volcans boucliers martiens, Olympus Mons, mesure quelque 22,5 km de haut pour 648 km de large et possède une caldeira sommitale de 85 × 60 × 3 km résultant de la coalescence de six cratères distincts. Mars possède en fait les cinq plus hauts volcans connus du système solaire (altitudes données par rapport au niveau de référence martien) :

- Olympus Mons (21 229 m), en marge occidentale du renflement de Tharsis

- Ascraeus Mons (18 225 m), volcan septentrional de Tharsis Montes

- Arsia Mons (17 761 m), volcan méridional de Tharsis Montes

- Pavonis Mons (14 058 m), volcan central de Tharsis Montes

- Elysium Mons (14 028 m), volcan principal d'Elysium Planitia

À titre de comparaison, le plus haut volcan vénusien, Maat Mons, ne culmine qu'à 8 000 m environ au-dessus du rayon moyen de Vénus, qui sert de niveau de référence sur cette planète.

Sur Mars se trouve également le plus large des volcans du système solaire, Alba Mons, dont l'altitude ne dépasse pas 6 600 m mais qui s'étend sur environ 1 600 km de large.

Les volcans boucliers martiens atteignent des tailles gigantesques par rapport à leurs équivalents terrestres en raison de l'absence de tectonique des plaques sur Mars : l'écorce martienne demeure immobile par rapport aux points chauds, qui peuvent ainsi la percer au même endroit pendant de très longues périodes de temps pour donner naissance à des édifices volcaniques résultant de l'accumulation de laves pendant parfois plusieurs milliards d'années, alors que, sur Terre, le déplacement des plaques lithosphériques au-dessus de ces points chauds conduit à la formation d'un chapelet de parfois plusieurs dizaines de volcans, chacun ne demeurant actif que pendant quelques millions d'années, ce qui est bien trop bref pour permettre la formation de structures aussi imposantes que sur Mars. L'archipel d'Hawaï est le meilleur exemple terrestre illustrant le déplacement d'une plaque tectonique au-dessus d'un point chaud, en l'occurrence de la plaque pacifique au-dessus du point chaud d'Hawaï ; de la même façon, l'archipel des Mascareignes résulte du déplacement de la plaque somalienne au-dessus du point chaud de la Réunion.

Les six volcans boucliers martiens se répartissent géographiquement en deux régions volcaniques voisines d'inégale importance :

- la région d'Elysium Planitia, à l'ouest d'Amazonis Planitia, où se trouvent Elysium Mons, qui semble être de nature différente (moins « rouge » et plus « gris ») des autres volcans, et trois autres volcans plus petits

- le renflement de Tharsis, immense soulèvement crustal de 5 500 km de diamètre au sud-est d'Amazonis, où se trouvent les cinq autres grands volcans boucliers martiens ainsi que d'innombrables volcans plus petits, dont cinq seulement ont reçu un nom.

Ces volcans plus petits sont souvent des volcans boucliers anonymes, comme ceux de Syria Planum, mais certains de taille intermédiaire rappellent davantage les stratovolcans, qui résultent de l'accumulation de dépôts de laves mêlées de cendres volcaniques. Ce sont les tholi (pluriel latin de tholus), édifices de taille plus modeste que les volcans boucliers, aux pentes plus accusées, surtout près du cratère, ainsi que les paterae, qui se réduisent parfois à leur caldeira. Tous ces types de volcans sont présents dans les régions du renflement de Tharsis et d'Elysium Planitia, la tendance générale étant cependant d'observer les volcans boucliers plutôt dans la région de Tharsis tandis que les volcans d'Elysium s'apparentent davantage à des stratovolcans.

Origine et chronologie du volcanisme martien

La discontinuité entre Phyllosien et Theiikien, qui coïnciderait plus ou moins avec les débuts de l'hypothétique « grand bombardement tardif » (LHB en anglais), matérialiserait l'époque d'activité volcanique maximum, qui se prolongerait au Theiikien et au Sidérikien — et donc à l'Hespérien et à l'Amazonien — en disparaissant progressivement au fur et à mesure que la planète aurait perdu l'essentiel de son activité interne. Une corrélation entre le volcanisme de l'Hespérien et les impacts cosmiques du Noachien n'est d'ailleurs pas à exclure. Ce volcanisme aurait atteint son maximum à la suite des impacts cosmiques massifs à la fin de l'éon précédent, et chacune des cinq régions volcaniques de la planète jouxte directement un bassin d'impact :

- le renflement de Tharsis, plus grande formation volcanique martienne, en bordure de l'hypothétique bassin boréal, plus grand bassin d'impact de la planète (et du système solaire), le bouclier d'Alba Mons étant, de surcroît, situé exactement aux antipodes d'Hellas Planitia

- la région d'Elysium Mons, en bordure d'Utopia Planitia et voisine des antipodes d'Argyre Planitia

- Malea Planum, en bordure sud-ouest d'Hellas Planitia, et Hesperia Planum en bordure nord-est, cette dernière région étant également voisine des antipodes de Chryse Planitia

- Syrtis Major Planum, en bordure d'Isidis Planitia.

La superficie et la masse de Mars étant respectivement 3,5 et 10 fois moindres que celles de la Terre, cette planète s'est refroidie plus rapidement que la nôtre et son activité interne s'est donc réduite également plus vite : alors que le volcanisme et, plus généralement, la tectonique (orogenèse, séismes, tectonique des plaques, etc.) sont encore très actifs sur Terre, ils ne semblent plus être notables sur Mars, où aucune tectonique des plaques, même passée, n'a jamais pu être mise en évidence.

Le volcanisme martien paraît également avoir cessé d'être actif, bien que l'âge semble-t-il très récent de certaines coulées de lave suggère, pour certains volcans, une activité actuellement certes très réduite, mais peut-être pas rigoureusement nulle, d'autant que Mars, contrairement à la Lune, n'a pas fini de se refroidir, et que son intérieur, loin d'être entièrement figé, contient en réalité un noyau peut-être entièrement liquide. D'une manière générale, l'analyse des données recueillies par Mars Express a conduit une équipe de planétologues de l'ESA dirigée par l'Allemand Gerhard Neukum à proposer une séquence en cinq épisodes volcaniques :

- épisode volcanique majeur de l'Hespérien il y a environ 3,5 milliards d'années,

- regain de volcanisme il y a environ 1,5 milliards d'années, puis entre 800 et 400 millions d'années avant le présent,

- épisodes volcaniques récents d'intensité rapidement décroissante il y a environ 200 et 100 millions d'années.

Ces datations reposent sur l'évaluation du taux de cratérisation des coulées de lave correspondantes, qui semble recoupée par les observations indirectes sur le moyen terme mais contredites par les observations directes à court terme déduites de la fréquence des impacts récents observés sur plus de dix ans par les sondes satellisées autour de Mars, la principale difficulté de ce type de datation étant d'évaluer les biais statistiques introduits par la différence notable d'ordres de grandeur entre les surfaces anciennes (âgées de plus 2 milliards d'années), qui représentent une fraction importante de la surface de Mars, et les surfaces les plus récentes (âgées de moins de 200 millions d'années), qui sont comparativement extrêmement réduites.

Par ailleurs, si la fréquence des impacts récents relevée par les sondes satellisées autour de Mars semble suggérer un taux de cratérisation plus élevé que celui habituellement retenu pour dater les formations martiennes (ce qui conduirait à devoir « rajeunir » toutes ces datations), il semblerait plutôt que, sur le long terme, ce taux de cratérisation ait au contraire été divisé par trois depuis 3 milliards d'années, ce qui tendrait à « vieillir » les datations martiennes, et ce d'autant plus qu'elles sont relatives à des phénomènes récents.

Minéralogie

La minéralogie de la surface martienne n'a longtemps pu être approchée qu'à travers l'étude de quelques dizaines de météorites de Mars. Bien que peu nombreuses et restreintes à des époques géologiques limitées, ces météorites permettent d'évaluer l'importance des roches basaltiques sur Mars. Elles soulignent les différences de composition chimique entre Mars et la Terre et témoignent de la présence d'eau liquide à la surface de la planète il y a plus de 4 milliards d'années. Les « orbiteurs », dont les spectromètres permettent de déterminer la nature des phases solides présentes en surface, et les « atterrisseurs », qui peuvent analyser chimiquement la composition d'échantillons prélevés sur des rochers ou dans le sol, nous ont permis depuis d'affiner notre connaissance des minéraux martiens.

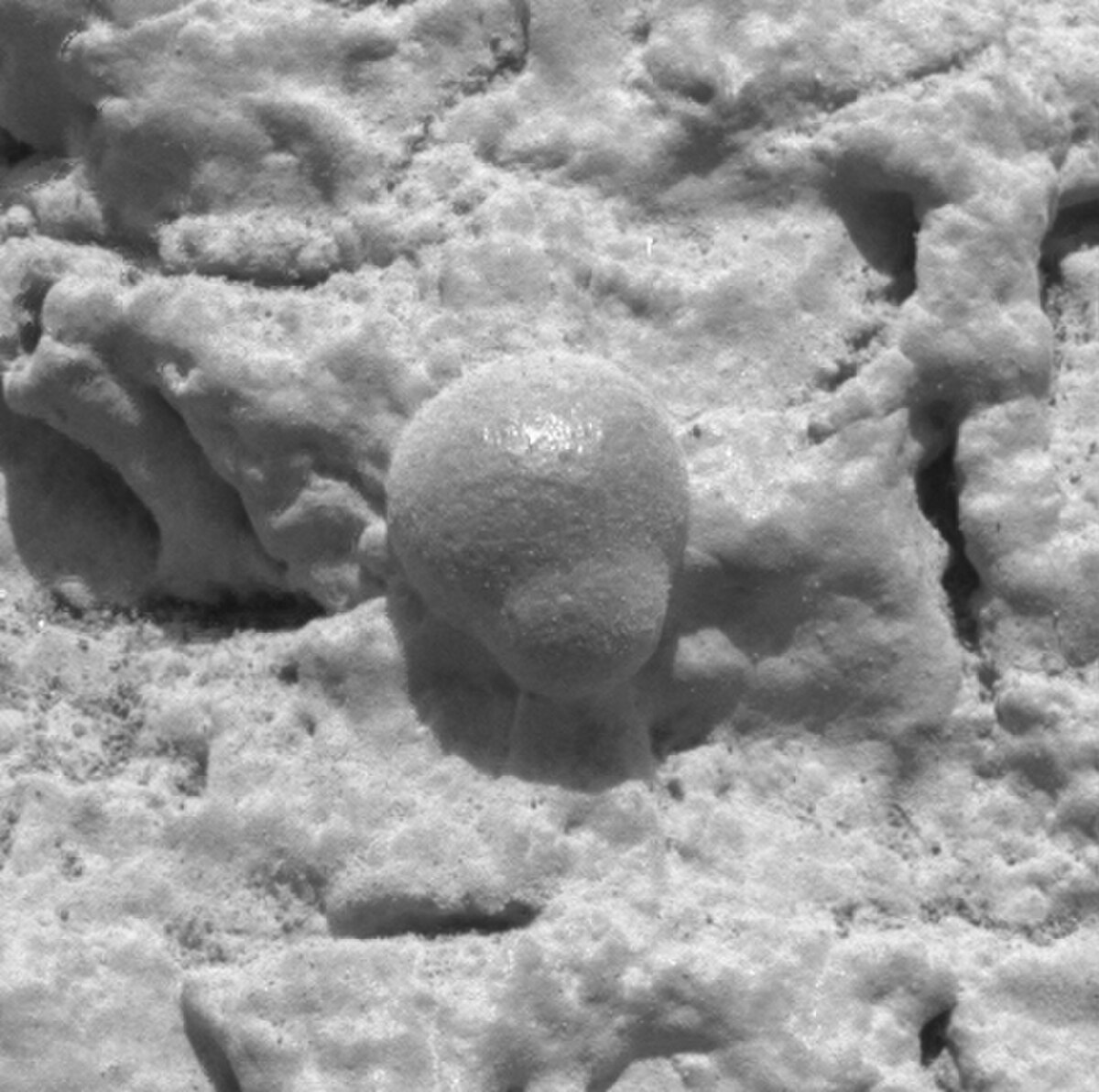

|

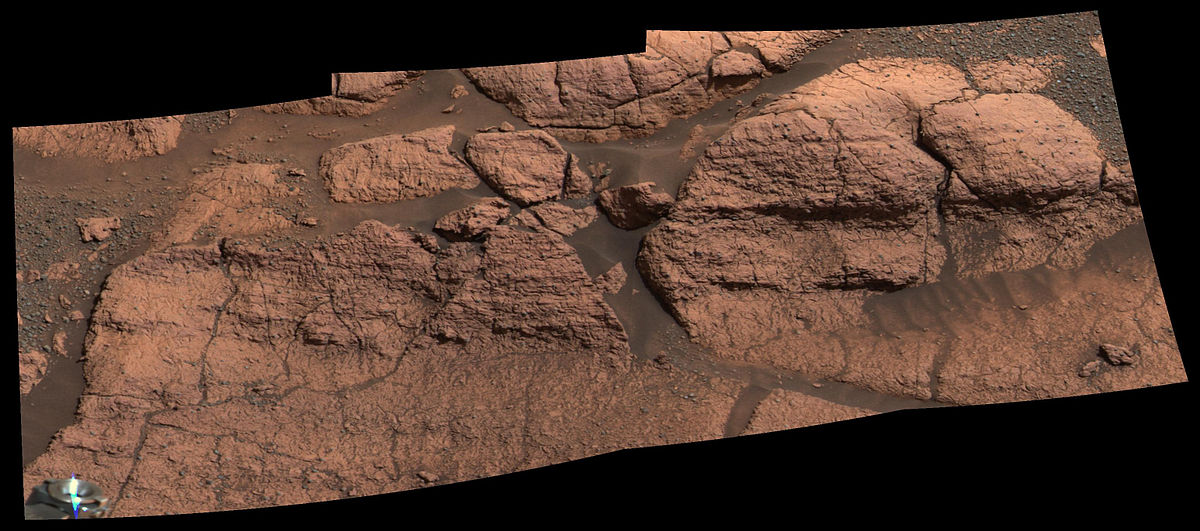

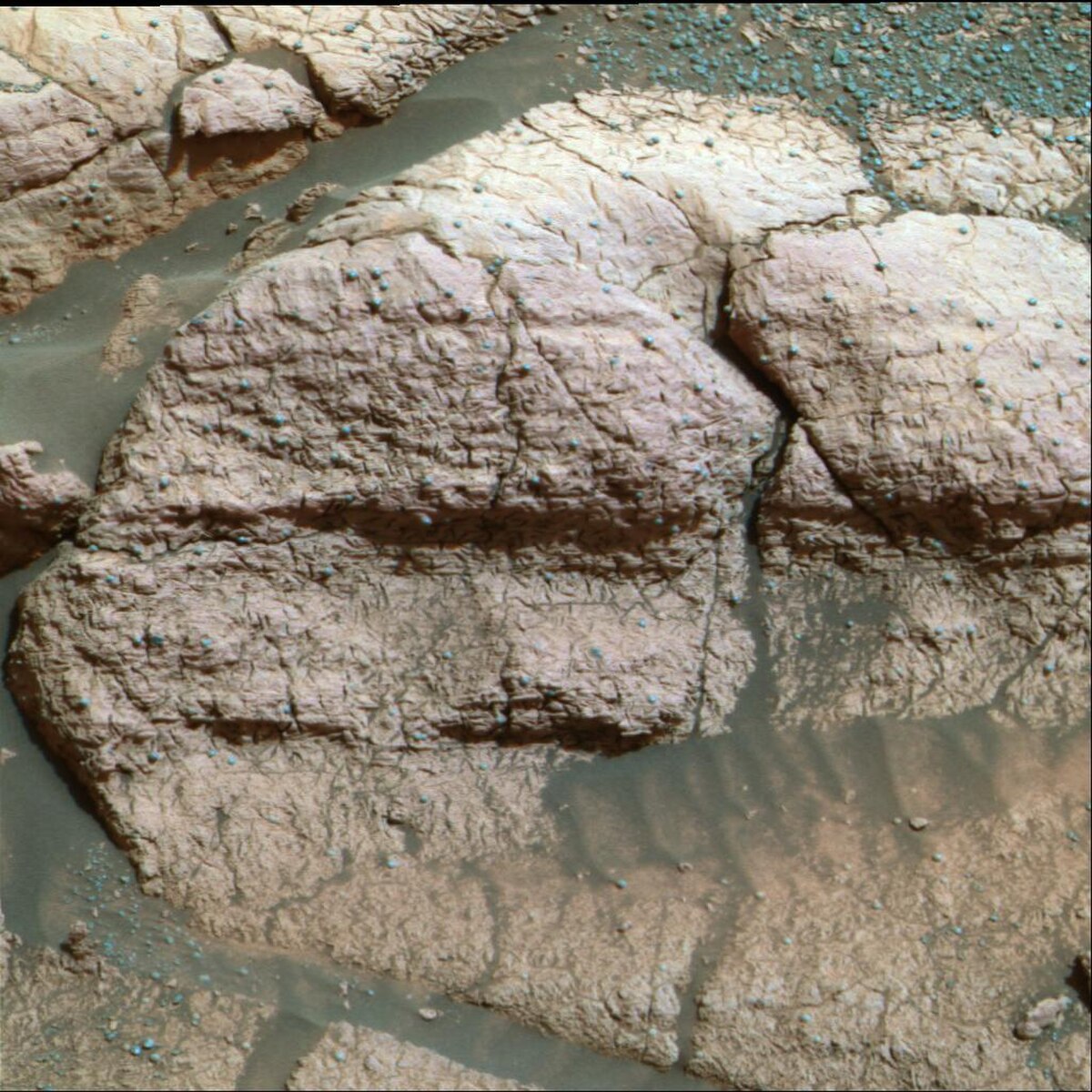

| |

| Image composite du rocher « El Capitan » vu par la caméra panoramique (PanCam) du rover Opportunity en bordure du cratère Eagle, dans la région de Meridiani Planum, en février 2004. C'est sur ce rocher qu'ont été caractérisées des sphérules d'hématite, a priori formées en milieu aqueux. |

Analyses in situ par les « atterrisseurs »

Dès les années 1970, les sondes Viking 1 Lander et Viking 2 Lander ont analysé le sol martien, révélant une nature qui pourrait correspondre à l'érosion de basaltes. Ces analyses ont montré une abondance élevée en silicium Si et en fer Fe, ainsi qu'en magnésium Mg, aluminium Al, soufre S, calcium Ca et titane Ti, avec des traces de strontium Sr, d'yttrium Y et peut-être de zirconium Zr. Le taux de soufre était près de deux fois supérieur et celui de potassium cinq fois inférieur à la moyenne de l'écorce terrestre. Le sol contenait également des composés de soufre et de chlore ressemblant aux dépôts d'évaporites, résultant sur Terre de l'évaporation de l'eau de mer. La concentration en soufre était plus élevée en surface qu'en profondeur. Les expériences destinées à déterminer la présence d'éventuels microorganismes dans le sol martien en mesurant la libération d'oxygène après adjonction de « nutriments » ont mesuré un dégagement de molécules O2 significatif, ce qui, en l'absence d'autres traces biologiques par ailleurs relevées, a été attribué à la présence d'ions superoxyde O2-. Le spectromètre APXS de Mars Pathfinder a réalisé en automne 1997 un ensemble de mesures exprimées en pourcentage pondéral d'oxydes qui sont venues compléter ces résultats avec ceux d'une région différente de la surface de Mars.

La teinte rougeâtre de la planète provient avant tout de l'oxyde de fer(III) Fe2O3, omniprésent à sa surface. Cette hématite amorphe (l'hématite cristallisée, quant à elle, est de couleur grise) est très présente à la surface des roches ainsi que des grains de poussière transportés par les vents qui balayent continuellement la surface de la planète, mais ne semble pas pénétrer très profondément dans le sol, à en juger par les traces laissées depuis l'hiver 2004 par les roues des rovers Spirit et Opportunity, qui montrent que la couleur rouille est celle des couches de poussières, plus épaisses et recouvertes de poussières sombres pour Opportunity, tandis que les roches elles-mêmes sont nettement plus sombres.

Par ailleurs, le sol de Mars analysé in situ par la sonde Phoenix en automne 2008 s'est révélé être alcalin (pH ≈ 7,7 ± 0,5) et contenir de nombreux sels, avec une abondance élevée de potassium K+, de chlorures Cl-, de perchlorates ClO4- et de magnésium Mg2+. La présence de perchlorates, notamment, a été abondamment commentée, car a priori assez peu compatible avec la possibilité d'une vie martienne. Ces sels ont la particularité d'abaisser sensiblement la température de fusion de la glace d'eau et pourraient expliquer les « ravines » — gullies en anglais — régulièrement observées par les sondes en orbite autour de la planète, qui seraient ainsi les traces d'écoulements de saumures sur des terrains en pente.

D'une manière générale, les rochers martiens se sont révélés être principalement de nature basaltique tholéitique.

Résultats recueillis par les « orbiteurs »

Des sondes américaines (notamment 2001 Mars Odyssey et Mars Reconnaissance Orbiter) et européenne (Mars Express) étudient globalement la planète depuis plusieurs années (respectivement 2002, 2006 et 2003), permettant d'élargir et d'affiner notre compréhension de sa nature et de son histoire. Si elles ont confirmé la prédominance des basaltes à la surface de la planète, ces sondes ont également recueilli quelques résultats inattendus.

- Olivines et pyroxènes

Ainsi, la sonde Mars Express, de l'ESA, possède un instrument appelé OMEGA — acronyme signifiant « Observatoire pour la Minéralogie, l'Eau, les Glaces et l'Activité » — de réalisation essentiellement française et sous la responsabilité de Jean-Pierre Bibring, de l'IAS à Orsay, qui mesure le spectre infrarouge (dans les longueurs d'onde comprises entre 0,35 et 5,2 µm) de la lumière solaire réfléchie par la surface martienne dans le but d'y déceler le spectre d'absorption des différents minéraux qui la composent. Cette expérience a pu confirmer l'abondance des roches ignées sur la surface de Mars, notamment des olivines et des pyroxènes, ces derniers ayant un taux de calcium plus bas dans les hautes terres cratérisées de l'hémisphère sud que dans le reste de la planète, où on le rencontre avec de l'olivine ; ainsi, les matériaux les plus anciens de l'écorce martienne se seraient formés à partir d'un manteau appauvri en aluminium et en calcium.

Olivines et pyroxènes sont les constituants principaux des péridotites, des roches plutoniques bien connues sur Terre pour être le principal constituant du manteau.

- Phyllosilicates, altération aqueuse de roches ignées

Une découverte déterminante dans la compréhension de l'histoire de Mars a été l'identification par OMEGA de phyllosilicates largement répandus dans les régions les plus anciennes de la planète, révélant l'interaction prolongée des roches ignées avec l'eau liquide. L'instrument CRISM — Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars — de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter a permis de préciser la nature de ces minéraux.

- Chlorures et sulfates hydratés, marqueurs d'un passé humide

OMEGA a également permis de détecter, en de nombreux endroits de la planète, des sulfates hydratés, tels que, par exemple, de la kiesérite MgSO4•H2O dans la région de Meridiani Planum, voire, dans la région de Valles Marineris, des sulfates encore davantage hydratés dont il n'a pas été possible d'identifier la nature minéralogique, ainsi que des dépôts de gypse CaSO4•2H2O sur de la kiesérite au fond d'un lac asséché, indiquant un changement de nature saline de ce plan d'eau au cours de son asséchement, passant du sulfate de magnésium au sulfate de calcium.

De vastes étendues de sulfate de calcium hydraté, vraisemblablement du gypse, ont également été détectées en bordure de la calotte polaire boréale. La présence de ces minéraux hydratés est une indication forte de la présence passée d'étendues d'eau liquide à la surface de Mars, une eau contenant notamment des sulfates de magnésium et de calcium dissous.

La sonde 2001 Mars Odyssey a détecté également la présence de chlorures dans les hautes terres de l'hémisphère sud, résultant de l'évaporation de plans d'eau salée ne dépassant pas 25 km2 en divers endroits de ces terrains anciens remontant au Noachien voire, pour certains, au début de l'Hespérien.

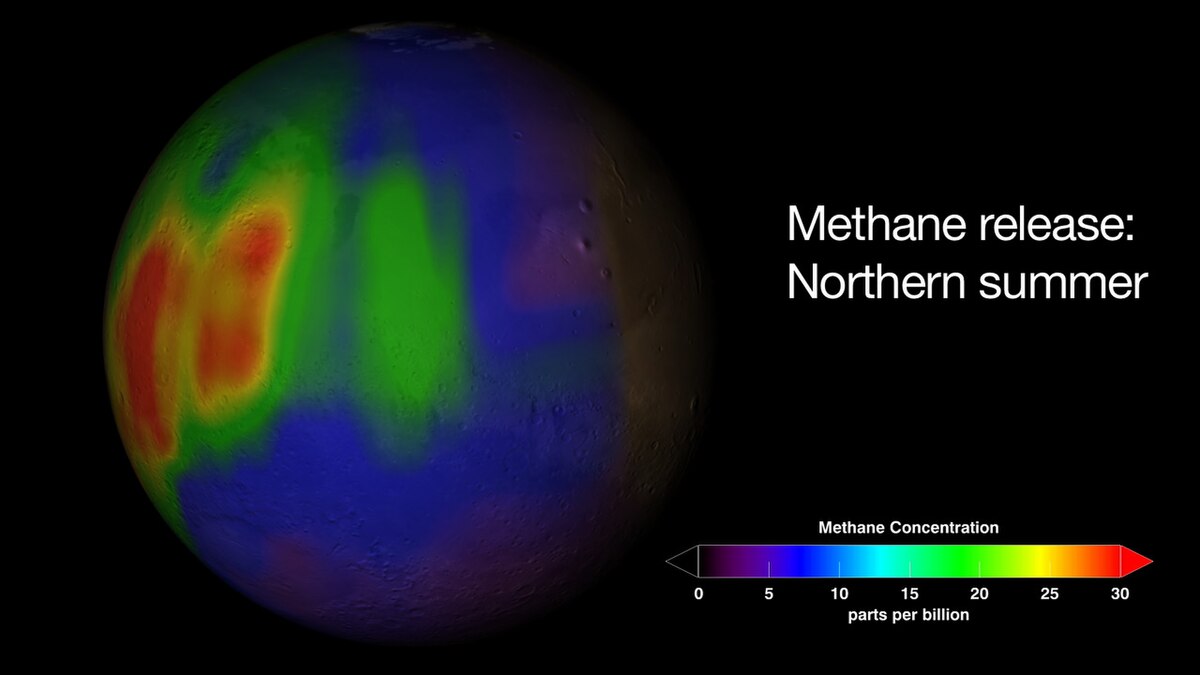

- Méthane et hydrothermalisme dans la région de Nili Fossae

L'un des résultats les plus étonnants de Mars Reconnaissance Orbiter provient de l'étude détaillée en 2008 de la région de Nili Fossae, identifiée début 2009 comme source d'importants dégagements de méthane. Le méthane a été détecté dès 2003 dans l'atmosphère de Mars, aussi bien par des sondes telles que Mars Express que depuis la Terre ; ces émissions de CH4 se concentreraient notamment en trois zones particulières de la région de Syrtis Major Planum. Or le méthane est instable dans l'atmosphère martienne, des études récentes suggérant même qu'il soit six cents fois moins stable qu'estimé initialement (on évaluait sa durée de vie moyenne à 300 ans) car le taux de méthane n'a pas le temps de s'uniformiser dans l'atmosphère et demeure concentré autour de ses zones d'émission, ce qui correspondrait à une durée de vie de quelques centaines de jours ; la source de méthane correspondante serait par ailleurs 600 fois plus puissante qu'estimé initialement, émettant ce gaz une soixantaine de jours par année martienne, à la fin de l'été de l'hémisphère nord.

Les analyses géologiques menées en 2008 par la sonde Mars Reconnaissance Orbiter dans la région de Nili Fossae ont révélé la présence d'argiles ferromagnésiennes (smectites), d'olivine (silicate ferromagnésien (Mg,Fe)2SiO4, détectée dès 2003) et de magnésite (carbonate de magnésium MgCO3), ainsi que de serpentine. La présence simultanée de ces minéraux permet d'expliquer assez simplement la formation de méthane, car, sur Terre, du méthane CH4 se forme en présence de carbonates — tels que le MgCO3 détecté en 2008 — et d'eau liquide lors du métamorphisme hydrothermal d'oxyde de fer(III) Fe2O3 ou d'olivine (Mg,Fe)2SiO4 en serpentine (Mg,Fe)3Si2O5(OH)4, particulièrement lorsque le taux de magnésium dans l'olivine n'est pas trop élevé et lorsque la pression partielle de dioxyde de carbone CO2 est insuffisante pour conduire à la formation de talc Mg3Si4O10(OH)2 mais aboutit au contraire à la formation de serpentine et de magnétite Fe3O4, comme dans la réaction :

- 24 Mg1,5Fe0,5SiO4 + 26 H2O + CO2 → 12 Mg3Si2O5(OH)4 + 4 Fe3O4 + CH4.

La probabilité de ce type de réactions dans la région de Nili Fossae est renforcée par la nature volcanique de Syrtis Major Planum et par l'étroite corrélation, observée dès 2004, entre le taux d'humidité d'une région et la concentration de méthane dans l'atmosphère.

L'olivine, découverte dans la région de Nili Fossae ainsi qu'en d'autres régions martiennes par le Thermal Emission Spectrometer (TES) de Mars Global Surveyor, est un minéral instable en milieu aqueux, donnant facilement d'autres minéraux tels que de l'iddingsite, de la goethite, de la serpentine, des chlorites, des smectites, de la maghémite et de l'hématite ; la présence d'olivine sur Mars indique donc des surfaces qui n'ont pas été exposées à l'eau liquide depuis la formation de ces minéraux, laquelle remonte à plusieurs milliards d'années, jusqu'au Noachien pour les terrains les plus anciens. Il s'agit donc d'une indication forte de l'aridité extrême du climat martien au cours de l'Amazonien, aridité qui avait semble-t-il déjà commencé, au moins localement, à la fin de l'Hespérien.

Par ailleurs, la découverte, par le rover martien Opportunity sur Meridiani Planum en 2004, de jarosite, un sulfate ferrique hydraté de sodium (sur Terre, le sodium y est remplacé par le potassium) de formule NaFe(III)3(OH)6(SO4)2, a permis de préciser encore davantage l'enchaînement des épisodes climatiques sur Mars. Ce minéral se forme en effet, sur Terre, par l'altération de roches volcaniques en milieu aqueux oxydant acide, de sorte que sa détection sur Mars implique l'existence d'une période de climat humide permettant l'existence d'eau liquide acide. Mais ce minéral est également assez rapidement dégradé par l'humidité, pour former des oxyhydroxydes ferriques tels que la goethite α-FeO(OH), qui a par ailleurs été retrouvée en d'autres endroits de la planète (notamment par le rover Spirit dans le cratère Gusev). Par conséquent, la formation de la jarosite en climat humide a dû être rapidement suivie jusqu'à nos jours d'un climat aride afin de préserver ce minéral, nouvelle indication que l'eau liquide avait cessé d'exister à l'Amazonien mais avait été présente aux époques antérieures de l'histoire de Mars.

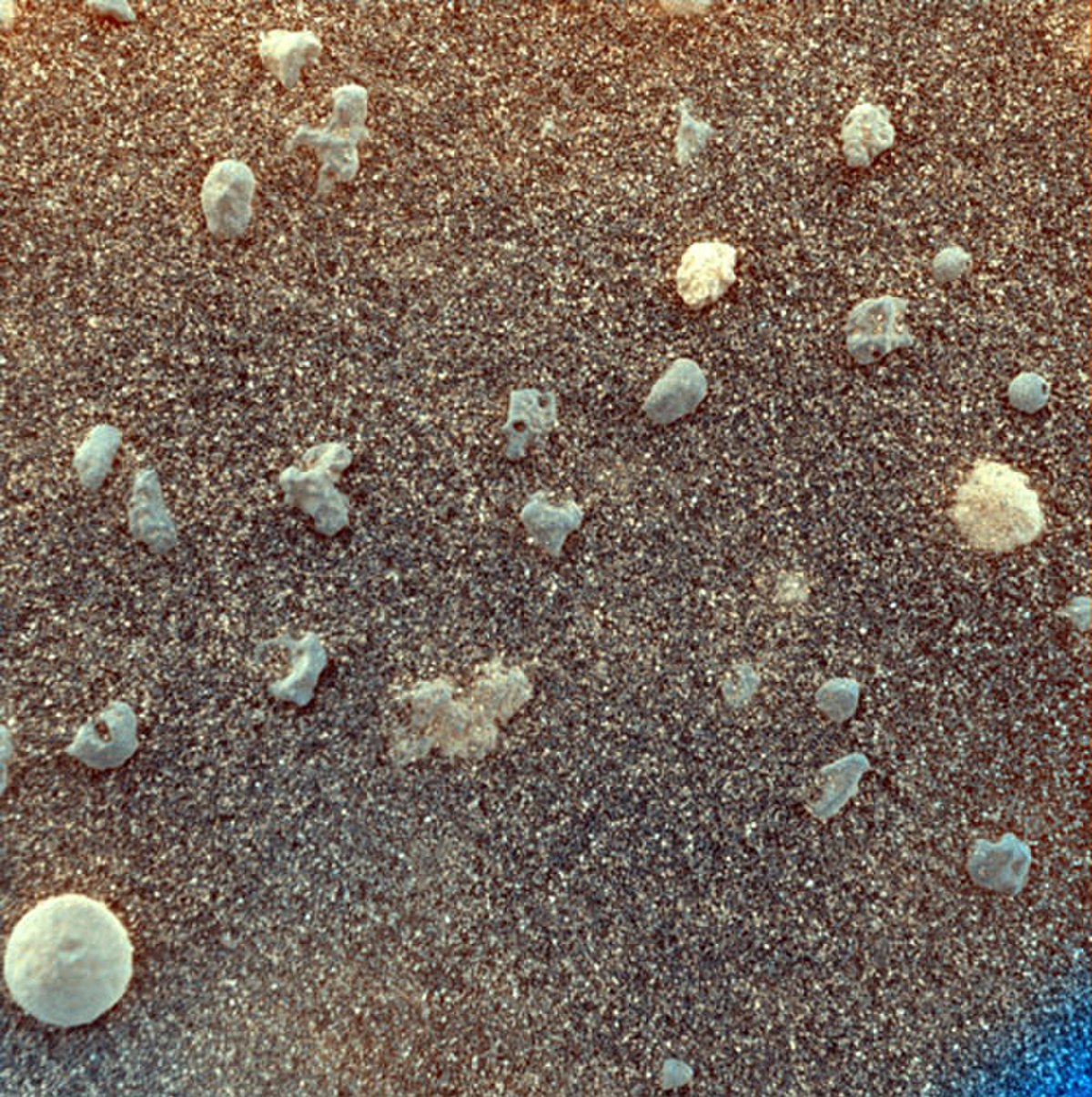

![Sol jonché de rochers volcaniques vu par Mars Pathfinder le 8 septembre 1999[109].](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/1200px/m/mars-rocks_0b29f763e4fcaf597064223b9515320f.jpg)

![Sol jonché de rochers volcaniques vu par Mars Pathfinder le 8 septembre 1999[109].](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/1200px/p/pia08440-mars-rover-spirit-volcanic-rock-fragment_6bc21bee32b239a2e77aebc1c42b0abe.jpg)