SN 1054 - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Nature de l'événement relaté

Localisation générale de l'événement

Les indications les plus précises de la localisation de l'événement font référence à un astérisme dénommé Tianguan par les astronomes chinois.

Les astérismes de l'astronomie chinoise peuvent être assimilés aux constellations du monde occidental, mais sont en général d'une extension moindre, et peuvent ne posséder qu'une seule étoile. Ils ont été catalogués par les Chinois aux alentours du IIe siècle av. J.-C.. Tous ces astérismes ne sont pas également bien déterminés aujourd'hui : selon l'éclat des étoiles qui les composent et l'importance astronomique ou symbolique qu'ils ont, ils ont été plus ou moins bien décrits par les astronomes du monde chinois, dont une partie des écrits seulement est parvenue jusqu'à nous. Les astérismes utilisant les étoiles les plus brillantes du ciel ont été compilés dans un ouvrage appelé Shi Shi. Tianguan en fait partie. Sa localisation est rendue relativement aisée par la combinaison de plusieurs facteurs.

Pour la plupart des astérismes du Shi Shi, sont données les coordonnées d'une étoile appelée étoile référente de l'astérisme, qui correspond en général à l'étoile située la plus à l'ouest. Dans le cas des astérismes à une seule étoile, ceci suffit en principe à repérer l'étoile. La façon dont les coordonnées sont données par les astronomes Chinois s'apparente au système de coordonnées équatoriales, c'est-à-dire l'équivalent de la longitude et de la latitude sur la sphère céleste dont les pôles sont déterminés par l'axe de rotation de la Terre, ces coordonnées étant respectivement appelées en astronomie ascension droite et déclinaison. Les astronomes Chinois notaient la distance angulaire de l'étoile non pas par rapport à l'équateur céleste, mais par rapport au pôle nord céleste (ce qui dans d'autres contextes s'appelle la colatitude), ainsi que l'écart en ascension droite non pas par rapport à un point de référence (le point vernal en astronomie moderne), mais par rapport à un ensemble d'étoiles de référence, qui sont les étoiles référentes d'une classe particulière d'astérismes appelés loges lunaires. Ce jeu de mesure a été effectué très tôt pour de nombreux astérismes par les astronomes chinois.

Il est possible que la composition d'un astérisme donné change au cours du temps, celle-ci n'étant que très rarement explicitée étoile par étoile dans les traités astronomiques. Ceci est d'autant plus susceptible de se produire quand l'astérisme ne comporte pas d'étoiles brillantes. Mais les mesures de position des étoiles référentes étaient faites régulièrement au cours du temps, parce qu'il semble bien que les Chinois ne considéraient pas comme acquis que les cieux fussent immuables. Ils avaient observé que les positions relatives des étoiles étaient susceptibles de changer, et que le système de coordonnées équatoriales changeait au cours du temps du fait de la lente dérive de la direction de l'axe de rotation de la Terre. Ce phénomène, connu depuis l'Antiquité grecque, fut découvert indépendamment quelques siècles plus tard par les Chinois sous l'appellation de précession des équinoxes. Dans le cas de Tianguan, la position de cet astérisme a été réévaluée quelques mois avant l'arrivée de l'étoile invitée.

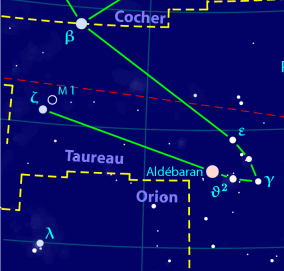

Indépendamment de ces nouvelles mesures, les traités astronomiques précisent en général la position relative des astérismes entre eux. Ainsi, un astérisme est localisable si ses voisins le sont de façon robuste. Dans le cas de Tianguan, il est indiqué qu'il se situe au pied de l'astérisme Wuche, dont les représentations sur les cartes du ciel chinois ne laissent guère de doute quant à sa nature : il s'agit du grand pentagone englobant les étoiles brillantes de la constellation occidentale du Cocher. Comme par ailleurs Tianguan est représenté au nord de l'astérisme Shen, dont la composition est bien connue, correspondant aux étoiles brillantes d'Orion, sa localisation possible est fortement contrainte au voisinage immédiat de l'étoile ζ Tauri, située entre Wuche et Shen. Cette étoile, d'éclat moyen (magnitude apparente de 3,3), est la seule étoile d'un tel éclat dans cette zone du ciel (aucune étoile plus brillante que la magnitude apparente 4,5 n'existe dans un rayon de 7 degrés autour de ζ Tauri), et donc la seule susceptible de figurer parmi les astérismes du Shi Shi. L'ensemble de ces éléments, ainsi que quelques autres, permettent d'attester au-delà de tout doute raisonnable que Tianguan correspond à l'étoile ζ Tauri.

Comète, nova, ou supernova ?

Les « étoiles invitées » rapportées par les astronomes du monde chinois correspondent à trois types de phénomènes astronomiques distincts : comètes, novas et supernovas (et en de plus rares occasions météores). La distinction entre les comètes et le reste se fait par la présence ou non d'un déplacement de l'astre observé. Sur la très longue période de visibilité de l'étoile invitée de 1054 (642 jours, entre le 4 juillet 1054 et le 6 avril 1056), aucune mention de déplacement n'est rapportée, et la très longue durée du phénomène excède d'un facteur trois la plus longue durée rapportée d'observation de comète (un peu plus de six mois). L'étoile invitée est donc sans l'ombre d'un doute une nova ou une supernova.

La distinction entre ces deux possibilités se fait en prenant en compte la durée du phénomène et sa localisation dans le ciel. Les novæ sont des explosions se produisant à la surface de certaines étoiles, dont la courbe de lumière décroît très rapidement à l'issue de celles-ci, qui durent rarement plus de quelques mois. Si des novæ lentes existent (une des quatre étoiles invitées de 1592 en est un probable exemple), elles sont relativement rares. Par ailleurs, les novæ sont des phénomènes notablement moins lumineux que les supernovæ. Une nova visible en plein jour émane d'un astre proche du Soleil, dont la position sur le ciel est relativement aléatoire. Par contraste, les supernovæ sont des phénomènes beaucoup plus rares, et si pour être visibles à l'œil nu ils se produisent dans notre Galaxie, ils sont en moyenne à bien plus grande distance, en général au sein des bras spiraux, c'est-à-dire, vu depuis la Terre, dans la plan galactique, autrement dit dans la bande lumineuse caractéristique de notre Galaxie. L'étoile invitée de 1054, d'une très longue période de visibilité et située à une très faible latitude galactique présente toutes les caractéristiques d'une supernova. Pour finir de prouver cette assertion, il reste à trouver les restes de l'explosion, c'est-à-dire le rémanent de supernova associé.

La région de ζ Tauri est située dans la région opposée du centre galactique. C'est là que la profondeur du disque de notre Voie Lactée est la moindre, et donc la zone où le taux de supernovæ est le plus faible. Il n'existe de ce fait que très peu de rémanents de supernova identifiés dans cette région. Si l'on centre les recherche sur l'étoile ζ Tauri, un rémanent se trouve à proximité immédiate, il s'agit de la nébuleuse du Crabe. Aucun autre rémanent se trouve à moins de 5 degrés de celui-ci. Le plus proche, SNR G180.0-1.7, héberge en son sein un pulsar, PSR J0538+2817, dont l'âge caractéristique se compte en centaines de milliers d'années, et le rémanent lui-même possède une taille angulaire considérable (3 degrés), autant de caractéristiques indiquant un objet âgé. La nébuleuse du Crabe est le seul objet présentant des caractéristiques attendues d'un rémanent jeune et est de ce fait considérée comme le produit de l'explosion observée en 1054.

Le problème de la localisation précise du rémanent

Trois documents chinois indiquent que l'étoile invitée était située « peut-être à quelques pouces » au sud-est de Tianguan. Le Song Shi et le Song Huiyao précisent qu'elle « montait la garde » de l'astérisme, correspondant à l'étoile ζ Tauri. L'orientation « sud-est » a un sens astronomique simple, la sphère céleste étant, comme le globe terrestre, dotée d'un pôle nord et d'un pôle sud célestes, la direction « sud-est » correspondant ainsi à une localisation « en dessous à droite » par rapport à l'objet de référence (en l'occurrence l'étoile ζ Tauri) quand celle-ci apparait plein sud. Cependant, cette direction « sud-est » a, dans le cadre de cet événement, longtemps laissé les astronomes modernes perplexes : le rémanent logique de la supernova correspondant à l'étoile invitée est la nébuleuse du Crabe. Or celle-ci n'est pas située au sud-est de ζ Tauri, mais dans la direction perpendiculaire, au nord-est.

La distance angulaire

Le terme de « peut-être à quelques pouces » (ke chi cun dans sa translittération latine) est relativement peu commun dans les documents astronomiques chinois. Le premier terme ke est traduit par « approximativement » ou « peut-être », cette dernière traduction étant celle actuellement favorisée. Le second terme, chi, signifie « plusieurs », et plus spécifiquement tout nombre situé entre 3 et 9 (bornes comprises). Enfin, cun s'apparente à une unité de mesure d'angle traduite par le terme « pouce ». Elle fait partie d'un groupe de trois unités angulaires, le zhang (aussi traduit chang), le chi (« pied ») et le cun (« pouce »). Les différents documents astronomiques indiquent sans guère de discussion possible qu'un zhang correspond à dix chi, et qu'un chi correspond à dix cun. Ces unités angulaires ne sont pas celles utilisées pour déterminer les coordonnées des étoiles, qui sont données en termes de du, une unité d'angle correspondant à la distance angulaire moyenne parcourue par le Soleil en un jour, qui correspond par construction à environ 360/365,25 degré, soit à peine moins d'un degré. Le choix de l'utilisation d'unités d'angle différentes peut surprendre, mais n'est guère différent de la situation présente en astronomie moderne, où l'unité d'angle utilisée pour mesurer les distances angulaires entre deux points est certes la même que celle de la déclinaison (le degré), mais diffère de celle de l'ascension droite (qui est exprimé en heure d'angle, une heure d'angle correspondant à exactement 15 degrés). En astronomie chinoise, ascension droite et déclinaison ont la même unité, qui n'est pas celle utilisée par ailleurs pour les autres distances angulaires. La raison de ce choix d'unités différentes dans le monde chinois n'est pas bien connue.

La valeur exacte de ces nouvelles unités (zhang, chi, cun) n'est par contre jamais explicitement précisée, mais peut être déduite par leur contexte d'utilisation. Par exemple, le très spectaculaire passage de la comète de Halley de l'an 837 indique que la queue de la comète mesurait 8 zhang. S'il n'est pas possible de connaître la taille angulaire de la comète lors de ce passage, il est en tout état de cause certain que 8 zhang correspondent à au plus 180 degrés (angle maximal visible sur la sphère céleste), ce qui implique qu'un zhang ne puisse guère excéder 20 degrés, et par voie de conséquence un cun 0,2 degré. Une estimation plus rigoureuse a été faite à partir de 1972 sur la base des mentions des séparations minimales exprimées en chi ou en cun entre deux astres lors de diverses conjonctions. Les résultats obtenus suggèrent qu'un cun est compris entre 0,1 et 0,2 degré, et qu'un chi est compris entre 0,44 et 2,8 degrés, fourchette compatible avec les estimations pour un cun. Faute d'estimation plus solide, il est généralement admis qu'un chi est de l'ordre d'un degré (ou un du), et qu'un cun est de l'ordre d'un dixième de degré. L'expression « peut-être à quelques pouces » suggère donc une distance angulaire de l'ordre d'un degré ou moins.

La direction

Si tous les éléments disponibles suggèrent fortement que l'étoile de 1054 fut une supernova, et qu'au voisinage de l'endroit où l'étoile est apparue se trouve un rémanent de supernova qui possède toutes les caractéristiques attendues pour un objet âgé d'environ 1 000 ans, un problème de taille se pose : le nouvel astre est décrit comme étant au sud-est de Tianguan, alors que la nébuleuse du Crabe est au nord-est. Ce problème est connu depuis les années 1940 et est longtemps resté sans réponse. En 1972 par exemple, Ho Peng Yoke et ses collaborateurs ont suggéré que la nébuleuse du Crabe n'était pas le produit de l'explosion de 1054, mais que le vrai rémanent était comme indiqué dans plusieurs sources chinoises au sud-est. Pour cela, ils envisagent que l'unité angulaire cun correspond à un angle non négligeable de 1 ou 2 degrés, la distance du rémanent à ζ Tauri étant alors considérable. Outre le fait que cette hypothèse est incohérente avec les grandes tailles angulaires de certaines comètes, exprimées en zhang, elle se heurte avec le fait qu'il n'y aurait pas de raisons valables de mesurer l'écart entre l'étoile invitée et une étoile située aussi loin d'elle, alors que d'autres astérismes seraient plus proches.

Dans leur article polémique (voir plus haut) Collins et ses collaborateurs font une autre suggestion : au matin du 4 juillet, l'étoile ζ Tauri était trop peu lumineuse et trop basse sur l'horizon pour être visible. Si l'étoile invitée, située à proximité était visible, c'est uniquement parce que son éclat était comparable à Vénus. Par contre, il y avait une autre étoile, plus brillante et plus haute sur l'horizon, qui était éventuellement visible, à savoir β Tauri. Cette étoile est située à environ 8 degrés au nord-nord-ouest de ζ Tauri. La nébuleuse du Crabe est, elle, au sud-sud-est de β Tauri. Collins et al. suggèrent ainsi que lors de la découverte, l'étoile ait été vue au sud-est de β Tauri, et qu'à mesure que les jours passaient et que les conditions de visibilité s'amélioraient, les astronomes aient observé qu'elle était en réalité bien plus proche de ζ Tauri, mais que la direction « sud-est » de la première étoile utilisée en référence ait été conservée par erreur.

La solution au problème de direction fut suggérée (sans preuves) par A. Breen et D. McCarthy en 1995 et prouvée de façon très convaincante par D. A. Green et F. R. Stephenson. Le terme « monter la garde » signifie de façon évidente une proximité entre les deux astres, mais implique aussi une orientation générale : une étoile invitée « montant la garde » d'une étoile fixe est systématiquement située au-dessus de celle-ci. Pour étayer cette thèse, Green et Stephenson ont investigué d'autres entrées du Song Shi, qui comportent elles aussi la mention de « monter la garde ». Ils ont sélectionné les entrées relatant des conjonctions entre des étoiles identifiées et des planètes, dont la trajectoire peut être calculée sans difficulté et avec une très grande précision aux dates indiquées. Sur les 18 conjonctions analysées, s'étalant de 1172 (conjonction Jupiter-α Leonis le 5 décembre) à 1245 (conjonction Saturne-γ Virginis le 17 mai), la planète était plus au nord dans 15 cas, et dans les trois cas restants n'était jamais dans le quadrant sud de l'étoile.

Par ailleurs. F. R. Stephenson et un autre collaborateur, David H. Clark avaient déjà mis en évidence une telle inversion de direction dans une conjonction planétaire : le 13 septembre 1253, une entrée du traité astronomique du Koryo-sa indique que Mars avait caché l'étoile sud-est de la loge lunaire Yugui (δ Cancri), alors qu'elle s'était en réalité approchée de l'étoile nord-ouest de l'astérisme (η Cancri).