Fond diffus cosmologique - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Fond diffus cosmologique et Big Bang

Le Big Bang fournit une explication à l'origine des photons du FDC, ainsi qu'aux observations actuelles.

Origine

L'univers primordial, extrêmement dense et chaud était en état d'équilibre thermique, où l'énergie moyenne des particules de matière, quelle que soit leur nature, et celle du rayonnement est comparable. Les lois de la physique sont en mesure de déterminer la distribution en énergie des particules composant la lumière, les photons. Leur distribution suit une loi qui fut pour la première fois énoncée par le physicien allemand Max Planck en 1900 et porte le nom de corps noir.

Tant que la température de l'univers était plus élevée que la température d'ionisation de l'hydrogène (soit de l'ordre de la dizaine d'électron-volts), les photons étaient continuellement en interaction avec la matière qui absorbait ou émettait de la lumière, ou la diffusait comme dans un brouillard : l'univers se comportait comme un plasma. Le libre parcours moyen des photons était alors très court et ces photons n'ont pas pu nous parvenir directement.

L'expansion de l'Univers a ensuite considérablement abaissé cette température, si bien que ces réactions sont devenues de plus en plus rares, au point que les photons n'interagissent plus avec les autres particules : c'est le découplage du rayonnement. Les photons ont alors été figés à la température de l'univers à cette époque, en suivant une distribution de corps noir. L'univers étant toujours en expansion, cette température a continué à diminuer du fait de l'allongement de la longueur d'onde de ces photons provoqué par la dilatation de l'univers, tout en conservant une distribution de corps noir. Les photons sont ainsi passés du domaine des rayons gammas hautement énergétiques vers le domaine des micro-ondes dans lequel ils sont observés aujourd'hui.

Le fond observé aujourd'hui, correspond donc à ce qui est appelé surface de dernière diffusion, au moment où l'Univers s'est suffisamment refroidi pour que la matière sorte de l'état de plasma et que le libre parcours moyen des photons devienne suffisamment grand (ce qui revient à dire que l'Univers devienne transparent), pour qu'ils puissent traverser les distances considérables nécessaires pour être observés de nos jours.

Observation

Le scénario du Big Bang explique pourquoi nous pouvons observer le FDC aujourd'hui, alors que le passage de l'univers à la transparence est un événement temporellement ponctuel. Comment se fait-il que les photons du FDC atteignent la Terre précisément aujourd'hui afin que nous puissions les observer ?

L'explication est que les photons du FDC sont présents en tout point de l'Univers primordial et que celui-ci, bien que plus dense que l'Univers actuel, était également très étendu spatialement (la question de savoir si l'univers est ou n'est pas spatialement infini n'est pas encore résolue à l'heure actuelle). Dans ces conditions, il existe toujours, centrée autour de notre planète, une sphère où des photons FDC ont été diffusés à l'époque de la transparence. C'est pourquoi le rayonnement FDC a toujours été, et sera toujours, observable.

Une image peut être utile pour comprendre cela. Imaginons-nous au centre d'une foule immense; et que cette foule entière pousse un grand cri, en même temps à un instant donné. Il sera alors toujours possible d'entendre ce cri : à chaque instant nous entendrions le son provenant d'un cercle de personnes, de plus en plus éloignées.

Caractéristiques

Spectre

Le fond diffus cosmologique apparaît comme un corps noir parfait dans la limite de la précision des instruments de mesure. Sa température a été mesurée à la fin de 1989 par le satellite COBE à 2,728±0,002 K, l'incertitude venant de la difficulté de calibrer précisément un corps noir de référence embarqué sur le satellite. Le maximum d'énergie est rayonné à une fréquence proche de 160 GHz (longueur d'onde légèrement inférieure à 2 mm, domaine des micro-ondes).

Si la température absolue n'est déterminée qu'avec une précision de 0,1%, la forme du fond, et sa concordance avec celui d'un corps noir, est déterminée avec une précision bien plus grande. C'est l'instrument FIRAS (acronyme anglais de Far InfraRed Absolute Spectrophotometer), monté à bord du satellite COBE qui a déterminé le plus précisément cette température et quantifié l'absence d'écart entre le spectre observé et celui d'un corps noir.

Dipôle

Du fait du déplacement de la Terre dans le Système solaire, et plus généralement du déplacement de ce dernier par rapport à la surface d'émission du fond diffus cosmologique, la température du fond diffus cosmologique présente une variation en fonction de la direction, conséquence d'un simple effet Doppler. Si l'on enlève la contribution due au mouvement de la Terre autour du Soleil, alors l'amplitude du dipôle observé est de 3,358±0,001 mK, correspondant à une vitesse du Soleil de 369 km/s de celui-ci par rapport à la zone d'émission du rayonnement. La direction de ce dipôle est, en coordonnées galactiques, l=264,31°±0,20°, b=48,05°±0,11°, soit 11h 11min 57s±23s et -7,22°±0,08° en termes d'ascension droite et de déclinaison. Cette direction est quasiment opposée à celle de l'apex solaire, c'est-à-dire à l'opposé de la direction vers laquelle se déplace le Soleil au sein de la Voie lactée. En tenant compte du déplacement du Soleil au sein de la Voie lactée, on calcule le dipôle du fond diffus cosmologique par rapport à la Voie Lactée. Sa direction est peu modifiée, l=276°±3°, b=30°±2° mais son amplitude augmente significativement du fait de la vitesse du Soleil par rapport au centre galactique, pour atteindre 5,70 mK, correspondant à une vitesse de 627 km/s.

Cet ordre de grandeur de vitesse est typique de la dispersion de vitesse que l'on observe dans les amas de galaxies, ce qui renforce l'interprétation du dipôle comme étant dû à un effet cinématique local. Il reste cependant difficile d'en être certain car la zone du dipôle est très proche du plan galactique et, de ce fait, il est difficile d'y cartographier toutes les concentrations de masses qui expliqueraient pourquoi la Voie Lactée se dirige dans cette direction. Cette direction reste relativement proche (45°) du Grand Attracteur et également proche de plusieurs autres concentrations de matière proche du Groupe local (moins de 30 Mpc), en particulier les amas de l'Hydre et de la Machine Pneumatique.

Écart au corps noir

Une question cruciale est de savoir (voir ci-dessous) si ce rayonnement est un rayonnement de corps noir ou pas. Dans l'univers primordial, les interactions entre matière baryonique et photons ont permis à ces derniers d'être thermalisés, c'est-à-dire à acquérir un spectre de corps noir. Cependant, à mesure que l'univers se dilate et se refroidit, les interactions entre matière et photons diminuent et l'équilibre thermique n'est plus assuré. Les photons peuvent donc conserver un spectre de corps noir, mais celui-ci peut être détruit en cas de phénomène qui produirait de l'énergie sous forme de rayonnement électromagnétique (du fait de la désintégration de particules instables, par exemple). La présence ou non de distorsions au corps noir dans le fond diffus cosmologique permet donc de contraindre tous les phénomènes injectant de l'énergie sous forme de rayonnement.

- Une injection d'énergie à une époque tardive (z ≤ 105) se traduit par un dépeuplement des basses fréquences au profit des hautes fréquences (effet Compton y).

- Une injection d'énergie à des époques plus anciennes (105 ≤ z ≤ 107) se traduit par une transformation d'un spectre de corps noir en spectre de Bose-Einstein), c'est-à-dire un potentiel chimique non nul pour les photons.

- Des interactions entre le rayonnement et la matière chaude intergalactique à des époques beaucoup plus récentes (z ≤ 103) peuvent également déformer le spectre (distortion free-free).

Aucune de ces distorsions n'a, pour l'heure, été détectée avec des limites supérieures très contraignantes sur la plupart d'entre elles.

Autres anisotropies

Les modèles cosmologiques sont basés sur l'idée que l'Univers était par le passé extrêmement homogène et que les structures que l'on observe (galaxies, amas, superamas) se sont peu à peu formées par le mécanisme d'instabilité gravitationnelle (ou instabilité de Jeans). Pour que ce mécanisme opère, il faut cependant qu'il y ait de petites fluctuations de densité dans l'univers primordial. On prédit donc que ces fluctuations de densité se retrouvent sous la forme de fluctuation de température dans le fond diffus cosmologique. Inversement, la détection et la compréhension fine de ces fluctuations nous renseignent sur l'état de l'Univers au moment où il a émis ce rayonnement, ainsi que sur divers processus s'étant déroulés avant et après cette époque. L'étude de ces fluctuations représente à l'heure actuelle (2006) le principal outil pour la cosmologie.

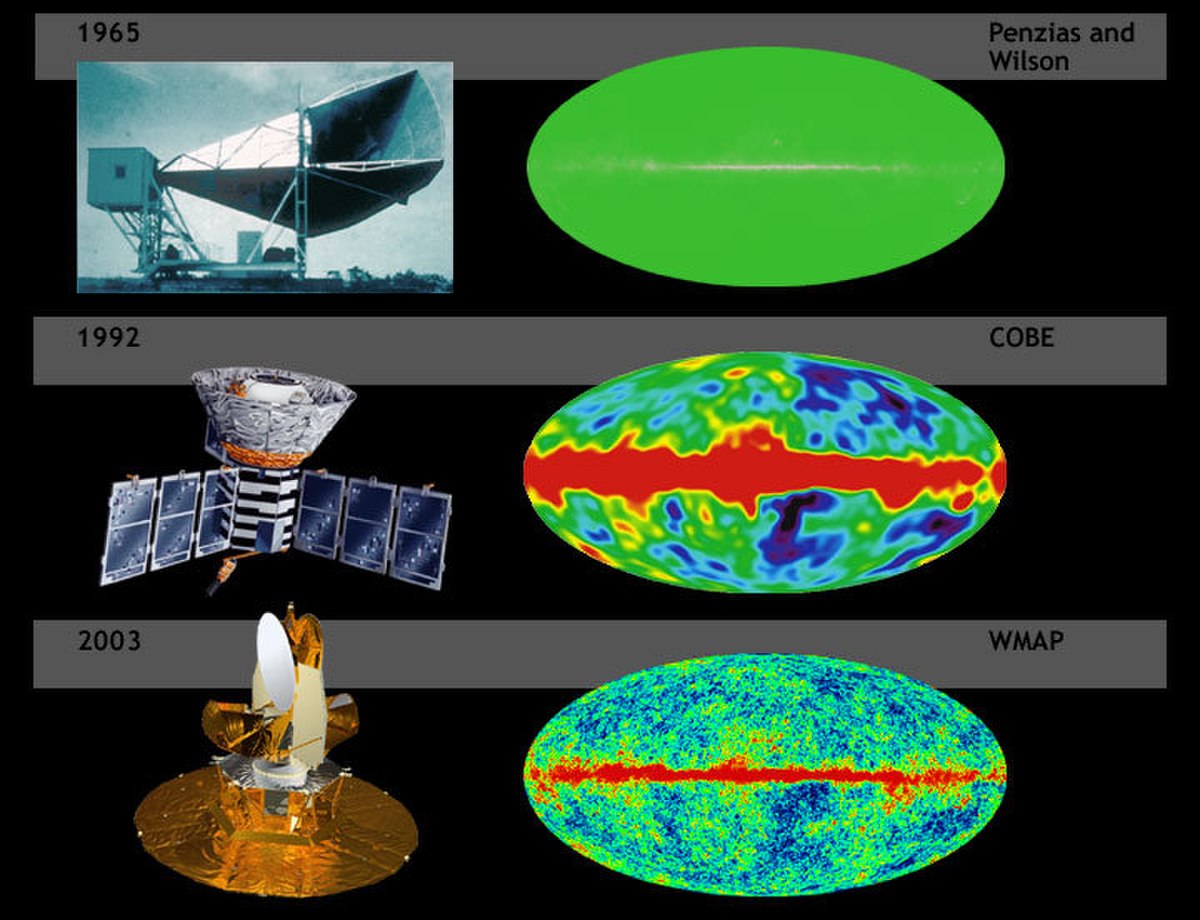

Les fluctuations du fond diffus cosmologique ont été détectées pour la première fois par le satellite de la NASA COBE en 1992. Un grand nombre d'expériences au sol, dans des ballons stratosphériques, ont été effectuées depuis dans le but d'améliorer la qualité des observations. Les expériences les plus marquantes ont été BOOMERanG et Archeops. En 2001, la NASA a lancé un second satellite, WMAP qui a considérablement amélioré la qualité des observations, et distingué un point froid. Le 14 mai 2009, l'Agence spatiale européenne à lancé le satellite Planck de Kourou par une Ariane 5 ECA, en vue d'améliorer encore les données grâce à ses instruments HFI (High Frequency Instrument) et LFI (Low Frequency Instrument).