Histoire du vol spatial - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les missions scientifiques

Les télescopes

L'observation du ciel depuis le sol terrestre est perturbée par l'atmosphère, qui fait perdre beaucoup de précision aux images en déviant les rayons lumineux ; les télescopes situés dans l'espace sont donc plus efficaces. De nombreux instruments d'observation furent envoyés dans l'espace ; il y eut parmi eux la famille des satellites OAO, lancés entre 1966 et 1972, dont le deuxième exemplaire fut le premier observatoire ultraviolet, SAS-1 puis SAS-2, lancés par la NASA les 12 décembre 1970 et 15 novembre 1972, qui furent respectivement les premiers observatoires à rayons X et à rayons gamma, IRAS (Infrared Astronomical Satellite), lancé le 25 janvier 1983, qui fut le premier télescope infrarouge.

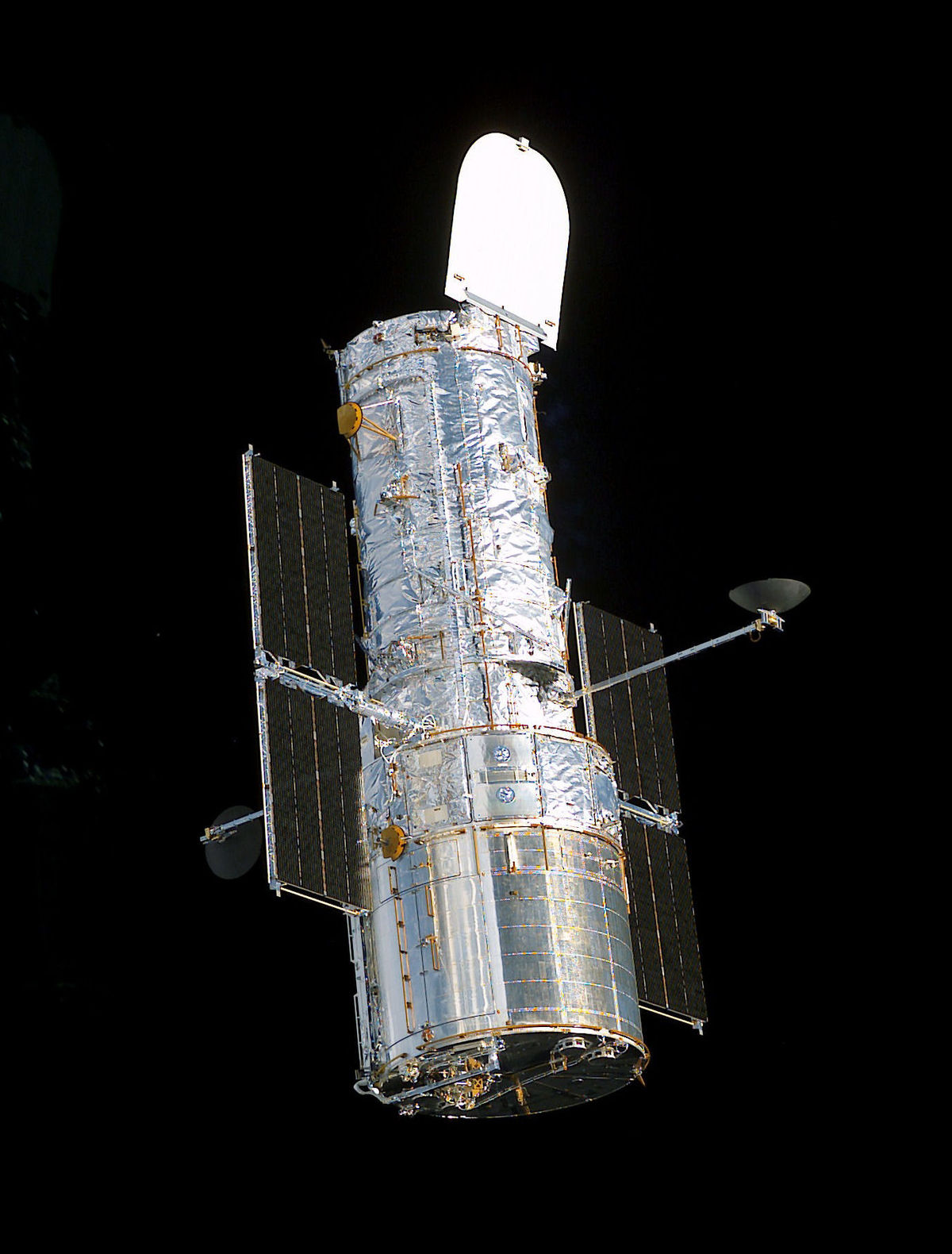

Hubble, du nom de Edwin P. Hubble, est un grand télescope spatial observant dans le spectre de lumière visible, conceptualisé par Lyman Spitzer, et qui est le fruit de l'association entre la NASA et l'ESA (qui participa à auteur de 15%). Il fut mis orbite par la navette américaine le 25 avril 1990, des missions de maintenance ultérieures étant prévues par le projet (le satellite était conçu pour pouvoir recevoir de nouveaux instruments de détection). Les premières images furent décevantes car un problème de calibrage d'un miroir déformait la prise des images. Heureusement, fin 1993, Hubble put être réparé en orbite par l'équipage d'une navette ; ce fut l'occasion d'une sortie extra-véhiculaire d'une durée de 6 à 7 heures, ce qui reste un record en 2009. Le résultat de l'opération fut flagrant, et Hubble commença à fournir des images spectaculaires. La fin de ce télescope, décrit par la NASA comme « ayant révolutionné l'astronomie » et « ayant fourni des images d'une netteté et d'une profondeur sans précédent », est prévue pour les environs de 2015, après une dernière mission de maintenance en mai 2009.

D'autres grands télescopes furent envoyés en orbite : Chandra, conçu pour l'observation des rayons X, fut lancé le 23 juillet 1999 par la navette américaine, et Spitzer (en hommage à Lyman Spitzer), conçu pour les infrarouges, fut lancé le 25 août 2003 par une fusée Delta.

L'exploration de Mars

Mars fut la cible de beaucoup de missions, mais celles-ci furent souvent des échecs.

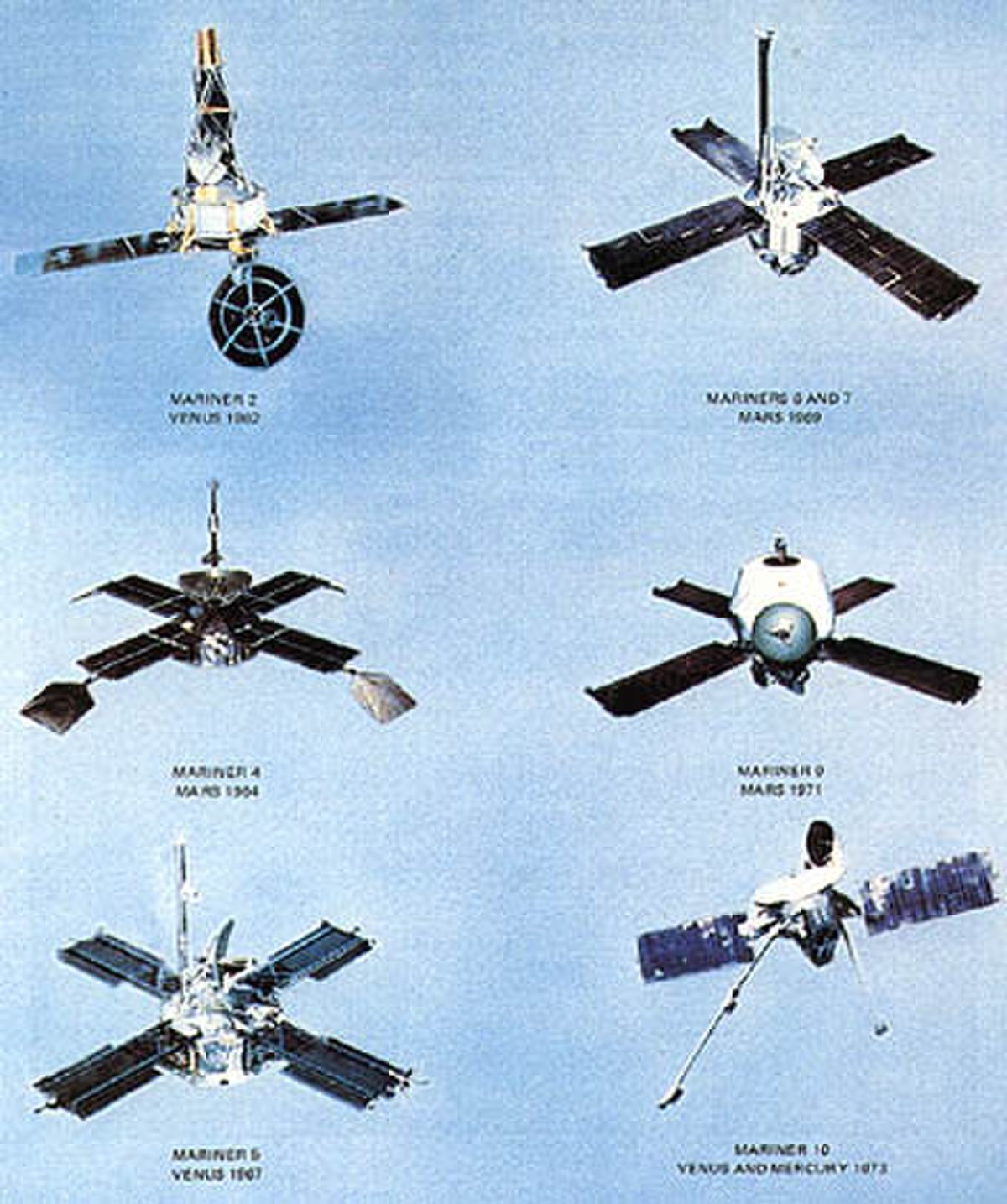

Les soviétiques lancèrent différentes sondes, qui toutes connurent des problèmes et finirent en fiasco : Marsnik-1 puis Marsnik-2, lancés les 10 et 14 octobre 1960, Spoutnik 22 lancé le 24 octobre 1962, Mars 1 lancé le 1er novembre 1962, et Spoutnik 24 lancés le 4 novembre 1962 furent tous des échecs. Les États-Unis connurent aussi des difficultés, avec Mariner 3, lancé le 5 novembre 1964, qui ne put se séparer du dernier étage de son lanceur.

Les premières réussites eurent lieu, le 14 juillet 1965: suite à son tir du 28 novembre 1964, Mariner 4 prit 21 photos à 10 000km de distance de Mars, et ses instruments révélèrent l'absence de champ magnétique, ainsi qu'une atmosphère plus fine prévu. Suivirent Mariner 6 et 7 lancées les 24 février et 27 mars, prirent encore plus de photos à environ 3 400 kilomètres de la surface de la planète, clichés qui révélèrent, contrairement aux récits abondants de science-fiction, que Mars est un désert...

Les soviétiques, eux, continuèrent sur leur série d'échecs : Zond 2, le 30 novembre 1964, puis les orbiteurs Mars-69 521 et Mars-69 522 lancés les 27 mars et 2 avril 1969 ratèrent leurs missions, suivis par Cosmos 419, le 10 mai 1971.

Si les rares réussites martiennes n'avaient consisté jusque là qu'en des survols, un pas fut franchi lorsque Mariner 9, lancée le 30 mai 1971, se mit en orbite le 14 novembre de la même année, devenant le 1er satellite artificiel de la planète Mars. La sonde permit à la NASA de découvrir le visage complet de la planète, car les anciennes sondes n'en avaient vu qu'une partie: Mariner 9 découvrit certains de ses éléments les plus caractéristiques comme l'Olympus Mons, le plus haut volcan du système solaire, Valles Marineris, de grands canyons de 4 000 kilomètres de long, ainsi que des structures géologiques tendant à attester d'une présence d'eau à une certaine période. Cette dernière question concernant l'eau va longtemps rester en débat par la suite.

Les soviétiques connurent des réussites en demi-teinte : les sondes Mars 2 et 3 lancées les 19 et 28 mai 1971 furent mises en orbite, mais leurs atterrisseurs connurent des problèmes : celui de Mars 2 s'écrasa, et celui de Mars 3 devint muet 29 secondes après son atterrissage. Mars 3 fut malgré tout la première sonde à atterrir sur le sol martien, et les équipements restés en orbite de Mars 2 et 3 collectèrent tout de même des données. Les sondes suivantes, lancées en 1973, Mars 4, 5, 6 et 7 furent toutes des échecs pour causes diverses : orbites manquées, problèmes techniques, pertes de communication. A nouveau, en 1988, les missions des sondes Phobos 1 et 2 ratèrent...

L'étape suivant logiquement la mise en orbite était la descente sur la planète. Les sondes Vikings 1 et 2 furent donc des orbiteurs emmenant des modules de descente équipés de laboratoires scientifiques. Leurs tirs eurent lieu les 20 août et 9 septembre 1975, elles furent mises en orbite les 19 juin et 7 août 1976, et leurs atterrisseurs touchèrent le sol martien les 20 juillet et 3 septembre 1976, avec succès. Les photos, révélant des détails de l'ordre de quelques centimètres, permirent de découvrir un sol martien rougeâtre et très caillouteux; des mesures diverses furent prises, et les expériences biologiques ne donnèrent pas de résultat concrets.

La décennie 1980 et le début des années 1990 furent pauvres en mission martiennes; au cours des années 1980, le programme de la navette spatiale provoqua des coupes budgétaires, causant l'arrêt de certains projets. La sonde américaine Mars Observer, lancé en septembre 1992, fut un échec à cause d'une perte de contact radio. Du côté Russe, en 1996, Mars 96, un projet très important, ne put s'échapper de l'attraction terrestre et retomba dans la Pacifique. L'échec suivant fut subi par le satellite japonais Nozomi, qui embarquait de l'équipement canadien; il connut une série continue de problèmes divers qui menèrent la mission à l'échec.

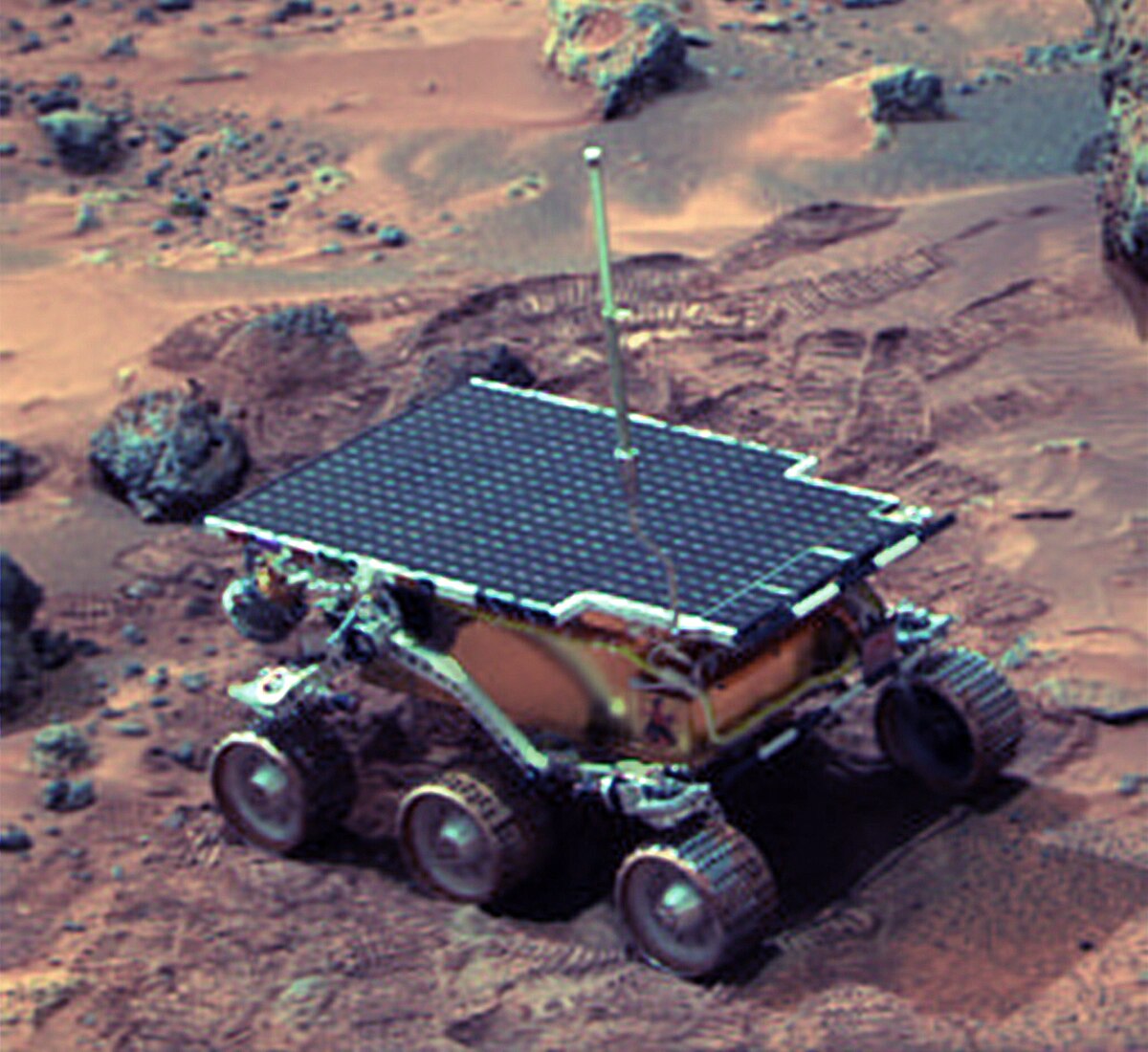

La deuxième moitié des années 1990 vit le début d'une série de sondes destinées à Mars, ainsi que le début de la fin de la « malédiction de mars » et des échecs successifs des missions. Le 4 juillet 1997, la sonde Mars Pathfinder atterrit sur la planète rouge, et son robot mobile d'exploration Sojourner la parcourut pendant 83 jours martiens (soit 81 jours terrestres), plus que la durée prévue initialement. En même temps, le 12 septembre 1997, Mars Global Surveyor fut mis orbite; ce fut une nouvelle réussite, car la sonde envoya ses données pendant sept ans et demi, alors qu'elle n'était prévue que pour un an et demi. Pour autant, les problèmes n'étaient pas terminés; Mars Climate Orbiter s'écrasa le 23 septembre 1999, suite à une confusion sur l'unité de mesure à utiliser pour contrôler son atterrissage. Sa sœur, Mars Polar Lander devint muette le 3 décembre de la même année, alors qu'elle entrait dans l'atmosphère martienne. Les missions suivantes, Mars Odyssey en 2001, puis Mars Express de l'ESA en 2003, furent plus réussies, et trouvèrent respectivement de grandes quantités d'hydrogène aux pôles, et de méthane dans l'atmosphère.

Deux robots mobiles d'exploration (Mars Exploration Rover, MER), nommés Spirit et Opportunity furent envoyés par la NASA vers Mars, et y atterrirent les 4 et 25 janvier 2004; leur but était entre autres de rechercher des traces d'eau. Malgré des résultats peu probants sur ce point, la mission fut une réussite : les deux robots fonctionnaient encore quatre ans après leur arrivée.

Pour remplacer Mars Global Surveyor, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) est lancé le 12 aout 2005, il est équipé de caméra haute précision, de radar et de spectromètres.