Histoire du vol spatial - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Le début de la course à l'espace

La fin de la guerre et le pillage des V2

Lorsque la fin de la guerre en Europe s'approcha, les USA comme l'URSS comprirent la nécessité de profiter au maximum des technologies allemandes. Des officiers de l'armée US furent envoyés en Allemagne pour récupérer le plus possible de matériel, de plans, de V2 et d'ingénieurs. Les sites les plus précieux comme Peenemünde étaient plutôt proches des lignes russes, mais l'équipe de von Braun les abandonna en février 1945, détruisant les installations quand c'était possible. Pourtant, malgré les ordres donnés par Berlin pour détruire les informations concernant les recherches de l'armée, von Braun, en mars 1945, cacha 14 tonnes de documents concernant les V2. Les américains, qui arrêtèrent von Braun et son équipe, arrivèrent à les exfiltrer, purent récupérer quantité de matériel trouvé dans des zones devant revenir à l'URSS, ainsi que les documents cachés quelques mois auparavant. Le 4 mars 1956, lors de l'Opération Paperclip, les États-Unis recrutèrent à nouveau des scientifiques et techniciens.

L'URSS, en moindre quantité, mit la main sur du matériel et des renseignements, et désigna plusieurs ingénieurs, comme Helmut Gröttrup, comme 'volontaires désignés' pour poursuivre les recherches pour le compte des soviétiques.

Les pays européens comme la Grande Bretagne et la France purent eux aussi récupérer des pièces de V2: la France recruta 123 scientifiques allemands, et disposait de quelques sites de production sur son territoire. La Grande-Bretagne, de son côté, récupéra trente V2 hors service, et en reçut cinq autres, avec des ingénieurs Allemands, de la part des États-Unis.

Les premiers essais

À la sortie de la guerre, seuls deux pays étaient en mesure de financer la recherche sur les fusées; les autres pays européens ou asiatiques étaient économiquement abattus, devaient se concentrer sur leur reconstruction, et n'avaient de toute façon pas pu profiter des technologies prises à l'Allemagne. Les buts des USA et de l'URSS étaient identiques : créer des ICBM, des missiles balistiques capables de transporter les nouvelles bombes nucléaires d'un continent à un autre, la réussite de l'envoi de ces bombes par avion étant très aléatoire.

Si cette époque vit le début de la recherche mondiale sur les fusées, le moteur principal de cette recherche resta donc l'espoir d'utiliser les fusées comme atout lors d'une guerre; en 1950, envoyer un homme dans l'espace n'était pas pris très au sérieux en général. La guerre froide qui commençait fut la principale cause de la course à l'espace.

Alors que la guerre n'était pas encore terminée, en URSS, le gouvernement soviétique rassembla ses experts. Korolev, l'ancien du RNII et futur héros soviétique de la conquête spatiale, fut rappelé très affaibli du goulag où les purges staliniennes l'avaient conduit. Il fut alors été envoyé en Allemagne à la fin 1944, sous les ordres du général Lev Gaidukov, dans le but de récupérer des données et des pièces de V2. De retour en URSS, lui et ses collègues, dont Valentin Glouchko, tentèrent de reproduire les V2, avec les fusées R1 (entrées en service en 1950), puis de les améliorer, avec les R2 et les R3 (cette dernière commençait à être très différente des deux premières versions).

Ces travaux furent faits sous l'administration du NI-88 (Institut de recherche 88), créé en 1946, dirigé par Trikto, et divisé en plusieurs départements pour chaque spécialité. Korolev y était ingénieur en chef du bureau d'études expérimentales OKB-1, Glouchko était affecté à l'OKB-456 pour la mise au point de moteurs à carburant liquide. Le NII885 dirigé par Nikolaï Piliouguine était le département aéronautique, et les OKB 52 et OKB 586 dirigés respectivement par Chelomeï et Yangel étaient concurrents de l'OKB-1 de Korolev. Comme les bombes atomiques russes étaient plus lourdes que celles des américains, les soviétiques eurent besoin de lanceurs plus gros et plus puissants. Les R3 furent donc abandonnées pour le projet de la R7, un gros missile possédant un moteur à quatre tuyères sur son corps central, plus un moteur à quatre tuyères sur chacun des quatre propulseurs. Ce lanceur deviendra le fer de lance de l'URSS dans la conquête spatiale.

Pendant l'année 1946, les États-Unis rassemblèrent aussi leurs experts à Fort Bliss, avec les documents, pièces et scientifiques récupérées en Allemagne. Ces hommes et matériels furent utilisés pour reproduire et tester des V2 à White Sands, puis pour tester des évolutions du missile allemand, comme 'Bumper', un V2 amélioré par l'ajout d'un deuxième étage, qui fut lancé avec succès le 24 juillet 1950, et qui fut le premier tir depuis Cap Canaveral. Pour autant, le gouvernement se méfiait des ingénieurs allemands et craignaient l'effet de leur mauvaise réputation auprès du public; le directeur du FBI Hoover, par exemple, tenta de bloquer ces projets. Les programmes de missiles se diversifièrent, chaque branche de l'armée américaine travaillant sur ses propres projets :

- L'US army, lié au Jet Propulsion Lab de Caltech, travailla sur le projet Hermes-C1, pour la conception des fusées Redstone; l'équipe comptait entre autres von Braun.

- L'US Navy travailla sur les fusées scientifiques Viking, ainsi que sur les ICBM Titan.

- L'US Air Force travailla sur les ICBM Atlas.

Le 29 juillet 1955, en vue de l'Année géophysique internationale de 1957-58 et sous le conseil du National Security Council, les États-Unis annoncèrent le projet d'envoi d'un satellite dans l'espace. Le lendemain, l'URSS fit la même annonce. Mais pour autant, les États-Unis n'ont pas semblé prendre aux sérieux leur concurrent.

Le début de l'ère spatiale

En 1954, aux États-Unis, naquit le projet Orbiter, consistant en un lancement de satellite au cours de l'AGI. Après de nombreuses hésitations et changements, la fusée Redstone de l'US Army, qui avait volé pour la première fois le 20 aout 1953, fut choisie pour la mise en orbite du satellite. Mais les difficultés techniques et les luttes internes firent prendre du retard au projet, et le programme Vanguard de la Navy lui fut finalement préféré : la fusée promise était plus puissante que Redstone, et l'US Navy avait montré son savoir-faire avec ses fusées Viking. Pour autant, le travail sur les fusées Redstone continua. Mais le choix de Vanguard ne fut pas le bon; malgré les réussites des deux premiers tirs, les résultats finaux ne furent pas à la hauteur des espérances : sur douze tirs avec satellite, seuls trois réussirent. Et ces réussites eurent lieu après le lancement du Spoutnik 1 soviétique, plus gros que le plus gros satellite américain lancé : Spoutnik 1 pesait 83 kg, le plus gros satellite américain pesait 22,5 kg. Il semble que cet échec ait été dû à un manque de budget et de rationalisation, car l'US Navy se concentrait surtout sur son deuxième programme concernant les ICBM Titan, qui semblait plus stratégique.

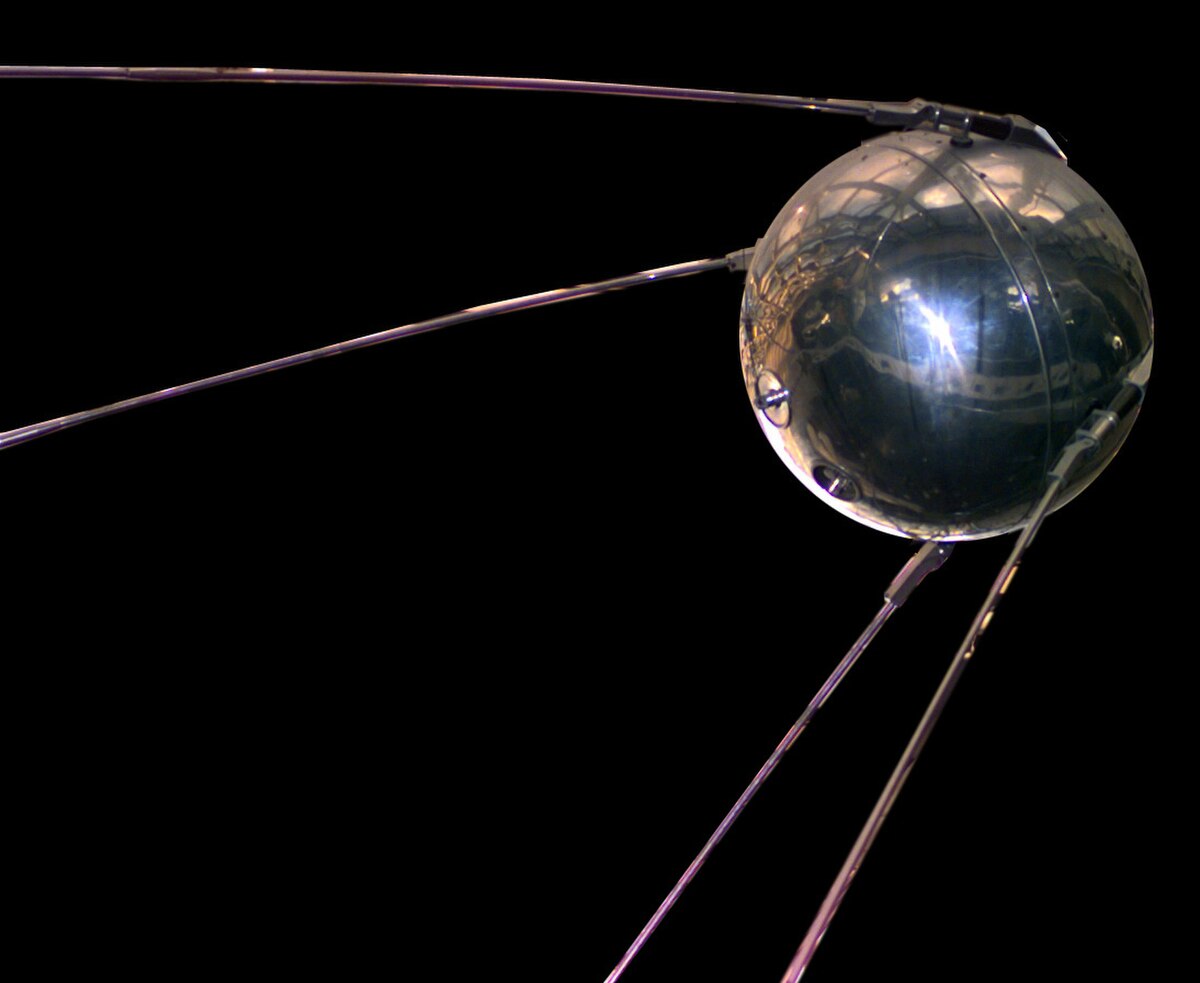

En URSS, Koroloev tenta de convaincre le pouvoir de l'utilité de la conquête à l'espace, au-delà des recherches sur les missiles balistiques atomiques des militaires. Toujours responsable de l'OKB-1 qui était devenue indépendante en 1953, il lança le projet de satellite Objet D en aout 1955, et la '3e commission sur le vol spatial', présidé par Mstislav Keldysh fut créée. En janvier 1956, à l'occasion d'une visite d'inspection du projet R7 par Krouchtchev, Korolev put promouvoir le travail dirigé par Mikhail Tikhonravov sur l'Objet D, ainsi qu'expliquer que la R7, plus puissante que les fusées des USA, était capable de lancer le satellite en cours de développement. Krouchtchev, convaincu de la possibilité de montrer la force de son pays aux États-Unis, donna son appui au projet. L'objet D, avec son poids et ses instruments scientifiques, était pourtant un objectif un peu trop difficile, et finalement un satellite plus petit et au contenu nettement moins avancé fut rapidement conçu : Spoutnik 1. Il y eut des soucis aussi du côté de la fusée R7, qui ne fonctionna pas très bien : le premier tir du 15 mai 1957, ainsi que les quatre suivants, ratèrent. Les derniers essais ayant montré que le problème tenait en la fragilité des étages supérieurs, il fut décidé de tenter tout de même le tir avec le léger satellite Spoutnik, pour le 4 octobre 1957 à 22h28, heure de Moscou. Le tir, le premier sans problème de la R7, fut donc une réussite complète pour les soviétiques. Le monde entier réalisa l'avance de URSS qui ouvrait ainsi l'ère spatiale. Galvanisé par les effets de cette réussite, Krouchtchev demanda qu'un nouveau satellite soit lancé un mois après, pour l'anniversaire de la révolution : ce fut Spoutnik 2, qui emporta la première chienne de l'espace Laïka, le 3 novembre 1957. Ce deuxième tir sembla pendant 40 ans une autre grande réussite; pourtant, il sera découvert que la chienne qui avait officiellement vécu une semaine dans l'espace était en fait morte entre 6 heures à deux jours après le tir, à cause d'un dysfonctionnement du système de régulation thermique. Cette désinformation montre que la course à l'espace était devenue autant une course à la propagande qu'une course aux missiles balistiques.

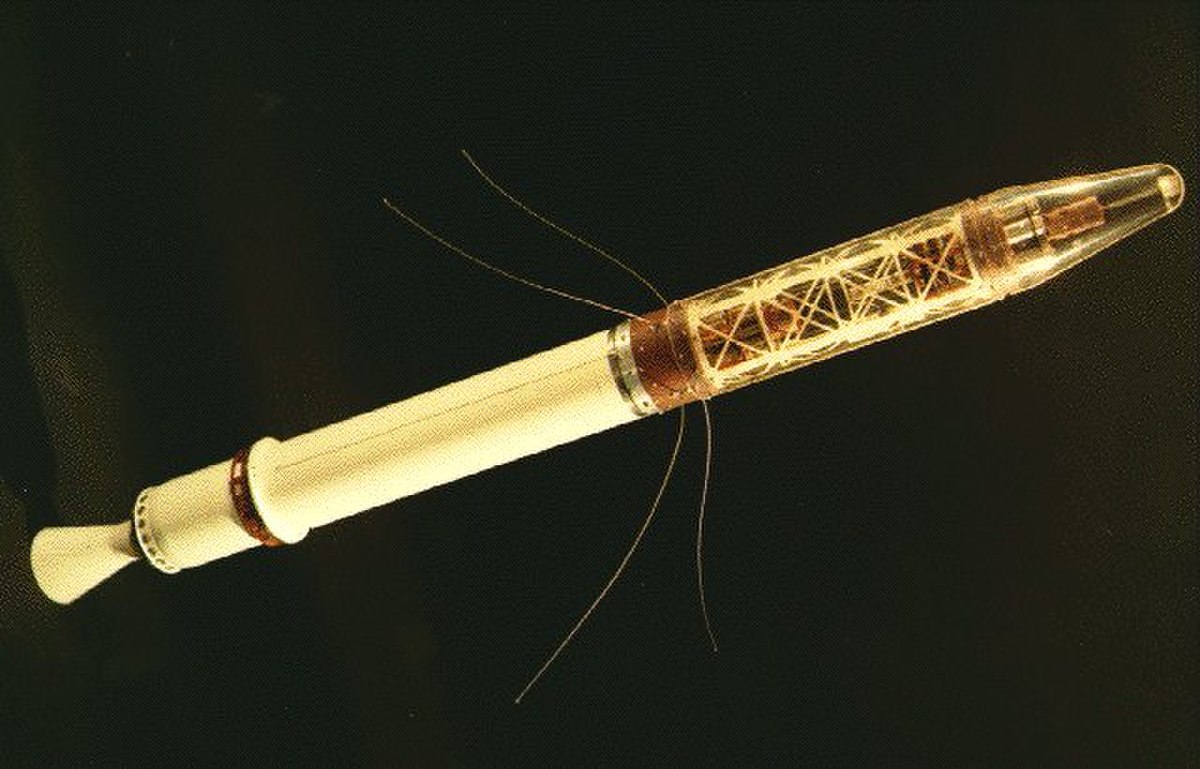

La nouvelle du lancement du premier satellite Spoutnik, ainsi que la réception du signal radio envoyé depuis l'espace fut un choc pour les États-Unis, qui ne croyaient pas l'URSS si sérieuse: James M. Gavin, le directeur de la recherche et du développement de l'armée, parla de « Pearl Harbor technologique». D'autant plus que le 6 décembre 1957, le tir de Vanguard TV3 à Cap Canaveral, avec Pamplemousse, un satellite de seulement 1,8kg, fut un échec retentissant. La fusée ne s'éleva que de 1,3 mètre avant d'exploser sur le pas de tir, alors que journalistes du monde entier étaient présents. Un mois avant, le 8 novembre 1957, l'ABMA (Agence des Missiles Balistiques de l'Armée), créée en 1956 par l'US army pour l'équipe de Werner von Braun, avait repris officiellement son projet Orbiter. Jupiter C, un des fruits des améliorations du missile Redstone et rebaptisé Juno pour l'occasion, fut utilisé pour le premier lancement du satellite américain, appelé Explorer 1, le 31 janvier 1958. Ce satellite Explorer était en fait une petite fusée à moteur à poudre, ce qui lui permettait de se mettre en orbite seule. Elle fut utilisée pour mesurer la ceinture de Van Allen, qui avait été théorisée plusieurs années auparavant. Le programme Vanguard, qui avait continué parallèlement, réussit à lancer le Vanguard-1 le 17 mars 1958.

En octobre 1958, la Nasa fut créée, en remplacement de l'ancienne NACA, et l'équipe de Werner von Braun y fut intégrée en 1960. La guerre froide, qui était alors dans une période dure, dopa la course à l'espace.

Les premiers programmes de satellites

États-Unis et URSS continuèrent à lancer des satellites, nommés Explorer pour les US, et Spoutnik pour l'URSS. L'utilisation des satellites signa la fin des avions espions, qui devenaient trop vulnérables faces aux nouveaux missiles sol-air : en vue de les remplacer, les états-Unis lancèrent le programme des satellites espion 'Corona', officiellement nommés Discoverer, qui eurent des débuts difficiles : les 12 premiers tirs furent des échecs. Enfin, Discoverer n°13, le 11 aout 1960, fut le premier à livrer une capsule de film, bien que ce film ne fut pas impressionné (ce satellite d'essai ne contenait pas de caméra). Ces satellites espions furent lancés jusqu'en 1972; il y eut 140 tirs, dont 102 réussirent.

La série des Explorer fut une série de satellites et de sondes à but scientifique, dont certains furent lancés jusqu'en 2000 ; il y eut, comme pour les Corona, beaucoup de ratés jusqu'en 1961 (avant 1962, 8 tirs sur 19 furent des échecs). Certains de ces satellites furent pérennes, comme IMP 8 (ou IMP-J, ou Explorer 50) lancé en 1973, dont l'écoute est en 2009 en grande partie arrêtée, mais qui fonctionnait toujours en aout 2005, ce qui lui vaut un record d'activité continue de 30 ans.

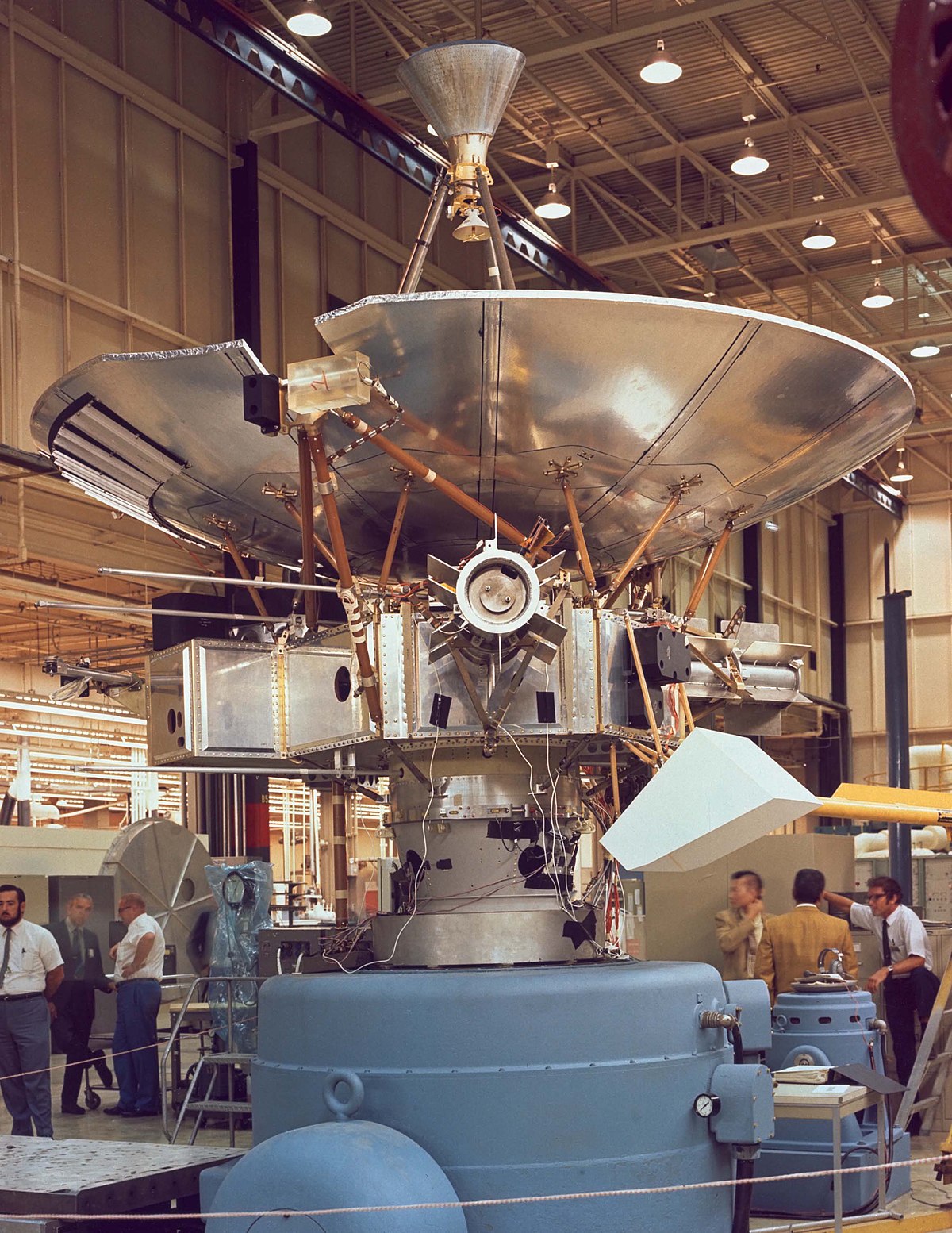

Les sondes Pioneer servirent à l'exploration du système solaire entre 1958 et 1978. Les premiers tirs furent dirigés vers la Lune (à l'aide de lanceurs Thor et Atlas), puis furent envoyés dans l'espace interplanétaire, vers Jupiter et Vénus. Encore une fois, le programme connut beaucoup d'échecs avant 1960 (8 lancements vers la Lune échouèrent), mais Pioneer 4 réussit à survoler la Lune en mars 1959.

Les soviétiques tirèrent les sondes Luna vers la Lune entre 1958 et 1976. Ils eurent eux aussi des problèmes, les trois premiers lancements furent des échecs. Ensuite, Luna 1, la première de la série à atteindre l'espace, le 2 janvier 1959, rata sa cible. Luna 2 fut un succès, et découvrit les vents solaires. Ce fut surtout Luna 3, lancée le 7 octobre 1959, qui fut la plus grande réussite, car elle rapporta les premiers clichés de la face cachée de la Lune. Parmi les autres sondes, Luna 9 se posa sur le satellite de la Terre en 1966.

Vénus, la planète la plus proche de la Terre, fut la cible de sondes américains et soviétiques. Ces derniers lancèrent un programme entier à son sujet, de 1961 à 1983 ; le premier tir, le 4 février 1961 ne permit pas de faire quitter à la sonde l'attraction terrestre, le second tir se passa bien, mais le système de communication de la sonde tomba en panne. Les sondes suivantes alternèrent échecs et réussites, mais, petit à petit, furent les premières à entrer dans l'atmosphère d'une autre planète, puis les premières à y atterrir, puis les premières à renvoyer des images d'une autre planète.

Les satellites lancés ne furent pas limités à l'exploration spatiale, et certains furent les pionniers dans les télécommunications satellitaires. Leur principe était de capter les ondes radios envoyées depuis le sol, et de les réémettre, permettant ainsi des communications longues distances, jusqu'alors gênées par la courbure terrestre. Echo fut un des premiers satellites lancés à cette fin, le 12 août 1960 : ce n'était qu'une grande sphère gonflable de 30 mètres de diamètre, sur la surface de laquelle les ondes radio ricochaient. Puis, le 4 octobre 1960 fut mis en orbite Courier 1B, le premier satellite pouvant capter et réémettre les signaux terrestres. Le satellite Telstar 1, lancé le 10 juillet 1962, permit pour la première fois de retransmettre des émissions de télévision des États-Unis vers l'Europe.

Dans le reste du monde

En Chine

Le programme spatial chinois débuta au milieu des années 1950, avec le retour au pays de Qian Xuesen, jusque là émigré aux États-Unis, où il avait activement participé au développement du programme américain, en étant entre autres membre fondateur du Jet Propulsion Laboratory. Soupçonné d'être communiste, il avait été arrêté en 1950, puis expulsé des États-Unis en 1955. De retour dans son pays d'origine, il s'attela donc au programme de missiles chinois, en partie aidé par l'Union Soviétique.

En France

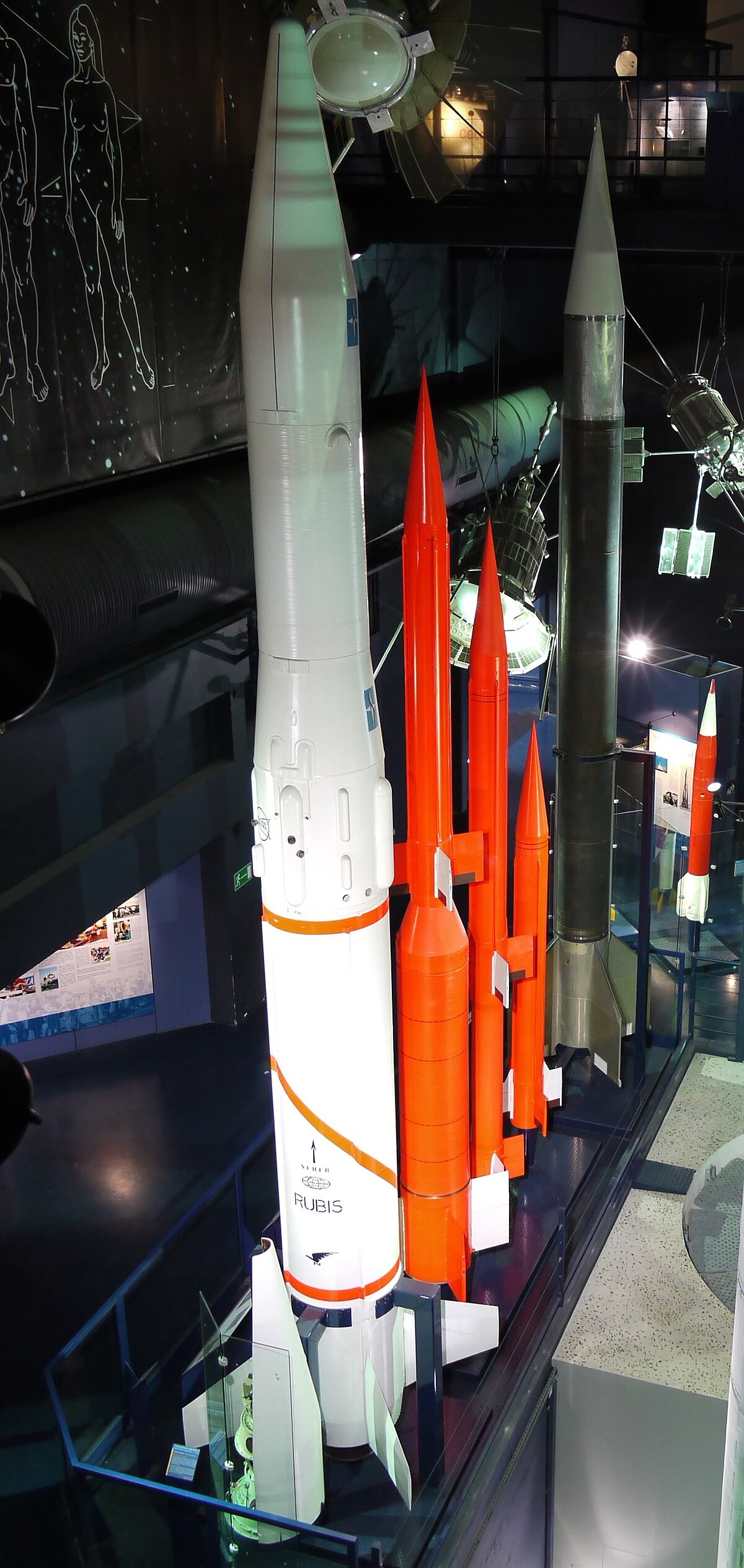

La France commença dès la fin des années 1940 à étudier les V2, et lança à partir de mars 1949 le programme des fusées-sondes Véronique, conçues pour étudier la haute atmosphère. Ces fusées furent lancées depuis plusieurs sites, comme Suippes pour le premier tir du 31 juillet 1950, puis Vernon le 5 août, Le Cardonnet, et enfin à Hammaguir en Algérie... La version simplifiée de la fusée, la R (pour réduite) put atteindre les 1800 mètres d'altitude fin 1951. La version suivante, la N (pour normale), plus grosse, connut quelques difficultés, mais put atteindre les 70 kilomètres d'altitude le 22 mai 1952. La dernière version, la NAA (pour normale allongée) atteignit 135 kilomètres d'altitude le 21 février 1954, mais les échecs réguliers des tirs, les problèmes économiques dus à la guerre d'Indochine, sonnèrent le glas du programme.

En Grande Bretagne

Dès 1954, la Grande Bretagne commença son programme de missiles balistiques de moyenne portée (2 500 km initialement, puis 4 000km) nommé Blue Streak. Ce projet fut établi en coopération avec les programmes américains; les moteurs du missile furent des évolutions des Rocketdyne S3, améliorés par la firme Rolls-Royce. Ils étaient lancés depuis le centre de Woomera en Australie. Les tirs furent des réussites, mais les coûts, ainsi que le problème de son efficacité en tant qu'ICBM poussèrent les britanniques à le remplacer par les missiles américains Skybolt et UGM-27 Polaris. Le programme militaire fut donc stoppé le 13 avril 1960, en conservant l'espoir d'un recyclage en lanceur de satellites.

Au Japon

Au sortir de la guerre, l'élément moteur vers l'espace fut le professeur d'université et ingénieur en aéronautique Hideo Itokawa, qui conçut, étudia et lança des petites fusées. Passionné par le sujet, il poussa son pays à créer vers la fin des années 1950 l'Institute of Space and Astronautical Science (ISAS).

Premiers hommes dans l'espace

Après les premiers succès des tirs de satellites, l'étape suivante était l'envoi d'êtres vivants, dans l'espace. Pour autant, les premiers astronautes étaient en fait plus considérés comme des cobayes que comme des pilotes : ils avaient initialement peu de liberté de pilotage, et durent réclamer énergiquement des moyens de contrôle supplémentaires; la capsule Mercury, par exemple, dut être modifiée pour donner certains contrôles aux pilotes... Il y avait en fait des doutes sur la possibilité pour un homme de survivre dans l'espace, certains y voyaient un risque de folie ou de gros problèmes physiologiques; les futurs astronautes furent donc choisis parmi les pilotes militaires et les pilotes d'essai, qui avaient un physique solide et accepteraient de durs entrainements.

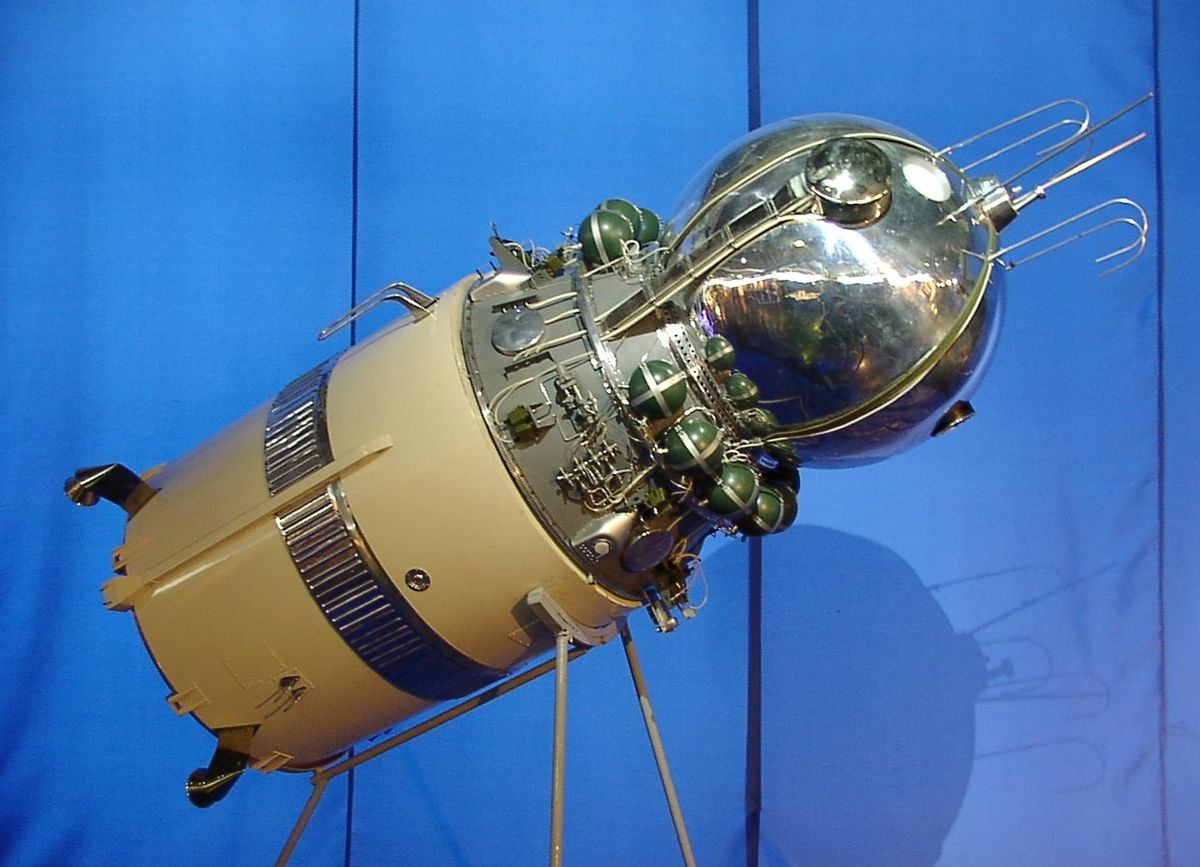

En URSS, le programme Vostok ('orient' en Russe, OD-2 de son premier nom), visant l'envoi d'un homme dans l'espace, fut démarré dès 1957. Le programme final devait aboutir à l'utilisation d'une fusée Vostok, une R7 à laquelle était ajouté un 3e étage, pour lancer un satellite de 5,5 tonnes composé d'une capsule sphérique logeant une personne (le module de commande), et d'appareillage divers (le module d'équipement). Seule la sphère habitée était prévue pour revenir sur terre, en effectuant une retombée balistique, c'est-à-dire non contrôlée. Le cosmonaute devait s'éjecter à environ 7000 mètres d'altitude, pour finir sa descente en parachute; ce fait fut caché par les soviétiques pendant quelque temps, une descente totalement contrôlée du cosmonaute dans sa capsule étant plus valorisante. Les sept premières fusées (Spoutnik 4, 5, 6, 9 et 10, plus deux anonymes) transportèrent en fait divers instruments, animaux et mannequins à fin de test; deux des tirs furent des échecs (les seuls de tout le programme), six tirs habités suivirent, sept supplémentaires furent abandonnés. Le premier essai eut lieu en mai 1960 avec Spoutnik 4 ; le tir suivant, le 19 aout 1960, emporta deux chiens dans Spoutnik 5 et fut la première mission à faire revenir sain et sauf des êtres vivants. La première mission habitée, Vostok 1, fut lancée le 12 avril 1961 depuis le site de Tiouratam (Baïkonour). Elle emportait Youri Gagarine, qui devint le premier homme dans l'espace, où il effectua une orbite complète en 108 minutes. La mission passa pourtant près de l'échec, car le module d'équipement ne se détacha pas du module de commande lors de la rentrée de l'atmosphère, ce qui déséquilibra l'ensemble. Heureusement, la chaleur provoquée par les frottements de l'air détruisit le lien entre les deux modules, libérant Gagarine qui put rentrer sain et sauf sur terre. Cinq autres vols suivirent, tous furent des succès, malgré de nombreux incidents, comme celui de Vostok 2 qui s'écrasa au sol (sans faire de victime) après le même problème de séparation que Vostok 1. Vostok 3 et 4 évoluèrent ensemble dans l'espace à 5 km ou 6,5 km de distance, et Vostok 6 emmena la 1re femme de l'espace, Valentina Terechkova, le 16 juin 1963.

Le programme concurrent aux États-Unis était le Programme Mercury, assez différent du soviétique : la capsule habitée était un cône équipé de rétrofusées, ce qui permettait à son occupant de rester dans la capsule lors du retour, qui se finissait par un amerrissage. À cause de la pression des médias à qui furent présentés les 7 pilotes, la NASA ne pouvait se permettre la moindre erreur, et les premiers vols prévus furent de simples sauts balistiques, c'est-à-dire sans orbite. Les premiers tirs d'essai sans astronaute furent tout de même difficiles, la première fusée explosa en vol, et la troisième ne fut pas maîtrisable. Les américains envoyèrent ensuite avec succès dans l'espace les singes Ham, puis Enos, les 31 janvier 1961 et 29 novembre 1961. Si les essais furent faits avec les fusées Redstone, les tirs habités en orbite furent fait avec l'ICBM ATLAS D, plus puissant. Le 5 mai 1961, Alan Shepard fut le premier américain dans l'espace, pour un vol qui ne fut que sub orbital à 187 km d'altitude et dura 15 minutes. Un incident eu lieu lors du second vol habité, heureusement sans conséquences graves : après l'amerissage, les boulons explosifs retenant la trappe de sortie de la capsule de Virgil Grissom se déclenchèrent inopinément. La capsule se remplit d'eau et coula, mais l'astronaute put être sauvé par hélicoptère. Grissom fut d'abord soupçonné d'avoir commis une erreur, puis fut lavé des soupçons.

À cette époque encore, l'URSS semblait devancer les États-Unis dans la jeune course à l'espace : la prudence et la médiatisation des essais de ces derniers les ralentissaient ; le secret entourant le programme soviétique donnait l'impression de réussites continues. Ce qui n'était pas toujours le cas ; un drame eut lieu le 24 octobre 1960, lors d'un test d'un ICBM R-16 créé par Mikhail Yangel. Ce missile, qui utilisait un nouveau moteur et un nouveau carburant conçus par des concurrents de Korolev, explosa lorsque son 2e étage s'alluma sans raison au cours de tests au sol. Cet accident tua 126 personnes, dont le maréchal en chef Mitrofan Nedelin et de nombreux experts qui préparaient le tir.

John Glenn fut finalement le premier américain à orbiter autour de la Terre, le 20 février 1962avec 7 révolutions, malgré des soucis posés par un capteur indiquant une fausse anomalie, et malgré un parachute qui s'ouvrit trop tôt… les vols spatiaux restaient très aléatoires. Plusieurs vols Mercury suivirent, durant lesquels les astronautes franchirent de nouvelles étapes dans la course à l'espace : ils mangèrent, dormirent, et atteignirent des durées de vol de 22 orbites, soit 34 heures. La dimension propagandiste de ces missions était très forte, mais étrangement, les premières photos marquantes faites dans l'espace furent prises par Walter Schirra, qui avait amené son propre appareil Hasselblad dans la capsule Mercury 8. Les missions Mercury ramenèrent ensuite quantité de belles photos, et certains astronautes communiquèrent même en direct avec les habitants des États-Unis par radio et télévision.