Histoire du vol spatial - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

La course à la Lune

La course à la lune fut le tournant de la compétition entre les deux super puissances. Le gouvernement de John Fitzgerald Kennedy, qui avait été élu le 20 janvier 1961, mit en branle des changements dans les organisations à vocation spatiales : le 'conseil national spatial' présidé par Lyndon Johnson fut créé, James E. Webb fut nommé administrateur de la NASA le 14 février de la même année. Juste après le vol de Youri Gagarine, le 14 avril, une réunion eut lieu entre le gouvernement et la NASA, au cours de laquelle fut décidé que l'étape suivante de la course devait être l'envoi d'hommes sur la lune. L'idée était que le but était suffisamment complexe pour que l'avance prise par l'URSS ne soit plus réellement significative ; elle aussi aurait à travailler dur pour atteindre l'objectif. Cette décision fut annoncée au monde le 12 septembre 1962, lors du discours de Kennedy devant le congrès américain. Le programme Apollo, qui existait déjà, devait donc être modifié et dédié aux missions vers la lune ; pour faire tampon avant le début des vols Apollo, et pour débuter des missions de longue durée dans l'espace, le programme Gemini fut lancé. Ces tirs vers la lune devaient utiliser une nouvelle fusée nommée Saturn.

Pour prospecter le terrain, plusieurs sondes furent lancées en direction de la lune : ce furent les missions Ranger, Surveyor et Lunar Orbiter. Le premier programme se déroula de 1961 à 1965 ; les sondes Ranger devaient entre autres s'écraser sur la Lune. Les débuts furent difficiles, et sur les neuf tirs à partir de 1964, seules les trois dernières sondes atteignirent leurs objectifs et envoyèrent des photos du satellite.

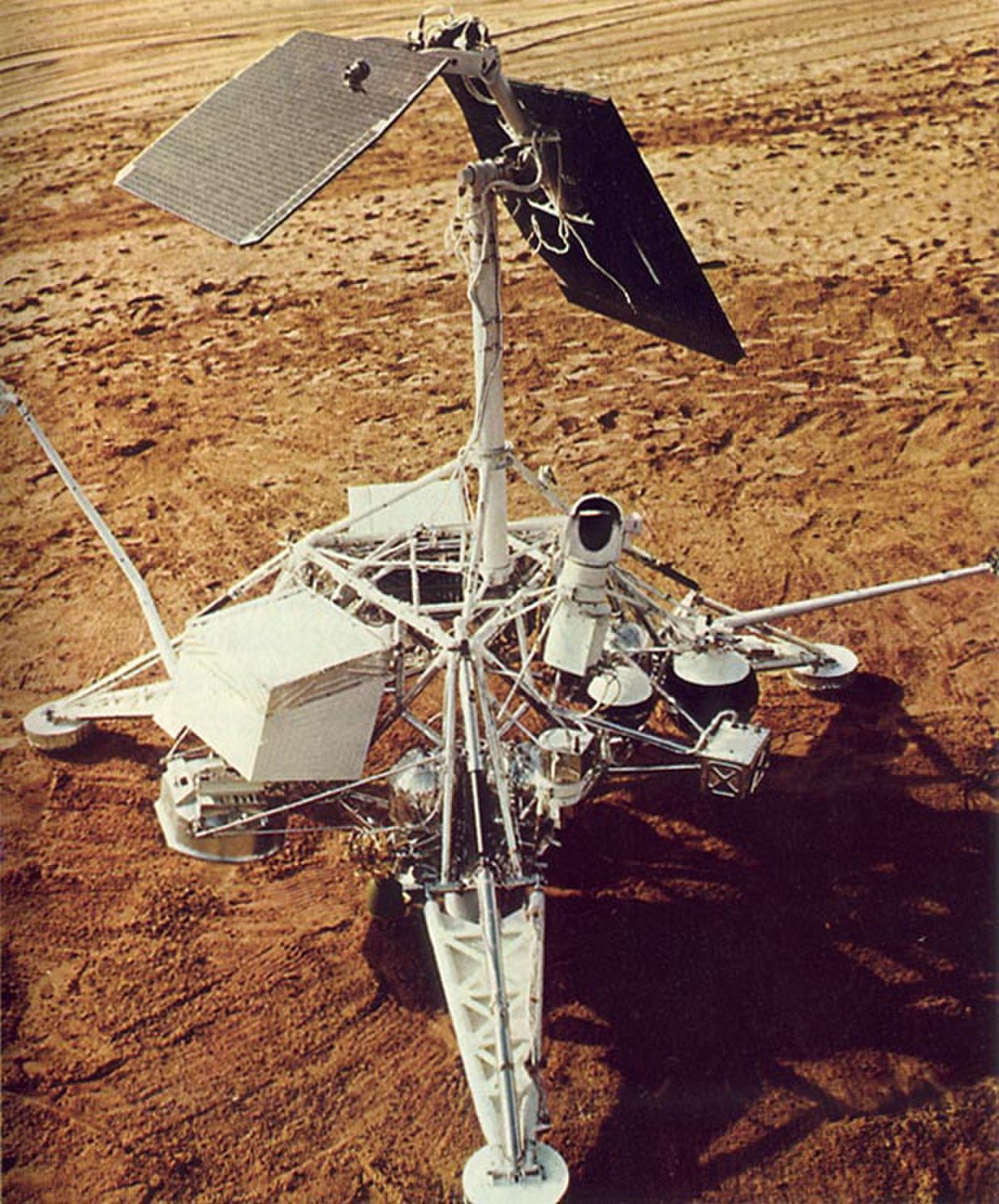

Le programme Surveyor se déroula de 1966 à 1968, les sondes étant destinées aux essais d'atterrissage en douceur sur la Lune. Le premier réussit le 2 juin 1966, rassurant les scientifiques sur leur crainte que tout vaisseau s'enlise dans la couche de poussière lunaire. Cette fois, seuls deux échecs furent à déplorer, sur 7 tirs ; les statistiques s'amélioraient pour la NASA.

Les cinq sondes Lunar Orbiter furent lancées de 1966 à 1967, dans le but d'étudier et cartographier la Lune depuis orbite, et ainsi de trouver des sites d'atterrissage pour les missions Apollo. Toutes les sondes fonctionnèrent, et au final, cartographièrent 99% de lune.

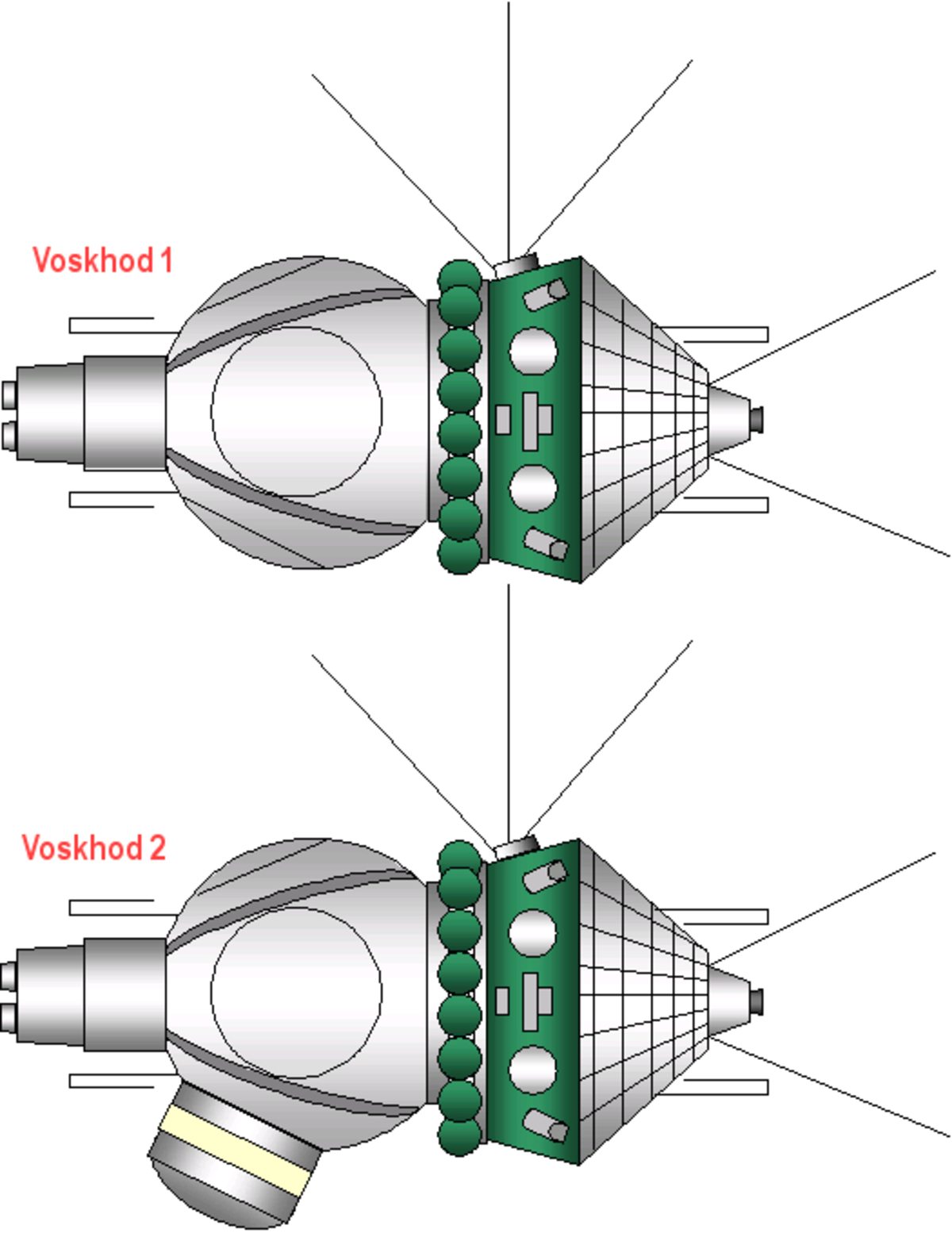

L'URSS, de son côté, décida de lancer le programme Voskhod, dont les capsules consistaient en une modification des Vostok existant en bi ou triplace, en vue de sorties humaines dans l'espace. Parallèlement, le programme lunaire "Zond" fut créé ; il se basait sur l'envoi de vaisseaux Soyouz (qui étaient des 'trains' de modules) vers la Lune, mais, contrairement à son concurrent américain, se limitait à des révolutions autour du satellite, car il n'avait pas été prévu initialement de le faire se poser sur la Lune. Cette lacune fut comblée en 1965 seulement, avec le début d'un second programme. Ces tirs vers la Lune devaient utiliser une nouvelle fusée nommée N1, de 3000 tonnes, 105 mètres de haut et 17 de diamètre à sa base.

Les sorties dans l'espace

Les soviétiques, pour avoir les capsules Voskhod équivalentes aux capsules Gemini, durent faire des concessions importantes comme la suppression du siège éjectable, l'impossibilité pour les cosmonautes de porter un scaphandre, ce qui rendit les Voskhod dangereuses. Pour cette raison, ainsi que pour conserver le nouvel héros de la nation, Gagarine fut écarté de toutes les missions suivantes. Le 12 octobre 1964, le premier tir de Voskhod, qui permit pour la première fois d'emmener deux hommes dans l'espace en même temps, se déroula bien, et surtout, se fit avant le tir américain. L'URSS annonça cette mission, qui recyclait pourtant du matériel éprouvé, comme une avancée majeure. Voskhod 2 décolla le 18 mars 1965 pour un autre grand pas dans la conquête de l'espace : pour la première fois, un homme effectua une sortie extra-véhiculaire, lorsque, une fois la capsule dépressurisée et ouverte, Alexeï Leonov passa entre 15 et 20 minutes dans l'espace. Encore une fois, l'exploit passa près de l'échec, car une fois dans l'espace, la combinaison de Leonov, trop gonflée par la pression, devint rigide, l'empêchant de franchir dans l'autre sens le sas de la capsule. Après 10 minutes de lutte, il put la dégonfler malgré les risques de barotraumatisme et retourner à bord. La suite ne se passa pas très bien non plus, un problème de rétrofusée obligea l'équipage à faire une orbite supplémentaire, le module de commande se détacha mal du module de service, l'atterrissage eut lieu loin du but fixé, et l'équipage dut passer une nuit isolé dans une forêt de la région de Perm avant d'être retrouvé... Le programme fut finalement annulé avant le tir de Voskhod 3, et l'URSS se concentra sur Soyouz et le programme lunaire.

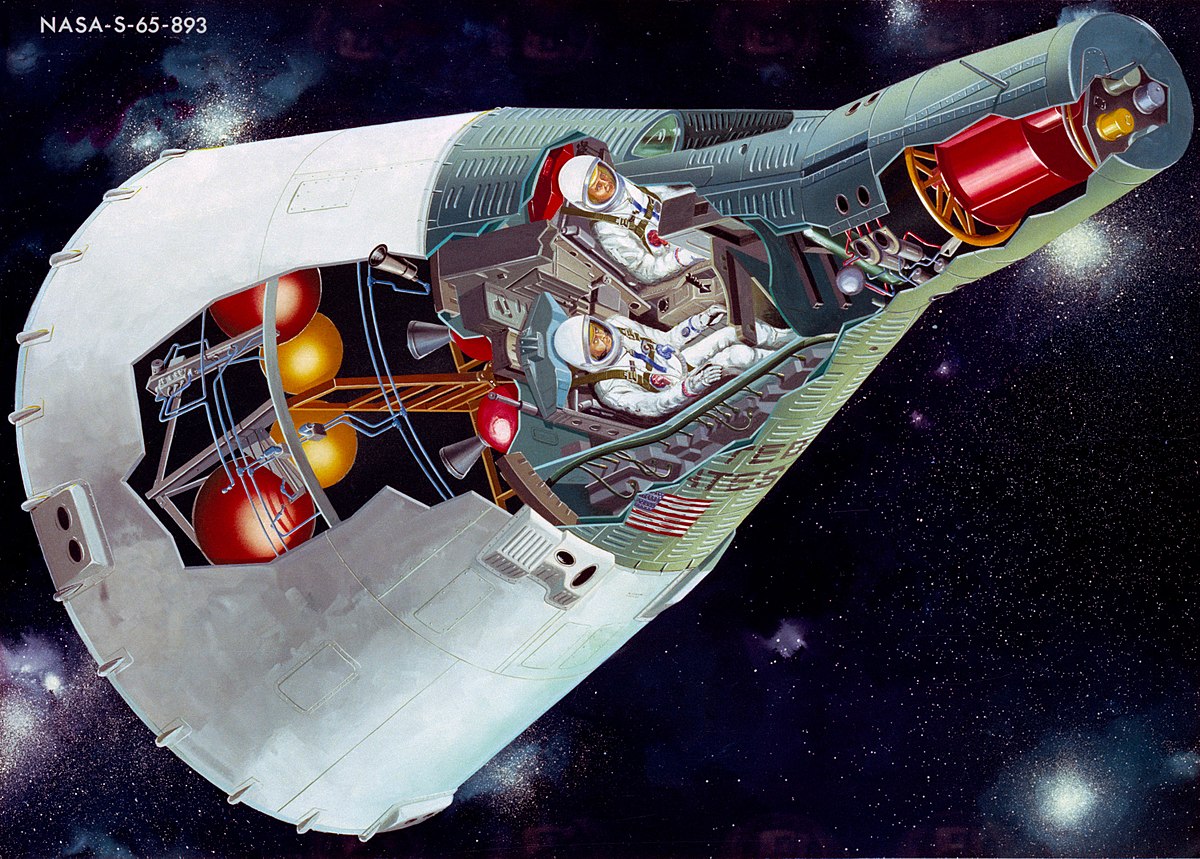

Aux États-Unis, le programme Gemini commença ; c'était une capsule conique biplace ressemblant à Mercury, mais plus grande, avec des écoutilles (comme pour un cockpit d'avion) et un radar (en cas de rendez-vous spatial). À sa base se trouvaient le module de service, et le module 'rétrograde' contenant des rétrofusées et permettant le sortie d'orbite pour le retour au sol. L'appareil était le premier vaisseau spatial : contrairement aux Mercuy et Vostok, Gemini possédait des propulseurs de manœuvre qui lui permettaient de se mouvoir dans l'espace, et de changer d'orbite. Autre progrès, les vaisseaux Gemnini furent les premiers à utiliser la technologie des piles à combustible.

Tirées par les missiles militaires Titan II depuis Cap Canaveral, le 1er tir se fit à vide le 8 avril 1964, avec succès. Le troisième tir, le 23 mars 1965, emporta un équipage pour trois orbites, qui pour la première fois, procéda à un changement d'orbite contrôlé. Gemini 4 fut ensuite l'occasion de la première utilisation du centre de contrôle de Houston. Durant cette mission, lancée en juin 1965, Ed White fit la première sortie américaine dans l'espace, pendant 16 minutes, en s'aidant d'un pistolet à air comprimé pour maitriser ses mouvements. Toujours très orientée vers la communication de ses résultats, la NASA fournit d'impressionnantes photographies de très bonne qualité. Les missions suivantes permirent des essais de rendez-vous spatiaux entre vaisseaux, ainsi que des essais d'arrimage avec l'ATV (Agena Target Vehicle, un étage de propulsion lancé à part), ainsi que des vols longs, comme celui de Gemini 7 qui vola pendant 14 jours. Malgré ces réussites, le vol spatial restait dangereux; Gemini 8 le rappela quand le vaisseau dut rentrer en catastrophe après 10 heures de vol, alors qu'il était parti en toupie à cause d'un problème de propulseur. L'équipage put heureusement le stabiliser grâce aux moteurs de rentrée, mais les causes du dysfonctionnement restèrent inconnus. Le 12 septembre 1966, Gemini 11 s'arrima avec succès à l'ATV, qui l'emmena à 1374 kilomètres d'altitude, établissant un nouveau record.

Les programmes lunaires

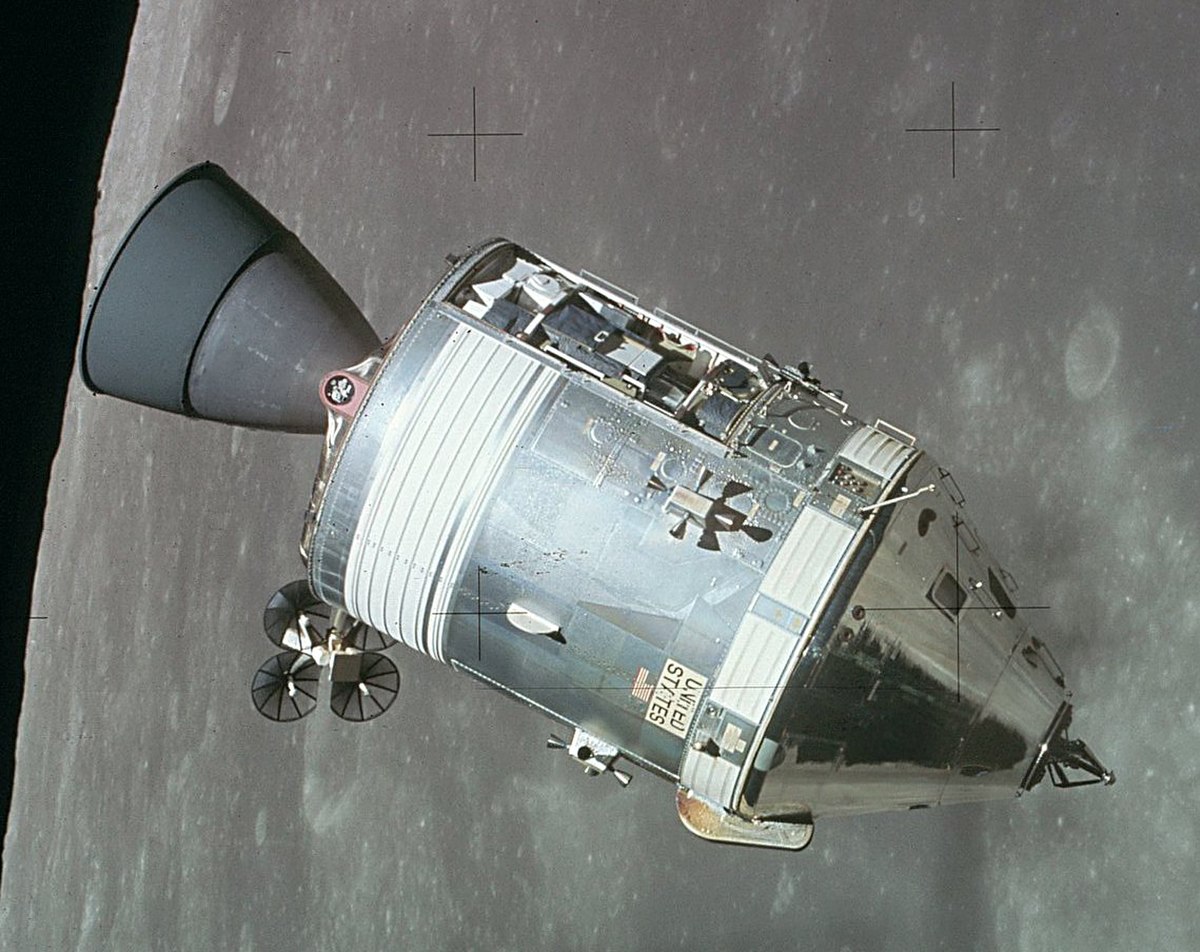

Aux États-Unis, l'envoi d'hommes sur la Lune devait être faite par l'ensemble fusée Saturn et vaisseau Apollo. Le vaisseau Apollo était constitué du CSM (Command and Service Module) et du LM (Lunar Module), tirés par la même fusée Saturn. Dans le CSM se trouvaient le module de commande servant à la vie des astronautes et au pilotage, ainsi que le module de service contenant les moteurs et autres appareils. Le principe de la mission était :

- d'envoyer le couple CSM/LM en un bloc autour de la Lune

- de ne faire se poser que le LM, en laissant le CSM en orbite lunaire

- de faire ensuite redécoller le LM à partir de sa moitié basse servant de plateforme de lancement

- de réassembler LM et CSM en orbite lunaire,

- une fois les astronautes revenus dans le CSM, de les faire revenir vers la Terre en laissant derrière eux ce qui restait du LM.

- de détacher le module d'équipement du module de commande, ce dernier servant à la rentrée dans l'atmosphère terrestre.

Ces divisions en modules et leurs abandons successifs permettaient de ne conserver au fur et à mesure de la mission que le matériel strictement minimum, et donc de faire de substantielles économies de carburant. Si le vaisseau avait été conservé en un seul bloc sur toute la mission, l'ensemble aurait nécessité une fusée (un moment projetée et nommée Nova) de 6000 tonnes de poussée, et le vaisseau aurait pesé 70 tonnes. L'idée fut donc écartée. Le projet Apollo fut estimé (en 2007) à 135 milliards de dollars, dont 46 milliards pour la fusée Saturn.

Le premier tir de la Saturn (à vide) eut lieu le 27 octobre 1961, et fut suivi par divers essais. Le programme commença avec un drame: lors du test au sol du vaisseau Apollo 1, le 27 janvier 1967, un incendie se déclara dans le module, tuant les trois astronautes Virgil Grissom, Ed White et Roger B. Chaffee. Il fut constaté que le feu avait été causé par un court-circuit et avait été attisé par l'oxygène pur qui remplissait la capsule. Le vaisseau Apollo fut donc modifié, doté de matériaux ininflammables et d'un sas s'ouvrant vers l'extérieur, donc plus facile à ouvrir en cas de problème. Le travail reprit avec trois tirs d'essai (Apollo 4 à 6, de novembre 1967 à avril 1968), qui devaient être suivis par onze vols habités. Le premier vol habité, Apollo 7, fut tiré avec succès le 11 octobre 1968 ; il fut l'occasion pour les américains de voir en direct à la télévision leurs astronautes. Apollo 8, en décembre 1968, aurait dû, comme la mission précédente, se contenter d'orbiter autour de la Terre. Mais les États-Unis, inquiets par le succès de la mission soviétique Zond-5 et ne voulant pas être à nouveau second dans la course à l'espace, décidèrent d'en faire un tir à destination de la Lune. Apollo 8 contourna donc la Lune avant de revenir sur Terre. Apollo 9 puis Apollo 10, partis les 3 mars et 18 mai 1969 rééditèrent la performance, tout en testant les LM et CSM.

Côté soviétique, le vaisseau Soyouz était initialement un projet ambitieux de vaisseau spatial constitué de trois parties, Soyouz A (le module d'habitation/rentrée), Soyouz B (le module de service), Soyouz V (les réservoirs), tous trois lancés par des tirs parallèles, et qui auraient du être assemblés dans l'espace. Seul Soyouz A fut finalement réalisé, et il y eu, comme pour Apollo, des problèmes lors des tests dès novembre 1966, mais à nouveau à cause de la course entre les deux super puissances, un tir habité fut décidé pour le 23 avril 1967. Lors de cette mission, Soyouz 1 eut un problème de déploiement d'un de ses panneaux solaires, et fut obligé de retourner sur terre ; malheureusement, les rétrofusées fonctionnèrent mal, la capsule partit en rotation folle, et le parachute de ne s'ouvrit pas correctement. Le module de rentrée s'écrasa au sol, tuant Vladimir Komarov. L'agence soviétique découvrit une série de problèmes touchant ses vaisseaux, et prit du retard à les corriger. Soyouz 2 et 3 furent lancés en octobre 1968 seulement, en vue d'un arrimage dans l'espace, essai qui rata. Soyouz 4 et 5, les 14 et 15 janvier 1969, réussirent leur arrimage, mais l'échange par sortie extra véhiculaire initialement prévue ne put avoir lieu car les vaisseaux ne disposaient pas de sas. Soyouz 5 frôla encore le drame à cause d'un problème de séparation avec son module de service, qui se détacha tout seul lors de l'échauffement dû à la rentrée dans l'atmosphère.

Le 14 septembre 1968, une fusée Proton lança Zond-5, un vaisseau Soyouz en version lunaire, et inhabité, qui fit un survol de la Lune à 2000 kilomètres, faisant de ce fait le premier aller retour du satellite. Zond 6, le 17 novembre suivant, réédita la prouesse. Mais les États-Unis, inquiets par les réussites de Zond-5 et 6, avaient décidé d'avancer leur programme et avaient envoyé le premier homme autour de la lune ; les soviétiques, sentant que le jeu n'en valait plus la chandelle, décidèrent de stopper le programme Zond. La fusée N-1 fut elle aussi un échec : le 3 juillet 1969, le premier tir de la N-1, emportant un Soyouz inhabité, échoua : la fusée explosa sur pas de tir. Les trois autres tentatives jusqu'en 1972 furent aussi des fiascos, et le programme de lanceur lourd fut lui aussi abandonné. Toutes ces déconvenues poussèrent l'URSS à abandonner tous ses programmes en relation avec la Lune en 1974. Les vaisseaux Soyouz, par contre, furent conservés, modifiés, et sont même toujours utilisés en 2009 sous des formes évoluées.

Un fait qui affecta sans doute fortement le programme soviétique fut la mort de son leader Korolev, en 1966, des suites d'une intervention chirurgicale. Son remplaçant, Vassily Michine, eut moins d'autorité, et n'égala pas son prédécesseur. Une autre difficulté était causée par les vives luttes internes au sein du NI-88, qui poussèrent le chef du bureau des moteurs Glouchko, par exemple, à refuser de travailler sur la N1 avec Korolev ou son successeur Michine. Michine lui même écrivit les causes, qui d'après lui, avaient eu raison des soviétiques:

- Les États-Unis possédaient un 'meilleur potentiel scientifique technique économique' ;

- Alors qu'aux États-Unis, la Lune était un objectif prioritaire et un enjeu national dans la course à l'espace, les mêmes moyens n'avaient pas été mis à disposition des ingénieurs soviétiques ;

- L'URSS, de plus, n'avait pas assez pris aux sérieux l'appel de Kennedy, et se contenta donc pendant longtemps d'un projet d'un simple survol de la Lune, alors que les États-Unis travaillaient dès le début à un atterrissage ;

- Enfin, l'URSS avait sous-estimé l'ampleur de la tâche.

L'abandon de la course à la Lune n'étant pas à l'avantage de l'URSS, les soviétiques décidèrent de changer de direction et de se concentrer vers un autre but prestigieux, les stations spatiales, et les essais de longue durée de vie dans l'espace. Mais au-delà des questions propagandistes, les budgets énormes dépensés au cours de la course à la Lune furent une des causes de la chute de l'URSS.

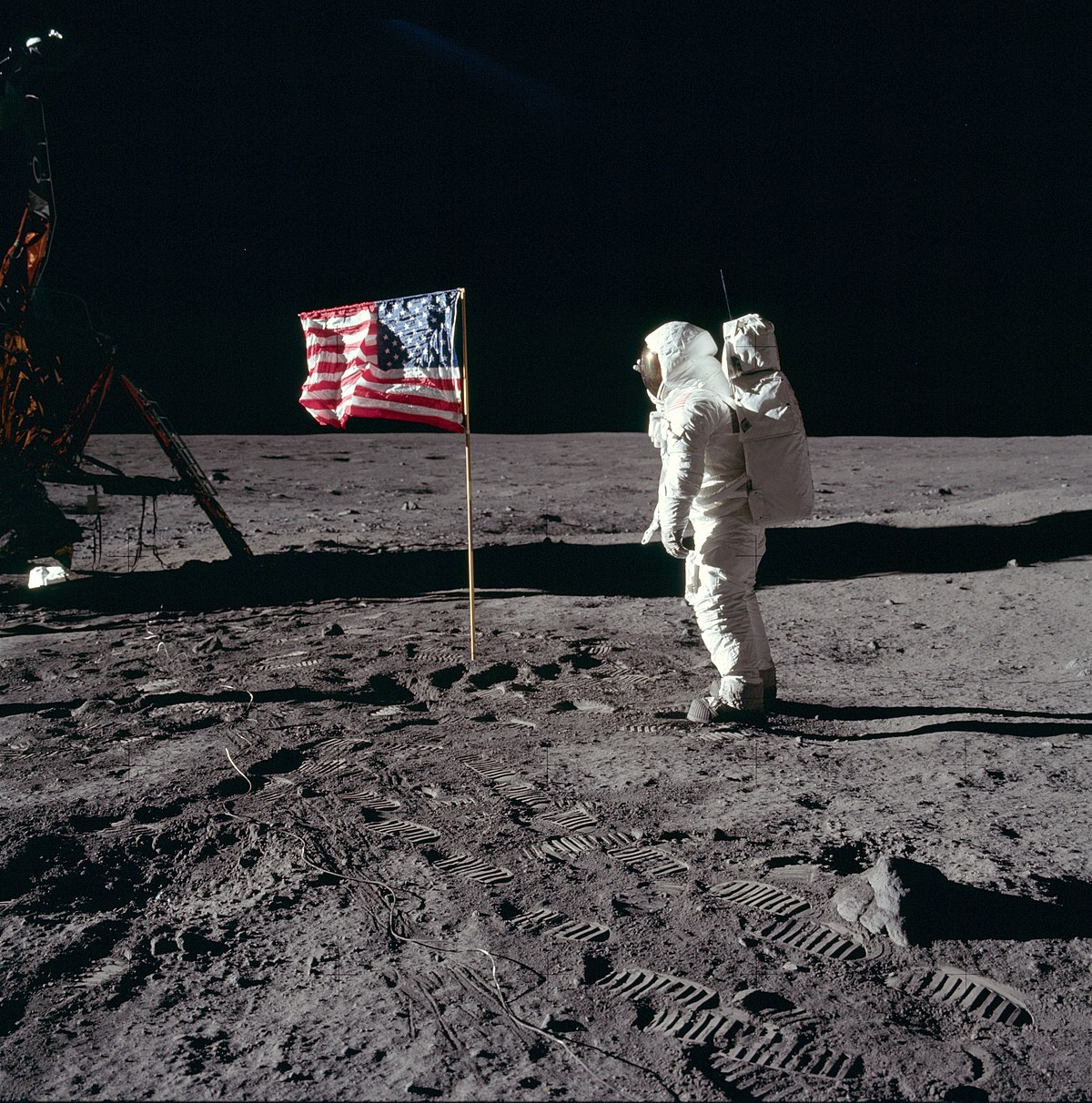

Les missions lunaires

La mission Apollo 11, réussie quelques mois avant la date buttoir donnée par Kennedy, est souvent rapportée comme l'évènement le plus important de la conquête spatiale. Le 16 juillet 1969, à 9h32, Neil Armstrong, Michael Collins et Buzz Aldrin furent envoyés par une Saturn V vers la Lune, avec les modules de commande Columbia et LM eagle. Le trajet vers le satellite de la Terre se passa bien, mais Neil Armstrong et Buzz Aldrin (Michael Collins étant resté en orbite dans le CSM) eurent un moment d'angoisse lorsque, lors de la descente vers la surface lunaire, l'ordinateur de bord, saturé, déclencha une alarme. Décision fut prise par Steve Bales du centre de Houston de continuer la descente en mode manuel, et le 19 juillet à 4h17 (heure du centre Kennedy) le LM Eagle se pose avec succès. Quelques heures passèrent avant le premier pas d'un homme sur un sol autre que celui de la Terre : à 10h56, Armstrong marcha sur la Lune. Suivirent des prises de vues, d'échantillons de roche lunaire, des expériences, puis les astronautes repartirent à 1h54.

Après ce coup d'éclat, l'opinion publique remarqua moins les missions suivantes. Apollo 12, parti le 14 novembre 1969, ne connut pas de problème, et ramena des pièces de la sonde Surveyor 3. Mais Apollo 13, lancée le 11 avril 1970, rappela les difficultés et les risques de la conquête de l'espace: le 13 avril à 320 000 kilomètres de la Terre, une manipulation de routine dans un réservoir d'oxygène du CSM déclencha un court-circuit suivi d'une explosion, qui coupa du même coup la production d'électricité. Le vaisseau ne pouvait alors pas faire un simple demi-tour sur place, et l'équipage dut contourner la Lune avant de revenir, installés dans le LM. Ils voyagèrent dans des conditions difficiles, et après 5 jours et 23 heures, regagnèrent le CSM, larguèrent le module service et le LM en vue de l'atterrissage. Les trois astronautes purent finallement revenir sur Terre sans dommages. Le 31 janvier 1971, Apollo 14 décolla pour une mission orientée scientifique (géologique), qui ne fut pas très suivie à cause de problèmes politiques concernant le Vietnam. Apollo 15, le 26 juillet 1971, partit en emmenant une Jeep lunaire, et ramena sur Terre une roche issue du 'manteau originel' de la Lune (n°14515, 'Pierre de la Genèse'). Les deux dernières missions, Apollo 16 et 17 les 16 avril et 7 décembre 1972 se déroulèrent sans gros problème ; Apollo 17 emporta un civil géologue, Harrison Schmitt, qui fut donc le seul civil à avoir été sur la lune.

Dans le reste du monde

Au Canada

Les canadiens furent à l'origine du premier satellite, n'étant d'origine ni étasunienne ni soviétique, à être envoyé dans l'espace. Alouette 1, dont la mission était l'étude de l'ionosphère, fut lancé le 29 septembre 1962 par un lanceur Thor-Agena américain.

En France

Les Français continuèrent pendant les années 1960 à expérimenter les fusées à poudre ou les moteurs à carburant liquide. Pour cela, sous la gouvernance de Charles de Gaulle, la France créa le CNES (Centre nationale des études spatiales) en mars 1962. Des essais médicaux furent tentés sur un rat (Hector) et un chat (Félicette), les 22 février 1961 et 18 octobre 1963, animaux qui furent récupérés sains et saufs. La France mit au point une série de lanceurs aux noms de pierres précieuses, dont le plus évolué, Diamant, fut utilisé pour lancer le satellite A1, surnommé Astérix, le 26 novembre 1965 à 14h 47m 41s (heure locale), depuis le pas de tir de Hammaguir en Algérie. Ce satellite, d'un poids de 39 ou 47 kg, était de conception militaire et ne contenait que des appareils destinés à vérifier son orbite, qui se révéla être de 530 km de périgée et de 1820km d'apogée. Il y eu pendant une heure ou deux la crainte d'un échec, car le largage de la coiffe abima les antennes du satellite, rendant son signal difficilement captable. La mission fut finalement un succès, qui plaça la France comme le troisième pays, après les États-Unis et l'URSS, à réussir le tir d'une fusée et d'un satellite de sa conception. Le lanceur Diamant fut utilisé pour d'autres mises en orbite de satellites scientifiques ou télécom jusqu'en 1976. Parmi eux, les satellites géodésiques Diapason, Diadème I et II, lancés le 17 février 1966, et les 8 et 15 février 1967.

Malgré ces réussites, le lanceur français n'était pas assez puissant pour de lourdes charges ou des orbites géostationnaires, en bonne partie à cause d'un troisième étage pas assez puissant. Aussi, le satellite FR-1 fut lancé par une fusée américaine scout le 6 décembre 1965. A la suite de l'indépendance de l'Algérie, le gouvernement français préféra quitter la base d'Hammaguir, et choisit, le 14 avril 1964, le site de Kourou, idéalement placé pour profiter de l'effet de fronde, mais où toutes les infrastructures devaient être construites dans un environnement difficile.

Le programme Diamant-B démarra le 30 juin 1967, sous la direction du CNES. Le but était, malgré un budget limité, d'améliorer la puissance de Diamant-A en lui permettant de placer sur orbite basse une charge de 100kg. Le premier tir de la nouvelle fusée eut lieu le 10 mars 1970, et mit en orbite les satellites allemands Mika et Wika, initialement prévus pour être lancés par la caduque fusée Europa II (voir section suivante). Malgré la casse d'un des deux satellites à cause des chocs causés par un effet pogo, ce lancement fut la première mise en orbite par les français d'une charge étrangère. Cinq tirs furent effectués, mais les deux derniers furent des échecs. Le programme Diamant-BP4 suivit, essayant à nouveau d'augmenter la charge utile, et la fusée réussit à mettre ses satellites en orbite, lors de ses trois uniques tirs du 6 février au 27 septembre 1975.

En Europe

L'Europe créa deux agences en 1964: l'ESRO (European Space Research Organization, CERS en français), regroupant sept pays et devant développer des satellites, et l'ELDO (European Launcher Development Organisation, CECLES en français), regroupant 10 pays et devant développer un lanceur. Le lanceur européen Europa-1 était constitué du missile britannique Blue Streak pour le premier étage, d'un deuxième étage français Coralie, et d'un troisième étages allemands Astris. Ce saucissonage de la fusée, les problèmes de compétence des acteurs et le manque de coordination firent du projet un échec. La fusée Europa-2, qui tentait, sous l'égide de la France, de corriger les erreurs passées, ne fonctionna pas non plus, et le projet fut délaissé en 1972. Par contre, la création de satellites, comme par exemple Meteosat, fut plutôt une réussite, mais qui, faute de lanceur, furent mis en orbite pas les États-Unis.

Au Japon

L'ISAS créa dans les années 1960 plusieurs petits lanceurs à poudre, les Lambda (L) et Mu (M), qui permirent de lancer le premier satellite (d'essai) japonais nommé Ōsumi le 11 février 1970.

L'année 1969 vit la création de la National Space Development Agency of Japan (NASDA), une autre agence spatiale, en partie en concurrence avec l'ISAS : pour autant, le programme de l'ISAS était axé sur l'exploration de l'espace (par sondes et satellites), alors que la NASDA visait la création de lanceurs, satellites commerciaux, ainsi que des vols habités. Elle lança la série des fusées N, dérivées des lanceurs Delta américains.