Spectrométrie de fluorescence X - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Instrumentation

Source de rayonnement primaire

Une XRF comporte une source de rayons X qui peut être un générateur de rayons X, type tube de Coolidge, un faisceau issu produit par un synchrotron ou encore une source radioactive.

Dans le cas d'échantillons fragiles, il est souvent préférable d'utiliser un rayonnement indirect : le tube à rayons X bombarde une cible, et c'est le spectre fluorescent de cette cible qui bombarde l'échantillon. L'échantillon est excité par un rayonnement quasi monochromatique. Ceci nécessite un appareil adapté, et modifie le traitement des résultats puisqu'il faut prendre en compte l'influence de la cible. Cette méthode permet également de simplifier grandement les calculs des effets de matrice, puisque l'on utilise un rayonnement quasi-monochromatique. On parle dans ce cas de « fluorescence X polarisée ».

Une microsonde comporte un canon à électrons qui crée un faisceau focalisé. Ce faisceau peut être dévié et ainsi pointer vers un endroit spécifique de l'échantillon, ou encore effectuer un balayage ce qui donne une cartographie élémentaire.

De l'énergie caractéristique de la source du rayonnement primaire, longueur d'onde des rayons X pour la XRF ou tension d'accélération des électrons pour l'EPMA, va dépendre à la fois de la profondeur sur laquelle l'échantillon sera susceptible de donner une réponse et de la gamme du spectre sur laquelle cette réponse sera donnée. Le spectre mesuré sera limité aux énergies inférieures à l'énergie caractéristique de la source primaire.

Spectromètres WDS et EDS

Il existe deux manières de déterminer le spectre : l'analyse dispersive en longueur d'onde ou en énergie.

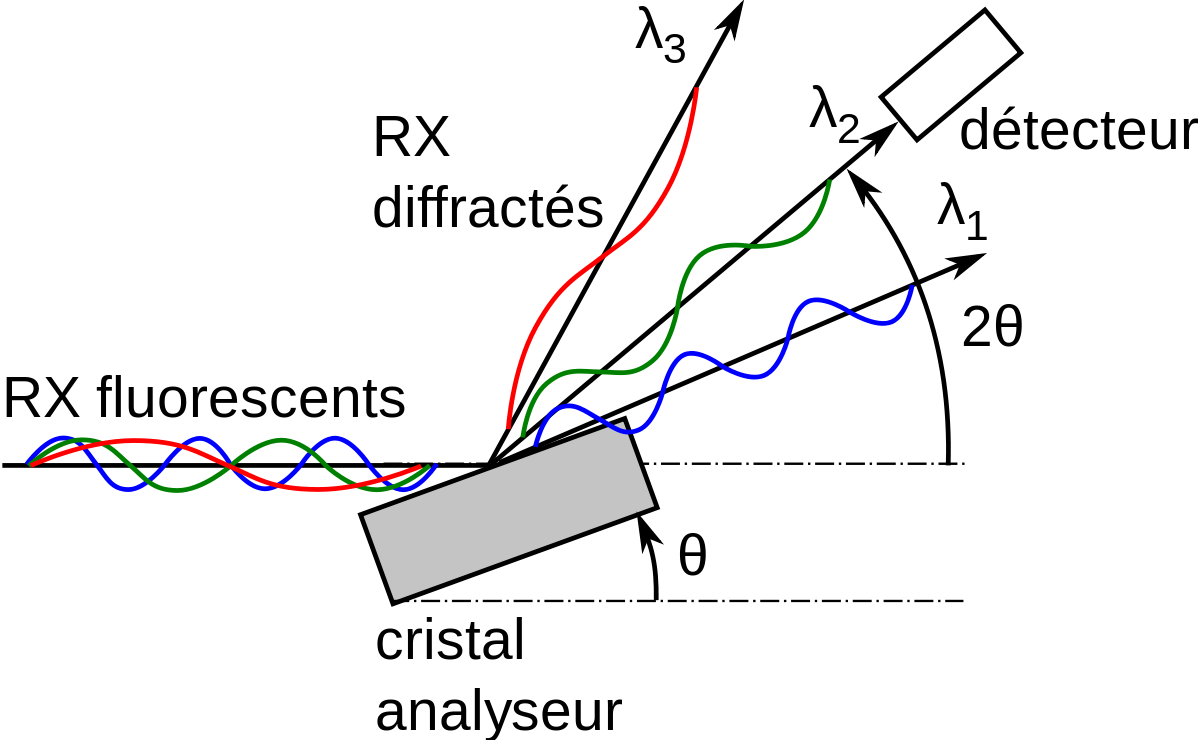

L'analyse dispersive en longueur d'onde est couramment appelée WDS, selon son acronyme anglais Wavelength dispersive spectrometry. On sélectionne les photons X d'une seule longueur d'onde par diffraction de Bragg sur un monocristal, en aval duquel on dispose un détecteur de photons qui peut être un compteur proportionnel à gaz ou un scintillateur. C'est l'angle entre la trajectoire du rayonnement secondaire et la surface du cristal qui détermine la longueur d'onde réfléchie. Le détecteur doit être disposé sur la trajectoire symétrique de la trajectoire secondaire.

Du principe de base, la sélection d'une seule longueur d'onde, découle un avantage et un inconvénient. L'avantage est de ne présenter sur le détecteur que le pic d'intérêt, ce qui est spécialement intéressant pour la mesure d'éléments trace dont le rayonnement X n'est alors pas parasité par le rayonnement caractéristique d'un élément de la matrice, qui peut être un million de fois plus intense que celui de l'élément trace.

La contrepartie est que pour mesurer tout un spectre, il est nécessaire de faire varier l'angle d'inclinaison du cristal tout en repositionnant le détecteur. Ceci implique donc la mise en mouvement d'un système mécanique de précision. De même, si on veut simplement mesurer plusieurs raies du spectres, il faudra régler séquentiellement le goniomètre — c'est le nom que l'on donne à ce système mécanique — aux différentes positions d'intérêt. On peut également doter l'appareil de plusieurs spectromètres WDS, chacun d'eux étant réglé aux positions d'intérêt pour l'analyse considérée ; on parle d'appareil multicanal.

Un spectromètre à diffraction de Bragg peut avoir une excellente résolution spectrale sous réserve que la géométrie de la diffraction soir respectée et qu'une restriction concernant l'émitance soit apportée: la surface émissive ou l'angle d'ouverture des trajectoire doivent être petits. Pour la XRF, la source n'est jamais très petite, on utilise un cristal plan et un collimateur, également appelé « fentes de Soller », qui est formé de fines lamelles de cuivre parallèles ; ainsi, on s'assure que tous les rayons secondaires qui frappent le cristal analyseur ont la même direction. Avec un cristal courbe (mesure à position fixe), on dispose une fente fine entre l'échantillon et le cristal analyseur, la fente, le cristal et le détecteur étant sur un cercle appelé « cercle de Rowland ». Pour l'EPMA où la sonde électronique est naturellement petite, on utilisera un cristal courbe.

Il n'est pas possible de couvrir toute la gamme du spectre des rayons X, , c'est-à-dire moins de 500 eV pour les raies Kα des éléments les plus légers (Be, B, C, N) à plus de 60 keV pour la raie Kα1 des éléments plus lourds que le tungstène. Il est vrai qu'il n'est pas forcément nécessaire d'accéder à ces énergies pour mesurer des concentrations de tungstène, pour prendre cet exemple, puisque sa raie Lα1 est à 8,4 keV. D'après la relation de Bragg, la distance entre les plans atomiques du cristal doit être de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde à détecter. Ainsi, pour les raies Kα des éléments lourds, on utilise des cristaux LiF (fluorure de lithium) dont la distance entre plans atomiques est de quelque 0,2 nanomètre, alors que pour les éléments légers, on utilisera une structure multicouches Mo/B4C qui n'est pas à proprement parler un cristal.

Dans le cas de l'analyse dispersive en énergie, les photons X de toutes les longueurs d'ondes du spectre fluorescent parviennent jusqu'au détecteur. Le détecteur doit convertir chaque photon en une impulsion de charge électrique proportionnelle à l'énergie du photon.

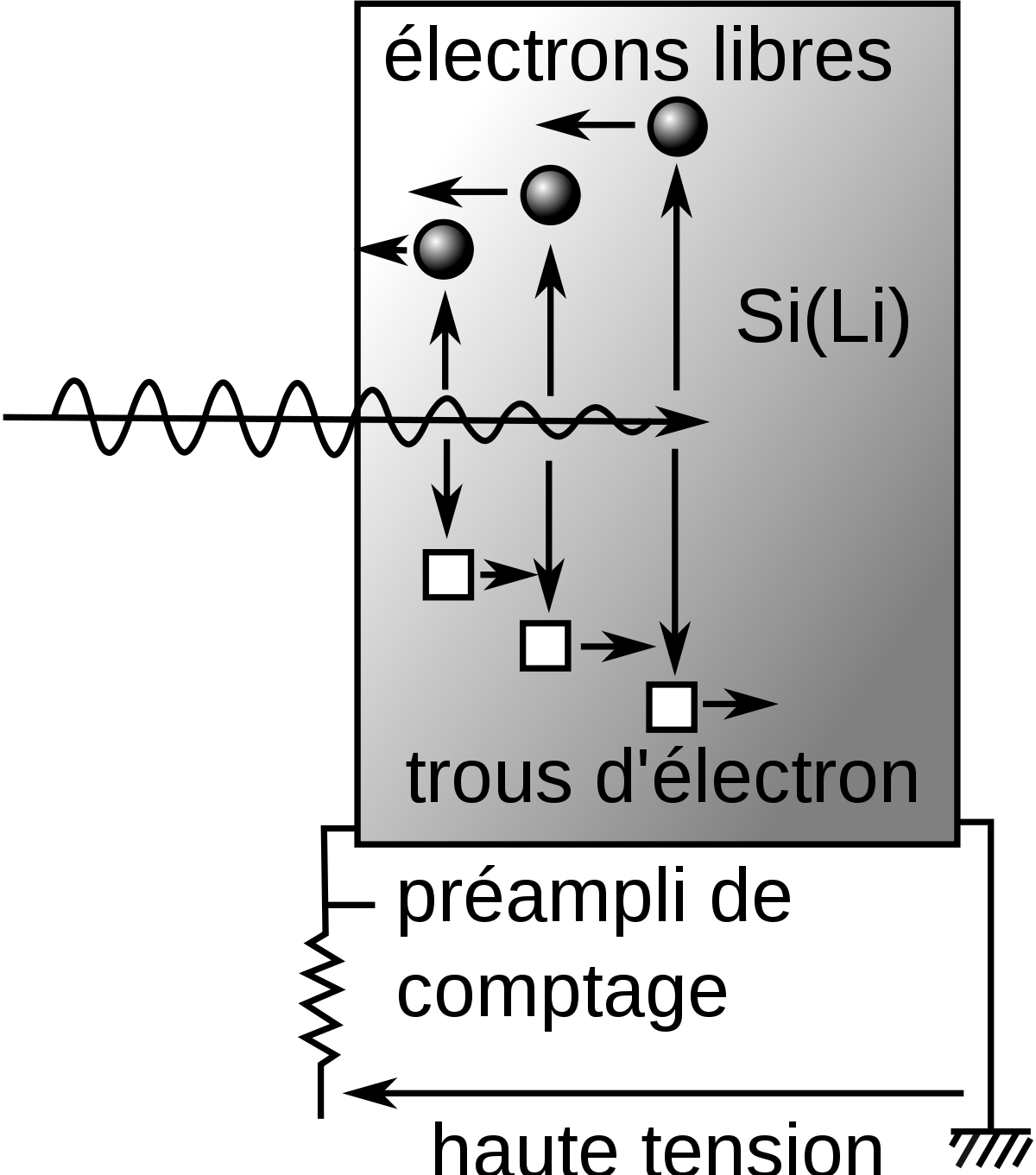

Les détecteurs semi-conducteurs, plus précisément du type SDD Si(Li) (silicon drift detector) sont de bons candidats pour cette fonction, puisque la génération de paires électron-trou dans la zone déserte d'une Jonction P-i-N est proportionnelle à l'énergie du photon. Plus précisément, le nombre de charges électriques élèmentaires générées est égal à hν/3,8, rapport de l'énergie du photon à 3,8 eV.

Là où le spectromètrie WDS met en jeu une mécanique et une technologie de formation du cristal sophistiquée, la spectrométrie EDS va mettre en jeu une électronique de détection sphophistiquée pour discriminer les niveaux des impulsions de charge électronique. Le bruit thermique électronique est a priori un facteur limitant de la résolution spectrale, mais ce n'est pas la limitation physique fondamentale de la technique. On arrive en effet à le réduire à un assez faible niveau en refroidissant le détecteur)..

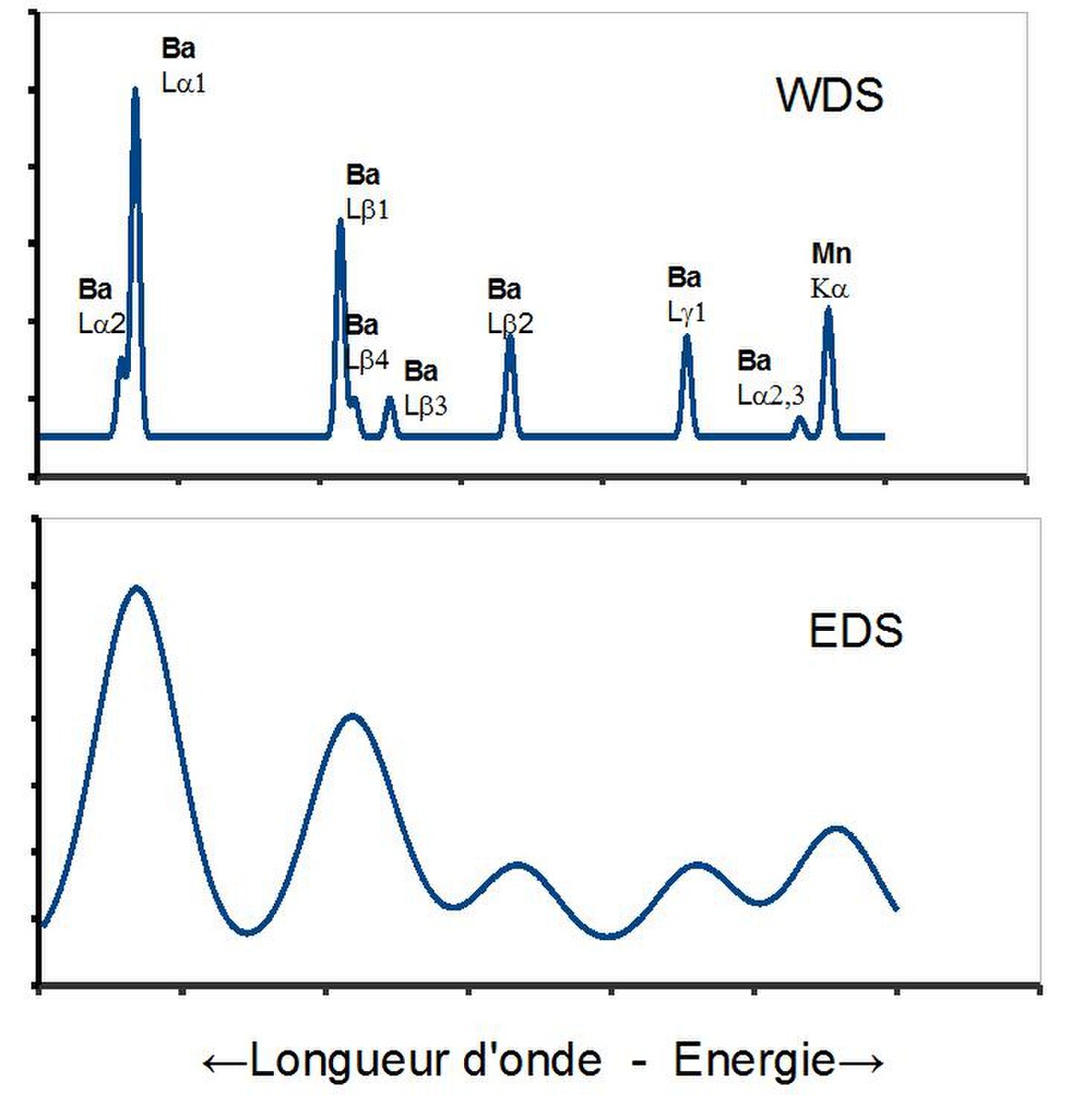

La résolution spectrale de l'EDS est donc beaucoup moins bonne que celle de la spectrométrie WDS, comme le montre la figure où sont représentés deux spectres EDS et WDS du même échantillon. Il existe beaucoup d'applications qui ne requièrent pas une très haute résolution spectrale. La moins bonne résolution de l'EDS est compensée par la possibilité inhérente de mesurer tout le spectre simultanément.

| Performance instrumentale | ||

|---|---|---|

| WDS | EDS | |

| Efficacité de collection géométrique | 0,2 à 0,5 % | 2 à 5 % |

| Rendement quantique | typ. 30 % | 100 % dans la gamme 2-16 keV |

| Résolution spectrale | 5 eV | 140 eV à 5,9 keV |

| Gamme spectrale de mesure instantanée | Résolution du spectromètre | Toute la gamme |

| Taux de comptage | typ. 50 000 cps | 3 000 cps |

| Artefacts | - | rejet d'empilement (**) réflexions parasites |

(*) avec un compteur proportionnel

(**) Voir ci-dessous, les détecteurs

Malgré un taux de comptage plus faible, les spectromètres EDS permettent de faire des mesures de spectres total plus rapides que les spectromètres WDS dans la mesure où, dans le cas WDS, l'intensité de la source primaire est généralement limitée pour que le compteur ne soit pas saturé sur les pics majeurs. Autrement dit, lors du balayage mécanique dont le pas est nécessairement équivalent à la très bonne résolution en énergie, typiquement 10 eV, le système de mesure ne compte pratiquement rien.

Les détecteurs

Avec un spetromètre WDS, on utilise généralement un compteur proportionnel à gaz et un scintillateur. Pour faire du tri en énergie (spectromètre EDS), on utilise généralement un détecteur SDD. Mais on peut aussi utiliser un détecteur solide en combinaison avec un spectromètre WDS, et l'on peut aussi faire du tri en énergie avec un compteur proportionnel ou un scintillateur.

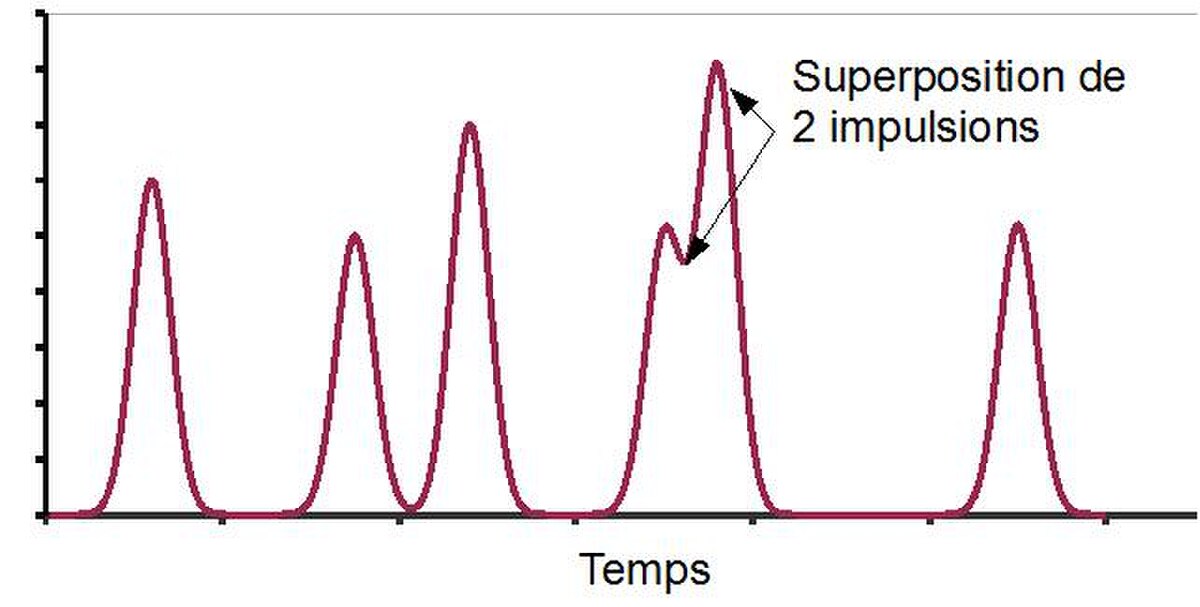

Quel que soit le type de compteur, un des problème à gérer est celui de deux impulsions trop rapprochées et que l'on ne peut pas distinguer l'une de l'autre. L'incidence d'un tel événement n'est pas le même dans le cas d'un spectromètre WDS ou dans le cas d'un spectromètre EDS. En effet, dans le cas d'un spectromètre WDS où toutes les impulsions sont supposées avoir été générées par des photon X de la même énergie, la superposition ne se traduit que la la perte d'une impulsion, et ce cas est statistiquement prévisible : plus le taux de comptage est élevé, plus la probabilité qu'une impulsion soit très proche d'une autre impulsion (phénomène de saturation). On applique donc une correction de « temps mort » d'autant plus élevée que le taux de comptage est important.

Dans le cas d'une détection qui trie les impulsions en fonction de leur amplitude, la superposition de deux impulsions crée un artefact de mesure : la grosse impulsion sera interprétée comme provenant d'un photon X dont l'énergie est la somme des énergies de chacun des 2 photons X ayant généré les impulsions. Ce problème d'empilement est partiellement résolu en mettant en place une chaine de mesures rapide qui détecte l'évènement sans discriminer l'énergie. Il est alors possible de rejeter les impulsions produites par plusieurs évènements. Bien entendu, cette réjection n'est pas possible lorsque les deux évènements sont trop rapprochés pour pouvoir être distingués par cette chaine de mesure rapide.

Un compteur proportionnel à gaz est constitué par une enceinte cylindrique qui joue le rôle d'une cathode contenant un gaz, généralement mélange argon/méthane, un fil métallique coaxial, qui joue le rôle d'anode, porté à une tension positive par rapport à l'anode, une fenêtre d'entrée transparente aux rayons X mais étanche. Le compteur peut être scellé, mais il aura une durée de vie limité car le gaz se contamine, ou bien il peut être conçu pour recevoir en permanence un flux gazeux, et sa durée de vie sera pratiquement illimitée. Lorsqu'un photon X d'énergie E0 pénètre dans le compteur, toute son énergie est absorbée pour ioniser un atome de gaz, initiant ainsi un processus qui aboutit à la formation d'un certain nombre n de paires ion-électrons :

où ε vaut approximativement 30 eV. Le courant électrique généré par ces ionisations est détecté et amplifié, et constitue l'impulsion. La hauteur de l'impulsion — l'intensité du courant — est proportionnelle à l'énergie du photon, mais avec une dispersion plus grande que celle obtenue avec les détecteurs EDS, mais plus petite que les différences d'énergie entre les photons de la raie mesurée et celle de photons parasites. La discrimination en énergie des compteurs proportionnels permet ainsi d'éliminer des impulsions parasites, provenant soit du fond continu pour les énergies plus basses, soit des réflections de Bragg d'odre supérieur à un pour les énergies plus hautes. La discrimination en énergie n'est cependant pas suffisante pour avoir directement un spectre en énergie, d'où l'utilisation d'un cristal diffractant. Ce détecteur a un bon rendement pour les faibles énergies.

Les spectromètres EDS mettent en œuvre des détecteurs semi-conducteurs du type SDD Si(Li) (silicon drift detector). Un dispositif électronique discriminateur permet de compter les impulsions et de les trier par leurs amplitudes. La précision de détermination de l'amplitude des impulsions électriques et donc de l'énergie des photons X est d'autant meilleure que la température du détecteur est basse. On doit donc le refroidir par azote liquide ou par effet Peltier.Le détecteur Si(Li), le plus répandu des détecteurs semiconducteurs en XRF, est une diode P-i-N, polarisée en inverse par une tension de 1000 volts environ, dans laquelle le dopant P est du Bore et le dopant N du Lithium. La région P est situé à la périphérie du dispositif, laissant une région intrinsèque d'environ 3 mm directement exposée aux rayons X. Cette région intrinsèque génère un bruit de fond particulièrement faible du fait que les « accepteurs » Bore y sont compensés par des « donneurs » Lithium. Les détecteurs HPGe (High Purity Germanium) représentent une variante des détecteurs Si(Li), présentant une meilleurs résolutionspectrale pour les hates énergies, mais limité pour les basses énergies.

Le processus de détection d'une jonction P-i-N est très analogue à celui du compteur proportionnel: Un photon X est converti en charges électriques, mais dans le cas de la jonction, la création de paires électron-trou joue le rôle de l'ionisation dans un compteur proportionnel. ε vaut approximativement 3,8 eV< La limitation fondamentale du détecteur Si(Li) est statistique : le nombre de charges électriques élémentaires n'est égal qu'en moyenne au rapport de l'énergie du photon à 3,8 eV, mais la dispersion obéit à une statistique poissonienne corrigée par un coefficient de Fano de 0,1 qui implique que l'incertitude de mesure sera supérieure à 100 eV lorsque l'énergie du photon est de 6,4 keV (raie de Fe Kα)..

L'électronique d'un système de mesure de l'énergie inclut la conversion de l'impulsion de charges électriques en impulsion de tension autour d'un préamplificateur faible bruit, un convertisseur analogique-numérique et un système de comptage multicanaux (MCA, comme Multichannel Analysis) gérant le spectre entier.

Un problème général des détecteurs est l'absorption de la couche de protection qui doit nécessairement exister en amont de la partie active du détecteur. Pour les compteurs à gaz, il s'agit de la « fenêtre » qui sépare l'enceinte du détecteur qui contient le gaz sous une faible pression de l'extérieur de l'enceinte qui est à la pression atmosphérique dans le cas de la XRF et sous vide dans le cas de l'EPMA. Cette fenêtre est un film mince de béryllium ou d'un matériau organique comme la nitrocellulose ou le polypropylène. Avec ces matériau, on obtient une bonne transparence, mais ces films minces sont un élément fragile de l'instrumentation. La zone active des détecteurs semi-conducteurs doit également être protégée, par exemple, par une couche mince d'or qui, même lorsqu'elle est réduite à quelques nanomètres, reste opaque aux rayons X les plus mous. Dans la pratique, les détecteurs Si(Li) sont insensibles aux éléments légers, Be, B, C, N, dont la raie Kα correspond à une énergie inférieure à 500 eV». Les détecteurs HPGe sont quant à eux pratiquement inutilisables pour des énergies inférieure à 3 keV.

Pour les photons X de grande énergie, le scintillateur est une alternative au compteur proportionnelse compose d'un cristal fluorescent, par exemple en iodure de sodium NaI. Lorsqu'un photon X frappe le cristal, cela provoque un spot de lumière visible qui est détecté et amplifié par un photomultiplicateur. L'intensité lumineuse est proportionnelle à l'énergie du photon X incident, mais, pour le compteur proportionnel à gaz, avec une grande dispersion. Ce détecteur est bien adapté aux énergies élevées.

A côté des détecteurs Si(Li) et HPGe, des détecteurs en silicium de plus petite taille, que l'on désigne par « diode P-i-N », ce qui, à proprement parler, ne les distingue pas des deux autres peuvent être refroidis par simple effet Peltier et peuvent même être utilisés à température ambiante, se montrant particulièrement bien adaptés à l'intégration dans des appareils portables.