Grand dauphin - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Comportement

Les grands dauphins sont des animaux sociaux. Ils vivent en troupeaux, habituellement composés de 2 à 6 individus, mais qui peut dépasser la vingtaine (Ile de Sein, 2010). Toutefois, il n'est pas rare d'observer des individus solitaires, en général des mâles. La plupart des troupeaux se forment à partir d'un groupe de femelles et de leurs petits, auquel les mâles ne se joignent que brièvement. Quelques grands dauphins vivent également en compagnie d'autres espèces de cétacés.

Des études effectuées par R. S. Wells à Sarasota (Floride) et par Smolker dans la baie Shark (Australie), ont démontré que les femelles forment des alliances, soit directement, soit à travers des associations mutuelles dans une structure sociale nommée « fission-fusion » par Conner et Wells. La composition des groupes pour lesquels les associations sont les plus fortes peut demeurer stable durant des années. Ces groupes ne se limitent pas nécessairement à une seule lignée matriarcale, mais les individus qui les composent sont souvent apparentés, comme le prouvent les études génétiques effectuées. Les femelles forment ces alliances principalement pour protéger leurs petits des prédateurs ou d'autres dauphins.

Des recherches effectuées à Morey Firth en Écosse, révèlent que les mâles peuvent eux aussi former des associations durables de deux ou trois individus pendant des dizaines d'années. Les membres de ces groupes de mâles parviennent à synchroniser certains de leurs comportements, comme la respiration, les sauts et le saut avec redressement (breaching), c'est-à-dire s'élancer, tête première, hors de l'eau et retomber en éclaboussant - Voir image ci-contre. Les mâles dans une alliance ne sont pas parents. La composition d'alliance facilite la recherche de femelles pour l'accouplement. Lorsqu'une femelle en chaleur est repérée, les mâles l'entourent et la suivent. Les cas d'agressions ne sont pas rares, lors de ces confrontations. Ces « alliances » peuvent parfois s'unir entre elles pour former des « super-alliances », ou des « alliances de deuxième ordre », avec comme objectif principal d'avoir accès à des femelles suivies par un autre groupe de mâles. Par exemple, pour trois alliances, A étant formée de deux individus et B et C de trois individus. Tous ces groupes sont en compétition pour la même femelle, alors la super-alliance A et B, formée de cinq individus, a un avantage numérique contre l'alliance C.

Par ailleurs, des recherches effectuées par le Bottlenose Dolphin Research Institute ont démontré de quelle façon la structure sociale et le besoin de collaboration des grands dauphins de la côte nord-est de la Sardaigne est influencée le niveau trophique. Par exemple, les centres d'aquaculture qui provoquent des changements de concentration et de disponibilité des proies, permettent aux grands dauphins de se nourrir avec tant de facilité que leur collaboration pour la chasse n'est plus nécessaire. Dans ces conditions, les groupes ne se forment pas en fonction du sexe des individus, mais en relation avec le niveau trophique. L'environnement (et les centres d'aquaculture) sont donc capables d'interférer avec le comportement et la structure sociale de ces mammifères. En outre la distribution de ces dauphins dans cette zone change.

Les grands dauphins accomplissent hors de l'eau des acrobaties dont la signification n'est pas clairement connue. Parmi celles-ci on retrouve :

- Leaping : Sauter complètement hors de l'eau ;

- tailspinning : Reculer sur l'eau en utilisant la queue comme pivot ;

- tailslapping : Frapper l'eau avec les nageoires de la queue ;

- bow : Sauter verticalement complètement hors de l'eau ;

- bowriding : Nager sur les vagues créées par le passage d'embarcations ;

- breaching : Sauter hors de l'eau en éclaboussant.

Les grands dauphins océaniques peuvent plonger jusqu'à 200 m de profondeur et demeurer sous l'eau jusqu'à 15 minutes sans respirer, alors que ceux vivant le long des côtes descendent jusqu'à 30 m durant un maximum de 4 à 5 minutes. Ils peuvent atteindre une vitesse d'environ 30 km par heure en se propulsant grâce à un mouvement vertical des nageoires de la queue.

Ce sont des prédateurs et ils adoptent souvent des comportements agressifs, incluant des combats entre mâles pour une femelle et des attaques lors de rencontres avec d'odontocètes plus petits. Les tursiops vivant le long des côtes de l'Écosse pratiquent l'infanticide. Des recherches menées par l'université d'Aberdeen ont démontré que les grands dauphins, lorsqu'ils entrent en compétition avec les marsouins (Phocoena phocoena) pour la nourriture, n'hésitent pas à les attaquer et les tuer.

Les femelles peuvent vivre jusqu'à environ 40 ans, les mâles environ jusqu'à 30. L'âge maximal d'un grand dauphin est d'environ 60 ans[réf. souhaitée].

Leur comportement est amical lorsqu'ils rencontrent des humains. Ils font preuve de beaucoup de curiosité à notre sujet.

Production de sons et organes sensoriels

Le sens le plus développé chez le grand dauphin est sans doute l'ouïe, combinée à la capacité d'émettre des sons de fréquences variées, divisés en trois catégories :

- Le clic, une série de sons de haute fréquence ;

- Le sifflement ;

- L'aboiement, semblable à celui du chien.

Les clics sont utilisés pour l'écholocation alors que les autres sons servent à communiquer. Chaque grand dauphin produit un sifflement qui lui est caractéristique, une sorte de « signature » qui le rend immédiatement identifiable par ses semblables. Il ne possède pas de cordes vocales. Les sons à basses fréquences sont générés à travers le larynx et au moyen de six poches d'air placées près de l'évent.

Le grand dauphin ne possède pas de pavillon auriculaire. Cela ne diminue pas son audition, puisque le son voyage mieux dans l'eau que dans l'air. Cela augmente cependant l'hydrodynamisme de sa silhouette. L'oreille interne est insérée dans un os séparé du crâne, alors que le tissu de l'oreille moyenne est grandement vascularisée. Lorsqu'il plonge, ce tissu aide à équilibrer la pression sous-marine et à éviter d'endommager les tympans.

Ses yeux sont placés de chaque côté de la tête et possèdent un tapetum lucidum permettant de voir même dans une quasi-obscurité. Ses pupilles lui permettent de voir aussi bien sous l'eau qu'à la surface, malgré la différence de densité entre les deux milieux. La rétine est composée de cônes et de bâtonnets, ce qui signifie que le grand dauphin peut probablement distinguer les couleurs. Son œil possède une glande similaire aux glandes lacrymales des mammifères terrestres et produisant une sécrétion oculaire semblable aux larmes. Ces sécrétions protègent la cornée des maladies infectieuses et augmentent l'hydrodynamisme du dauphin. La basicité et la concentration en glucose de ces sécrétions oculaires sont plus élevés que ceux des larmes humaines. À l'inverse, les valeurs totales de lysozyme et de cholestérol sont moins élevées que chez l'homme, alors que la composition en protéines est presque identique. La vision des grands dauphins n'est pas binoculaire. Chaque œil bouge indépendamment de l'autre. Des sections de chaque image peuvent cependant se superposer.

Son odorat est peu développé puisque l'évent, homologue du nez, se ferme lorsque l'animal est sous l'eau et ne s'ouvre que pour respirer à la surface. Le grand dauphin ne possède ni nerf olfactif, ni lobe olfactif dans le cerveau.[réf. souhaitée]

Son sens du goût n'est pas encore bien étudié, bien que l'on sache qu'il est capable de distinguer le salé, le sucré, l'amer et l'aigre, puisqu'il possède des papilles gustatives. D'après Barros et Odell, le grand dauphin effectue des choix fondés sur ses préférences alimentaires lorsqu'il rencontre certains types de poissons.

Selon des recherches effectuées par Herman et Tavolga en 1988, du point de vue anatomique et comportemental, son sens du toucher est bien développé et le grand dauphin répond à un large spectre de sensations tactiles. Des récepteurs sont abondants sous la peau, à proximité des yeux et de l'évent, sur le rostre, autour des parties génitales et des mamelles.

Écholocation

Au moyen de l'écholocation, les grands dauphins sont en mesure de percevoir les obstacles et de rechercher de la nourriture. Lorsque les ondes sonores (Clics) émises par l'animal atteignent un objet ou une proie, elles rebondissent et reviennent en arrière. Ces clics sont produits par trois poches d'air placées sur la tête. L'air est comprimé par la contraction des muscles de l'évent. Il passe dans la poche supérieure, puis dans celle du milieu et enfin dans la poche inférieure, produisant un son qui est ensuite amplifié par le melon, une masse de tissus adipeux présente sur la tête. L'écho de retour est capté par le dauphin au moyen de la mâchoire inférieure et est ensuite transféré à l'oreille interne via un fin liquide huileux.

Alimentation

Le grand dauphin est opportuniste. Il se nourrit principalement de poissons (anchois, maquereau commun, mulet, cabot, etc.) et de céphalopodes (calmar commun, seiches et pieuvre), mais il ne dédaigne pas à l'occasion les crustacés. Des recherches compilant le contenu d'estomacs de grands dauphins de la mer Méditerranée ont révélé que celui-ci se nourrit surtout de Merlucciidae, Lepidopus, Congre commun et calmar commun.

Ses dents en forme de cône sont utilisées pour attraper ses proies, et non pas pour les mastiquer.

Souvent les grands dauphins coopèrent entre eux pour chasser. La coopération entre pêcheurs et dauphins existe également. Les tursiops suivent les bateaux-pêcheurs et se nourrissent des pièces de poissons rejetées ou perdues.

Une technique de chasse particulière utilisée par quelques grands dauphins se nomme l'échouement, une tactique semblable à celle utilisée par les orques. Les dauphins rassemblent d'abord les poissons à proximité d'une plage sableuse, en nageant parallèlement à eux, puis ils les repoussent sur le sable et les mangent en sortant partiellement ou complètement de l'eau. Une fois nourris, ils retournent vers la mer. L'échouage volontaire est une technique plutôt dangereuse qui n'est généralement pratiquée qu'à marée haute par un individu seul ou par un groupe de dauphin qui collaborent. Il s'agit d'un comportement qui ne se développe que chez les grands dauphins dont les parents pratiquaient la même méthode de chasse à la plage. Des études effectuées sur l'ADN mitochondrial portent à croire qu'il ne s'agit pas d'une transmission génétique mais plutôt d'un apprentissage par observation du comportement de la mère.

Reproduction

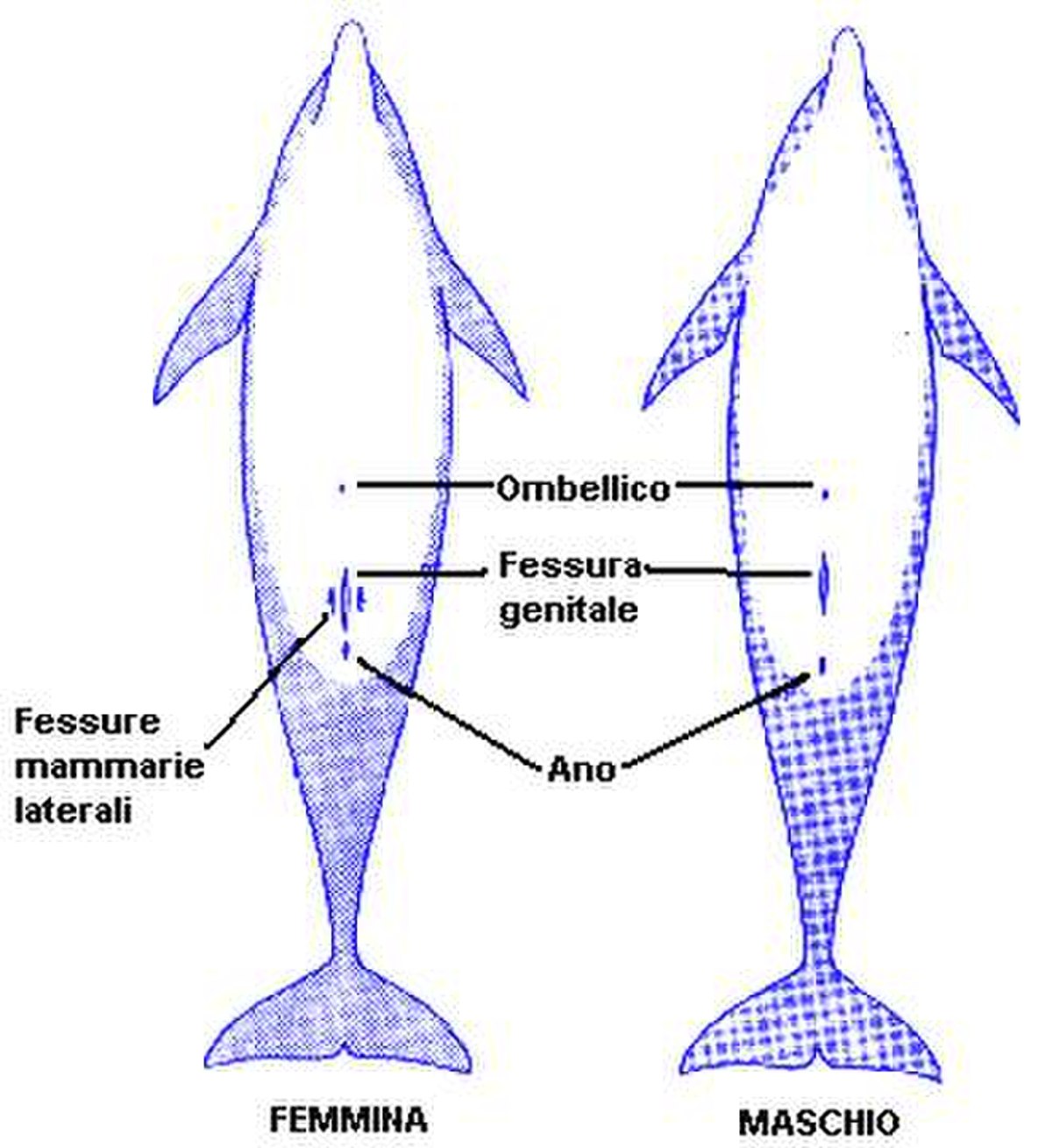

Deux ouvertures sont situées sur le bas du ventre du mâle. L'une cache le pénis et l'autre constitue l'anus. Chez la femelle, une même ouverture protège à la fois le vagin et l'anus. De chaque côté de cette fissure génitale, on retrouve les fissures mammaires, utilisée pour l'allaitement des petits.

L'âge de la maturité sexuelle varie de 6 à 12 ans chez les femelles, et de 10 à 13 ans chez les mâles.

La gestation dure 12 mois et les naissances ont lieu en été. La femelle donne normalement naissance à un seul petit, d'une longueur d'un mètre, qui restera en contact avec la mère durant environ six années. Le sevrage est complété après environ 18 mois. Il doit être complet avant la naissance d'un second petit. On remarque chez les grands dauphins l'utilisation du système de gardiennage d'enfants (babysitting). Une seule femelle surveille tous les petits pendant que les autres mères vont à la chasse.

Elles se reproduisent tous les deux ou trois ans, changeant chaque fois de partenaire. Si le petit meurt à la naissance, la femelle peut se reproduire à nouveau après un an.

Comme pour tous les cétacés, le nouveau-né est capable de nager et de suivre sa mère. Dès la naissance, cette dernière le conduit jusqu'à la surface pour le faire respirer. D'autres femelles, habituellement parentes, viennent parfois aider la mère lors de cette opération.

Durant la saison des amours, les mâles s'affrontent et se combattent entre eux pour l'accès aux femelles. Une hiérarchie s'établit, généralement selon la taille. Les couples se forment lorsque qu'un mâle exprime sa préférence pour une femelle en nageant à ses côtés et en restant près d'elle durant une certaine période de temps. Par la suite, le mâle se place devant la femelle. Il recourbe la partie postérieur de son corps, la « caresse » et se frotte contre elle. L'acte sexuel est rapide, d'une durée d'environ 10 à 30 secondes, mais est répété plusieurs fois à intervalles de quelques minutes. Il se produit sous la surface de l'eau. Les dauphins nagent ventre contre ventre, la femelle tournant le dos vers le bas. Le pénis du mâle s'insère dans le vagin de la femelle.

Intelligence et système cérébral

Le cerveau du Grand dauphin est d'une taille comparable à celui d'un hominoïde. Comme pour l'humain, il est constitué de deux hémisphères mais son cortex cérébral est plus mince, bien qu'il soit plus étendu (de 40%). Sa complexité est à peu près équivalente à celle de l'humain. Son développement se complète en 10 années environ.

Durant le sommeil, le dauphin traverse une phase de sommeil paradoxal, comme tous les autres mammifères. La respiration du dauphin est volontaire, même durant le sommeil. Il est donc impossible pour les vétérinaires de l'anesthésier avant une opération, étant donné le risque de mort par asphyxie. L'électro-encéphalographie a révélé que le dauphin n'utilise qu'un hémisphère cérébral à la fois lors du sommeil, probablement pour continuer à contrôler son système respiratoire volontaire.

La taille du cerveau du dauphin donne lieu à de nombreuses spéculations. Dans les années 1960, certains y entrevoyaient la possibilité de capacité linguistique. Des études subséquentes proposent plutôt l'idée que ce cerveau soit principalement dédié à la nage et l'ouïe.

Il n'existe pas de définition universellement acceptée de ce qu'est l'intelligence. Si on la définit comme « la capacité de raisonner, de planifier, de résoudre des problèmes, d'abstraire, de comprendre des idées complexes, d'apprendre rapidement et d'apprendre de l'expérience », alors selon certaines études, les dauphins surpassent les chimpanzés lors de tests mesurant ces types d'habiletés. Il semble entre autres que les dauphins possèdent certaines aptitudes mathématiques, des aptitudes donc hautement abstraites.

En 1997, des chercheurs ont observé l'utilisation d'outils chez les dauphins de la Baie Shark, en Australie. Ceux-ci y utilisaient des éponges marines, placées sur leur rostre, présumément pour protéger leur bouche lors de la recherche de nourriture dans les fonds sableux. Ce comportement a été observé uniquement dans la baie Shark, et presque seulement chez les femelles. C'est l'unique cas connu d'utilisation d'outils par des mammifères marins, à l'exception des loutres. Une étude effectuée en 2005 a permis de démontrer que ce comportement est enseigné par les mères à leurs filles.