Pic pétrolier - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Les nouvelles sources de pétrole

Les nouvelles découvertes de pétrole dit conventionnel vont en se raréfiant. Aujourd'hui les champs pétroliers découverts sont généralement situés dans les zones les plus difficiles d'accès et sont de taille de plus en plus réduite; le pétrole fourni par ces gisements est coûteux à produire. Compte tenu de la raréfaction des découvertes, beaucoup d'espoirs sont placés dans des sources, qui n'avaient jusqu'à présent pas été retenues parce que beaucoup plus coûteuses et qui sont regroupées sous l'appellation de pétrole non conventionnel : sous cette appellation sont regroupés le pétrole ultra-lourd nécessitant des traitements complexes, le pétrole synthétique fabriqué à partir de la biomasse, du gaz ou du charbon ainsi que les schistes bitumineux. La production de pétrole non conventionnel représente aujourd'hui une très faible proportion de la production totale (moins de 4%) et les prévisions les plus optimistes situent sa part à long terme (2030) entre 10 et 20%.

Le pétrole conventionnel

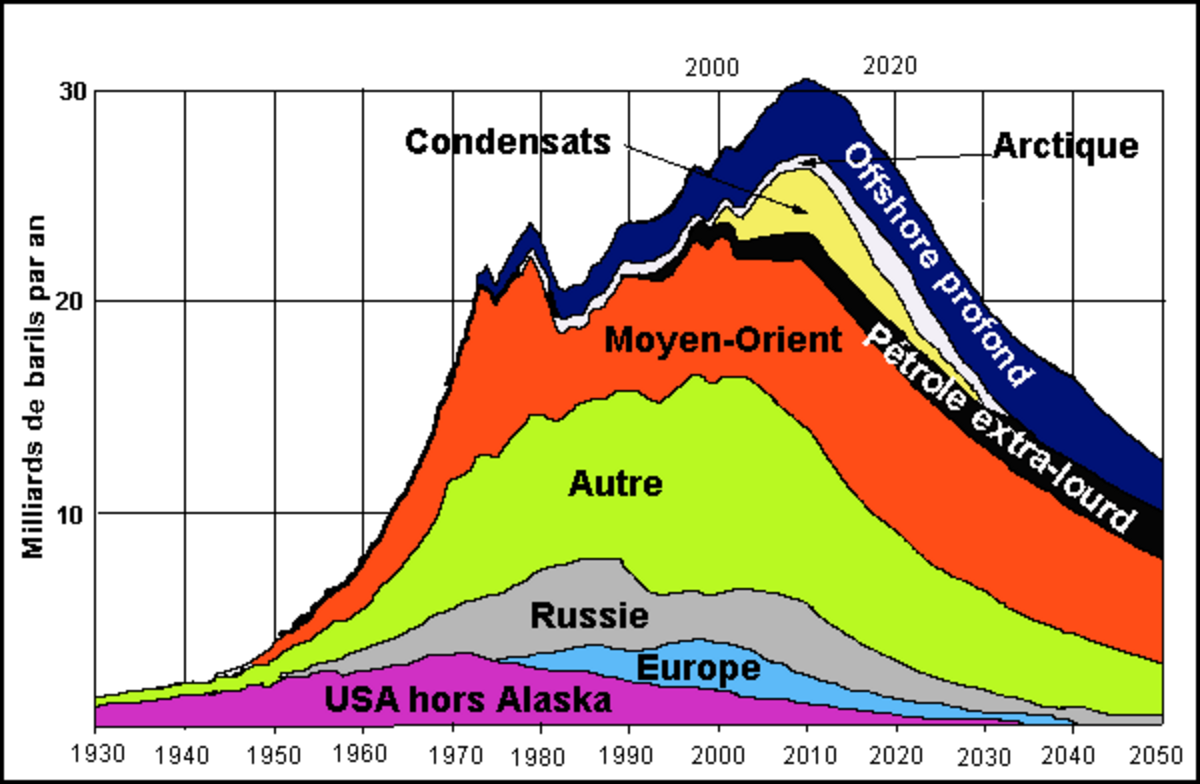

Le pétrole conventionnel (95 % de ce qui a été exploité jusqu’ici) est défini comme étant « le pétrole qui peut être produit dans des conditions techniques et économiques satisfaisantes ». Traditionnellement on fait rentrer dans cette définition assez vague les pétroles extraits depuis les terres émergées en (excluant les pétroles atypiques (condensats, sables bitumineux...) et la récupération tertiaire sur les gisements de pétrole conventionnel...) et les pétroles extraits depuis des plateformes en mer (offshore) lorsque la profondeur est inférieure à 500 mètres. Grâce aux progrès techniques qui ont rendu leur production économiquement rentable on y inclut désormais également le pétrole en provenance de l'offshore profond et celui issu des régions arctiques.

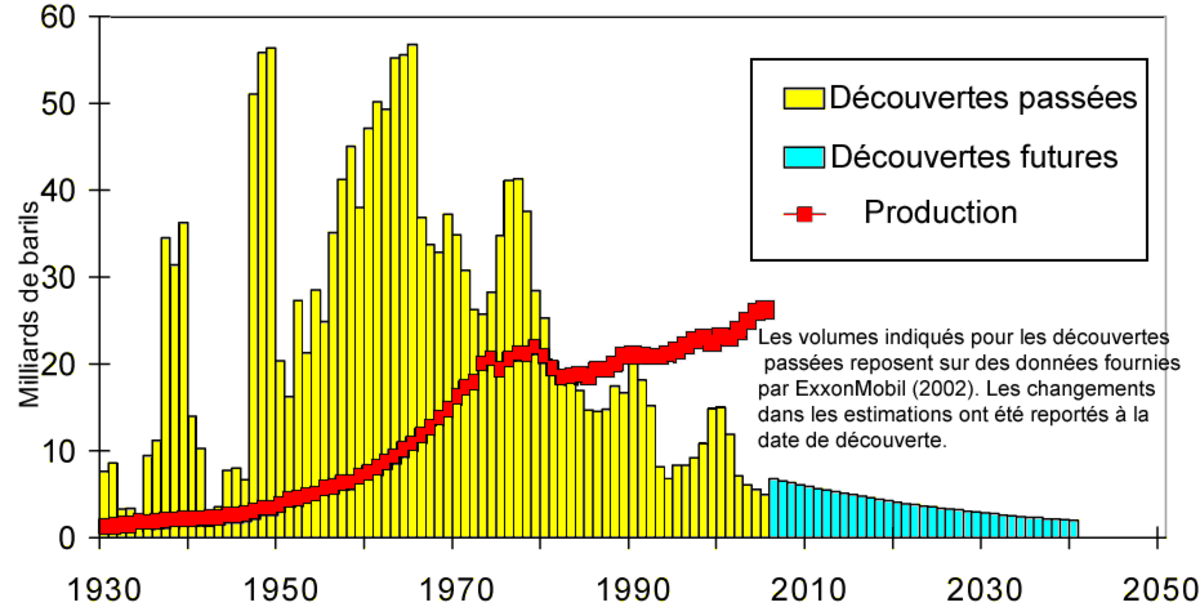

Les découvertes de gisements pétroliers conventionnels ont atteint un pic dans les années 1960 : depuis cette date le volume de pétrole découvert chaque année est, en moyenne lissée, décroissant. Il est passé en dessous de celui de la production annuelle au début des années 1980. Ces dernières années on ne découvre plus qu'un baril de pétrole conventionnel pour 3 consommés.

Le pétrole « subconventionnel »

Ce terme utilisé par le géologue Alain Perrodon regroupe le pétrole dont la production est devenu économiquement viable depuis quelques années :

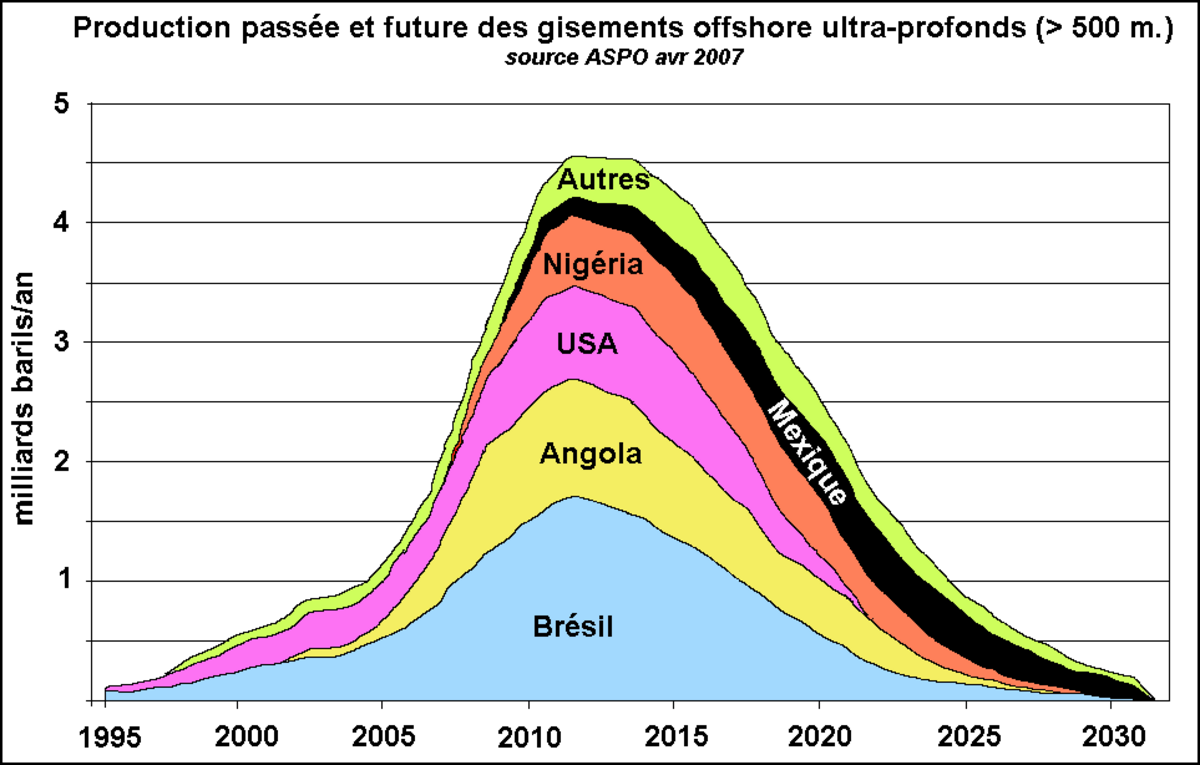

- le pétrole extrait de gisements en « offshore profond » situés en mer jusqu'à 3 000 mètres de profondeur sont désormais exploitables grâce à la mise au point d'installations de production sous-marines automatisées. Les principaux gisements de ce type sont situés au large de l'Angola, du golfe du Mexique, du Nigéria et du Brésil. Une estimation datant de 2004 table sur un pic de production en 2012 avec un volume 6 millions de barils par jour (7% de la production quotidienne mondiale actuelle).

- le pétrole issu de gisements dit « polaires » situés dans l'océan Arctique ou sur son pourtour dont l'exploitation est rendue difficile par la menace des icebergs et les conditions climatiques extrêmes. Le plus gros gisement de cette catégorie situé en Alaska est en exploitation depuis deux décennies mais est en voie de déclin rapide. Le potentiel global de cette région serait selon l'avis de la plupart des géologues faible. Les conditions de production constituent un challenge technique difficile à relever car contrairement à l'Alaska, la production devra être réalisée en offshore dans des mers envahies par les glaces. Bien que les ressources de l'Antarctique soient protégées par traité, il est probable que la pression de la demande contribuera à assouplir cette position auquel cas le pétrole produit relèverait de la même catégorie que le pétrole arctique. Mais là également les géologues estiment que les réserves sont limitées.

La complexité technique de l'extraction du pétrole subconventionnel nécessite des moyens financiers et techniques gigantesques. L'entrée en production de certains de ces gisements pourrait être plus tardive que prévue et donc ne pas assurer la relève partielle du pétrole conventionnel avant le pic pétrolier mondial. La rentabilité de ces gisements peut être également mise en doute : un économiste mentionnait que la rentabilité de la production du grand gisement découvert par le Brésil en 2008 nécessitait un pétrole à au moins 240 $ le baril.

Le pétrole non conventionnel

Le pétrole non-conventionnel rassemble tous les pétroles qui ne sont pas produits par les techniques classiques de forage. Pour pouvoir être viable la production du pétrole non conventionnel doit faire face à plusieurs contraintes : coût, bilan énergétique négatif, dégâts écologiques, utilisation de ressources critiques (céréales). Ce type de pétrole représente une part croissante de la production de pétrole (de l'ordre de 10% actuellement) et est amené à prendre en partie le relais du pétrole conventionnel dans les années qui viennent. Toutefois, certains experts estiment que les quantités de pétrole non-conventionnel produites seront toujours secondaires, car la production de ce pétrole restera toujours très coûteuse, lente (car nécessitant beaucoup de capitaux) et elle consomme beaucoup d'énergie en entrée. L'extraction et le traitement va accroître dans des proportions considérables le CO2 produit par les activités humaines.

| Prévisions fin 2007 de l'agence de l'énergie américaine (EIA) | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Source du pétrole | Production de pétrole non conventionnel dans le scénario prix du pétrole élevé hors condensats et récupération tertiaire (chiffres en millions de barils par jour) | ||||||

| 2006 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | commentaires | |

| Biomasse | 0,6 | 1,3 | 2,1 | 3 | 3,7 | 4,2 | En 2030 Brésil 1,5 Mb. (canne à sucre) États-Unis 1,2 Mb.(maïs) |

| Sables bitumineux | 1,2 | 2 | 4,1 | 6,1 | 7,5 | 8,7 | Canada |

| Pétrole extra-lourd | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 1,6 | 1,9 | 2,3 | Vénézuela |

| Pétrole synthétisé à partir du charbon | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,8 | 1,5 | 2,7 | En 2030 États-Unis 1,2 Mb., Afrique du Sud 0,7 Mb., Chine 0,5 Mb. |

| Pétrole synthétisé à partir du gaz | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | En 2030 Qatar 0,4 Mb., Afrique du Sud 0,1 Mb. |

| Schistes bitumineux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | |

| Production totale de pétrole | 84,2 | 88,7 | 89,7 | 91,7 | 95,2 | 99,3 | |

| % de la production totale | 3% | 4,2% | 9,4% | 13,4% | 16,4% | 19% | |

Le pétrole extra-lourd

Le pétrole extra-lourd est un pétrole qui a été dégradé par des bactéries et qui est constitué de molécules d'hydrocarbures très lourdes où prédominent le carbone. Très visqueux, son extraction est difficile, coûteuse en énergie. Sa transformation en sous-produits utilisables (carburant…) nécessite la mise en œuvre de procédés industriels également coûteux et consommateurs d'énergie. On trouve des gisements de pétrole extra-lourds un peu partout sur la planète avec des volumes considérables. Les gisements les plus importants sont situés au Venezuela et au Canada. La production tournait en 2007 aux alentours de 1,5 million de barils /jours (moins de 2% de la production mondiale de pétrole).

Les sables bitumineux du Canada

Le site de sables bitumineux le plus important est situé au Canada (aux bord du lac Athabasca dans l'Alberta) . Le pétrole contenu dans ces champs se présente sous forme de bitume, qu'il est possible de transformer en carburant. Les réserves sont estimées sur la base d'hypothèses plutôt conservatrices à 180 milliards de barils (plus de 15% des réserves mondiales de pétrole).

La production à partir du gisement de l'Alberta est en plein essor et a atteint 1 million de barils par jour en 2007. La production visée est de 2 millions de barils/jour en 2010 et de 4 millions en 2020. Mais le procédé nécessite une grande quantité de gaz, environ 30 m³ par baril produit. Pour atteindre les objectifs de 2020, il faudrait utiliser la totalité de la production de gaz canadien actuelle (au détriment de la consommation industrielle et domestique) alors que les gisements canadiens sont aujourd'hui en déclin et que les réserves seront épuisées d'ici 8 ans. Il est envisagé de faire venir du gaz de l'Alaska mais on se heurte à des problèmes de coûts (construction du gazoduc) et le gisement de gaz qui serait utilisé ne permettrait de traiter que 3 millions de barils par jour. Il est également envisagé de construire une dizaine de centrales nucléaires pour suppléer à la pénurie de gaz, mais une fois la décision prise il faudrait attendre au moins une décennie avant que ces centrales deviennent opérationnelles.

Le pétrole extra-lourd du Venezuela

Le deuxième grand gisement de pétrole extra-lourd est situé dans le bassin de l'Orénoque. Le pétrole exploité au Venezuela est moins dense que celui du Canada. En 2005 il était produit environ 0,5 million de barils/jour. Mais la situation perturbée du pays freine l'exploitation de ces gisements qui nécessitent beaucoup de capitaux et des capacités techniques (raffinage...) disponibles essentiellement en Amérique du Nord.

Réserves et perspectives

Selon P.R. Bauquis, en partant de l'hypothèse que les problèmes d'énergie nécessaires en entrée et d'émission de CO2 soient résolus (utilisation de l'énergie nucléaire,...), les réserves exploitables pour ces deux pays se situeraient aux alentours de 600 milliards de barils distribués à égalité entre ces deux pays. Toujours selon le même auteur, la production totale de pétrole à partir de ce type de gisement pourrait atteindre 6 millions de barils/jour en 2020 (8% de la production actuelle) et 10 millions de barils/jour en 2050 avec la montée en puissance à cette date de nouveaux producteurs comme la Russie et la Chine.

Les schistes bitumineux

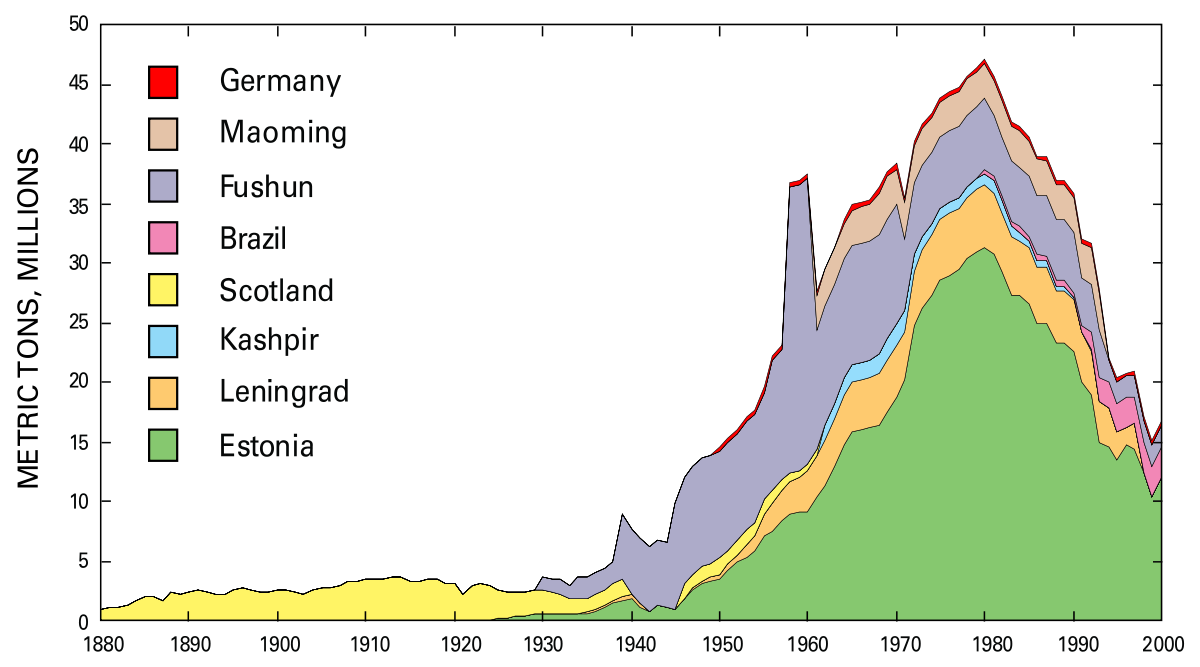

Les schistes bitumineux contiennent du kérogène, un précurseur du pétrole qui n'a pas achevé le cycle qui transforme la matière organique en pétrole. Le kérogène peut être converti en pétrole par pyrolyse. Mais les tentatives pour exploiter ces réserves, qui remontent à plus d'un siècle, restent aujourd'hui à l'état d'expériences pilotes. Le seul emploi à l'échelle industrielle est l'utilisation en tant que combustible dans les centrales thermiques (70 % de la production mondiale en Estonie).

Des procédés d'extraction encore expérimentaux

Les procédés d'extraction et de transformation en pétrole expérimentés aujourd'hui sont confrontés à des problématiques de EOREI (rapport énergie utilisée/énergie récupérée), pollution et utilisation intensive des ressources hydriques. Le procédé le plus connu, mis en œuvre par la compagnie Shell dans le Colorado, en donne un bon aperçu :

C'est un processus in situ c'est-à-dire que les schistes bitumineux sont transformés en pétrole dans le gisement sans être extraits ce qui permet de récupérer une plus forte proportion des réserves en place. On commence par isoler le gisement des eaux souterraines environnantes en l'entourant d'un mur de glace créé en forant sur la circonférence du gisement des puits profonds de 610 mètres tous les 2 mètres dans lesquels on fait circuler un liquide réfrigérant qui fait descendre la température du sous-sol à -50°C. Dans le périmètre ainsi circonscrit on fore des puits tous les 12 mètres dans lesquels sont insérés des systèmes de chauffage qui portent la température des schistes à 340°C : celui-ci se transforme alors lentement en pétrole et en gaz. Ce chauffage doit être maintenu durant environ 4 ans. À l'issue de cette période le pétrole et le gaz sont pompés. Selon Shell le processus a un EOREI compris entre 3 et 4.

Réserves et perspectives

Les réserves mondiales de schiste bitumineux sont estimées à 2 600 milliards de barils de pétrole potentiellement exploitables (2 fois les réserves de pétrole conventionnel), dont la moitié aux États-Unis.

Selon P.R. Bauquis la production de pétrole à partir de schiste bitumineux ne pourra fournir de volumes significatifs qu'après 2020 avec une production de 5 millions de barils en 2050 en ayant sans doute recours à l'énergie nucléaire et si les hypothèques environnementales ont pu être levées.

Les pétroles synthétiques

Les agrocarburants

Les agrocarburants tels que le biodiesel et le bioéthanol sont produits à partir de la biomasse (déchets, céréales). On parle aussi de biocarburants, comprendre des carburants issus de productions vivantes. En 2007, 22 millions de tonnes de biodiesel et de bioéthanol ont été produites essentiellement par les États-Unis (12 Mt) et le Brésil (11Mt). La brutale accélération de la production d'agrocarburants aux États-Unis à partir du maïs a contribué à faire flamber le cours mondial des céréales et a prouvé que la contribution de cette filière comportait des risques pour la production alimentaire mondiale et l'accès alimentaire des plus pauvres (au Brésil, la production d'éthanol utilise des résidus de cannes à sucre et n'entre pas en compétition avec la filière alimentaire). De plus, la production en masse d'agrocarburants est accusée de contribuer à l'accentuation de la destruction des forêts tropicales, de porter atteinte à la biodiversité comme à la qualité des sols et des eaux du fait d'une monoculture intensive et de l'usage d'intrants agro-chimiques.

La transformation du charbon et du gaz naturel

La charbon et le gaz naturel peuvent être transformés par le Procédé Fischer-Tropsch pour fournir des pétroles synthétiques. L'Afrique du Sud est le principal producteur de cette filière avec 0,16 million de barils/jour produit à partir du charbon (Coal to Liquid) et 0,045 à partir du gaz (GTL Gaz to Liquid)

La récupération tertiaire sur les gisements de pétrole conventionnel

La récupération tertiaire du pétrole des gisements de pétrole (en anglais E.O.R. Enhanced Oil Recovery) permet d'augmenter le taux de récupération des gisements existants en utilisant des procédés technologiques variables pour relancer la production de gisements en déclin. Aujourd'hui la récupération tertiaire est utilisée sur 2% des gisements. Le principal procédé utilisé aujourd'hui est l'injection de vapeur chaude pour fluidifier le pétrole et permettre sa migration vers les puits. Les spécialistes « optimistes » placent beaucoup d'espoirs dans l'amélioration des techniques de récupération tertiaire : les gains espérés font partie intégrante des réserves de pétrole non conventionnel. La bonne tenue des réserves durant les 3 dernières décennies a en partie été mise au crédit de l'amélioration des techniques de récupération tertiaire, à tort selon le géologue Laherrère. Selon ce dernier il ne faut pas attendre non plus de gains significatifs de cette technique dans le futur.

Les hydrates de méthane

L'hydrate de méthane est du méthane piégé dans la glace. Cette source d'hydrocarbure est considérée comme inexploitable avec la technologie actuelle et n'est pas prise en compte dans les prévisions de production d'hydrocarbure à moyen terme. On le trouve en abondance au fond des océans et dans le pergélisol des régions continentales les plus froides (Sibérie, Nord du Canada). Les projets pilotes menés entre autres par le Japon se sont jusqu'à présent révélés infructueux (faible concentration des hydrates). La mise en production pourrait par ailleurs libérer d'énormes quantités de méthane dans l'atmosphère contribuant à accélérer le réchauffement climatique (le méthane est 20 fois plus actif que le CO2 dans ce domaine). C'est une source d'hydrocarbure qui reste aujourd'hui très hypothétique.