Hydro-Québec - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Historique

Dans les années qui ont suivi la Grande Dépression des années 1930, des voix s'élèvent au Québec en faveur d'une intervention du gouvernement dans le secteur de l'électricité. Les reproches se multiplient à l'endroit du « trust de l'électricité » : leurs tarifs sont considérés abusifs et leurs profits excessifs. Inspirés par la nationalisation de la production et la municipalisation de la distribution menée en Ontario par Sir Adam Beck au début du XXe siècle, des personnalités, comme Philippe Hamel et T.-D. Bouchard, proposent d'imiter la province voisine. Porté au pouvoir en 1939, Adélard Godbout est favorable aux idées des partisans de la nationalisation. Il dénonce l'inefficacité du système, dominé par des intérêts anglophones, ainsi que la collusion entre les deux principaux acteurs, la Montreal Light, Heat and Power (MLH&P) et la Shawinigan Water and Power, qu'il qualifie de « dictature économique crapuleuse et vicieuse ».

Les deux nationalisations

| Hydro-Québec en 1959 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 91,38 M $ |

| Bénéfice net | 24,58 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 2 906 MW |

| Ventes | 13,7 TWh |

| Clients résidentiels | 475 000 |

| Employés permanents | 3 439 |

| Mises en service | Beauharnois (phase 2) Bersimis 1 Bersimis-2 |

| | |

| . | |

Premières années

À l'automne 1943, le gouvernement Godbout dépose un projet de loi afin de prendre le contrôle de la MLH&P, qui exerce un monopole dans la grande région de Montréal. Le 14 avril 1944, l'Assemblée législative du Québec adopte une loi créant une entreprise commerciale de propriété publique, la Commission hydroélectrique de Québec, abrégée en Hydro-Québec. La loi confie à la nouvelle société le mandat de « fournir l'énergie [...] aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière », de restaurer le réseau électrique, vétuste, et de développer l'électrification des régions rurales, non desservies par les entreprises existantes.

La prise de contrôle de la MLH&P survient dès le lendemain, le 15 avril 1944 et la défaite du parti libéral de Godbout, battu par l'Union nationale de Maurice Duplessis quelques mois plus tard, ne remet pas en cause cette décision. Le ministre Daniel Johnson, qui deviendra Premier ministre entre 1966 et 1968, sera de ceux qui encourageront le développement d'Hydro-Québec.

La nouvelle direction doit accroître rapidement la production de l'entreprise si elle veut subvenir à l'augmentation rapide de la demande. Dès 1948, Hydro-Québec met en chantier la deuxième phase de la centrale de Beauharnois, qui sera complétée en 1953. Une fois ce projet terminé, la société entreprend la construction de deux centrales sur la rivière Betsiamites sur la Côte-Nord, à 700 km de Montréal. Les centrales Bersimis-1 et Bersimis-2 sont construites entre 1953 et 1959. Elles constituent un banc d'essai technique et offrent un avant-goût du développement des prochaines décennies dans le Nord du Québec.

Révolution tranquille

La Révolution tranquille n'interrompt pas l'aménagement de nouveaux barrages. Au contraire, elle lui apporte une impulsion nouvelle sous la gouverne de René Lévesque, qui hérite du poste de ministre responsable d'Hydro-Québec après l'élection de « l'équipe du tonnerre » de Jean Lesage. Le ministre approuve la poursuite des projets et se prépare à nationaliser les 11 compagnies privées qui dominent la production et la distribution dans la plupart des régions du Québec.

Le 12 février 1962, Lévesque donne le coup d'envoi à sa campagne pour la nationalisation. Dans un discours prononcé devant les représentants de l'industrie, il dénonce la situation actuelle, « un tel fouillis, invraisemblable et coûteux ». Il ajoute que la réforme contribuera à « un aménagement rationel de notre économie ». Le ministre fait ensuite le tour du Québec pour rassurer le public et réfuter les arguments de la Shawinigan Water & Power, le principal opposant au projet. Les 4 et 5 septembre 1962, il parvient à convaincre ses collègues du gouvernement libéral d'appuyer la nationalisation pendant une réunion secrète du conseil des ministres, au camp de pêche du lac à l'Épaule. La question sera l'enjeu d'une élection générale anticipée. Le thème choisi est « Maîtres chez nous ».

Le gouvernement Lesage est réélu en novembre 1962 et René Lévesque va de l'avant : Hydro-Québec lance une offre publique d'achat et achète toutes les actions des 11 compagnies privées pour la somme de 604 millions de dollars. Presque toutes les coopératives électriques et une partie des réseaux municipaux acceptent aussi l'offre d'achat et sont fusionnés. Hydro-Québec devient ainsi le plus grand fournisseur d'électricité québécois le 1er mai 1963.

Les années 1960 et 1970

Au lendemain de la nationalisation de 1963, Hydro-Québec mène trois grands dossiers de front. En doublant de taille du jour au lendemain, elle doit d'abord se réorganiser afin d'intégrer les nouvelles filiales aux structures existantes, tout en imposant le français comme langue de travail au sein de l'entreprise. En même temps, elle doit standardiser des réseaux hétéroclites, ce qui nécessite la conversion de milliers de clients de l'Abitibi à la fréquence standard de 60 hertz. Tout cela en poursuivant la construction d'un autre grand complexe hydroélectrique sur la Côte-Nord.

Manic-Outardes

Depuis 1959, la construction du projet Manic-Outardes bat son plein dans l'arrière-pays de Baie-Comeau. Des milliers d'ouvriers sont à l'œuvre afin de construire les sept centrales du complexe, dont le colossal barrage Daniel-Johnson est l'emblème. Large de 1 314 mètres, l'ouvrage en voûte et contreforts est le plus imposant au monde. Le barrage a été nommé en l'honneur du premier ministre, qui est mort sur les lieux le 26 septembre 1968, quelques heures avant la cérémonie de parachèvement du barrage.

Le projet Manic-Outardes consiste en quatre centrales, d'une puissance de 3 675 MW, sur la rivière Manicouagan et de trois centrales (1 842 MW) sur la rivière aux Outardes. La construction du complexe se terminera en 1976 sur la rivière Manicouagan avec l'installation des derniers groupes à la centrale René-Lévesque et en 1978 sur la rivière aux Outardes, lors de la mise en service de la centrale Outardes-2.

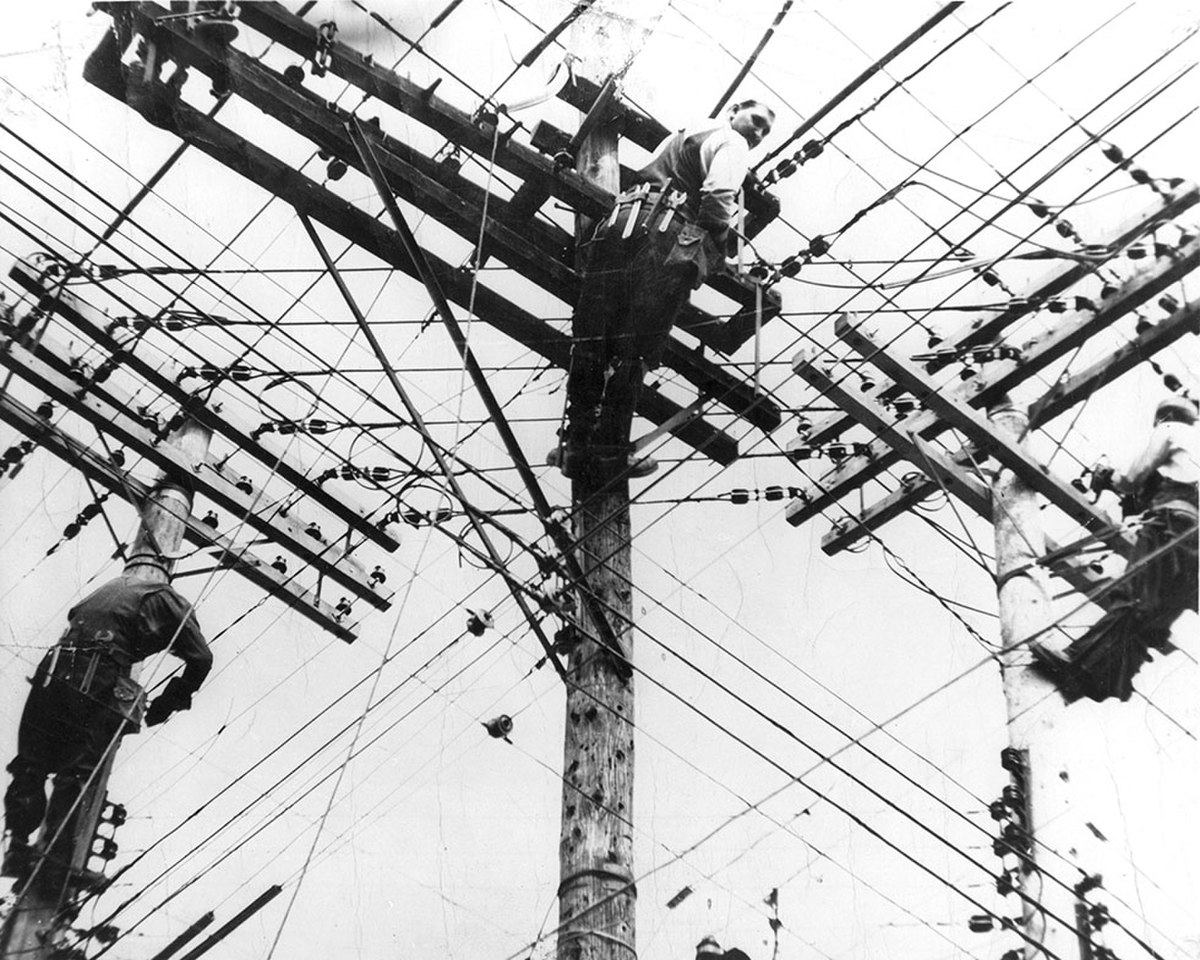

Les coûts des infrastructures de transport de l'électricité produite par ces nouveaux barrages, situés à des centaines de kilomètres des grands centres urbains, posent un problème qui divise les ingénieurs d'Hydro-Québec. L'ingénieur Jean-Jacques Archambault propose de construire des lignes à 735 kilovolts (kV), une tension beaucoup plus élevée que celles qui sont généralement utilisées à cette époque. Archambault persiste et convainc ses collègues. Son projet inédit monopolise les efforts d'Hydro-Québec et de quelques-uns des plus grands fournisseurs internationaux de matériel à haute tension et la première ligne du réseau à 735 kV a été mise en service le 29 novembre 1965.

Chutes Churchill

| Hydro-Québec en 1969 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 398 M $ |

| Bénéfice net | 78 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 9 809 MW |

| Ventes | 46,8 TWh |

| Clients résidentiels | 1 567 000 |

| Employés permanents | 11 890 |

| | |

| . | |

En faisant l'acquisition de la Shawinigan Water & Power et de certaines de ses filiales en 1963, Hydro-Québec obtient une participation de 20 % au capital d'une société qui planifie la construction d'une centrale hydroélectrique aux chutes Hamilton, au Labrador, avec la British Newfoundland Corporation Limited (Brinco), un consortium de de financiers britanniques dirigés par Edmund de Rothschild, de NM Rothschild & Sons. Après des années de négociations, les parties concluent une entente définitive le 12 mai 1969.

En vertu de l'entente, Hydro-Québec achète la quasi-totalité de l'électricité produite pendant 65 ans à un quart de cent le kilowattheure (kWh) — le taux exact a été fixé à 0,25425 cent le kilowattheure jusqu'en 2016 et 0,20 cent pour les dernières 25 années du contrat. En échange, elle partage les risques d'intérêts et rachète une partie de la dette du projet pour une participation accrue à 34,2 % dans le capital de la société propriétaire de l'ouvrage, la Churchill Falls (Labrador) Corporation Limited. La centrale de Churchill Falls, d'une puissance installée de 5 428 mégawatts, effectue ses premières livraisons à Hydro-Québec le 6 décembre 1971 et la mise en service des 11 turbines sera complétée en 1974.

À Terre-Neuve, le gouvernement change en 1972 et le libéral Joey Smallwood est remplacé par le conservateur Frank Moores. Le nouveau gouvernement est scandalisé par les prix prévus au contrat, d'autant plus que les prix de l'énergie montent en flèche durant cette période, marquée par le premier choc pétrolier. Sous la menace d'une loi d'expropriation de Brinco, le gouvernement de Terre-Neuve rachète la participation du promoteur dans CF(L)Co. en juin 1974, pour la somme de 160 millions de dollars. Ce faisant, la province récupérait la concession hydraulique du cours inférieur du fleuve Churchill.

Le nouvel actionnaire majoritaire insiste ensuite pour renégocier le contrat de vente d'électricité avec Hydro-Québec. S'amorce alors une bataille judiciaire qui se terminera à deux reprises devant la Cour suprême du Canada. La cour tranche en faveur d'Hydro-Québec les deux fois, en 1984 et en 1988.

La Baie James

| Hydro-Québec en 1979 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 1 978 M $ |

| Bénéfice net | 746 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 14 475 MW |

| Ventes | 97,0 TWh |

| Clients résidentiels | 2 108 000 |

| Employés permanents | 17 880 |

| | |

| . | |

Un an après son élection en 1970, le nouveau Premier ministre Robert Bourassa lance « le projet du siècle » afin de tenter de réaliser sa promesse de 100 000 nouveaux emplois. Le 30 avril 1971, il annonce, devant des membres du Parti libéral du Québec, qu'Hydro-Québec construira un complexe hydroélectrique de 10 000 mégawatts dans la Jamésie, région de la baie James. Après avoir évalué les options disponibles, le gouvernement et Hydro-Québec optent l'année suivante pour la construction de trois centrales sur la Grande Rivière : LG-2, LG-3 et LG-4.

En plus des difficultés techniques et logistiques que posent un projet de cette envergure dans une région pratiquement vierge et éloignée, le président de la Société d'énergie de la Baie James, Robert A. Boyd, doit faire face à l'opposition des 5 000 résidents cris du territoire, qui craignent les conséquences qu'aura le projet sur leur mode de vie traditionnel. En novembre 1973, les Cris obtiennent une injonction qui arrête temporairement les travaux. L'opposition des autochtones forcera le gouvernement Bourassa à négocier un compromis avec les résidents.

Le recours judiciaire du Grand Conseil des Cris force le gouvernement du Québec à négocier une solution. Le 11 novembre 1975, les parties signent la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. La convention accorde aux Cris et aux Inuit une compensation financière, un territoire défini, la gestion des services de santé et d'éducation en échange d'une reconnaissance territoriale réciproque et de l'arrêt des poursuites.

À la pointe des travaux, entre 1977 et 1981, entre 14 000 travailleurs et 18 000 travailleurs œuvrent sur les chantiers de la Baie-James. Inaugurée le 27 octobre 1979, la centrale souterraine LG-2, d'une puissance initiale de 5 328 mégawatts, est la plus puissante de son genre au monde. La centrale, le barrage et le réservoir seront renommés en l'honneur de Robert Bourassa quelques jours après sa mort, en 1996. La construction de la première phase du projet est complétée par la mise en service de LG-3 en juin 1982 et de LG-4 au début de 1984. Une seconde phase du projet, comprenant l'aménagement de cinq centrales supplémentaires — les centrales LG-1 (1 436 mégawatts), LG-2A (2 106 mégawatts), Laforge-1 (878 mégawatts), Laforge-2 (319 mégawatts) et Brisay (469 mégawatts) —, sera réalisée entre 1987 et 1996.

Les années 1980 et 1990

Traversée sous-fluviale

Après deux décennies de croissance soutenue, les années 1980 et 1990 seront difficiles pour Hydro-Québec, qui doit faire face à plusieurs controverses environnementales et à une certaine méfiance du public, en raison des controverses et des hausses de tarifs. Les répercussions du deuxième choc pétrolier et la sévère récession qui a suivi forcent aussi l'entreprise à modifier ses stratégies de développement pour recentrer ses priorités vers les besoins des consommateurs. Ainsi, un nouveau projet d'aménagement hydroélectrique et la construction d'une ligne à haute tension destinée à l'exportation vers la Nouvelle-Angleterre se heurtent à l'opposition de groupes autochtones et environnementaux canadiens et américains, alors que les éléments provoquent deux pannes générales en moins d'un an.

Afin d'exporter l'électricité de la Baie-James vers la Nouvelle-Angleterre, Hydro-Québec se propose de construire une ligne de transport d'électricité à courant continu de 450 kV, le Réseau multiterminal à courant continu. La ligne, d'une capacité de 2 000 mégawatts et longue de 14 800 km, doit relier les centrales de la Baie-James, à la région de Boston au Massachusetts. La construction de la ligne se déroule généralement sans incident, sauf à l'endroit où les câbles à haute tension doivent traverser le fleuve Saint-Laurent, entre Grondines et Lotbinière.

En raison de l'opposition organisée des citoyens des deux rives, dont la tisserande réputée Micheline Beauchemin, Hydro-Québec doit construire un tunnel de 4 km sous le fleuve, au coût de 144 millions de dollars. Cette ligne sous-fluviale a nécessité deux ans et demi de travail. Elle a été mise en service le 1er novembre 1992.

Grande-Baleine

| Hydro-Québec en 1989 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 5 559 M $ |

| Bénéfice net | 565 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 25 126 MW |

| Ventes | 137,6 TWh |

| Clients résidentiels | 2 802 000 |

| Employés permanents | 19 437 |

| | |

| . | |

Hydro-Québec et gouvernement Bourassa auront toutefois beaucoup plus de difficultés dans le Nord du Québec. Annoncé en 1986, le projet Grande-Baleine prévoit la construction de trois centrales hydroélectriques sur la Grande rivière de la Baleine. Ce projet de 12,6 milliards de dollars aurait eu une puissance installée de 3 160 mégawatts et devait produire 16,3 térawattheures d’énergie annuellement à sa mise en service, en 1998-1999.

Le projet suscite immédiatement la controverse. Comme en 1973, les Cris du Nord du Québec s'opposent au projet. Ils intentent des recours judiciaires contre Hydro-Québec, au Québec, au Canada et dans plusieurs États américains, afin d'arrêter la construction ou de stopper les exportations d'électricité québécoise vers les États-Unis. Les Cris obtiennent du gouvernement fédéral qu'il mène des processus d'évaluation environnementaux distincts, afin d'étudier la construction du complexe. Les dirigeants cris s'allient aussi à des groupes écologistes américains et lancent une campagne de relations publiques attaquant le projet Grande-Baleine, Hydro-Québec et le Québec en général. La campagne menée tambour battant aux États-Unis et en Europe quelques mois après l'échec de l'Accord du lac Meech et la crise d'Oka, exaspère les groupes écologistes québécois qui se sont dissociés de la campagne des cris.

La campagne connaît cependant du succès dans l'État de New York et force la New York Power Authority à annuler un contrat de 5 milliards de dollars américains, signé avec Hydro-Québec en 1990. Deux mois après son élection, en 1994, le nouveau Premier ministre Jacques Parizeau annonce la suspension du projet de Grande-Baleine, affirmant qu'il n'était pas nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques du Québec.

La nature s'acharne

Hydro-Québec doit aussi lutter sur un autre front. La nature s'acharne contre le réseau de transport de la société, qui subit trois grandes pannes en dix ans. Ces incidents mettent en relief le talon d'Achille du réseau électrique québécois : les grandes distances séparant ses installations de production des principaux centres de consommation.

Le 18 avril 1988 à 2 h 05, tout le Québec, une partie de la Nouvelle-Angleterre et du Nouveau-Brunswick, sont plongés dans le noir en raison d'un bris d'équipement dans un poste de transport sur la Côte-Nord, point de passage obligé de l'électricité qui transite des chutes Churchill, et Manicouagan. La panne, qui a duré jusqu'à huit heures par endroits, a été causée par une accumulation de glace sur les équipements du poste Arnaud.

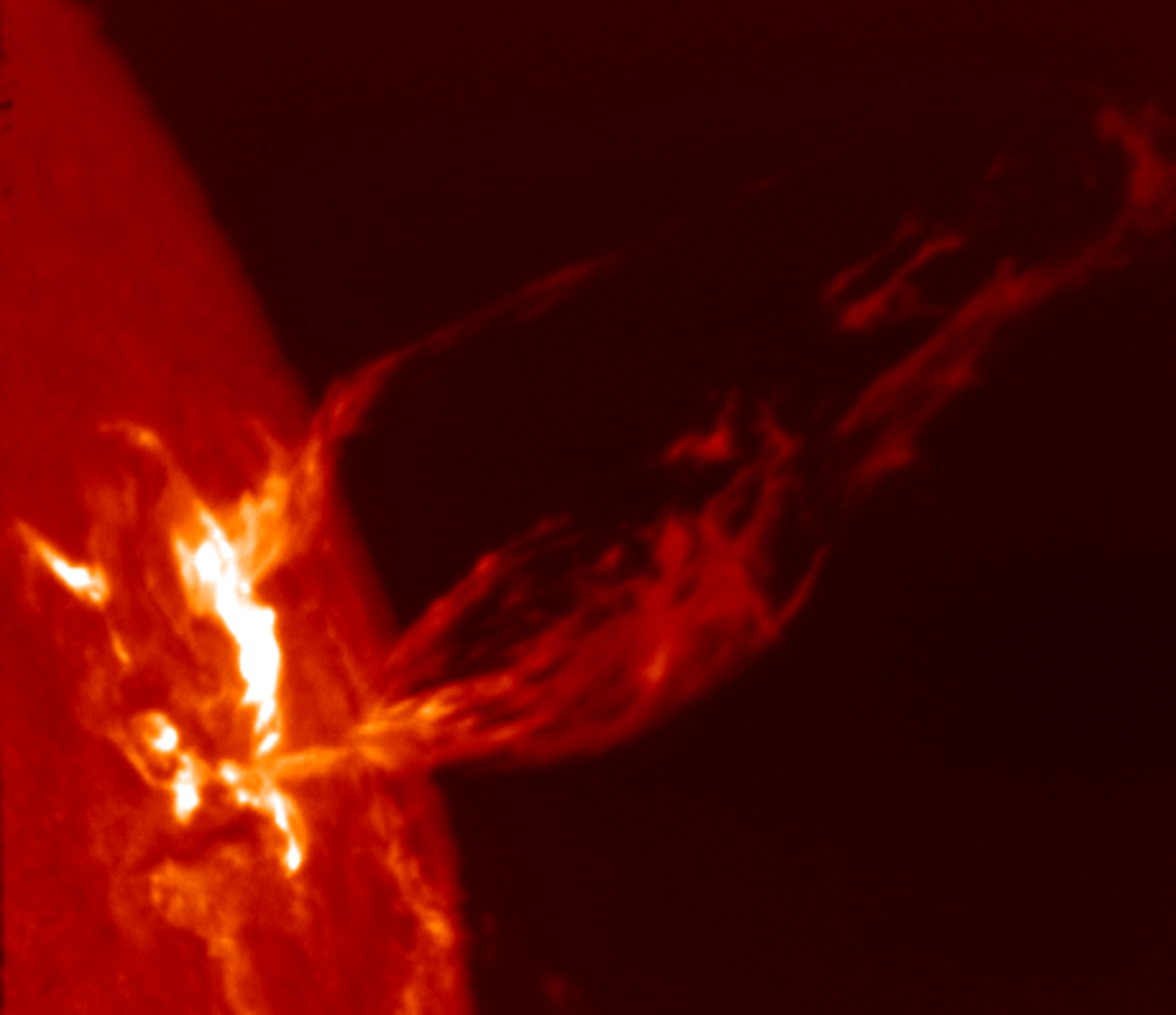

Moins d'un an plus tard, le 13 mars 1989 à 2 h 44, une importante éruption solaire entraîne de brusques variations du champ magnétique terrestre, qui provoquent le déclenchement des mécanismes de protection des lignes de transport d'électricité, isolant le réseau de la Baie-James et entraînant une panne d'électricité générale, qui dure plus de neuf heures. Cette panne a forcé Hydro-Québec à prendre des mesures pour réduire les risques que posent les éruptions solaires.

Crise du verglas

| Hydro-Québec en 1999 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 9 608 M $ |

| Bénéfice net | 906 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 31 505 MW |

| Ventes | 171,7 TWh |

| Clients résidentiels | 3 206 000 |

| Employés permanents | 17 277 |

| | |

| . | |

En janvier 1998, cinq jours consécutifs de pluie verglaçante dans le sud du Québec provoquent la plus grave panne de courant de l'histoire d'Hydro-Québec. Le poids de la glace accumulé sur les lignes de transport et de distribution cause l'écroulement de 600 km de lignes de transport et de 3 000 km de lignes de distribution dans le sud du Québec et plonge 1,4 million d'abonnés dans le noir pour des périodes variant de quelques heures à près de cinq semaines.

Une partie de la Montérégie, surnommée le « triangle noir » par les médias et la population, est particulièrement affectée par la crise du verglas, en raison d'accumulations de glace dépassant les 100 mm. Les abonnés de l'île de Montréal et de l'Outaouais souffrent aussi de l'interruption de service qui prend une importance particulière puisque la majorité des ménages québécois se chauffent à l'électricité. Immédiatement, Hydro-Québec mobilise plus de 10 000 travailleurs pour rebâtir le réseau. Au plus fort de la crise, le 9 janvier 1998, l'île de Montréal n'est plus alimentée que par une seule ligne à haute tension. Le gouvernement prend la décision de couper temporairement l'électricité au centre-ville de Montréal afin de maintenir l'approvisionnement en eau potable de la métropole.

Le service sera finalement rétabli pour l'ensemble des clients le 7 février 1998, ce qui inspirera cette comparaison au rédacteur en chef du magazine L'actualité, Jean Paré, dans son éditorial du 1er mars 1998 : « Tout un pays gelé par la grande Zamboni céleste, paralysé comme un ordinateur bogué, des millions de gens transformés pendant plus de deux semaines en spectateurs obligés. »

La tempête a entraîné des coûts directs de 725 millions de dollars pour Hydro-Québec au cours de l'année 1998 et plus d'un milliard de dollars ont été investis au cours des 10 années suivantes afin de renforcer le réseau contre des événements similaires. Toutefois, une partie des travaux de l'opération de « bouclage » du réseau à 735 kV, autorisée sans évaluation environnementale préalable pendant la crise, s'est rapidement heurtée à l'opposition des citoyens du Val Saint-François, en Estrie, qui obtiennent l'annulation des décrets autorisant la construction. Après l'adoption d'une loi et la tenue d'audiences publiques sur le projet, la construction de la ligne Hertel-Des Cantons sera finalement autorisée en juillet 2002 et mise en service l'année suivante.

Les années 2000

Projet du Suroît

Le moratoire de facto imposé aux nouveaux projets hydroélectriques dans le Nord-du-Québec après l'abandon du projet Grande-Baleine force la direction d'Hydro-Québec à envisager d'autres solutions pour combler l'augmentation de la demande. En septembre 2001, Hydro-Québec annonce qu'elle veut construire une centrale thermique au gaz naturel à cycle combiné, le projet du Suroît. Hydro-Québec fait valoir que cette nouvelle centrale est essentielle à la sécurité des approvisionnements québécois en raison des aléas de l'hydraulicité de ses réservoirs, qu'elle est rentable et qu'elle peut être construite en deux ans.

Cependant, le projet arrive au moment où s'engage le débat sur la ratification par le Canada du protocole de Kyōto. Avec des émissions prévues de 2,25 millions de tonnes de dioxyde de carbone par année, la centrale du Suroît aurait augmenté les émissions totales du Québec de près de 3 %. Face à l'impopularité du projet — un sondage mené en janvier 2004 indique que 67 % des personnes interrogées s'y opposent —, le gouvernement de Jean Charest abandonne le Suroît en novembre 2004.

Reprise des grands projets hydroélectriques

Après une pause dans les années 1990, Hydro-Québec a relancé ses activités de construction de nouvelles centrales au début du XXIe siècle, avec les projets SM-3 en 2004 (884 mégawatts) ; Toulnustouc en 2005 (526 mégawatts) ; Eastmain-1 en 2007 (480 mégawatts) ; Péribonka (385 mégawatts) et Mercier en 2008 (50,5 mégawatts) ; Rapides-des-Cœurs (76 mégawatts) et Chute-Allard (62 mégawatts) en 2009.

Le 7 février 2002, le Premier ministre Bernard Landry et le chef du Grand Conseil des Cris, Ted Moses, signent une entente qui permet la construction de nouveaux aménagements hydroélectriques dans le Nord québécois. La « Paix des Braves » précise les dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois et prévoit le versement d'une compensation de 4,5 milliards de dollars sur 50 ans à la nation crie, des régimes particuliers en matière de gestion de la faune et de la forêt, en plus de garantir que les entreprises et travailleurs cris pourront obtenir une partie des retombées économiques des projets à venir.

En échange, les Cris acceptent la relance des projets de construction dans la région. La centrale Eastmain-1 — autorisée par le gouvernement dès mars 1993 — et la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Robert-Bourassa peuvent donc être aménagées, sous réserve de certaines dispositions en matière de protection de l'environnement et du milieu social.

Les travaux de construction de la première centrale, d'une puissance de 480 mégawatts, ont débuté dès le printemps 2002 avec l'aménagement d'une route de 80 km reliant le chantier au poste de la Nemiscau. En plus de la centrale, construite sur la rive gauche de la rivière, le projet a nécessité l'érection d'un barrage de 890 m de longueur sur 70 m de hauteur, de 33 digues et d'un évacuateur de crues. Les trois groupes turbines-alternateurs de centrale Eastmain-1 ont été mis en service au printemps 2007. La centrale produit annuellement 2,7 térawattheures.

La mise en route de la centrale d'Eastmain-1 a été immédiatement suivie de deux autres centrales dans la même région. Les centrales Eastmain-1-A (768 mégawatts) et Sarcelle (150 mégawatts), ainsi que la dérivation partielle de la rivière Rupert vers le réservoir Robert-Bourassa, sont en construction en 2009 et devraient entrer en service d'ici 2011.

Ces projets s'inscrivent dans la stratégie énergétique 2006-2015 du gouvernement du Québec. Le document prévoit lancer 4 500 mégawatts de nouveaux projets hydroélectriques, intégrer 4 000 mégawatts d'énergie éolienne, augmenter les exportations d'électricité et les cibles des programmes d'efficacité énergétique.

Vers la fin de juillet 2009, Hydro-Québec a indiqué qu'elle se retrouverait avec d'importants surplus d'énergie pour l'année 2010, surplus d'une valeur marchande estimée à un milliard de dollars. Ces surplus sont notamment causés par des baisses de productions, au Québec, dans les secteurs des pâtes et papiers, ainsi que de l'aluminium. Le 30 juillet 2009, elle a publié son plan stratégique 2009-2013, qui prévoit des investissements de vingt-cinq milliards de dollars pendant cette période.

Tentative d'expansion dans les provinces maritimes

| Hydro-Québec en 2009 | |

|---|---|

| Données financières | |

| Revenus | 12 334 M $ |

| Bénéfice net | 3 035 M $ |

| Données d'exploitation | |

| Puissance installée | 36 810 MW |

| Ventes | 188,7 TWh |

| Clients résidentiels | 3 960 000 |

| Employés permanents | 19 536 |

| | |

| . | |

Le 29 octobre 2009, les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, Shawn Graham, et du Québec, Jean Charest, signent un protocole d'entente prévoyant la vente de la plupart des actifs d'Énergie NB à une filiale d'Hydro-Québec contre la somme de 4,75 milliards de dollars. L'entente prévoyait en outre une réduction moyenne de 30 % des tarifs industriels ainsi qu'un gel des tarifs de cinq ans pour les clients résidentiels et commerciaux du Nouveau-Brunswick.

Bien qu'accueillie avec enthousiasme par les éditorialistes et les milieux d'affaire, la transaction proposée est rejetée massivement par la population du Nouveau-Brunswick. L'entente est amendée le 20 janvier 2010 afin de conserver les activités de transport et de distribution d'électricité sous contrôle néo-brunswickois, sans toutefois diminuer la controverse.

Les deux gouvernements annoncent l'annulation de la transaction le 24 mars 2010, invoquant des problèmes découverts lors d'une « vérification diligente » des actifs. Cette interprétation est toutefois contestée par les analystes, qui évoquent plutôt les problèmes politiques du gouvernement néo-brunswickois.

Controverses

En 2009, Hydro-Québec essuie les critiques pour avoir fait de généreux dons à deux écoles privées de Montréal, le Collège Jean-de-Brébeuf et le Collège Notre-Dame. Rappelée à l'ordre par le gouvernement, Hydro-Québec affirme qu'elle ne fera plus de dons aux écoles privées. Hydro-Québec est également mise dans l'embarras pour avoir subventionné l'Université d'Ottawa, en Ontario, à hauteur de 150 000 $. Les journalistes mettent en lumière les liens passés ou actuels de dirigeants de la société d'État dans ces institutions.

La même année, la Fédération professionnelle des journalistes du Québec décerne à Hydro-Québec le prix Noirceur, qui dénonce son manque de transparence.