Patagonie argentine - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Andes de Patagonie

La Cordillère des Andes présente trois grands secteurs différents :

- Andes arides : qui présentent de hautes altitudes, avec des cols à très haute altitude.

- Andes de transition : Elles sont plus basses, les cols frontaliers se trouvent à moindre altitude et la traversée vers le Chili à travers eux est assez facile. Durant l'hiver les neiges provoquent de fréquentes fermetures de ces passages, et rendent difficiles les contacts avec ce pays.

- Andes patagoniques fuégiennes : Ici est concentré le plus grand bassin lacustre d'Argentine. Parmi les lacs les plus importants il y a le lac Buenos Aires, le lac Argentino, le lac Viedma, le lac Fagnano et le lac Nahuel Huapi.

Les andes de Patagonie se présentent sous forme de cordons isolés séparés par de profondes et larges vallées. Depuis le col de Pino Hachado jusqu'à l'île des États (isla de los Estados), où elles fusionnent, on remarque deux zones très élevées (plus de 3 000 mètres), séparées par un secteur où les sommets ne dépassent pas 2.500 mètres d'altitude.

Hydrographie

Il subsiste encore des restes de la dernière glaciation sous forme de champs de glace continentale, d'où proviennent de nombreux glaciers de la province de Santa Cruz comme le glacier Perito Moreno, entre autres.

Les rivières qui naissent dans cette Cordillère ont un grand potentiel hydroélectrique. Sur le río Futaleufú on a construit une retenue qui porte le même nom bien que le lac artificiel qu'il a créé en amont ait été baptisé lac Amutui Quimei. Le lac a submergé toute une zone de rapides, pour tirer profit de tout ce potentiel énergétique. On a construit divers autres grands barrages comme ceux d'El Chocón, de Cerros Colorados, d'Alicurá, de Picún Leufú, de Piedra del Águila et il existe plusieurs autres projets, par exemple sur le cours du río Santa Cruz.

Précipitations

Le régime hydrographique de cette zone a deux crues annuelles, la crue hivernale à cause des pluies, et celle de printemps, due au dégel et à la fonte des neiges. La température varie avec l'altitude. Les vents prédominants d'ouest sont humides, et donnent lieu à d'abondantes précipitations avec des maxima en hiver.

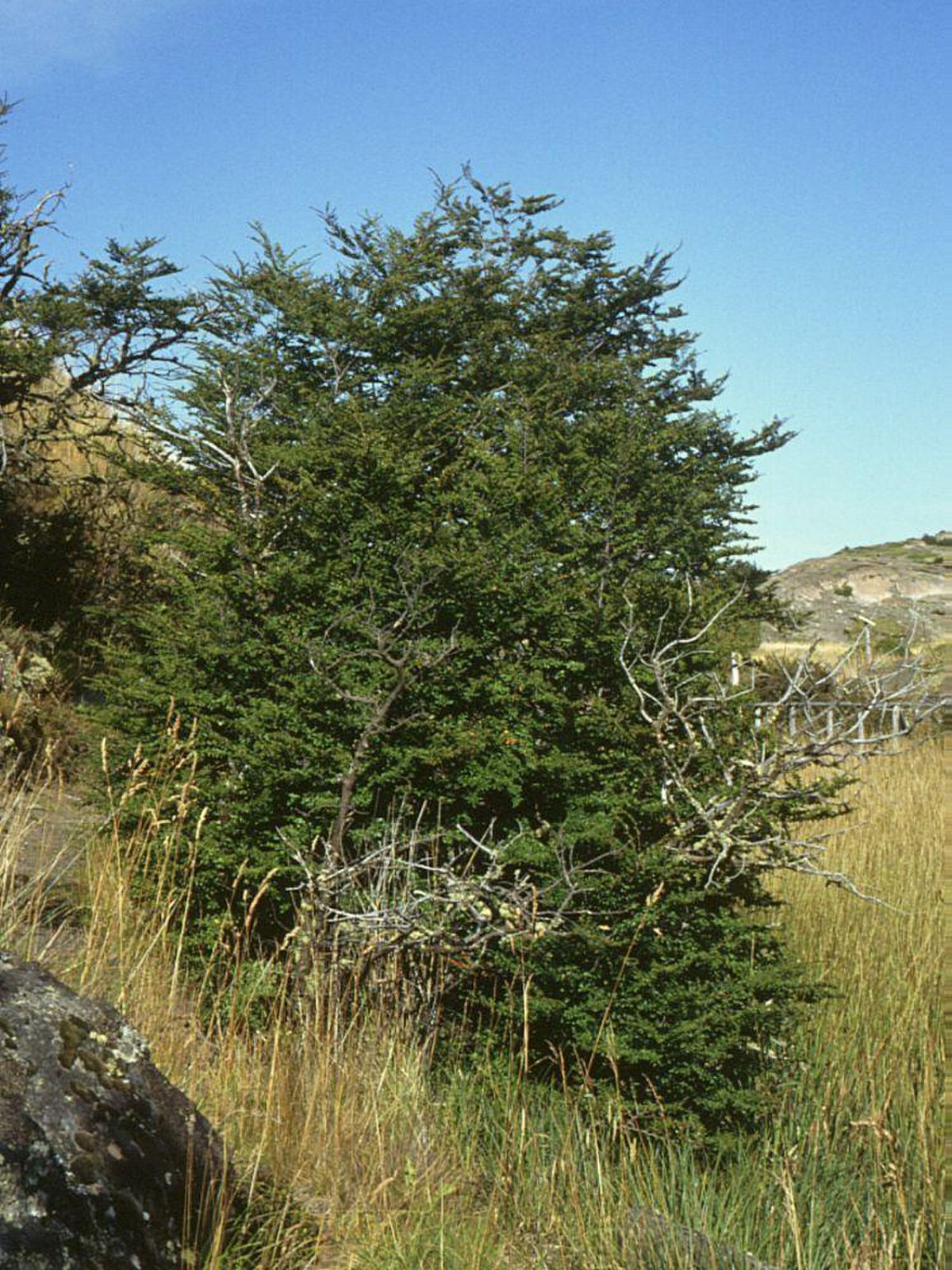

Flore

Les flancs sont couverts de bois qui arrivent normalement jusqu'au niveau des neiges éternelles. Ces bois présentent deux étages: l'étage arboré qui peut atteindre plus de 20 mètres de hauteur, et le sous-bois, formé d'arbustes comme le notro (ou embothrium coccineum) ou le calafate, et de cannes tel le colihue ou coligüe ou Chusquea culeou (qui est un bambou avec lequel les amérindiens fabriquaient leurs lances).

Parmi les espèces d'arbres il faut remarquer les conifères et les fagacées: le pehuén (Araucaria araucana), le gigantesque lahuán ou "alerce" ou "cyprès patagonique" (fitzroya cupressoides), le lipain ou "cyprès de la cordillère" ou austrocedrus chilensis, le coihue ou "guindo" ou nothofagus dombeyi, le quetri ou "arrayán" ou luma apiculata, le rauli ou Nothofagus nervosa, le radal ou lomatia hirsuta, le ñire ou nothofagus antarctica, le maitén ou maytenus boaria et la lenga ou nothofagus pumilio.

La steppe patagonienne, elle, est caractérisée par des précipitations beaucoup moins importantes ce qui résulte en une végétation fort différente. On enregistre des précipitations moyennes entre 168 et 188 mm de pluie par an fortement concentrées durant les mois de mars à septembre. Les faibles précipitations font en sorte que l’évapotranspiration potentielle est élevée.

Le sol est rocailleux et relativement plat, ce qui diminue le ruissellement en surface. L’infiltration de l’eau dans le sol est donc grande. L’eau n’est plus accessible en surface pour les plantes. Ces conditions climatiques arides et un sol pauvre en matières organiques ne peuvent pas répondre aux besoins d'une grande biomasse et d'une grande diversité de flore. La steppe patagonienne est donc dominée par la plaine arbustive formée principalement des espèces Larrea divaricata Cav. et Stipa sp. Ces plantes forment de petits îlots épars et aléatoires sur le territoire, caractéristiques des écosystèmes arides. Ces îlots sont soit formés d’un amas d’arbustes encerclés d’un anneau d’herbacés pérennes, c’est-à-dire que la plante n’est jamais complètement dénudée de ses feuilles, ou d’un arbuste naissant entouré du même anneau d’herbes. La majorité des espèces végétales sont basses et clairsemées ce qui fait en sorte que seulement 40 à 60% du sol est recouvert par la canopée, tandis que le reste du sol est nu. Cette distribution aléatoire et interrompue de la végétation est due à la concentration des nutriments, de l’eau, de la matière organiques et des graines sous ces îlots de verdure. Dans les zones ou la végétation est absente, le vent et l’eau transportent les particules du sol riches en matière organique. Ces particules sont freinées lorsqu’elles frappent un îlot et elles s’y accumulent pour former une zone fertile.

Les hommes ont introduit des espèces végétales et animales étrangères qui se sont acclimatées et répandues dans toute cette zone, comme les cerfs européens, des wapitis, des sangliers, des visons et des salmonidés. Ces espèces ont, sans aucun doute, contribué à la mise en danger des espèces autochtones originelles de la région, et leur ont causé de grands préjudices en les concurrençant directement.

Faune

En ce qui concerne la faune autochtone continentale, on rencontre : des cerfs comme le huemul et le pudu, ainsi que des pumas, des maras ou lièvres patagoniques, des guanacos apparenté au lama, des renards gris, des condors des Andes, des cygnes à cou noir et des nandous, cousins de l'autruches.

Le jaguar a existé en Patagonie jusqu'à ce qu'il soit exterminé par les hommes au XIXe siècle. Au milieu de ce siècle, il arrivait jusqu'au río Chubut, bien que certains auteurs affirment que sa dispersion atteignait Santa Cruz.

Parmi la faune littorale on doit souligner: loups marins ou otaries à fourrure australes et éléphants de mer du sud, manchots, pétrels, cormorans et baleines franches.

Parcs nationaux

Pour préserver les conditions naturelles de cette région andine, on a créé de nombreux parcs nationaux :

- ceux de Lanín, de Nahuel Huapi et de Los Glaciares, ont été déclarés Patrimoine mondial naturel par l'UNESCO en 1981,

- le parc Los Glaciares, protège la région des glaciers qui descendent depuis l'est du campo de hielo sur. Le glacier El Viedma, sur le lac homonyme, et les glaciers Upsala, Onelli, Spegazzini, Mayo et Perito Moreno dans le lac Argentino. Ce champ de glace continental couvre la cordillère de Patagonie sur une longueur de 350 kilomètres et est partagé avec le Chili. Il se subdivise en Champ de glace nord de Patagonie et Champ de glace sud de Patagonie. Ce dernier est la troisième plus grande surface de glace de la terre, après l'Antarctique et le Groenland,

- les autres parcs nationaux argentins dans la région sont Los Arrayanes, Los Alerces, Laguna Blanca, Lago Puelo, Perito Moreno, Monte León, Tierra del Fuego, Monument national Bosques Petrificados, et aussi la zone de la Péninsule Valdés.