Trochilidae - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Description

Morphologie

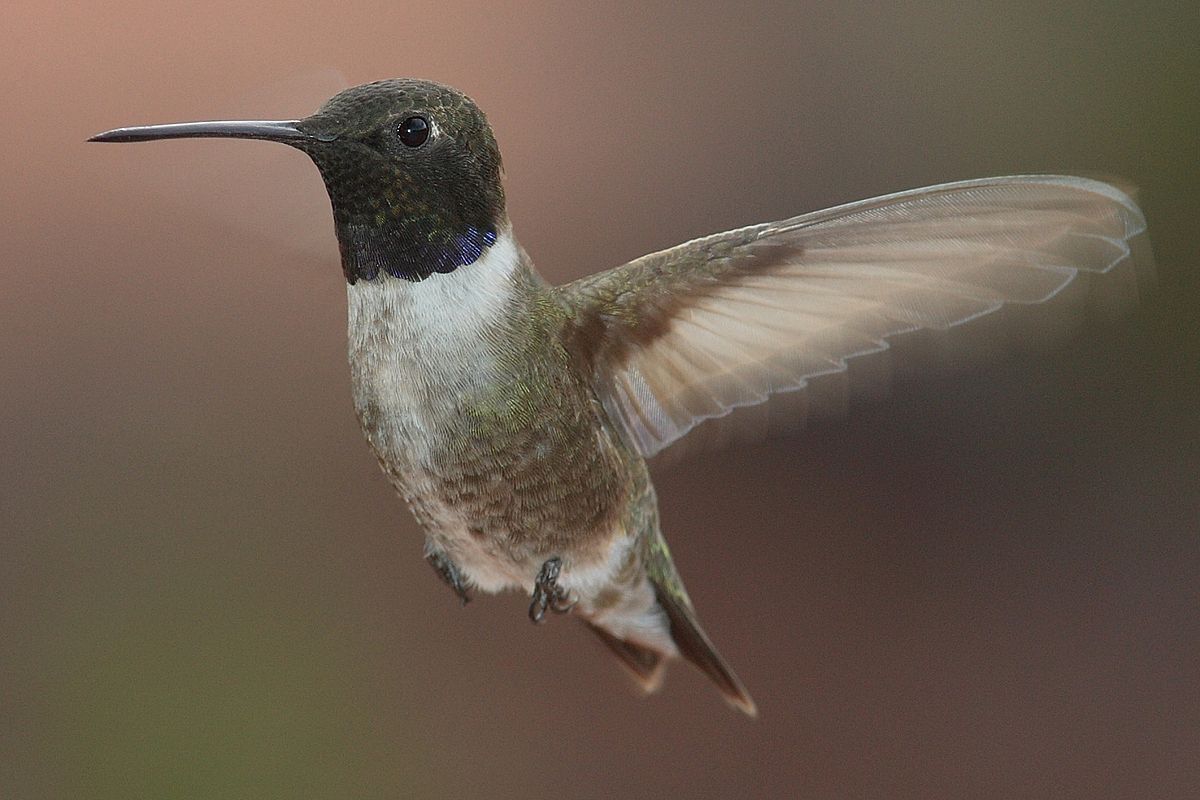

Ce sont des oiseaux petits à minuscules qui mesurent de 2 à 22 cm environ et jusqu'à 35 cm chez des espèces dont la queue porte de longues rectrices. Ils disposent de dix rectrices sauf chez le Loddigésie admirable qui n'en possède que quatre, dont pour le mâle adulte, deux porte une palette à leur extrémité. Leurs ailes sont longues et étroites et les battements de celles-ci sont très rapides c'est-à-dire de 8 à 80 fois par seconde. La longueur de leur queue est variable. Leur bec fin est de longueur extrêmement variable selon les espèces, des becs courts de 1,5 cm à très longs de 10 cm, de rectiligne à nettement courbé. Les pattes sont courtes et se terminent par des pieds minuscules et fragiles. Elles sont apodiformes, c'est-à-dire qu'elles ne leur permettent pas de se poser au sol, mais uniquement sur une branche.

La couleur du plumage varie du brun au vert ou du rouge au noir. Elle est souvent similaire à celle des fleurs que les oiseaux visitent, par mimétisme. Ils ont la gorge ou le dessus de la tête vivement colorés. Certaines plumes possèdent des plaques iridescentes réfléchissant des couleurs métalliques différentes selon l'angle d'où provient la lumière. Leurs plumes squameuses, aux barbules hypertrophiées, forment un ensemble compact sur le corps. Elles ne sont pas retenues entre elles comme chez les autres oiseaux. Cette structure spéciale des plumes iridescentes, à la forme aplatie, renferme des particules d'air. Les oiseaux-mouches disposent de 1 000 plumes en comparaison des 25 000 des cygnes soit 300 plumes par gramme contre 4 pour les cygnes.

| mâle | femelle |

|---|---|

|

|

Le dimorphisme sexuel est important chez les Trochilinae, les mâles sont plus colorés et le mimétisme des femelles est plus performant. Alors que les différences entre espèces sont souvent difficiles à distinguer à l'œil nu chez les femelles et les juvéniles, la détermination des mâles est facile grâce aux nettes différences spécifiques de coloration. Chez les femelles des espèces aux mâles colorés ou chez les taxons plus ternes (Phaethornithinae), la longueur et la forme du bec ainsi que leurs chants sont des critères déterminants pour l'identification.

Le plus petit oiseau-mouche vit à Cuba. Avec ses 2 grammes, les femelles de colibri d'Hélène dépassent à peine 2 cm de longueur et pondent les plus petits œufs au monde tandis que les plus grands sont les colibris géants avec leurs 20 grammes et 21 cm.

Alimentation

Les oiseaux-mouches sont principalement nectarivores, le nectar constituant 90 % du régime alimentaire, mais également insectivores. Les insectes qu'ils capturent en vol, qu'ils récoltent sur les feuilles ou encore qu'ils retirent des toiles d'araignée leur sont indispensables comme apport en protéines. Certaines espèces peuvent se nourrir de la sève qui coule des arbres après que les pics y ont creusé à la recherche d'insectes ou de sève. Ils consomment en moyenne la moitié de leur poids en sucre chaque jour. Ils se nourrissent de 5 à 8 fois par heure à raison de 30 à 60 secondes à chaque fois, pour 3,14 à 7,6 calories par jour, ce qui est énorme en comparaison de leur taille.

La superficie de leur territoire est déterminée par l'abondance des fleurs dont ils se nourrissent.

Les oiseaux-mouches atteignent et absorbent le nectar des fleurs grâce à leur longue langue extensible séparée en deux parties à leur extrémité et garnie de petites soies et de nervures. Préalablement renfermée dans une structure particulière attachée à leur bec en forme d'étui, leur langue entre et sort, telle un ressort, un peu à la manière d'un pic. Leur langue atteint le nectar dans la corolle, puis celui-ci monte le long de celle-ci par capillarité. Il est finalement aspiré lorsque la langue est de retour dans le bec.

Certaines fleurs comme les Ornithophilous et les becs des oiseaux-mouches qui les visitent auraient connu un processus de coévolution. En effet, les fleurs bénéficient du passage des oiseaux-mouches dans leur corolle pour déposer leur pollen sur la tête de l'oiseau-mouche qui la visite. Ces fleurs profitent donc de cet oiseau en accroissant la probabilité que ce pollen soit déposé dans une autre fleur de la même espèce et la féconde. L'évolution du système buccal des oiseaux-mouches, langue et bec, s'est faite en parallèle avec l'adaptation des fleurs.

D'autre part, pour attraper plus facilement les insectes, lorsqu'ils ouvrent leur bec, la base de celui-ci s'agrandit. Ceci est unique chez les oiseaux.

Comportement

Territorialité

La plupart des espèces sont très territoriales et solitaires. Certaines espèces osent même attaquer des faucons qui s'aventurent sur leur territoire. Les acrobaties aériennes seraient surtout composées de gestes voulant démontrer leur agressivité. La majorité des comportements observés visent à protéger la source de nourriture qu'ils revendiquent. La faiblesse de l'apport nutritif de leur alimentation par rapport à l'effort fait pour l'obtenir serait une explication pour cette agressivité. Aussi ils défendent âprement leurs ressources vis-à-vis de concurrents, souvent de la même espèce. Les espèces différentes cohabitantes dans une même zone ne se nourrissent pas en général des mêmes fleurs ou sur le même étage de la flore.

Certaines espèces vivent en bande lors de leur migration tout en étant territoriaux lorsqu'ils sont établis dans leur zone de résidence. Les mâles combattent également pour les femelles pendant la saison de reproduction.

Reproduction

On ignore la plupart des comportements reproductifs de chacune des espèces. On suppose que le comportement du colibri d'Anna pourrait correspondre à celui de plusieurs espèces d'Amérique du Nord. Il arrive que le mâle soit plus petit que la femelle. En général, une fois accouplée, la femelle construit le nid et élève les petits seule; le mâle cherche à séduire d'autres femelles.

Généralement deux œufs minuscules sont pondus dans un nid en forme de coupe, construit avec de la matière végétale retenue par des toiles d'araignées ou des soies d'insectes. Les œufs sont également très bien protégés dans un nid ressemblant aux nœuds d'une branche. Certains spécimens de Phaethornithinae pondent dans le nid d'autres femelles. L'incubation dure en général 14 à 19 jours. Les oisillons naissent aveugles et nus. Plus exactement, on peut observer deux rangées de plumes minuscules situées sur le dos. Celles-ci vibrent à l'arrivée de la mère et avertissent les poussins du moment tant attendu de la becquée. Ils sont nourris principalement avec des insectes durant une période de 7 à 12 jours, jusqu'à ce qu'ils soient capables de contrôler leur température. La femelle les nourrit ensuite de 18 à 25 jours après qu'ils ont quitté le nid.

Communication

L'appareil vocal de l'oiseau-mouche est simple en comparaison de celui des oiseaux dits chanteurs. En dépit de cet appareil peu développé, on sait que certains oiseaux-mouches des tropiques émettent des chants élaborés. Ceux-ci sont inaudibles pour les humains en raison de leurs fréquences trop élevées pour notre appareil auditif. Le chant des femelles est différent de celui des mâles. Avec les Psittacidae et certains Passeriformes, ils sont les seuls oiseaux à pouvoir apprendre un chant.

En général, les oiseaux-mouches produisent trois types de signaux sonores, un léger bourdonnement, un bruit de crécelle et un gazouillis. Le bourdonnement, produit par les ailes, provient de la friction de l'air à travers les plumes. Le plus mélodieux des oiseaux-mouches serait le mâle colibri à queue large qui, comme un virtuose, laisse entendre un son très musical produit par ses ailes, un peu à la manière d'un criquet. Les différents bourdonnements permettent de distinguer certaines espèces l'une de l'autre. Cette technique d'identification aide les observateurs à bien les identifier sur le terrain et ceci malgré la distance. Les bourdonnements sont plus fréquemment émis par les mâles et il est possible d'en prendre conscience lors des démonstrations aériennes et des voltiges.

Ils communiquent également en utilisant leur plumage. Ainsi, perchés sur une branche tout en s'assurant d'être bien vus par un oiseau-mouche de passage, ils déploient les plumes de la gorge ou du cou afin de lui adresser un message sans équivoque. Ils agissent aussi de la sorte en exhibant leur queue bien ouverte. Ceci est plus fréquent chez les femelles et les jeunes qui désirent mettre en évidence les pointes blanches des plumes caudales.

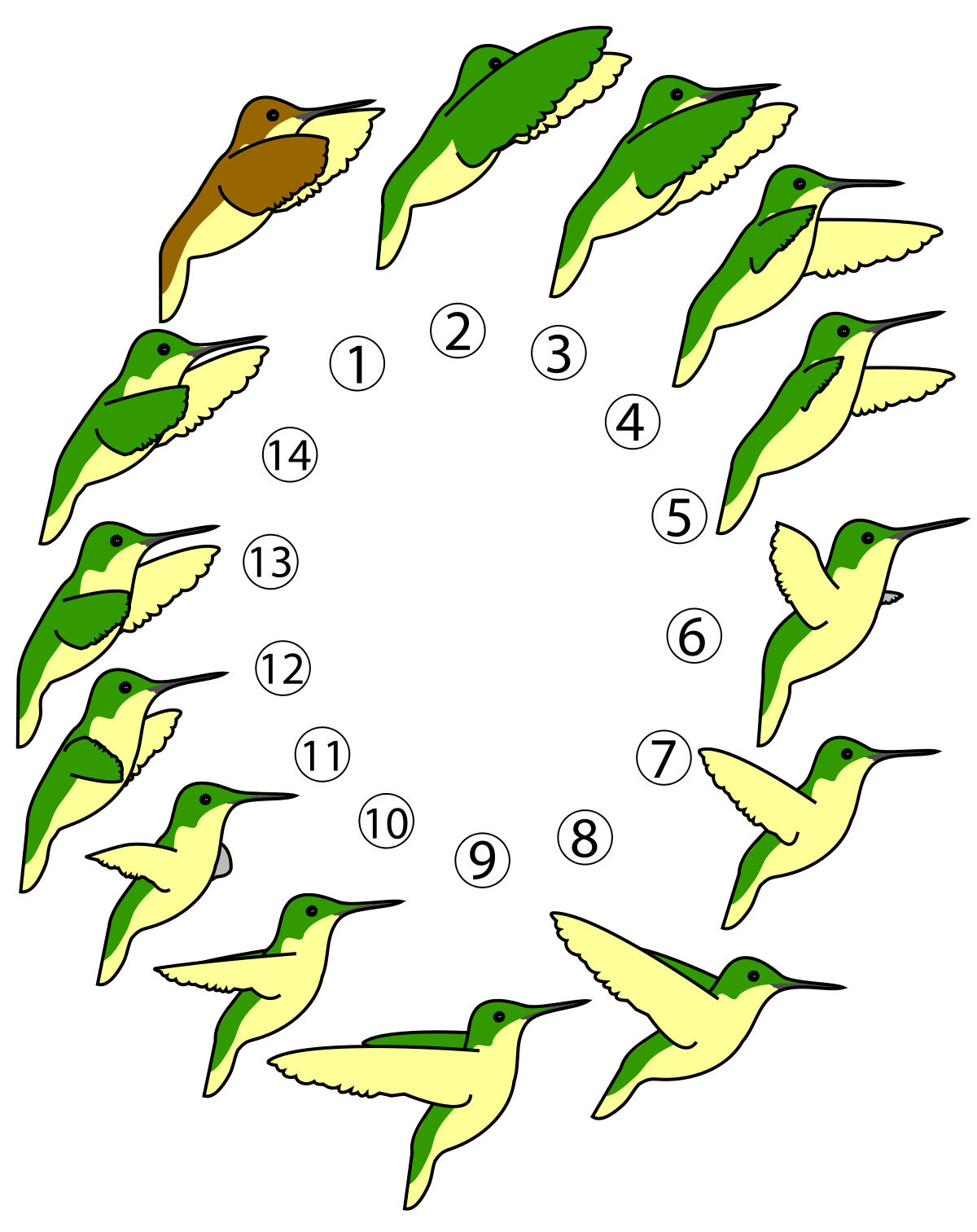

Les voltiges aériennes sont principalement de deux types. La première parade se caractérise par un léger va-et-vient d'avant en arrière faisant face à un autre individu. Dans cette mimique en forme d'un petit arc horizontal, les plumes de la queue et de la gorge sont bien déployées. La seconde voltige aérienne, souvent appelée «le pendule», la manifestation est d'une plus grande intensité. Elle consiste en un grand arc de cercle exécuté de haut en bas adoptant la forme d'un grand «U» d'où l'oiseau peut s'élever de 1 à 12 mètres pour ensuite rejoindre son perchoir. A ce moment, il est possible d'entendre un bourdonnement produit par les ailes et des cris grinçants. Cette dernière parade est propre au mâle qui témoignerait ainsi de son agressivité vis-à-vis d'un autre individu de même sexe ou de sexe opposé. Quant à la première, elle ne saurait être l'apanage d'un seul sexe et serait encore là pour témoigner des sentiments hostiles envers d'autres oiseaux-mouches. Les recherches récentes n'excluent pas que ces parades et ces hautes voltiges soient utilisées en d'autres circonstances pour communiquer leurs intentions amoureuses à un partenaire de sexe opposé.

On connaît également une autre parade réalisée par les deux opposants simultanément, qu'on appelle : « vol vertical », les individus volent de haut en bas sur une certaine hauteur en se faisant face à une distance de moins de 1 mètre l'un de l'autre. Cette dernière parade peut être accompagnée de gazouillis.

On reconnaît également un autre vol dit «horizontal» qui se fait sur une courte trajectoire horizontale et peut être accompagné de gazouillis ou de bourdonnements. Ce comportement serait également utilisé pour témoigner son agressivité vis-à-vis d'un autre oiseau-mouche et comme possible parade nuptiale.

Sens

Comme beaucoup d'oiseaux, les trochilidés ont peu ou pas de sens de l'odorat. Par contre, leur vue est performante. Des expériences ont montré qu'ils étaient particulièrement attirés par les fleurs rouges, comptant y trouver le plus de nectar possible. Ils sont cependant capables de comprendre que ce n'est pas forcément le cas et de changer leur habitude.

Comme les autres oiseaux, ils sont capables de distinguer les ultra-violets, pour des longueurs d'onde de 325 à 360 nanomètres. Outre que cela leur permet vraisemblablement de mieux distinguer certaines fleurs, ceci permet aussi aux femelles de mieux choisir leur mâle.

Métabolisme

Le métabolisme de ces oiseaux est très rapide, même pour les oiseaux, qui possèdent un métabolisme plus rapide que celui des mammifères. Un oiseau-mouche peut digérer une mouche à fruit en 10 minutes. Leurs ailes battent à des allures vertigineuses, le rythme cardiaque du colibri à gorge bleue a été mesuré à plus de 1 260 battements par minute. Ils consomment leur propre poids en nourriture chaque jour et ils sont souvent à quelques heures de mourir de faim. De ce fait, ils passent 70% de leur temps perchés, économisant leur énergie.

Cependant, ils sont capables de ralentir leur métabolisme jusqu'à la léthargie, par exemple la nuit, lorsque la nourriture n'est que difficilement disponible. Leur température peut baisser de 30° à 20 °C. La fréquence cardiaque passe approximativement à 50 battements par minute. Leur respiration se ralentit nettement. Ils sont alors vulnérables car ils ne peuvent pas reprendre leur activité immédiatement.

Les oiseaux-mouches effectuant de longues migrations, comme le colibri à gorge rubis qui doit parcourir 800 km, doivent accumuler près de 40 à 50% de leur poids en graisse pour pouvoir effectuer le voyage, cette graisse les ralentit considérablement.

Anatomie

En comparaison avec leur poids, l'oiseau-mouche possède le plus gros cœur de tous les oiseaux. Ce dernier représente 2,4% de sa masse corporelle contre 1% chez le corbeau. Les performances de vol sont rendues possibles grâce à la masse musculaire du muscle pectoral qui constitue de 25 à 30 % de son poids en comparaison avec seulement 5% chez l'humain. Chez les oiseaux-mouches, la souplesse de l'articulation de l'épaule les rend aptes à battre les ailes dans toutes les directions. En fait leur aile est constituée essentiellement de leur main alors que leurs bras sont très courts, contrairement aux autres oiseaux.

En outre, le sang des oiseaux-mouches a la plus haute teneur en hématie de tous les vertébrés, cela permet au sang de transporter une grande quantité d'oxygène aux muscles lors des efforts. Le volume d'oxygène brassé à chaque respiration est le double de celui d'un mammifère de même taille, en outre le système respiratoire des oiseaux est surement le plus performant de tous les vertébrés. De plus, la fréquence est d'environ 300 respirations par minute et de 500 en vol contre 14 à 18 pour l'homme ou 30 pour les pigeons. Ainsi la densité en globules rouges est environ 6 590 000 unité par millimètre cube pour le Colibri rubis-topaze.

Si la plupart des oiseaux sont uricotéliques, excrétant de l’acide urique et des urates et non pas amino-uréolétique (excrétion d'une combinaison d’ammoniaque et d’urée), les Trochilidae, le sont partiellement, spécialement pour les petites espèces.

Une partie de la langue est cartilagineuse.

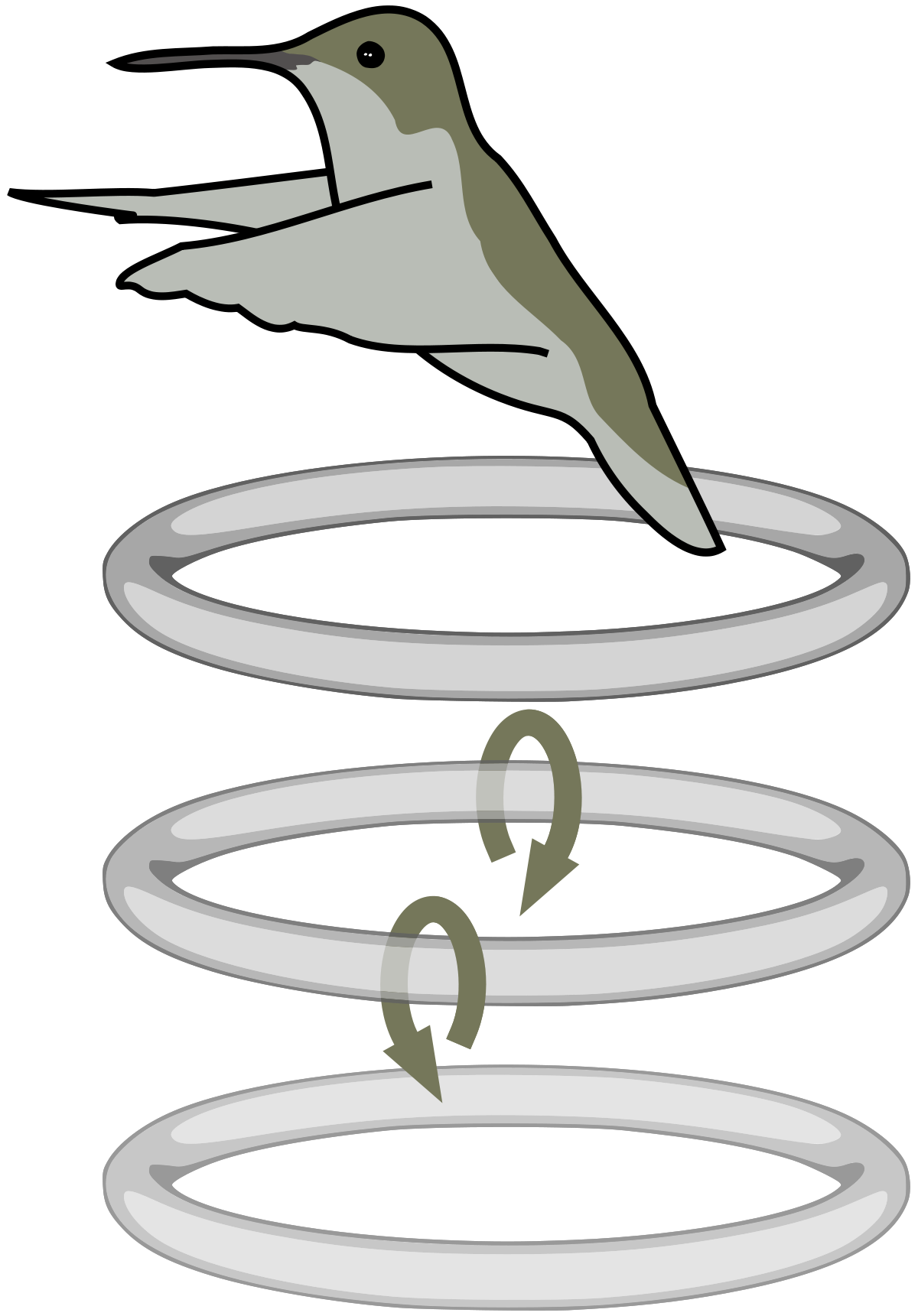

Locomotion

Les oiseaux-mouches sont capables de battre des ailes très rapidement, 8 à 10 fois par seconde pour le colibri géant, 20 à 25 battements pour les espèces de taille moyenne et plus de 70 pour les plus petites. Leurs battements d'ailes produisent un vrombissement caractéristique.

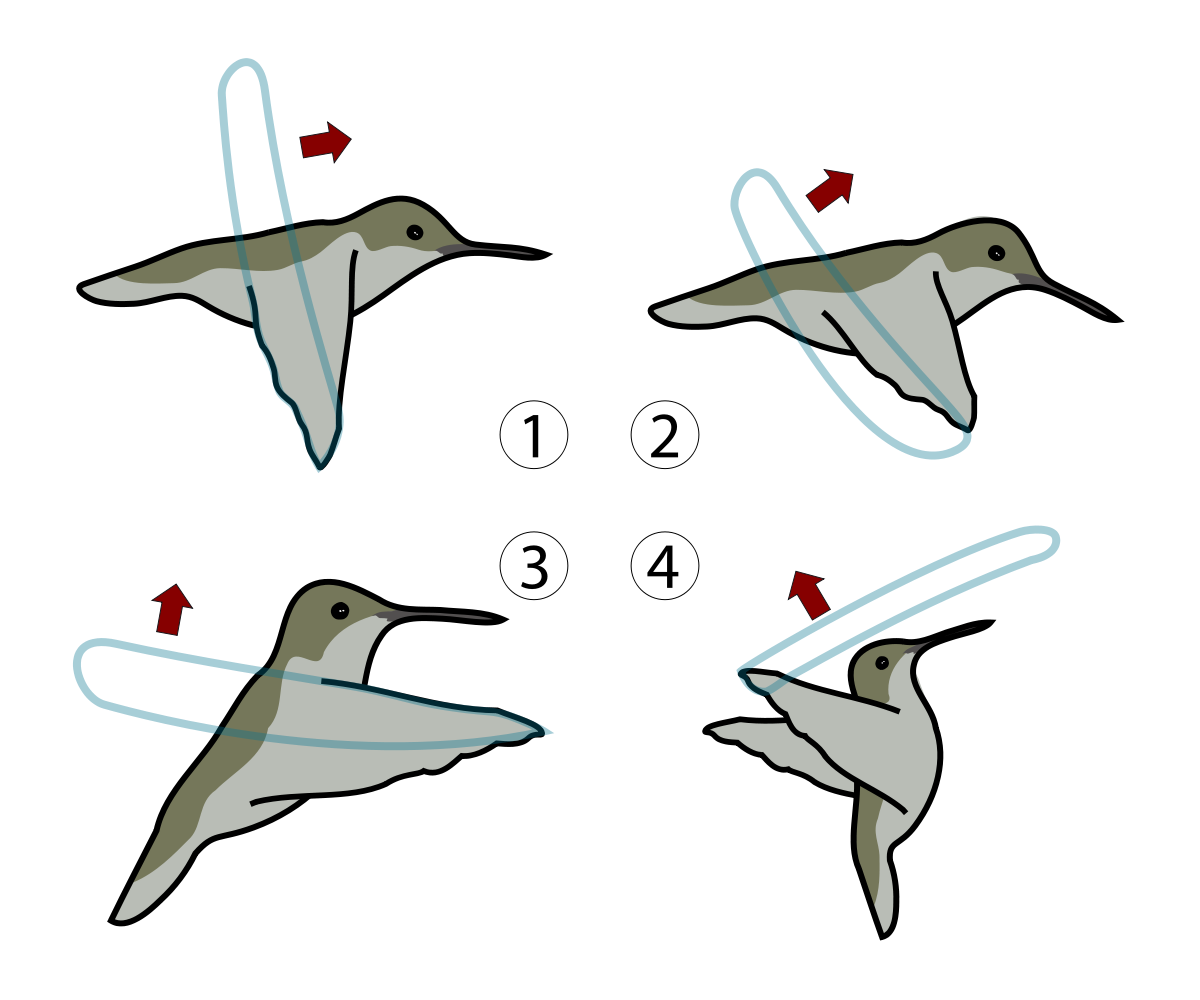

La structure osseuse de leurs ailes que l'on ne retrouve qu'au niveau du poignet des autres oiseaux assure une mobilité des épaules unique alors qu'elle est axée sur le seul mouvement vertical dirigé de haut en bas pour les autres oiseaux. Les oiseaux-mouches, grâce aux particularités de leur squelette peuvent battre des ailes dans toutes les directions et faire des prouesses aériennes inégalées. Ils peuvent voler sur place en effectuant des mouvements de leurs ailes en forme de 8. Ils sont les seuls oiseaux capables de voler en arrière. Leurs cabrioles peuvent être effectuées à une vitesse moyenne de 30 à 45 kilomètres par heure. Le vol d'avant en arrière ou vol en piqué peuvent atteindre 96 km par heure avec jusqu'à 200 battements par seconde pour un vol en plongée. Selon des chercheurs américains, cet oiseau parvient à faire du sur-place en battant des ailes à 75% vers le bas et à 25% vers le haut. Cette façon de voler rappelle le vol de certains insectes comme celui des Sphingidae.