Univers fini de Friedmann - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Tous les univers de Friedmann naissent « plats »

La courbure des univers de Friedmann, de tous les univers de Friedmann, est indétectable au cours des premiers temps de leur évolution. Autrement dit, tous les univers de Friedmann naissent « plats ». Ce fait avéré, décrit notamment par Misner, Thorne et Wheeler, a été semble-t-il oublié des cosmologistes, puisque ceux-ci déclarent que la platitude de notre propre Univers serait extrêmement particulière et supposerait un réglage d'une précision inconcevable des conditions initiales. Cette affirmation est loin d'être anodine puisqu'elle constitue la base du funeste principe anthropique. Sous quelle forme ce problème se présente-t-il dans le cadre des modèles de Friedmann ?

Le terme de « courbure » spatiale

Dans la théorie d'Einstein la gravitation se traduit par une courbure de l'espace-temps. Les masses induisent la courbure tandis que la courbure régit le mouvement des masses (lesquelles suivent les géodésiques de l'espace-temps). Les masses fixent la géométrie de l'espace-temps tandis que la courbure de ce dernier détermine la cinématique des particules libres (photons ou matière). En vérité l'équation d'Einstein consiste très exactement à écrire que le tenseur de courbure (qui décrit la géométrie) est égal au tenseur d'énergie-impulsion (qui décrit le contenu en matière-énergie de l'univers).

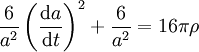

Dans le cas d'un univers homogène et isotrope les équations tensorielles, qui dans le cas général sont multiples et complexes, se simplifient considérablement et se résument essentiellement à l'équation unique suivante (écrite en « unités géométrisées ») :

dans laquelle ρ est la densité de masse-énergie (sous toutes ses formes).

Le premier terme de gauche de cette équation, qui contient la dérivée du rayon a de l'univers par rapport au temps t, mesure la façon dont la taille de l'espace évolue avec le temps (et par conséquent mesure la variation temporelle des distances mutuelles entre galaxies). En fait la quantité (1/a)(da/dt) est égale par définition de celle-ci à la constante de Hubble. Le second terme de gauche mesure la courbure intrinsèque de l'univers, correspondant à sa partie spatiale, comme s'il était statique. C'est ce terme qui fait l'objet de cette section. D'abord c'est son signe qui distingue un univers fini, fermé, d'un univers infini, ouvert. Dans le cas infini en effet l'équation d'Einstein est la même que ci-dessus sauf que le terme 6 /a2 est précédé du signe « - ». Ensuite le point notable est qu'aux premiers temps de l'univers, lorsque

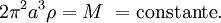

Lorsque l'univers est dominé par la matière, de sorte que l'on puisse ignorer les photons de lumière (et la pression de rayonnement qui en résulte) on montre que le produit de la densité ρ de masse-énergie par le volume total de l'univers (volume égal à 2π2 a3) est constant. (Qualitativement le comportement de la courbure est le même dans le cas où c'est le rayonnement qui domine.) On peut donc écrire

La quantité M, produit d'un volume par ce que les astrophysiciens appellent improprement une « densité de matière », est en quelque sorte l'équivalent d'une masse et, bien que le concept de masse totale d'un univers fermé soit en toute rigueur dénué de signification physique, dans le contexte de cet article il est commode de considérer M comme représentant la masse de l'univers. Cependant il est plus correct, et plus fécond, de définir la quantité A par la formule

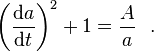

en mesurant les masses en secondes (voir la section consacrée aux unités). Quand on utilise cette quantité A le calcul montre qu'on tombe sur la solution paramétrique que nous avons indiquée. En sens inverse, il est immédiat de vérifier qu'en utilisant cette solution pour a et t l'équation d'Einstein est bien vérifiée. Dans ce contexte la signification physique de la quantité A devient alors bien plus claire puisque A, nous l'avons vu, représente le rayon de l'univers au maximum de son expansion. Incidemment, on constate que A mesure aussi l'échelle de temps d'évolution de l'univers, t devenant de l'ordre de A dès que η n'est plus tout petit, ce qui confère à A le statut d'une espèce d'« âge de maturité » de l'univers, une notion qui, contrairement à celle de rayon maximum, de masse ou de durée de vie, a l'avantage de pouvoir s'étendre au cas infini.

En utilisant ce paramètre A, qui caractérise entièrement, redisons-le, un univers de Friedmann, l'équation d'Einstein prend la forme très simple :

Pour un univers infini on aurait

En conclusion, tant que l'âge d'un univers de Friedmann n'a pas atteint une fraction notable de son « âge de maturité » A, le terme de courbure spatiale reste indécelable. En particulier il est physiquement impossible de distinguer le signe de cette courbure et donc de faire la différence entre univers fini et univers infini.

La densité critique

Dans la littérature on a pris l'habitude d'écrire l'équation d'Einstein d'une autre façon en conservant comme variable la densité ρ et en introduisant une quantité baptisée « densité critique ». De quoi s'agit-il?

Reprenons l'équation d'Einstein initiale. Comme nous avons défini plus haut la constante de Hubble H par :

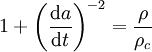

en divisant les deux membres de cette équation par H2 on obtient la forme :

où la quantité ρc est définie par :

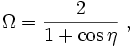

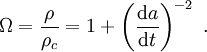

Cette quantité ρc est appelée la densité critique de l'univers à l'instant considéré. On peut remarquer que le terme de « densité » qui est lui appliqué ne correspond pas à sa nature, puisque la quantité en question est en réalité à un facteur numérique près le carré de la constante de Hubble, c'est-à-dire le carré du taux d'expansion de l'espace. En général on dénote par Ω (Oméga) le rapport de la densité réelle ρ à cette pseudo-densité critique ρc. On a donc :

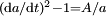

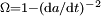

Comme la vitesse d'expansion (da/dt) tend vers l'infini lorsque t tend vers 0, on voit immédiatement que pour tous les univers le paramètre Ω est égal à 1 à l'origine, avec une précision aussi grande que l'on veut (il suffit de considérer des temps suffisamment petits). La dernière équation montre en outre que pour un univers fini Ω est toujours supérieur à 1. Au contraire pour un univers infini, le second terme de droite est précédé du signe « - », de sorte que

À l'aide des formules précédentes et de celles donnant a et t en fonction paramétrique de η on trouve aisément que pour un univers fini de Friedmann :

On trouve encore que :

expression qui montre que sauf au voisinage de η = π, c'est-à-dire au moment de la phase médiane d'expansion maximale de l'univers, Ω reste de l'ordre de l'unité, ce qui signifie que la densité réelle s'ajuste constamment au carré du taux d'expansion.

En conclusion, dans le cadre d'un modèle de Friedmann (qu'il soit d'ailleurs fini ou infini) il n'y a aucun ajustement extraordinairement précis, du type de celui qui est invoqué parfois pour notre propre Univers, entre la densité réelle et la « densité critique » puisque tous les univers sans exception démarrent leur évolution avec une valeur de Ω égale à l'unité. Cette circonstance n'est que la traduction des équations d'Einstein imposant que la courbure de l'univers (ici la courbure dynamique) soit égale à la densité de masse énergie. Il est interdit de changer la densité seule sans toucher à la structure de l'espace. De plus nous retrouvons avec ce formalisme le fait qu'à l'origine univers ouverts et univers fermés sont indiscernables. Dans les deux cas le paramètre Ω vaut 1, avec une précision aussi grande que désirée à condition de prendre des temps suffisamment petits.

Certes mathématiquement parlant, même proche de l'unité, Ω est supérieur à 1 dans le cas fini, et inférieur dans le cas infini, mais cela ne résulte évidemment pas d'un choix sur Ω (ou sur la densité). C'est le type d'univers qui détermine les propriétés de Ω, pas l'inverse. Si l'univers est fini au départ, il le reste. S'il est infini, il le reste.

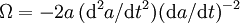

Incidemment dans un modèle de Friedmann le paramètre Ω mesure également la décélération de l'Univers. Les expressions de (d2 a / dt2) et Ω conduisent en effet à la formule

Interprétation physique

Au Big Bang qui lui donne naissance et aux premiers temps de son évolution, la courbure d'un univers de Friedmann est indétectable : on ne peut déterminer ni le signe ni la valeur de la courbure (6 / a2). Quel est le phénomène physique qui conduit à une telle particularité ?

L'explication est simple : pour être en mesure de détecter la courbure d'un espace (qu'il soit à deux ou à trois dimensions) il faut pouvoir explorer une région assez étendue, en gros de l'ordre du rayon de courbure (mais la taille exigée dépend aussi de la précision demandée). Si la profondeur de la région d'univers explorée est trop petite devant le rayon de courbure, l'univers paraîtra « plat » (c'est ce que nous appelions plus haut le « théorème du jardin », dans une dénomination non homologuée). Or aux premiers instants d'un univers de Friedmann, c'est exactement la situation qui se présente car l'expansion de l'espace — mesurée par la constante de Hubble — est si rapide que les photons de lumière n'ont pas eu le temps d'atteindre des régions suffisamment éloignées. L'espace visible autour d'un point est trop restreint pour que la courbure puisse se manifester. Le jardin a un volume si petit qu'il paraît plat.

Algébriquement parlant, la quantité t qui représente, nous l'avons vu, la distance temporelle à l'horizon, et donc la taille de la partie visible de l'univers, est beaucoup plus petite que le rayon de courbure a. Mathématiquement,

On peut facilement s'en convaincre sur les expressions de t et a puisque, pour de petites valeurs de η, t est de l'ordre de η3 tandis que a est de l'ordre de η2. (Il est vrai qu'aux premiers instants de l'univers les expressions données ici ne sont pas valables car elles supposent que c'est la matière qui domine le contenu en matière-énergie, alors que juste après le Big Bang c'est le rayonnement qui est prépondérant. Néanmoins les résultats restent qualitativement justes car dans le cas où le rayonnement domine le rapport (t/a) est aussi de l'ordre de η.)

Cette caractéristique des univers de Friedmann, de paraître plats (dénués de courbure) à leur naissance, va nous conduire directement à la question de la déconnexion causale des points de l'espace, à laquelle est consacrée la section suivante.

![\rho = (3/8\pi a^2) \left[1 + (\mathrm da/\mathrm dt)^2 \right] = (3/ \pi A^2) (1 - \cos\eta)^{-3} ~.](https://static.techno-science.net/illustration/Definitions/autres/3/378b314078afa1b85f9d472cd1b9b7a9_c0ad347754230768d3c4dbe726a443a3.png)