Colonisation de l'espace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Ressources et technologies nécessaires

Construire des colonies dans l'espace demande de la main-d'œuvre, de la nourriture, des matériaux de construction, de l'énergie, des transports, des communications, un environnement viable incluant la gravité et la protection contre les radiations. Pour être viable, une colonie devra être située de façon à favoriser l'accès à ces différentes ressources. Les parties suivantes développent les points étudiés par les études des scientifiques et des différentes agences spatiales.

Transport

Accès à l'espace

Depuis les débuts de la conquête spatiale et les premières fusées dans les années 1960, la technologie de l'accès à l'espace depuis la Terre n'a pas évolué de façon majeure, et reste fondée sur des lanceurs spatiaux consommables en dehors de la navette spatiale américaine qui arrêtera son service entre 2010 et 2015. Les technologies actuelles permettent d'obtenir un indice constructif (rapport entre la masse des structures et la masse des ergols) de l'ordre de 10 %. Pour mettre en orbite basse des charges allant de quelques tonnes à quelques dizaines de tonnes au maximum, cela conduit à des lanceurs à plusieurs étages, pouvant peser des centaines de tonnes au décollage. La masse de la charge utile ne représente que quelques pour cent de la masse du lanceur au décollage. La masse à laquelle un lanceur peut donner la vitesse de libération qui permet d'échapper à l'attraction terrestre, soit 11 km/s, est 4 à 5 fois plus faible que la performance en orbite basse qui nécessite 8 km/s, ce qui multiplie le coût au kg d'autant.

Le coût est actuellement de plusieurs milliers d'euros par kg mis en orbite en excluant les coûts de développement du lanceur. La fusée Ariane 5 peut envoyer 20 tonnes en orbite basse pour un coût de lancement de l'ordre de 150 millions d'euros soit 7 500 euros le kg de charge utile. Pour le revitaillement de la station spatiale internationale en orbite basse, cela se chiffre de 11 300 euros le kg pour le vaisseau russe Progress à 43 000 euros le kg pour le véhicule automatique de transfert européen. Il faut compter 14 000 euros pour envoyer des charges utiles légères en orbite basse avec le futur lanceur Vega. Pour envoyer une charge utile de plus de 100 tonnes en orbite basse, ou 47 tonnes sur la Lune, il faut construire une fusée gigantesque munie de grands réservoirs pour stocker le carburant et le comburant. Un exemple d'une telle fusée est le lanceur Saturn V qui coûtait à lui seul un tiers du budget du programme Apollo en développement et lancement, soit plus de 6,4 milliards de dollars de l'époque.

Malgré ces chiffres élevés, le coût de lancement est néanmoins marginal dans le coût total de certaines missions spatiales hors les coûts de développement du lanceur. Par exemple les 422 millions de dollars de coût du lancement par la très onéreuse Titan IVB ne représentent que 13 % des 3.27 milliards de dollars du budget de la Mission Cassini-Huygens.

Cependant, le coût du transport jusqu'à l'orbite terrestre et au-delà est considéré comme une des principales limites à la conquête spatiale d'après la NASA qui pense résoudre le problème en utilisant des fusées bien plus légères grâce à de nouveau matériaux, ou en utilisant pour la colonisation les ressources de planètes, lunes ou astéroïdes avec une gravité bien plus faible que celle de la Terre et donc des coûts réduits pour le transport comme étudié par Robert Zubrin ou O'Neill et la NASA. Il y a aussi des projets théoriques à très long terme pour construire un ascenseur spatial, mais de nombreux problèmes restent à résoudre.

Transports dans le système solaire

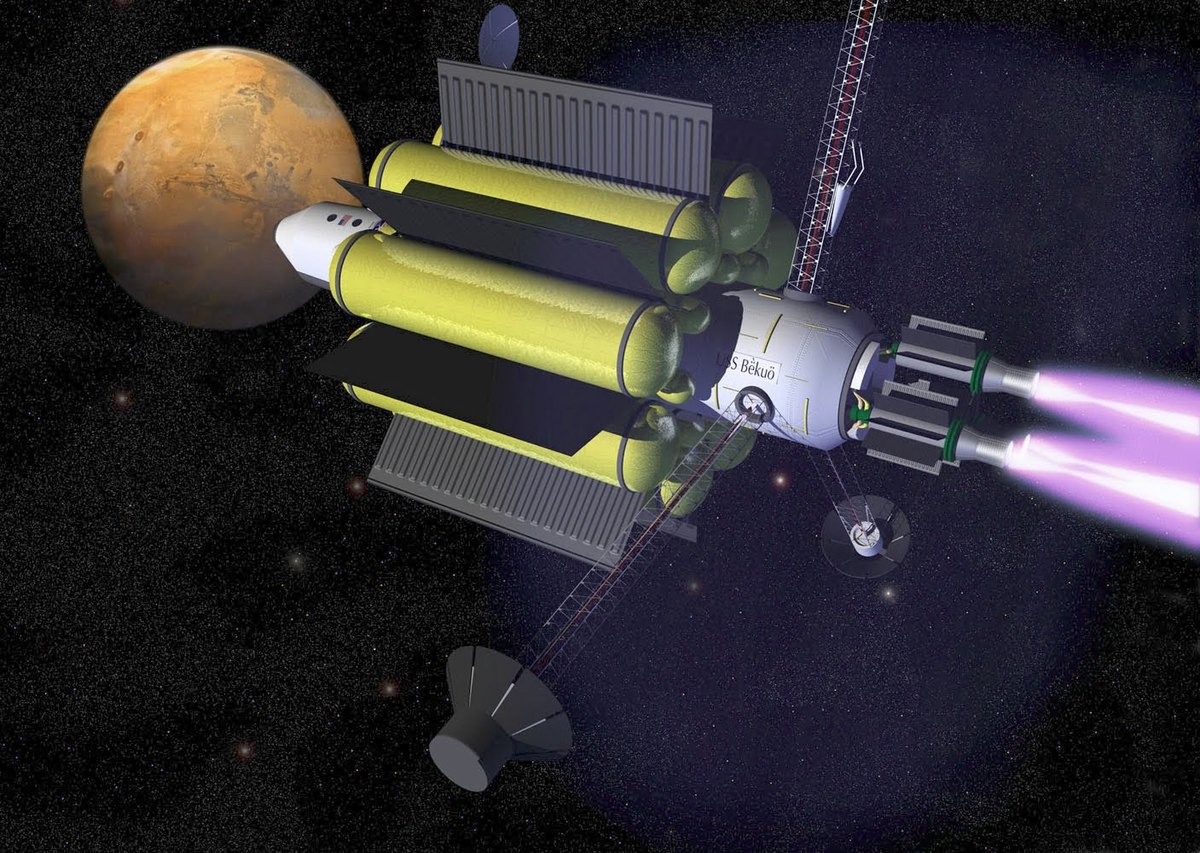

Des moyens de transport utilisant des ressources extérieures à la Terre pour la propulsion réduiraient les coûts de manière significative. Des carburants expédiés depuis la Terre coûteraient bien trop cher même avec les innovations exposées ci-dessus. D'autres technologies comme la propulsion captive, le VASIMR, le moteur ionique, la fusée solaire thermique, la voile solaire et la propulsion nucléaire thermique peuvent toutes réduire potentiellement le problème des coûts et de durée de transport une fois dans l'espace. La propulsion VASIMR pourrait réduire la durée de transport entre la Terre et Mars, qui est de deux ans actuellement, à seulement 39 jours.

Sur la Lune, une possibilité étudiée par la NASA est de construire une catapulte électromagnétique pour lancer les matières premières aux installations en orbite pour un coût bien moins élevé que des matières premières expédiées depuis la Terre. D'après des études théoriques réalisées par Jerome Pearson, consultant pour la NASA, un ascenseur spatial lunaire pourrait être utilisé. Contrairement à l'ascenseur spatial terrestre, il peut être construit avec des technologies existantes mais aucun programme de construction n'a encore été fixé.

Matériaux

Pour approvisionner les colonies orbitales, lancer des matériaux depuis la Terre reviendrait très cher, aussi des scientifiques, comme Robert Zubrin, pensent faire venir les matières premières de la Lune, de Cérès, des astéroïdes géocroiseurs, Phobos ou Déimos, où les forces gravitationnelles sont très inférieures et où il n'y a ni atmosphère, ni biosphère endommageable. Les colonies sur la Lune et sur Mars pourront utiliser les ressources locales, bien que la Lune ait des quantités insuffisantes en hydrogène, en carbone et en azote mais beaucoup en oxygène, en silicium et en métaux. Les astéroïdes géocroiseurs contiennent de grandes quantités de métaux, oxygène, hydrogène et carbone, ainsi qu'un peu d'azote mais pas suffisamment pour éviter un approvisionnement depuis la Terre. Plus éloignés, les astéroïdes troyens semblent être à haute teneur en glace d'eau et autres matériaux volatiles.

Énergie

L'énergie solaire, abondante et fiable en orbite terrestre, est communément utilisée par les satellites et la station spatiale internationale aujourd'hui. Il n'y a pas de nuit dans l'espace, pas de nuages, ni d'atmosphère pour bloquer la lumière du Soleil. L'énergie solaire disponible en watt par m2 à n'importe quelle distance d du Soleil peut être calculée par la formule E = 1366/d2; d étant mesuré en unité astronomique.

De grandes structures seront nécessaires pour convertir l'énergie solaire en électricité pour les pionniers. Sur Terre, la moyenne de consommation des pays développés est de 2-6 kilowatts par personne (ou 10 mégawatt-heures par personne et par an), les besoins dans l'espace seront sans doute bien plus grands, deux panneaux solaires de la station spatiale internationale sur huit pouvant déjà répondre aux besoins de trente habitations moyennes terrestres. Entre 1978 et 1981, le Congrès des États-Unis autorise la NASA et le DOE à étudier le concept. Ils organisent le Programme d'évaluation et de développement de satellites de production d'énergie qui reste l'étude la plus complète jamais réalisée sur le sujet. Particulièrement en impesanteur, la lumière solaire peut être utilisée directement avec des fours solaires faits de toiles métalliques ultralégères pouvant générer des températures de plusieurs milliers de degrés ou pour réfléchir la lumière solaire sur des cultures, le tout pour un coût quasiment nul. L'énergie pourrait même être un produit d'exportation pour les colonies spatiales en utilisant une transmission d'énergie sans fil par rayons de micro-ondes depuis des centrales solaires orbitales à destination de la Lune ou de la Terre.

La Lune a des nuits de deux semaines, mais les zones situées aux pôles lunaires ont un ensoleillement permanent. Mars est plus loin du Soleil et subit parfois des tempêtes de poussières atténuant un peu l'intensité de son rayonnement. Néanmoins, son atmosphère filtre moins le rayonnement solaire que celle de la Terre, ce qui permet d'espérer une exploitation de l'énergie solaire avec une efficacité du même ordre, avec en plus, une plus grande régularité d'ensoleillement.

L'énergie nucléaire resterait donc une alternative pour une énergie continue sur ces corps célestes, mais aucun minerai d'uranium n'ayant encore été détecté, il faudrait apporter la matière première depuis la Terre comme cela est prévu pour les missions martiennes par la NASA. Le développement de la fusion nucléaire serait un avantage pour les colonies, l'hélium 3 étant présent sur de nombreux corps du système solaire dont la Lune, dans le régolite de surface et les géantes gazeuses. Une des grandes difficultés de l'utilisation de l'énergie solaire thermique ou de l'énergie nucléaire dans des environnements avec peu ou pas d'atmosphère sera de disperser l'inévitable chaleur générée du cycle de Carnot. Cela requerrait de grandes surfaces radiantes pour disperser la chaleur par rayonnement infrarouge.

Communications

Comparée aux autres besoins, la communication est facile pour l'orbite terrestre ou lunaire, la plupart des communications actuelles passant déjà par satellite. Cependant les communications avec Mars et au-delà souffriront de retards dus à la vitesse de la lumière. Pour Mars, cela représente de 3 à 22 minutes selon sa proximité avec la Terre (pour une communication simple sans réponse) et plus longtemps pour les colonies plus éloignées. Les communications avec des colonies situées autour d'autres étoiles se chiffreraient en années.

Habitabilité

Une relation de survie entre des organismes, leur habitat et un environnement extra-terrestre peut être effectuée de trois manières différentes, ou par combinaison de celles-ci :

- organismes et habitats complètement isolés de l'environnement avec une biosphère artificielle, tel Biosphère II ou autre système de support de vie ;

- changer l'environnement pour qu'il devienne un habitat viable avec une terraformation ;

- changer les organismes pour qu'ils deviennent adaptés à leur nouvel environnement à l'aide du génie génétique ou par la création de Cyborg, comme évoqué par le transhumanisme.

Les deux dernières solutions étant encore du domaine de la science-fiction ou du théorique, le système de support de vie est la solution immédiate. Les colons auront en effet besoin d'air, d'eau, de nourriture, de gravité et d'une température adéquate pour survivre de longues périodes. Sur Terre, la biosphère fournit tout cela. Dans les installations spatiales, un système relativement réduit et en circuit fermé devra recycler tous les éléments nécessaires à la vie sans aucune panne possible. La NASA et l'ESA étudient les diverses possibilités de systèmes de support de vie qui vont bien plus loin au niveau recyclage des déchets que ce qui est actuellement utilisé sur la station spatiale internationale.

Le plus proche système de support de vie actuel est sûrement celui du sous-marin nucléaire. Il utilise des systèmes mécaniques pour subvenir aux besoins humains pendant des mois sans faire surface. Cependant, ces sous-marins relâchent du dioxyde de carbone bien qu'ils recyclent l'oxygène. Le recyclage du CO2 a été envisagé en littérature en utilisant la réaction de Sabatier ou la réaction de Bosch.

Pour les missions martiennes, la NASA prévoit trois systèmes de survie redondants afin d'éviter toute panne critique. Deux sont basés sur des systèmes de purification et transformation chimique comme ceux utilisés dans la navette spatiale. Le troisième utilise des plantes cultivées localement pour produire de l'eau et de l'oxygène pour les astronautes, mais cette dernière technologie doit être encore validée.

Le projet Biosphère II, en Arizona, a montré qu'une biosphère petite, complexe, confinée et artificielle pouvait supporter 8 personnes pour une durée d'au moins un an, bien qu'il y ait eu de nombreux problèmes. Après un an, alors que la mission devait durer deux ans, il a fallu que Biosphère II se réapprovisionne en oxygène.

Au-delà de Biosphère II, des stations de recherche en environnements hostiles comme la base Amundsen-Scott en Antarctique ou celle de Flashline Mars Arctic Research Station de l'île Devon, peuvent aussi fournir une expérience de la construction et de l'opération d'avant-poste sur d'autres mondes. La Mars Desert Research Station, maintenue par la Mars Society, est un habitat construit pour ces raisons dans le désert de l'Utah. Pour cette dernière, si le terrain ressemble à celui de Mars, les températures sont bien plus chaudes et le climat environnant n'est pas le plus inhospitalier sur Terre.