Définition des planètes - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Controverse en cours

Malgré la déclaration de l'UAI, un grand nombre de critiques demeurent sceptiques. La définition est perçue par beaucoup comme arbitraire, et confuse, et un grand nombre de soutiens à la proposition « Planète Pluton », en particulier Alan Stern, responsable à la NASA de New Horizons, la mission vers Pluton, ont fait circuler parmi les astronomes une pétition pour modifier cette définition. Sa réclamation porte sur le fait que moins de 5 % des astronomes ayant voté en sa faveur, cette décision n'était pas représentative de la communauté des astronomes tout entière. La version finale issue de cette controverse sur la définition de ce qui constitue une planète demeurera probablement en contentieux, au moins jusqu'à 2009, date à laquelle l'UAI tiendra sa prochaine Assemblée Générale à Rio de Janeiro. Même en excluant cette controverse, il demeure cependant plusieurs ambiguïtés dans la définition.

L'élimination du voisinage

Un des pricipaux points en litige est la définition d'élimination du voisinage autour de son orbite. Alan Stern objecte qu'il est « impossible et illusoire de tracer une frontière entre les planètes naines et les planètes » et que ni la Terre, Mars, Jupiter ou Neptune n'ayant entièrement vidé leur région de débris, aucune ne peut correctement être considérée comme une planète selon la définition de l'Union astronomique internationale.

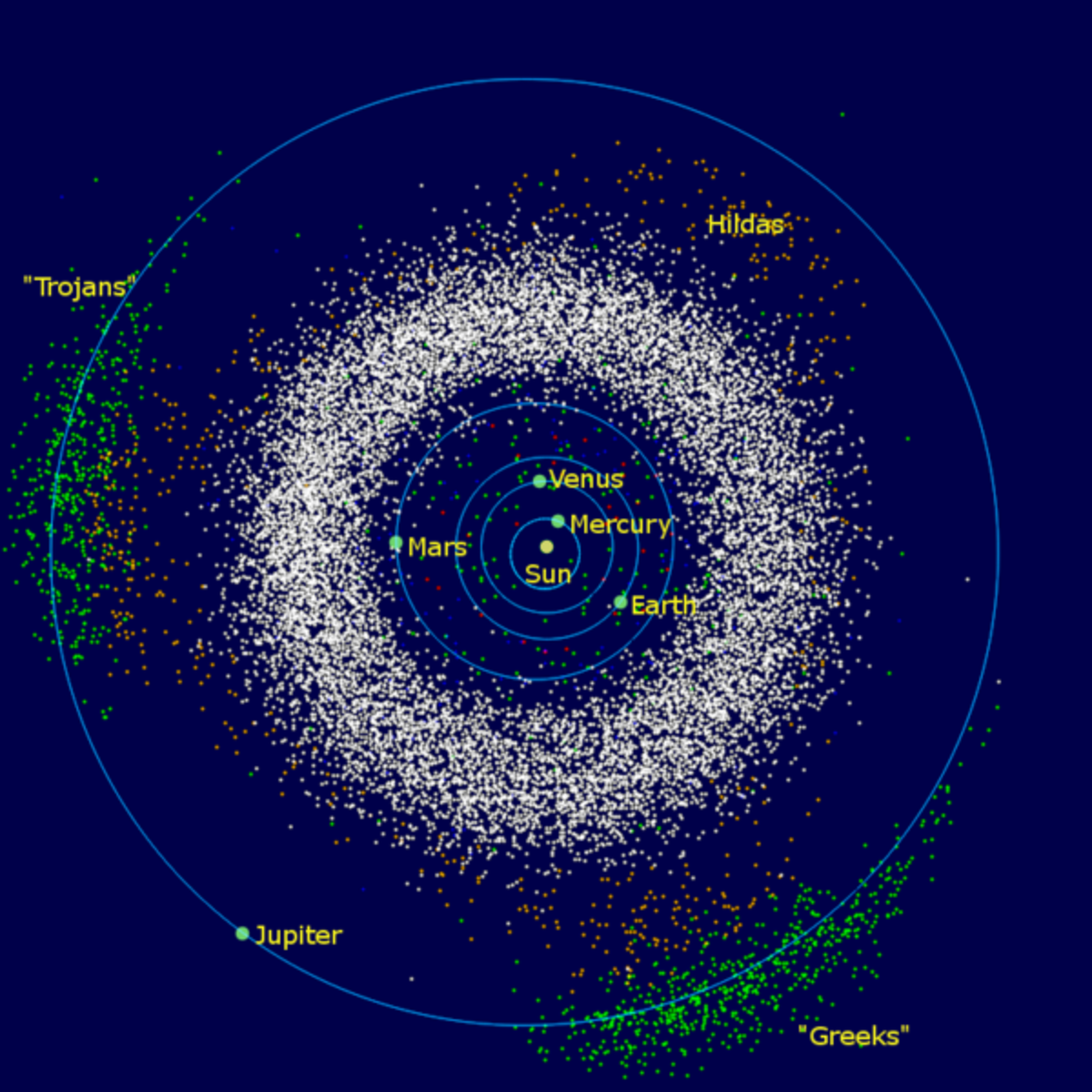

Mike Brown conteste cette assertion en affirmant que, bien loin de ne pas avoir nettoyé leur orbite, les planètes majeures contrôlent complètement les orbites des autres corps situés dans leur zone orbitale. Jupiter peut coexister avec un grand nombre de petits corps dans son orbite (les astéroides Troyens, mais ces corps n'existent qu'autour de Jupiter parce qu'ils se trouvent sous l'emprise de la gravité de l'énorme planète. De même, Pluton peut traverser l'orbite de Neptune, mais Neptune a pendant logtemps confiné Pluton et ses « valets » de la Ceinture de Kuiper, appelés les « Plutinos », dans une résonance 3:2, c'est-à-dire qu'ils parcouraient deux fois leur orbite autour du Soleil dans le même temps où Neptune en parcourait trois. Les orbites de ces objets étaient entièrement dictées par la gravité de Neptune, et c'est ainsi que Neptune est dominant.

Quelle que soit la définition du « nettoyage du voisinage » finalement acceptée par l'UAI, cela demeure un concept ambigu. Mark Sykes, directeur de l'Institut des Sciences Planétaires de Tucson, Arizona et organisateur de la pétition, expliqua l'ambiguïté sur la National Public Radio. À partir du moment où la définition ne catégorise pas les planètes par leur composition ou leur formation, mais effectivement par leur localisation, un objet de la taille de Mars ou plus grand, située au-delà de l'orbite de Neptune serait considérée comme une planète naine puisqu'il n'aurait pas nettoyé son orbite et serait donc entouré d'objets de masse comparable, alors qu'un objet plus petit que Pluton sur une orbite isolée serait considéré comme une planète.

Brown note cependant que si le critère de nettoyage du voisinage était abandonné, le nombre de planètes du Système Solaire pourrait passer de huit à plus de 50, avec en plus une centaine de candidats potentiels encore à découvrir.

L'équilibre hydrostatique

La définition de l'UAI exige que les planètes soient assez grosses pour que leur propre gravité les modèle jusqu'à un état d'équilibre hydrostatique. Cela signifie qu'elles atteindront une forme, si ce n'est sphérique, du moins sphéroïde. Jusqu'à une certaine masse, un objet peut être de forme irrégulière, mais au-delà, la gravité commence à attirer l'objet vers son propre centre de masse, jusqu'à ce qu'il s'effondre en une sphère. Des injonctions ont été émises en vue d'une tolérance sur l'exigence d'une stricte sphéricité, du fait que de gros objets du Système Solaire, tels que les planètes Jupiter et Saturne, les lunes Mimas, Encelade, et Miranda, et la planète naine Haumea ont été distordus en sphéroïdes oblates ou problates par une rotation rapide ou des forces de marées.

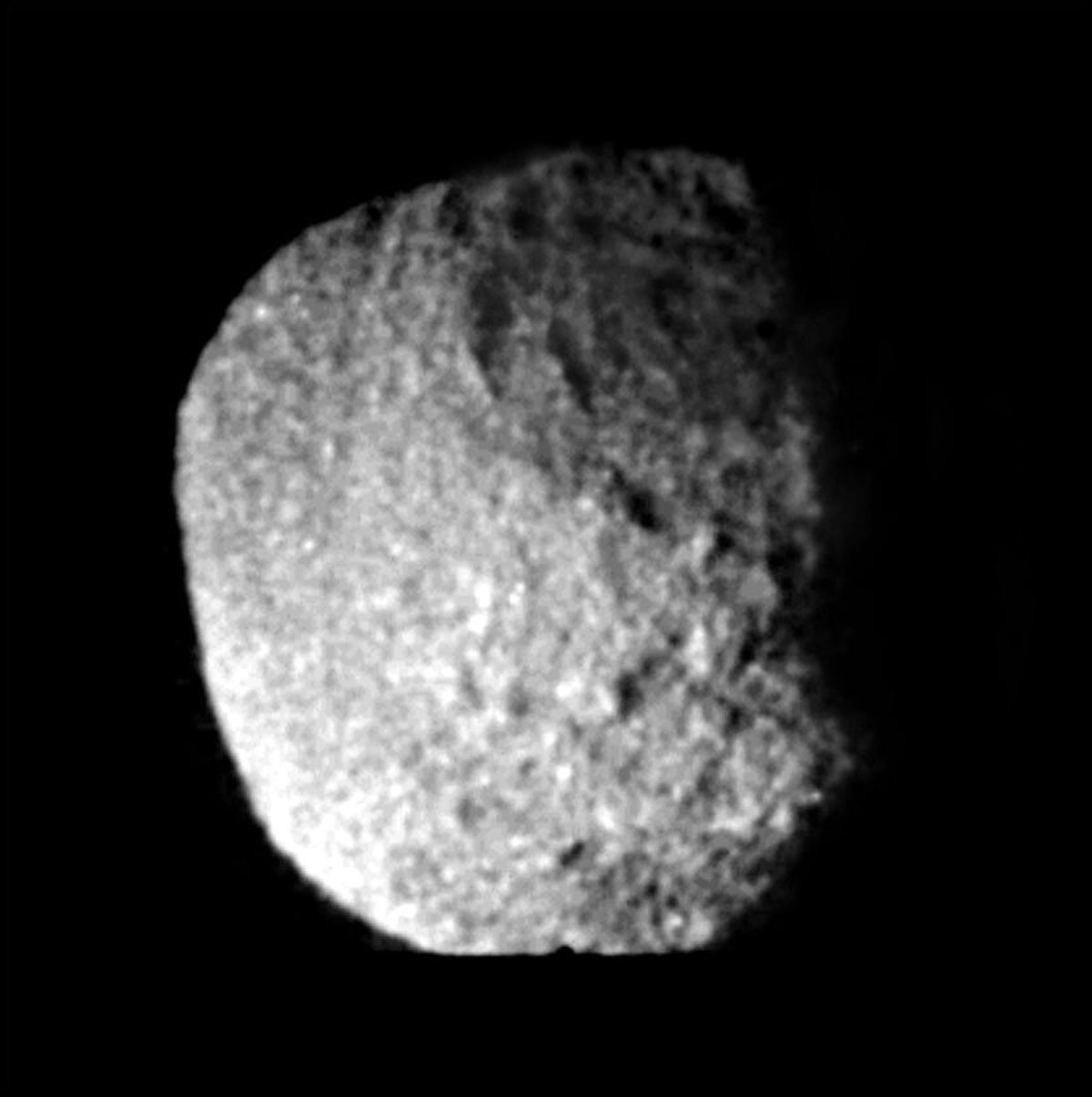

Cependant, il n'existe pas de point à partir duquel on puisse dire qu'un objet a atteint un équilibre hydrostatique. Comme l'a noté Soter, dans son article : « Qui sommes-nous pour quantifier le degré de rotondité d'une planète ? La gravité domine-t'elle un tel corps si sa forme dévie d'un sphéroïde de 10 % ou de 1 % ? La nature ne présente pas de fossé entre les formes rondes ou non-rondes, aussi toute frontière constituerait un choix arbitraire». Au surplus, le point à partir duquel la masse d'un objet le comprime en une sphère varie avec sa composition chimique. Des objets faits de glace tels qu'Encelade et Miranda supportent cet état plus facilement que ceux faits de roches tels que Vesta et Pallas. Qu'elle provienne de l'effondrement gravitationnel, des impacts, des forces de marée ou de la radioactivité, l'énergie calorifique agit aussi comme facteur sur la sphéricité finale d'un objet. Mimas, la lune glacée de Saturne, est sphéroïde, mais Protée, une lune de Neptune plus grosse et de composition similaire, mais plus froide, du fait de sa distance supérieure au Soleil, est de forme irrégulière.

Les planètes doubles et les lunes

La définition exclut spécifiquement les satellites naturels de la catégorie des planètes naines bien qu'elle ne définisse pas précisément le terme « satellite ». Dans le projet originel, une exception était formulée pour Pluton et son satellite le plus important, Charon, dont le barycentre se situe hors du volume des deux corps. La proposition initiale classifiait Pluton-Charon comme une planète double, avec les deux objets orbitant autour du Soleil en tandem. Cependant, le projet final établissait clairement que, bien qu'ils fussent tous deux d'une taille relative similaire, seul Pluton serait effectivement classifié comme une planète naine.

Sous la même définition, le système Terre-Lune n'est pas formellement reconnu comme une planète double, malgré la taille relative importante de la Lune, du fait que le barycentre est situé dans le volume de la Terre. Comme la Lune s'écarte lentement de la Terre, le système Terre-Lune peut effectivement devenir un système de planète double, sur la base de la définition de son barycentre

Cependant, certains ont suggéré que notre Lune mérite néanmoins d'être appelée une planète. Isaac Asimov notait que le timing de l'orbite de la Lune est en tandem avec celle propre de la Terre autour du Soleil (en regardant à la verticale de l'écliptique), la Lune ne décrit jamais de boucle avec retour en arrière, et par essence, elle orbite autour du Soleil par elle-même.

De plus, de nombreuses lunes, même celles qui n'orbitent pas autour du Soleil directement, présentent fréquemment des caractéristiques communes avec les vraies planètes. Il existe 19 lunes dans le Système Solaire qui sont parvenues à un équilibre hydrostatique et pourraient être considérées comme des planètes si les seuls paramètres étaient considérés. Même à la fin du XIXe siècle, les astronomes avaient calculé que les satellites galiléens étaient plus gros que le nôtre, l'un d'entre eux étant plus gros que Mercure. Titan, la lune de Saturne, est aussi plus grosse que Mercure, et dispose même d'une atmosphère substantielle, plus épaisse que celle de la Terre. Des lunes telles que Io et Triton présentent des signes tangibles et continus d'activité géologique, et Ganymède présente un champ magnétique. Exactement comme des étoiles en orbite autour d'autres étoiles sont appelées des étoiles, des astronomes considèrent que des objets en orbite autour de planètes dont elles partagent toutes les caractéristiques pourraient également être appelées des planètes. Effectivement, Mike Brown présente bien une même réclamation dans son analyse de la parution lorsqu'il dit : « Il est difficile de produire un argument convaincant en considérant qu'une boule de glace de 400 km compterait comme une planète, parce qu'elle peut présenter une géologie intéressante alors qu'un satellite de 5 000 km avec une atmosphère massive, des lacs de méthane et des tempêtes furieuses (Titan) ne pourrait pas être mis dans la même catégorie, quel que soit le nom de celle-ci ».

Cependant, il continue en disant que « pour la plupart des gens, considérer des satellites ronds (y compris notre Lune) comme des planètes viole l'idée qu'il se font de ce qu'est une planète ».

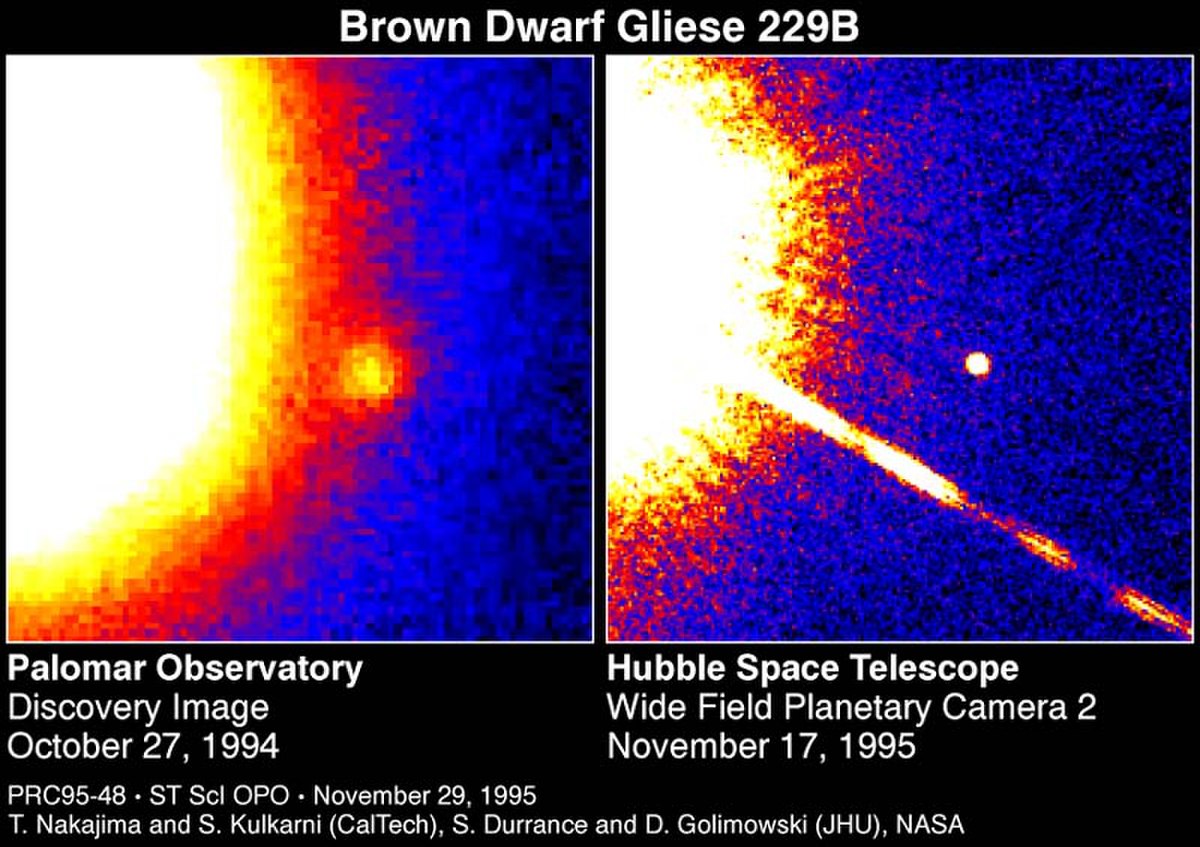

Les planètes extrasolaires et les naines brunes

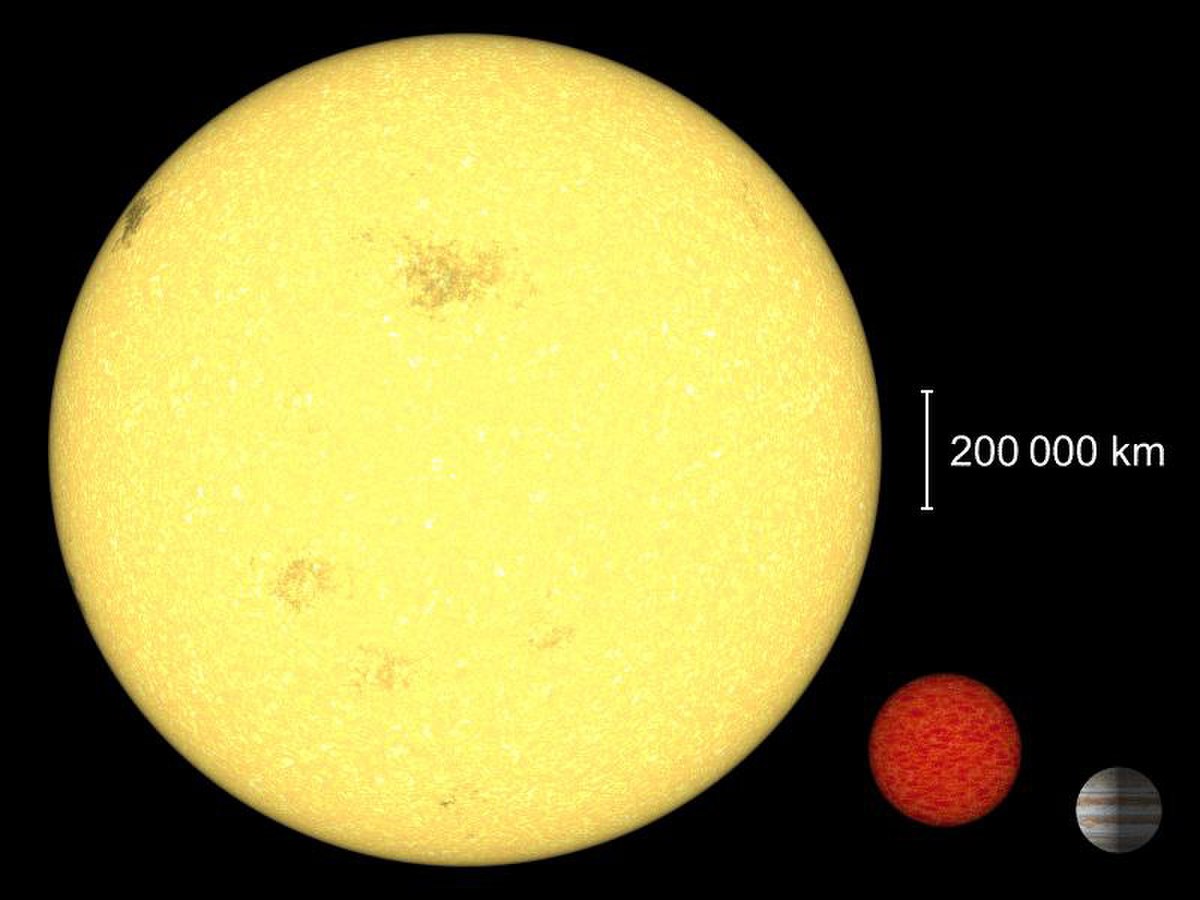

La découverte, depuis 1992, de plus de 300 exoplanètes, objets de dimension planétaire tournant autour d'autres étoiles, a élargi le débat sur la nature des planètes dans un sens inattendu. Nombre de ces planètes ont une taille considérable, approchant la masse de petites étoiles, alors que nombre de naines brunes, découvertes récemment, sont réciproquement suffisamment petites pour être considérées comme des planètes.

Traditionnellement la caractéristique d'une étoile a été la capacité d'un objet à provoquer la fusion de l'hydrogène contenu en son cœur. Cependant, des étoiles telles que les naines brunes ont toujours défié cette distinction. Trop petites pour commencer une fusion soutenue de l'hydrogène, leur statut d'étoile leur a été accordé sur leur capacité à provoquer la fusion du deutérium. Cependant, la rareté relative de cet isotope réduit la durée de cette phase à une fraction très limitée de la durée de vie de l'étoile, et donc la plupart des naines brunes ont cessé leur fusion bien avant leur découverte. Les formations d'étoiles binaires et autres étoiles multiples sont courantes, et de nombreuses naines brunes orbitent autour d'autres étoiles. De ce fait, si elles ne produisent pas d'énergie par la fusion, elles peuvent être décrites comme des planètes. En effet, l'astronome Adam Burrows de l'Université d'Arizona proclame que « dans une perspective théorique, quel que soit leur mode de formation, les planètes géantes et les naines brunes extra-solaires sont essentiellement les mêmes». Burrows prétend également que des restes d'étoiles, tels que le naines blanches, ne devraient pas être considérées comme des étoiles, opinion qui signifierait que des naines blanches en orbite, telles que Sirius B, pourraient être considérées comme des planètes. Cependant, les astronomes conviennent actuellement entre eux que tout objet suffisamment massif pour avoir eu la capacité de provoquer une fusion pendant sa durée de vie est à considérer comme une étoile

La confusion ne s'arrête pas aux naines brunes. Maria Rosa Zapatario-Osorio et son équipe ont découvert dans de jeune amas stellaire de nombreux objets de masse inférieure à celle requise pour supporter une fusion de n'importe quelle sorte (actuellement calculée comme approximativement 13 fois la masse de Jupiter). Elles ont été décrites comme des « planètes flottantes libres » parce que les théories actuelles de formation du système solaire suggèrent que des planètes peuvent être éjectées ensemble des systèmes solaires si leurs orbites deviennent instables.

Cependant, il est aussi possible que ces « planètes flottantes libres » puissent s'être formées de la même manière que les étoiles. La différence matérielle entre une étoile de faible masse et une grosse géante gazeuse n'est pas nette ; à part la taille et la température relative, il y a peu de choses qui séparent une géante gazeuse comme Jupiter de son étoile-hôte. Toutes deux ont des compositions globales similaires : hydrogène et hélium, avec des traces d'éléments chimiques plus lourds dans leurs atmosphères. La différence généralement acceptée porte sur la formation. Les étoiles sont réputées avoir été formées « du sommet vers le bas » (à partir du gaz d'un nuage, lorsqu'elles engagèrent le processus d'effondrement gravitationnel, et ainsi seraient composées presqu'entièrement d'hydrogène et d'hélium), alors que les planètes sont supposées avoir été formées « du bas vers le haut » (à partir de la poussière et du gaz en orbite autour de la jeune étoile, et ainsi auraient des cœurs de silicates ou de glaces. À ce jour la possession de tels cœurs par les géantes gazeuse n'est pas certaine. S'il est effectivement possible qu'une géante gazeuse puisse se former comme le font les étoiles, alors ceci soulève la question de savoir si un tel objet, même un aussi familier que Jupiter ou Saturne devrait être considérée comme une étoile de faible masse en orbite plutôt qu'une planète.

En 2003, l'UAI a diffusé officiellement une déclaration définissant ce qui constitue une planète extra-solaire et ce qui constitue une étoile en orbite. À ce jour, elle demeure la seule décision officielle atteinte par l'UAI sur cette question. Le comité de 2006 n'a pas tenté de le mettre à l'épreuve ou de l'incorporer dans leur définition, en faisant observer que la question de la définition d'une planète est déjà suffisamment difficile à résoudre, sans considérer en plus les planètes extra-solaires.

« 1 - Les objets avec des masses vraies inférieures à la masse limite inférieure permettant la fusion du deutérium (actuellement déterminée par le calcul comme étant 13 fois la masse de Jupiter pour les objets de métallicité solaire) qui orbitent autour d'étoiles ou de restes d'étoiles sont des « planètes » (quelle que soit la façon dont elles se sont formées). La masse minimum requise pour qu'un objet extra-solaire soit considéré comme une planète devrait être celle qui est utilisée dans le système solaire;

2 - Les objets "sub-stellaires" avec des masses vraies supérieures à la limite pour la fusion thermonucléaire du deutérium sont de « naines brunes », quel que soit leur mode de formation ou leur localisation.

3 - Les objets flottants libres dans les jeunes amas d'étoiles avec des masses inférieures à la limite pour la fusion thermonucléaire du deutérium ne sont pas des « planètes » mais sont des « sous-naines brunes » (ou n'importe quel nom plus appropriée). »

De même que définir une planète comme ayant nettoyé son voisinage, cette définition crée une ambiguïté en faisant de la localisation, plutôt que de la formation ou de la composition un élément déterminant dans le fait d'être une planète. Un objet flottant libre avec une masse inférieure à 13 fois celle de Jupiter est une « sous-naine brune », alors qu'un même objet en orbite autour d'une étoile en fusion est une planète, même si sous tous les autres aspects, ces deux objets sont identiques.

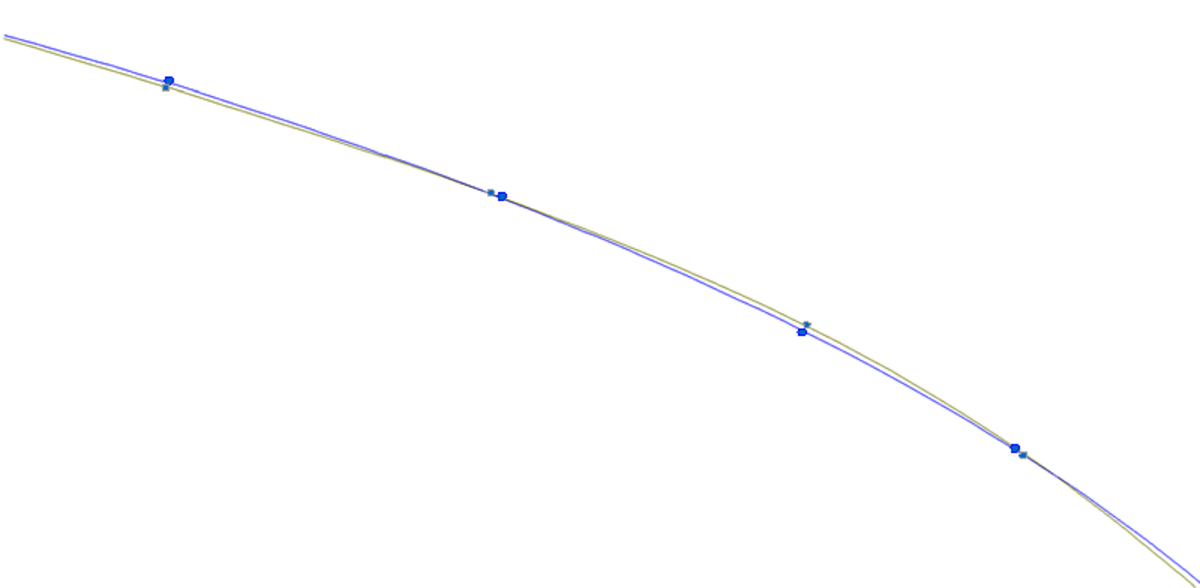

Cette ambigüité a été mise en lumière en décembre 2005, quand le télescope Spitzer a observé Cha 110913-773444 (ci-dessus) la plus petite naine brune découverte à ce jour, seulement 8 fois la masse de Jupiter, avec ce qui apparaît comme le début de son propre système planétaire. Si cet objet avait été découvert en orbite autour d'une autre étoile, il aurait été considéré comme une planète. Elle fut à nouveau mise en lumière en septembre 2006, lorsque le télescope spatial Hubble prit une image de CHXR 73 b (à gauche), un objet en orbite autour d'une jeune étoile-compagnon à une distance de l'ordre de 200 UA. Avec 12 masses joviennes, CHXR 73 b est juste en dessous du seuil pour la fusion du deutérium, et donc techniquement une planète ; cependant, sa distance éloignée de son étoile parente suggère qu'elle n'a pas pu se former à l'intérieur du disque protoplanétaire de la petite étoile, et donc a du se former comme le font les étoiles d'un effondrement gravitationnel.

Critères de détermination des « plutoïdes »

Selon Mike Brown, le critère actuel posé par l'UAI pour classer un objet comme « plutoïde » exige que sa magnitude absolue soit supérieure à H = +1. Ce qui aurai réellement signifié que tout nouveau plutoïde sera déterminé non par sa taille, mais par sa brillance. Comme il l'a noté dans son blog, la brillance n'est pas un indicateur absolu qu'un objet ait atteint l'équilibre hydrostatique :

« Si vous prenez Pluton et le recouvrez entièrement de saletés, il ne sera plus un plutoïde. Ou bien prenez quelque chose de beaucoup plus petit et recouvrez-le de neige à la place des rochers et cela pourrait être un plutoïde. Ou bien, c'est mon exemple préféré, si vous prenez Éris, qui est actuellement, intrinsèquement, l'objet le plus brillant, rapprochez le du Soleil (où il sera dans 290 ans), faites lui fondre la glace en surface, exposez une partie du substrat plus sombre, il pourrait bien devenir juste assez sombre pour ne plus être un plutoïde. Un coup, vous le voyez, un coup non. »

Sémantique

Finalement, d'un point de vue linguistique, il y a la dichotomie créée par l'UAI entre « planète » et « planète naine ». Le terme « planète naine », contient deux mots, un nom « planète » et un adjectif « naine », ce qui est discutable. Ainsi, le terme peut suggérer qu'une planète naine est une sorte de planète, bien que l'UAI ait explicitement défini une planète naine comme ne l'étant « pas ». Par cette formulation, cependant, planète naine et planète mineure sont des noms composés mieux considérés. Benjamen Zimmer de Language Log a résumé la confusion : « Le fait que l'UAI voudrait que nous pensions que les planètes naines sont distinctes des planètes réelles encombre l'article lexical planètes naines avec des bizarreries comme le « Welsh rabbit» qui n'est pas réellement un lapin, ou les « Rocky Mountains oysters » (pas vraiment des huitres ». Comme l'a noté dans une interview à National Public Radio l'historien et auteur scientifique populaire Dava Sobell, qui a participé à la décision initiale de l'UAI en octobre 2006, « une planète naine n'est pas une planète, et en astronomie, il y a des étoiles naines qui sont des étoiles, et des galaxies naines qui sont des galaxies. Aussi est-ce un terme que personne ne peut aimer, planète naine ». Mike Brown a noté dans une interview au Smithonian que « la plupart des membres du camp dynamique ne voulait vraiment pas du mot planète naine, mais y a été forcée par le camp pro-Pluton. Comme ça vous demeurez avec cette petite friponne ridicule de planète naine qui n'est pas une planète ».

Réciproquement, l'astronome Robert Cummings de l'observatoire de Stockholm note que « Le nom de planète mineure a été plus ou moins synonyme d'astéroïde pendant très longtemps. Aussi, il me semble joliment malsain, de se plaindre d'ambiguïté ou de risque de confusion résultant de l'introduction de planète naine. »