Tyrannosaurus rex - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Paléobiologie

Le paléontologue Jack Horner a découvert cinq tyrannosaures dans un même gisement. Il suppose qu'ils vivaient en groupe. Ces individus n'ont pas pu être attirés par une proie ou une charogne : aucun reste d'herbivore n'a été trouvé à cet endroit.

Jack Horner s'est demandé si le tyrannosaure était un chasseur ou un charognard. En effet il n'est pas un bon coureur. Cependant, il aurait eu un flair très sensible, compensant ainsi sa mauvaise vision : cela lui aurait donc permis de repérer facilement une charogne. Néanmoins, on a découvert une morsure de tyrannosaure sur un edmontosaurus qui avait cicatrisé ; l'animal est décédé postérieurement. De plus le tyrannosaure détenait une mâchoire d'une puissance phénoménale, qu'il devait probablement utiliser pour tuer des animaux vivants, ce qui en ferait un chasseur.

Les scientifiques se demandent donc toujours s'il mangeait de la viande fraîche ou de la charogne. Il n'est d'ailleurs pas exclu qu'il ait pu être à la fois prédateur et charognard, selon les opportunités qui se présentaient à lui. À titre de comparaison, dans les comportements que l'on peut observer de nos jours, il peut arriver que les vautours par exemple, des charognards, chassent lorsque la faim les y pousse. À l'inverse, les lions, découvrant un cadavre encore frais, n'hésitent pas à s'en repaître. Ils s'avèrent par là, opportunistes.

Des scientifiques ont découvert dans les fossiles de T. Rex, des traces de goutte. Ce grand carnivore devait donc souffrir de douleurs aiguës et soudaines dans les articulations, ce qui devait probablement jouer sur son comportement.

Durée de vie

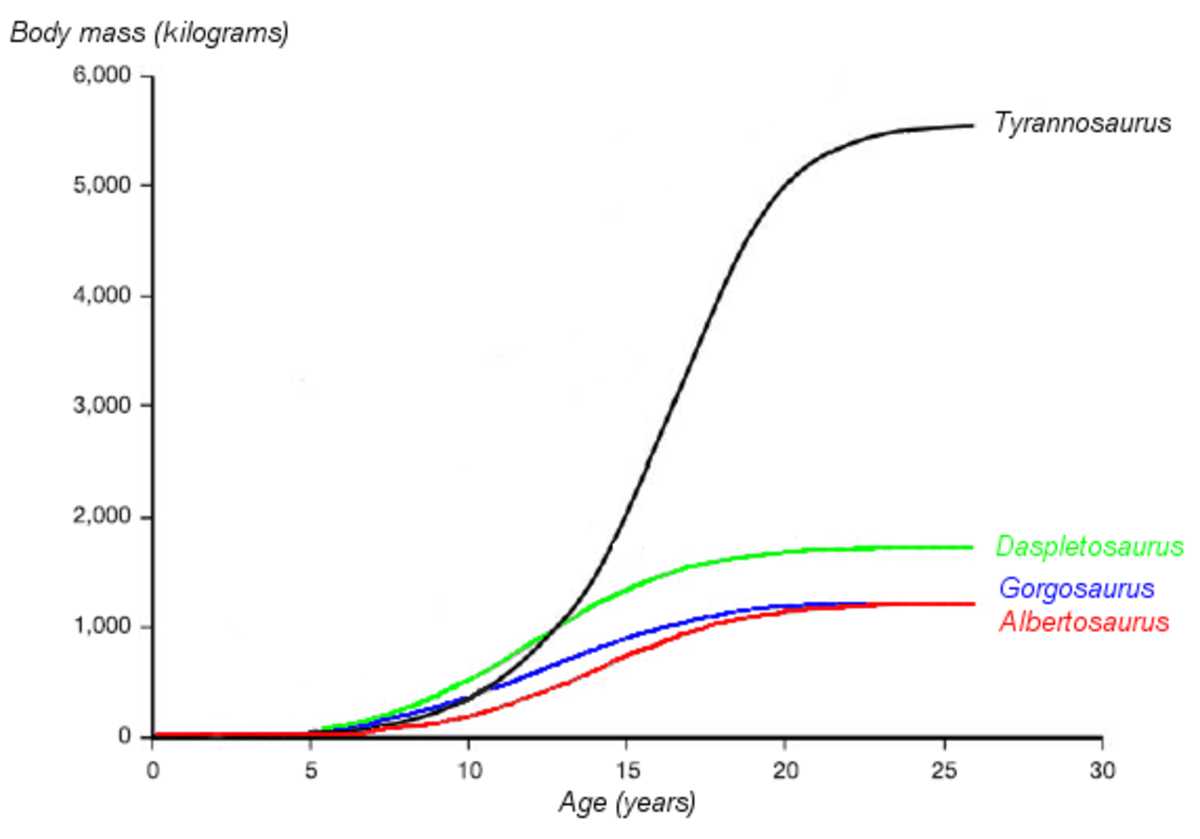

L'identification de plusieurs spécimens de jeunes Tyrannosaurus rex a permis aux scientifiques de documenter les changements ontogénétiques, d'évaluer le cours de leur vie, et de déterminer la croissance de ces animaux. Le plus petit individu connu (LACM 28471, le théropode « Jordan ») devait peser seulement 29,9 kg, alors que les plus grands; comme le spécimen FMNH PR2081 (Sue) devaient bien atteindre plus de 5 400 kg (soit presque 6 tonnes). Des analyses histologiques d'os de T. rex ont démontré que le spécimen LACM 28471 était âgé de deux ans seulement, alors que Sue avait 28 ans, probablement l'âge limite de cette espèce.

L'histologie a également permis de déterminer l'âge d'autres spécimens. Il est possible de dessiner les courbes de croissance lorsqu'on peut reporter sur un graphique l'âge et le poids de différents spécimens. Celle du T. rex est une courbe en S, les jeunes ne dépassaient pas les 1 800 kg jusqu'à 14 ans environ, puis leur taille augmentait de façon significative. Durant cette phase de croissance rapide, un jeune T. rex pouvait gagner en moyenne 600 kg par an pendant quatre ans. À partir de 18 ans, la courbe se stabilise, ce qui signifie que la croissance de l'animal augmente plus lentement. Par exemple, seulement 600 kg séparent le spécimen Sue âgé de 28 ans du spécimen canadien âgé quant à lui de 22 ans (RTMP 81.12.1). Une autre étude histologique plus récente menée par différents scientifiques corrobore ces résultats, démontrant que la croissance rapide commence à ralentir à partir de 16 ans. Cette cassure brutale de la vitesse de croissance entre 14 et 18 ans pourrait témoigner de l'existence d'une phase de maturité physique, synonyme de maturité sexuelle. Une hypothèse soutenue par la découverte en 2005 de tissus osseux riches en calcium, connus aussi sous le nom d'os médullaires, dans le fémur d'une T. rex âgée de 18 ans (MOR 1125, également connu sous le nom de « B-rex »). Dans la nature, ces tissus osseux ne sont retrouvés que chez les oiseaux femelles matures juste avant la ponte; ils permettent de renforcer la coquille des œufs. Les dinosaures étant également ovipares, le même phénomène intervenait peut être à l'époque et cette découverte pourrait donc indiquer que la jeune « B-rex » était sexuellement mature. La même découverte a été réalisée chez une femelle allosaurus âgée de 10 ans et chez une femelle tenontosaurus âgée de 8 ans, laissant penser que la maturité sexuelle des dinosaures serait intervenue beaucoup plus tôt que ce qui était jusqu'alors pensé. Des femelles dinosaures pouvaient donc pondre des œufs dès leur pré-adolescence, et de là, devenir mères. D'autres tyrannosauridés ont des courbes de croissances très similaires à celles de T.rex, même si leurs vitesses de croissance plus lentes correspondent à des tailles plus petites à l'âge adulte.

Le taux de mortalité augmente à l'approche de la maturité sexuelle, un schéma que l'on retrouve chez les autres tyrannosaures, les grands oiseaux et les mammifères. Ces espèces connaissent après une mortalité infantile élevée, un taux de survivance élevé, qui décline rapidement à la maturité sexuelle. La mortalité augmente à la maturité sexuelle, en partie dû au stress des femelles qui accompagne la ponte. Une étude démontre que le faible nombre d'échantillons de juvéniles est dû en partie à leur taux de mortalité bas, ces animaux ne mouraient pas en grand nombre à ces âges.

Dimorphisme sexuel

Avec la découverte de spécimens de plus en plus nombreux, les scientifiques ont commencé à analyser les différences entre individus et ils ont identifié chez Tyrannosaurus rex, deux types morphologiques distincts, similaires à d'autres espèces de theropodes. En prenant en compte leur morphologie générale, l'un a été dénommé le morphotype « robuste » alors que l'autre était dénommé « gracile ».

Plusieurs caractéristiques associées à ces deux morphotypes ont permis aux scientifiques d'en déduire qu'il s'agissait possiblement d'un dimorphisme sexuel, et que le type robuste était probablement femelle, alors que le type gracile était probablement mâle. Ainsi le pelvis de plusieurs spécimens robustes est plus large, peut être afin de faciliter le passage des œufs dans le bassin lors de la ponte.

De plus chez le type robuste, on retrouve un chevron - os protégeant certains éléments vitaux de la partie ventrale de la queue - de taille réduite au niveau de la première vertébrale caudale, peut être également afin de faciliter le passage des œufs dans le conduit génital. Cette hypothèse avait été déjà proposée par Romer en 1956 pour les crocodiliens.

Au début des années 2000, l'existence d'un dimorphisme sexuel chez T. rex a été remise en question. Ainsi en 2005, une étude concluait que la présence de chevrons ne permettait pas de différencier ce genre des crocodiliens, et jetait ainsi le doute sur le bien fondé de ce critère pour différencier le genre de T. rex. De plus les scientifiques ont découvert que le premier chevron de Sue, un spécimen extrêmement robuste, était en fait situé très près de son pelvis, comme chez certains reptiles mâles, démontrant que la position des chevrons variait trop pour être un bon indicateur du sexe, chez les T. rex comme chez les reptiles modernes. L'existence de différences morphologiques entre les différents spécimens retrouvés pourrait ne pas être liée à un dimorphisme sexuel, mais plutôt à des variations géographiques, ou à des variations dues à l'âge, les individus robustes étant les plus âgés.

En 2009, nous ne connaissons avec certitude le sexe que d'un seul et unique spécimen de T.rex. L'examen de « B.rex » (MOR 1125) a permis de retrouver des tissus mous préservés provenant d'os médullaire, un tissu spécialisé retrouvé chez les oiseaux femelles modernes, source de calcium permettant la production de la coquille des œufs lors de l'ovulation. Le tissu osseux médullaire n'est retrouvé naturellement que chez les femelles oiseaux, suggérant fortement que « B.rex » était une femelle, et qu'elle est morte en période ovulatoire. Des études récentes ont montré que le tissu médullaire n'était jamais retrouvé chez les crocodiles, qui sont les animaux vivants les plus proches des dinosaures, avec les oiseaux. La présence partagée de tissu médullaire chez les oiseaux et les dinosaures théropodes montre les liens évolutionnaires étroits entre les deux.

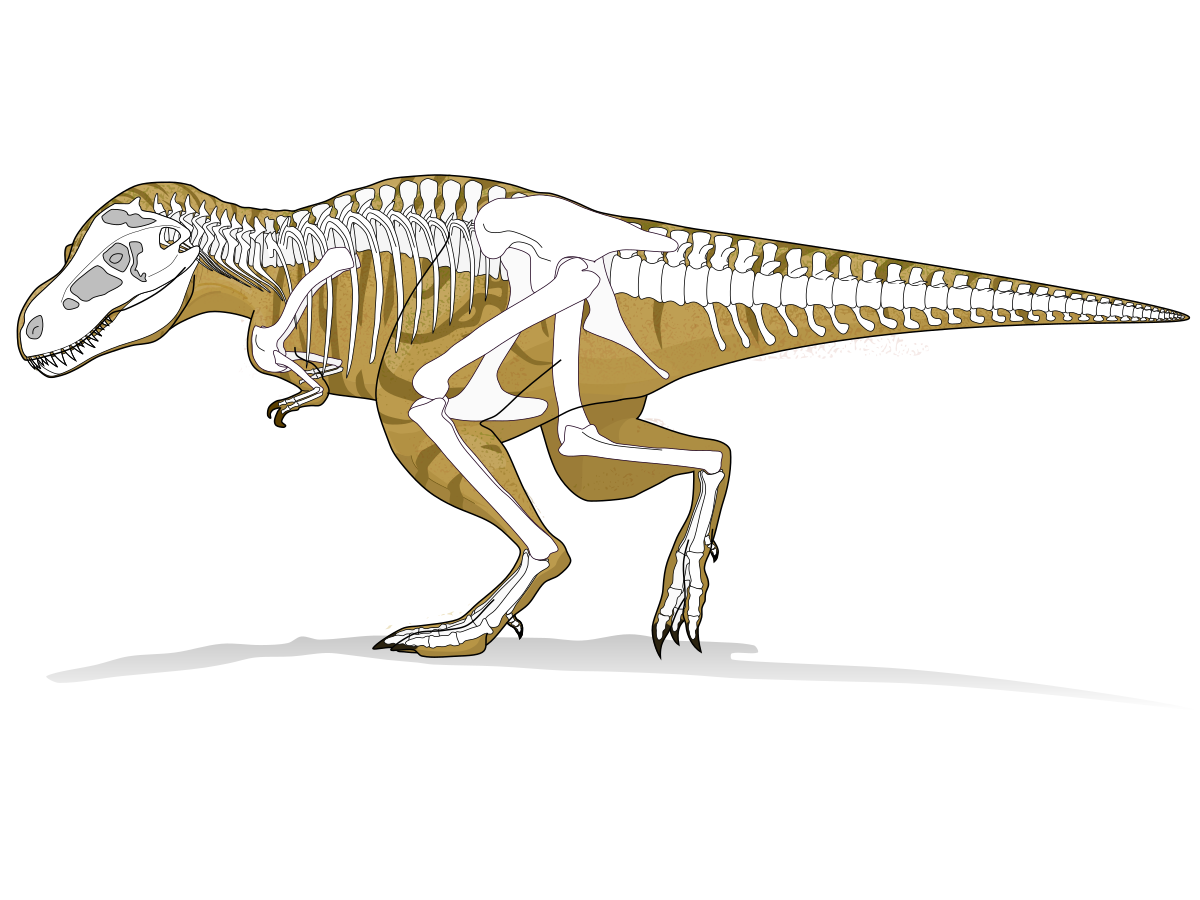

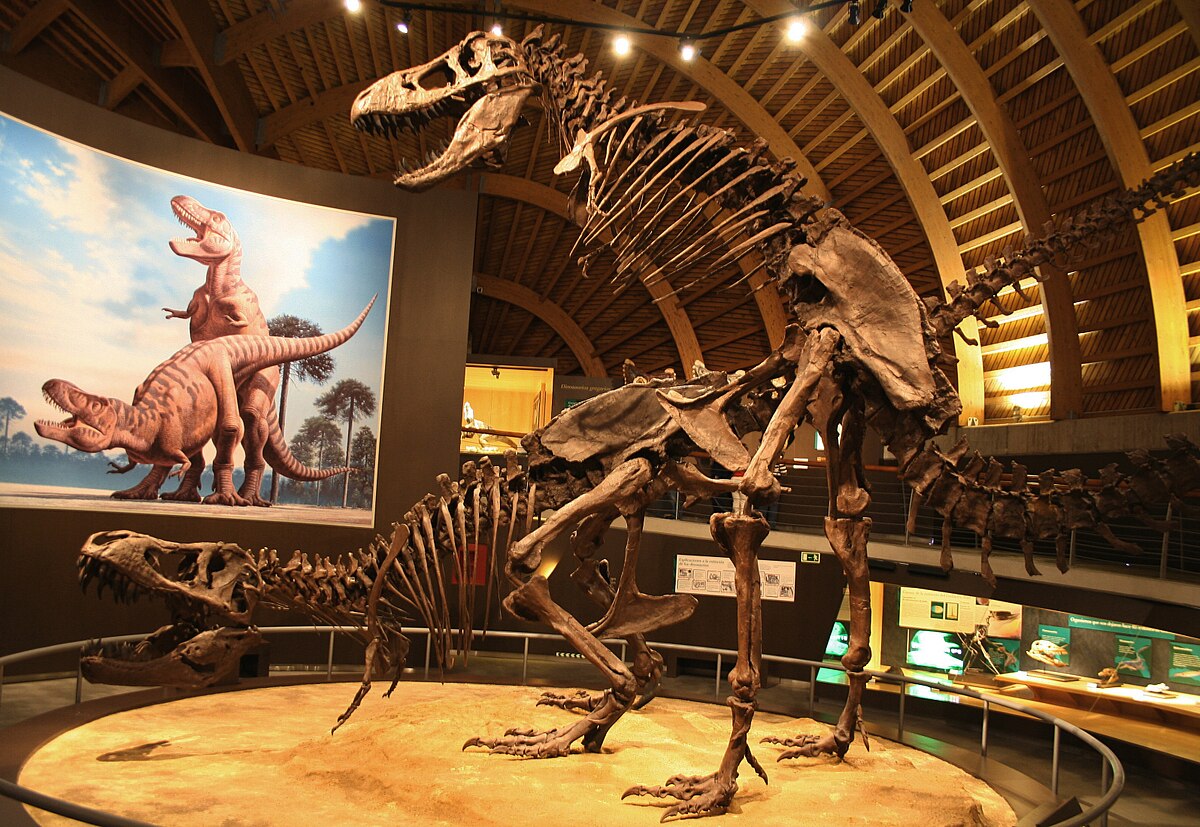

Posture

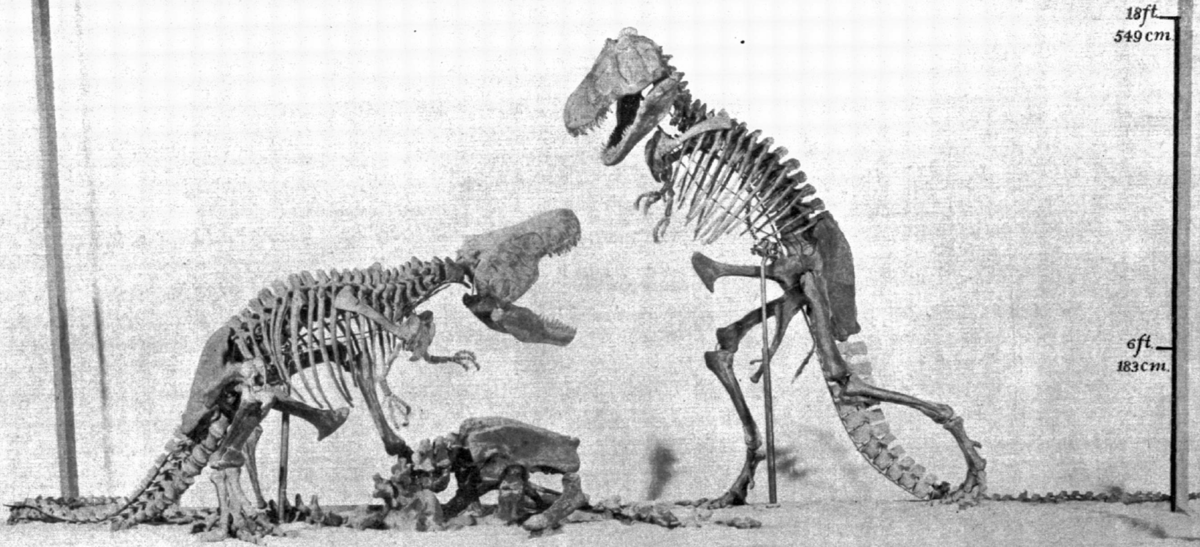

Comme beaucoup de dinosaures bipèdes, Tyrannosaurus rex a été, de façon erronée, historiquement décrit comme un tripode marchant sur ses deux pattes postérieures avec sa queue servant d'appui au sol: avec le corps presque à la verticale, un peu à la façon d'un kangourou. Cette conception date de la reconstitution en 1865 d'un Hadrosaurus par le paléontologiste américain Joseph Leidy, qui fut le premier à décrire un dinosaure en bipédie.

Henry Fairfield Osborn, ancien président de l'American Museum of Natural History (AMNH) de New York, pensant que l'animal se tenait à la verticale, inaugura la première reconstitution d'un squelette complet de T.rex en 1915. Celui-ci resta en position debout pendant près d'un siècle, jusqu'à son démantèlement en 1992.

Vers 1970, les scientifiques réalisent que cette posture en position verticale avec trois points d'appui n'est pas anatomiquement possible; elle aurait entraîné la luxation ou la détérioration de nombreuses articulations telles que celles des hanches ou celle comprise entre le crâne et les premières vertèbres cervicales.

La reconstitution fausse à l'AMNH a inspiré de nombreux films et peintures jusque dans les années 1990, lorsque les films comme Jurassic Park ont représenté le tyrannosaure dans une posture plus réaliste. Les représentations modernes dans les musées, l'art et les films montre le Tyrannosaurus rex avec le corps presque parallèle au sol et la queue tendue à l'arrière pour équilibrer la tête.

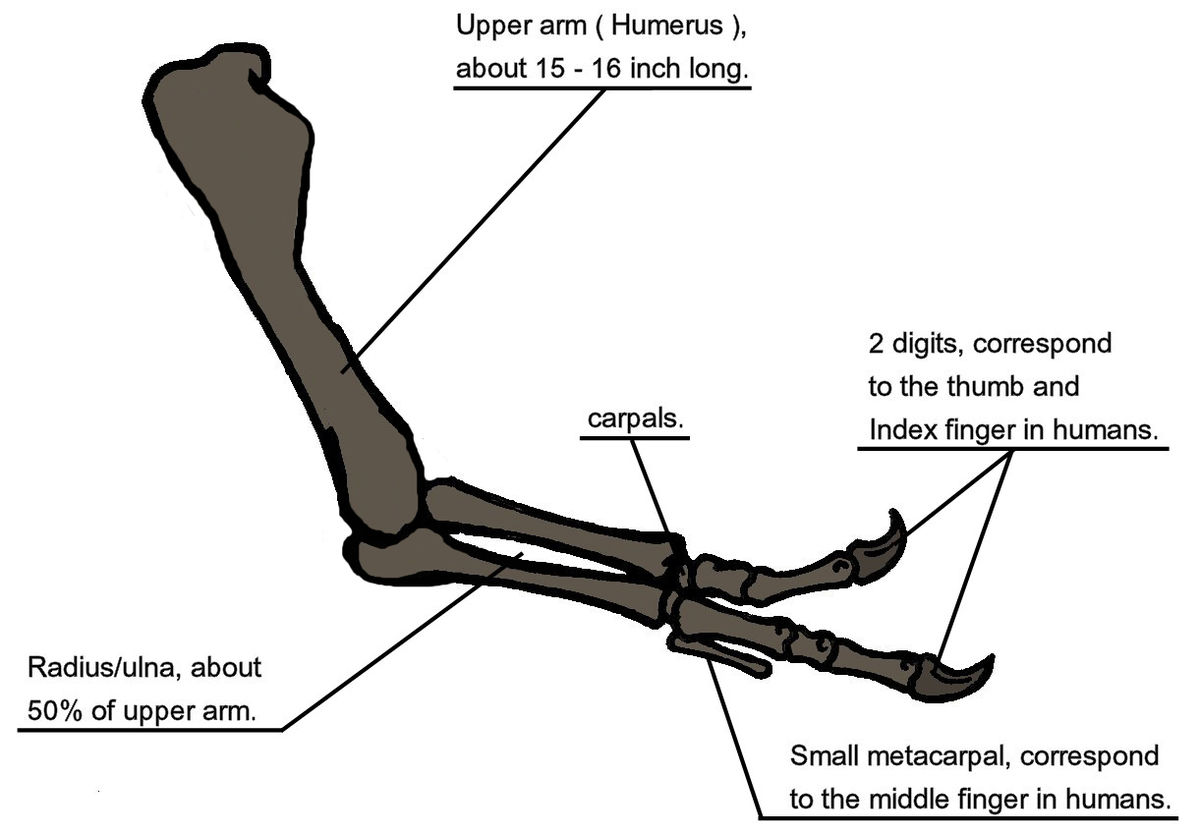

Bras

Lorsqu'on a découvert le Tyrannosaurus rex, l'humérus était la seule partie connue des pattes antérieures. Le premier squelette montré au public en 1915 et monté par Osborn montraient le Tyrannosaurus rex avec une main à trois doigts, comme pour l'Allosaurus. Pourtant un an plus tôt, Lawrence Lambe avait décrit les membres antérieures de Gorgosaurus, une espèce proche et apparentée au T. rex, comme étant courts et munis de deux doigts seulement. Ce qui pouvait suggérer que Tyrannosaurus rex avait des bras similaires, hypothèse qui ne fut confirmée que bien plus tard, lorsque les premiers restes de bras entiers furent identifiés en 1989, appartenant à MOR 555, surnommé le "Wankel rex", découvert à Hell Creek. Les restes de "Sue" comprennent également des bras complets.

Les bras du Tyrannosaurus rex sont très petits par rapport au reste du corps, mesurant seulement 1 mètre de long. Cependant ces bras ne sont pas des structures vestigiales et montre de larges zones d'attachement musculaires, indiquant une force considérable. Dès 1906, Osborn avait imaginé que les bras pouvaient être utilisés pour tenir fortement le partenaire lors de l'accouplement. Il a été également suggéré que les bras soient utilisés pour aider l'animal à se redresser à partir d'une position couchée. Ou pour tenir sa proie alors que les mâchoires font le reste, hypothèse qui serait soutenue par des analyses biomécaniques. Ainsi les os des bras possèdent une corticale particulièrement résistante. Le muscle biceps brachial d'un adulte était capable de soulever à lui seul une charge de 199 kg, chiffre augmentant avec l'action combinée des autres muscles du bras comme le brachial. Les mouvements des bras étaient limités, avec des amplitudes articulaires de respectivement 40 et 45° aux épaules et aux coudes - en comparaison, chez Deinonychus, les amplitudes de ces deux mêmes articulations sont de 88° et 130°, et chez l'homme de 360° et de 165°. Ainsi, les bras du Tyrannosaurus rex, avec leur structure osseuse particulièrement solide, la force considérable développée par leurs muscles et leur amplitude de mouvement limitée, pourrait indiquer un système anatomique conçu pour agripper vite et fort une proie se débattant.

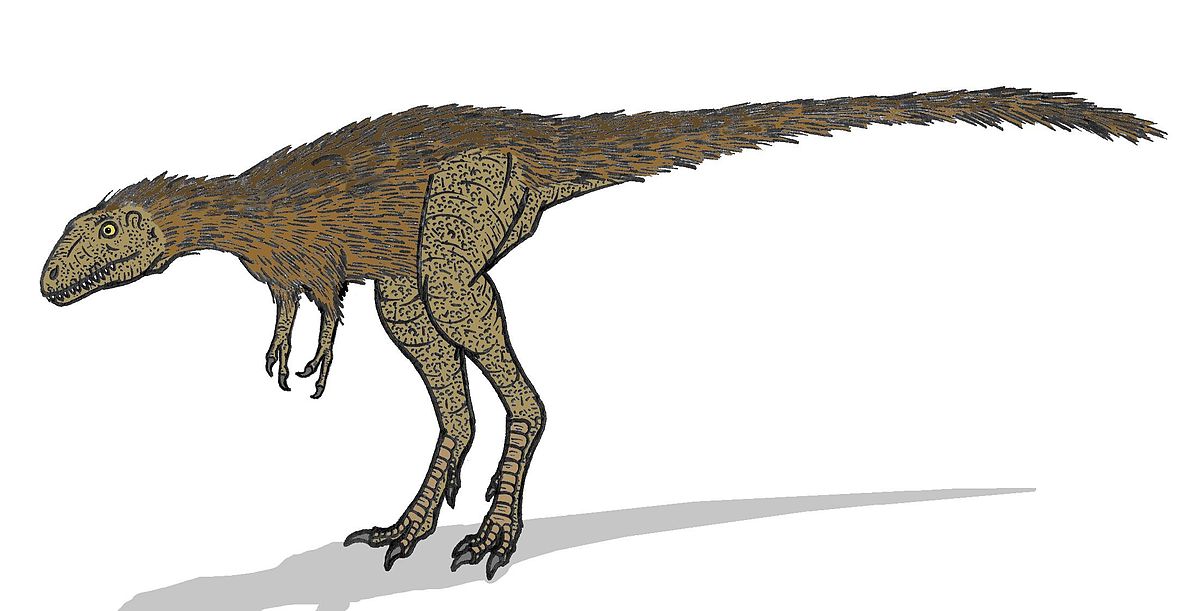

Peau et plumes

En 2004, la revue scientifique Nature a publié un rapport décrivant un tyrannosauridé, le Dilong paradoxus, un ancêtre du T. Rex retrouvé sur le site géologique de la formation Jehol en Chine. Comme de nombreux théropodes découverts dans cette formation, le squelette fossilisé a été préservé dans un manteau de structures filamenteuses reconnues comme étant des structures précurseurs des plumes. C'est ainsi qu'on a également supposé que le Tyrannosaurus et d'autres tyrannosauridés proches possédaient des protoplumes. Cependant, des empreintes de peau retrouvées sur de grands tyrannosauridés montrent des écailles en mosaïques. Il est possible que ces protoplumes aient existé sur des parties du corps qui n'ont pas été préservé. Mais les gros animaux ont, proportionnellement à leur volume, une surface moins importante que les plus petits. Donc plus un animal est gros, moins il souffre des déperditions de chaleur. Les protoplumes deviendraient alors inutiles et pourraient avoir été secondairement perdu lors de l'évolution des grands tyrannosauridés comme Tyrannosaurus, particulièrement sous le chaud climat du crétacé.

Thermorégulation

On a longtemps pensé que le Tyrannosaurus, comme la plupart des dinosaures était poïkilotherme, c'est-à-dire qu'il ne contrôlait pas sa température corporelle et avait le « sang froid » , tout comme les reptiles. C'est dans les années 1960 que des scientifiques comme Robert T. Bakker et John Ostrom ont émis l'idée que le métabolisme des dinosaures ressemblait davantage à celui des mammifères et des oiseaux qu'à celui des animaux à sang froid. Suite à l'analyse d'un squelette, des scientifiques ont déclaré que le Tyrannosaurus rex était homéotherme (à sang chaud), impliquant ainsi une vie très active. Depuis, plusieurs paléontologues ont cherché à déterminer la capacité du Tyrannosaurus à réguler la température de son corps. Des preuves histologiques de taux de croissance rapides chez le jeune T. rex, comparables à ceux des mammifères et des oiseaux, pourrait supporter l'hypothèse d'un métabolisme élevé. Les courbes de croissance indiquent que, tout comme chez les mammifères et les oiseaux, la croissance du Tyrannosaurus rex est limitée à l'âge adulte, contrairement à la croissance indéterminée retrouvée chez de nombreux autres vertébrés.

Les ratios d'isotopes d'oxygène présents dans les os fossilisés sont utilisés pour déterminer la température à laquelle l'os a été formé, car ces ratios sont corrélés avec la température. Chez un spécimen de T. rex on a retrouvé des ratios indiquant que la différence de température entre une vertèbre du thorax et un tibia n'était que de 4 à 5 °C. Selon le paléontologue Reese Barrick et le géochimiste William Showers cette différence minime entre le corps de l'animal et ses extrémités indique que Tyrannosaurus rex maintenait sa température interne corporelle constante, définition de l'homéothermie, et qu'il possédait un métabolisme situé entre celui des reptiles ectothermes et des mammifères endothermes. D'autres scientifiques ont fait remarquer que le ratio des isotopes d'oxygène présent dans les fossiles actuels était probablement différent du ratio originel au temps où Tyrannosaurus vivait, et qu'il avait du être modifié durant ou après le processus de fossilisation appelé la diagenèse. Barrick et Showers se sont défendus en retrouvant des résultats similaires chez un autre dinosaure théropode, le Giganotosaurus, vivant sur un autre continent et dix millions d'années plus tôt.

Des ornithischiens montrent également des preuves d'homéothermie, alors que ce n'est pas le cas pour des varans retrouvés dans la même formation. Même si le Tyrannosaurus rex montre des preuves d'homéothermie, cela ne signifie pas obligatoirement qu'il était endotherme. Une telle thermorégulation peut s'expliquer par la gigantothermie, comme chez certaines tortues de mer. Ainsi certains grands poïkilothermes, grâce à un rapport volume/surface de peau favorable, sont capables de maintenir une température de corps et un métabolisme relativement élevée.

Locomotion

Il y a deux questions principales qui font débat concernant les capacités locomotrices du Tyrannosaurus : comment pouvait-il tourner et quelle était sa vitesse de pointe. Ces deux questions sont liées au débat concernant le fait de savoir s'il était chasseur ou charognard.

Le Tyrannosaurus devait être lent à se retourner, prenant probablement une à deux secondes pour se tourner de 45° — à titre de comparaison l'Homme, qui se tient debout et n'a pas de queue, peut se retourner en une fraction de seconde. Cette lenteur est due au moment d'inertie qui quantifie la résistance d'un corps soumis à une mise en rotation et qui est particulièrement important chez le Tyrannosaurus dont une grande partie de la masse est située à distance de son centre de gravité. Il pouvait diminuer cette résistance en arquant son dos et sa queue et en rapprochant sa tête et ses bras de son corps, à la façon d'un patineur qui se regroupe pour tourner sur lui-même plus vite.

Les scientifiques ont avancé de nombreux chiffres concernant la vitesse maximale de course de Tyrannosaurus rex, la plupart autour de 11 m/s soit 40 km/h, avec des minima de 5–11 m/s (18–40 km/h) et des maxima autour de 20 m/s (72 km/h). Diverses techniques d'estimation ont été utilisées pour aboutir à ces chiffres car, s'il existe de nombreuses traces de pas de grands theropodes en train de marcher, aucune trace de theropodes en train de courir n'a été encore retrouvé, ce qui pourrait indiquer qu'ils ne courraient simplement pas. Les scientifiques qui pense que Tyrannosaurus était capable de courir souligne que certaines caractéristiques anatomiques permettent à un adulte de ne peser que 4,5 tonnes et que certains animaux telles que les autruches ou les chevaux, possédant de longues jambes flexibles, sont capables d'atteindre de grandes vitesses grâce à des foulées plus lentes mais plus longues. De plus, certains avancent que Tyrannosaurus avait des muscles aux membres inférieurs plus larges que chez n'importe quel animal vivant actuel, ce qui lui aurait permis de courir jusqu'à 40 à 70 kilomètres par heure.

Jack Horner et Don Lessem avancèrent en 1993 que le Tyrannosaurus était lent et ne pouvait probablement pas courir (présence d'une phase de suspension en l'air) car le ratio de la longueur de son fémur sur celle de son tibia était supérieur à 1, comme chez la plupart des grands theropodes et comme les éléphants modernes. Cependant, Holtz écrit en 1998 que les thyrannosauridés et des groupes proches avaient les éléments distaux des membres postérieures (cheville, métatarse et orteils) significativement plus longs que la longueur du fémur de la plupart des autres théropodes, et que les thyrannosauridés et des groupes proches avait un métatarse plus efficace pour transmettre les forces de locomotion du pied à la jambe que chez les premiers théropodes. Il conclu que les thyrannosauridés et des groupes proches étaient les plus rapides des larges théropodes. Christiansen écrit en 1998 que les os de la jambe de Tyrannosaurus n'étaient pas significativement plus solides que ceux des éléphants, qui sont relativement limités concernant leur vitesse de pointe et qui n'ont jamais pu courir (pas de phase de suspension en l'air), et il proposa que la vitesse maximale de Tyrannosaurus devait être d'environ 11 mètres par seconde (40 km/h), ce qui est comparable à la vitesse d'un sprinter humain. Il fit remarquer que cette estimation dépendait de nombreuses hypothèses douteuses.

Farlow et ses collègues avancent en 1995 qu'un Tyrannosaurus pesant 5,4 à 7,3 tonnes serait gravement, voire fatalement blessé s'il tombait alors qu'il était en train de se mouvoir rapidement, car son thorax frapperait le sol avec une décélération de 6 g sans que ses petits bras puissent réduire l'impact. Cependant des animaux comme les girafes peuvent galoper à 50 km/h malgré le risque que cela représente et il est donc possible que Tyrannosaurus puisse également se déplacer rapidement en cas de nécessité et malgré les risques que cela pouvait représenter.

Des études récentes sur la vitesse de déplacement de Tyrannosaurus avançaient une allure modérée ne dépassant par 40 km/h. Par exemple en 2002 dans la revue Nature un modèle mathématique est présenté dont le but est de permettre d'estimer la masse musculaire nécessaire au niveau des jambes pour courir rapidement, à plus de 40 km/h. Le papier conclue que des vitesses supérieures à 40 km/h sont impossibles à atteindre car elles nécessiteraient de très gros muscles représentant plus de 40 à 86% de la masse corporelle totale. Si ces muscles avaient été moins massifs, seule une vitesse d'environ 18 km/h aurait pu être atteinte. Faire des conclusions sur cette modélisation est difficile car on ne sait pas quel était le volume des muscles de Tyrannosaurus.

Une étude de 2007 utilisant des modèles informatiques estimait la vitesse maximale de course de T. rex à 8 mètres par seconde soit 29 km/h soit légèrement plus vite qu'un footballeur professionnel et moins vite qu'un sprinter qui peut atteindre 12 mètres par seconde soit 43 km/h.

Ceux qui estiment que Tyrannosaurus était incapable de courir estime sa vitesse de pointe à 17 km/h ce qui est toujours plus rapide que les hadrosauridés et les ceratopsia qui devaient être ses principales proies. De plus, certains de ceux qui défendent le fait que Tyrannosaurus était un prédateur avancent que sa vitesse de course n'était pas si cruciale car même s'il était lent, il était toujours plus rapide que ses proies. Cependant, Paul et Christiansen (2000) écrivent que les derniers ceratopsia avaient des pattes arrières verticales et que les gros spécimens devaient pouvoir courir aussi vite que les rhinocéros. On a retrouvé des fossiles de ceratopsia présentant des cicatrices de morsures de Tyrannosaurus. Or si les ceratopsia ayant vécu en même temps que les T. rex étaient rapides, cela jette le doute sur l'argument que Tyrannosaurus n'avait pas à être rapide pour attraper ses proies.

Empreinte de pas

Deux différentes empreintes de pas fossilisées ont été proposées comme appartenant à Tyrannosaurus rex. La première a été découverte au Philmont Scout Ranch dans l'État du Nouveau-Mexique, en 1983, par le géologue américain Charles Pillmore. On pensait initialement qu'elle appartenait à un hadrosauridé ou « dinosaure à bec de canard » mais l'examen attentif de l'empreinte de pas révéla d'une part un large talon inconnu chez les ornithopodes et d'autre part les restes de ce qui aurait pu être un hallux, quatrième orteil en forme d'ergot. Cette empreinte fut décrite comme appartenant à l'ichnotaxon Tyrannosauripus pillmorei en 1994 par Martin Lockley et Adrian Hunt, qui suggéraient qu'elle pouvait avoir été faite par un Tyrannosaurus rex, ce qui en ferait la première empreinte de pas connu de l'espèce. La trace est imprimée dans ce qui fut autrefois de la boue provenant d'une terre humide végétale. Elle mesure 83 cm de longueur sur 71 cm de largeur.

Une seconde empreinte de pas qui pourrait avoir été faite par un Tyrannosaurus fut découverte dans la formation de Hell Creek dans le Montana en 2007 par le paléontologue britannique Phil Manning. Cette seconde trace de 76 cm de long est plus petite que celle décrite par Lockley et Hunt. Qu'elle appartienne à un Tyrannosaurus n'est pas certain, bien que Tyrannosaurus et Nanotyrannus sont les deux seuls grands théropodes qui ont été retrouvé à Hell Creek. Des études plus approfondies, comparant notamment cette trace à celle du Nouveau-Mexique, sont prévues.

Alimentation

Le débat concernant le comportement charognard ou prédateur du Tyrannosaurus est aussi vieux que celui sur sa locomotion.

En 1917, Lambe étudie un squelette de Gorgosaurus, une espèce proche de Tyrannosaurus, et conclue que le Tyrannosaurus était un pur charognard car les dents du Gorgosaurus ne montraient aucune trace d'usure. Cet argument n'est plus considéré comme valide depuis que l'on sait que les théropodes remplacent leurs dents rapidement.

Depuis la première découverte de Tyrannosaurus, la plupart des scientifiques ont la certitude qu'il est un prédateur, bien que tout comme de nombreux prédateurs modernes, il aurait pu aussi voler la prise d'un autre prédateur ou être parfois charognard s'il l'occasion se présentait.

Jack Horner est le principal défenseur de la théorie du tyrannosaure charognard. Il a présenté plusieurs arguments défendant cette hypothèse :

- Les bras du tyrannosaure sont courts comparés à ceux des prédateurs connus. Selon Horner, les bras sont trop courts pour avoir la force nécessaire pour maintenir une proie.

- Les tyrannosaures avaient de grands bulbes et nerfs olfactifs par rapport à la taille de leur cerveau. Cela suppose qu'ils possédaient un odorat bien développé qui aurait pu leur permettre de repérer des carcasses à de grandes distances comme les vautours modernes. Des recherches faites sur les bulbes olfactifs de 21 dinosaures démontrent que c'est le tyrannosaure qui avait l'odorat le plus développé.

- Les dents du tyrannosaure pouvaient broyer les os, et donc extraire des carcasses, généralement les parties les moins nutritives, autant de nourriture (la moelle osseuse) que possible. Karen Chin et son équipe ont trouvé des fragments d'os dans des coprolithes (excréments fossilisés) attribués à des tyrannosaures, mais ils indiquent que les dents du tyrannosaure n'étaient pas adaptées pour broyer systématiquement des os comme le font les hyènes pour extraire la moelle.

- Comme les proies potentielles du Tyrannosaurus pouvaient se déplacer rapidement, les preuves qu'il ne pouvait pas courir vite démontrent qu'il était un charognard. D'un autre côté, des analyses récentes démontrent que le Tyrannosaurus bien que plus lent que certains prédateurs terrestres modernes, pouvait être assez rapide pour chasser de grands hadrosaures et des cératopsiens.

D'autres preuves suggèrent un comportement de prédateur. Les orbites du tyrannosaure étaient placées vers l'avant, lui donnant ainsi une vision binoculaire ce qui lui permettait d'évaluer les distances, bien mieux que les faucons modernes. Horner note aussi une amélioration importante de la vision binoculaire tout au long de l'évolution des tyrannosauridés, avançant qu'il n'était pas évident que la sélection naturelle favorise cette caractéristique si les tyrannosaures avaient été de purs charognards, pour qui une vision stéréoscopique n'aurait pas été un atout. Chez les animaux modernes, la vision binoculaire est principalement retrouvée chez les prédateurs.

Selon certains scientifiques, si le Tyrannosaurus était un pur charognard, un autre dinosaure devait être le superprédateur du Crétacé supérieur amérasien. Les autres tyrannosauridés partageant les caractéristiques de Tyrannosaurus, seuls les petits dromaeosaures auraient le potentiel pour être ce superprédateur. Les proies en haut de la chaîne alimentaire étaient alors les marginocéphales et les ornithopodes. Des supporters de l'hypothèse du charognard suggèrent que la taille et la puissance de Tyrannosaurus lui aurait alors permis de voler les proies tuées par de plus petits prédateurs. La plupart des paléontologues acceptent l'hypothèse que le Tyrannosaurus était à la fois prédateur et charognard, comme beaucoup de grands carnivores.

Salive infectée

William Abler a proposé que Tyrannosaurus avait peut être une salive infectieuse, qu'il utilisait pour tuer sa proie. En examinant les dents de tyrannosaures il s'est aperçu qu'il existait des dentelures pouvant, comme chez le Dragon de Komodo, retenir des morceaux de carcasses permettant la prolifération de bactéries, rendant leur morsure infectante. Horner note cependant que les dentelures de Tyrannosaurus ressemblent plus à des cubes alors que celles des Komodo sont arrondies.