Abbaye du Thoronet - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

L’église abbatiale

Ce bâtiment est le plus grand de l'abbaye.

L’extérieur

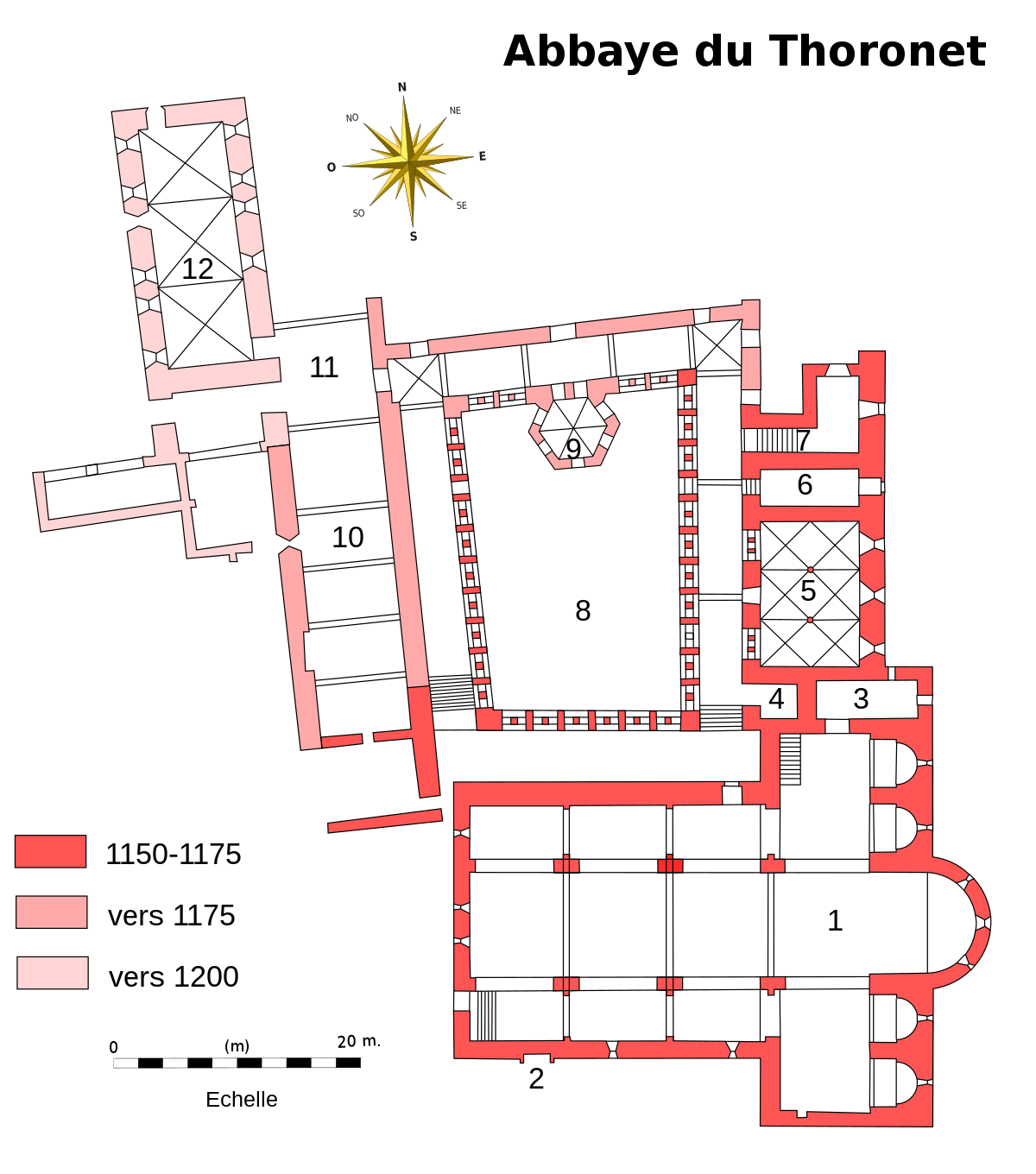

L’orientation de la rivière a déterminé l’emplacement du cloître par rapport à l’église. Point essentiel = la déclivité, dont nous seront amenées à reparler. L’église est située sur le point le plus haut du site, au sud. Ses dimensions sont humbles, incomparables à celles de Clairvaux ou Cîteaux (près de 100 mètres de long) : environ 40 mètres de longueur sur 20 de largeur. Le transept est saillant ; ses bras sont moins élevés que ceux de la nef. Le plan en croix latine est clairement visible de l’extérieur car l’abbatiale est faite de volumes géométriques imposants, agencés dans un esprit de géométrisme absolu. Nulle saillie ne vient perturber les surfaces planes ; les baies sont quant à elles discrètes. Le clocher avec sa flèche contrebalance ce jeu d’horizontales et l’hémicycle de l’abside adoucit le jeu des parallélépipèdes.

La façade occidentale est sobre et fonctionnelle. L’harmonie de ses proportions est saisissante. Les pierres sont dressées avec soin, les assises inégales sont pratiquement parallèles. Le soin apporté à la construction est aussi visible dans le fait qu’il n’y a pas de joints verticaux dans le prolongement l’un de l’autre des assises contiguës. On a comme à Mazan, l’abbaye mère, deux fenêtres et un oculus. Toujours comme à Mazan, il n’y a pas de portail monumental ; mais juste deux portes, simplement couvertes d’un arc en plein cintre. Celle du nord était réservée aux frères convers. Celle du sud était la « porte des morts » : les moines défunts étaient sortis par cette porte après la messe pour être portés au cimetière derrière le chevet, où ils étaient enterrés en pleine terre. Le long du mur sud, on peut observer un dépositoire, qui recevait les corps avant leur inhumation.

Le clocher primitif date de 1160-1180. La flèche de pierre culmine à plus de 30 mètres. Or, la seule instruction architecturale formelle que l’on connaisse concerne les clochers. Chapitre général de 1157 : « On ne fera pas de tours de pierre pour les cloches. ». Un siècle plus tard, en 1257, le Chapitre ajoute : « ni des clochers de bois d’une altitude immodérée, qui déshonorent la simplicité de l’Ordre. ». En 1274, il les toléra, modestes et de pierre quand la violence des vents les rendait nécessaires, comme en Provence.

Les fenêtres sont rares et étroites, percées dans des murs de 1,60 à 1,80 mètre d’épaisseur. Pourtant, pendant la période 1160-1180 les chœurs des églises cisterciennes s’ouvrent à la lumière, sur le modèle de celui de Clairvaux. Mais il faut tenir compte des différences de climat et de luminosité… Les fenêtres sont au nombre de quatorze, étroites, fermées par des vitraux en grisaille. Le dépouillement est total mais l’architecture est transformée sous l’effet de la lumière. On en est parfois venu jusqu’à considérer Le Thoronet comme un temple manichéen de la lumière… Elle donne à l’architecture son mouvement, sa forme et sa vie : elle paraît sculpter la pierre. Elle est exaltée aux heures extrêmes du soleil, le levant et le couchant, coïncidant avec les heures les plus importantes de l’office du jour : les laudes et les vêpres. Le fait que la lumière est retenue, mesurée, afin d’apprécier pleinement ce don de Dieu, est un point important à souligner.

L’intérieur

L’abbatiale est constituée d’une nef à quatre travées dont trois s’ouvrent sur les bas-côtés par des grandes arcades. La dernière travée est flanquée des bras du transept dont chacun s’ouvre sur deux chapelles absidiales. À l’extrémité est, se situe le chœur liturgique de l’église composé d’une abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four. Les absidioles formant les chapelles du transept s’alignent avec l’abside du sanctuaire principal, comme c’est le cas dans les églises de Cîteaux et Clairvaux, inscrivant ainsi le plan de l’abbatiale du Thoronet dans le continuité des abbayes fondatrices et non dans celui d’églises aux formules plus complexes et plus novatrices et qui étaient en vogue à cette époque.

La nef de cette église est couverte d’une voûte en berceau brisé, marquée par un simple joint d’assise horizontal en quart de rond, ponctuée à chaque travée d’un arc doubleau. La retombée des arcs se fait sur des demi-colonnes engagées reposant elles-mêmes sur des culots. Outre un aspect technique (le positionnement des stalles contre le mur), la base des demi-colonnes engagées marque la hauteur des chapelles du transept, donnant ainsi une unité à l’ensemble de l’édifice. L’idée d’unité est également transmise par la lumière qui se diffuse à flot par les verrières translucides et dont la voûte romane en berceau est le véhicule parfait pour sa diffusion à travers la nef. « La lumière et l’ombre sont les haut-parleurs de cette architecture de vérité ». Cette citation du Corbusier à propos du Thoronet prend toute son ampleur dans la nef de cette église puisque la lumière apporte des changements de coloration à la surface de la pierre, rendant plus visible la profondeur des embrasures et avec elles, le passage du temps, qui dans ce monde clos, prend une signification riche de sens.

Pour sa part, le chevet de l’abbatiale est exempt de tout décor, correspondant bien à l’idéal de simplicité prôné par Saint Bernard, mais le raffinement de sa réalisation ainsi que sa forme en cul-de-four, parfaitement arrondie, semble s’écarter de l’idéal cistercien. Cependant, cette forme porte une fonction symbolique forte, puisque le cercle se rapproche de la perfection du divin, au contraire du carré, rattaché au monde séculier. L’abside est le lieu le plus sacré de l’abbaye, l’emplacement de la consécration, donc il peut se parer de la forme la plus représentative de la divinité, que l’on retrouve également dans les chapelles du transept qui sont d’autres lieux de culte.

Par sa simplicité, toute la structure de cette abbatiale est une mise en scène parfaite des idéaux cisterciens, mais elle est également un parcours conduisant le regard de façon puissante vers l’autel principal (qui est celui d’origine), ainsi que vers la petite fenêtre en plein cintre en surplomb de l’autel, qui est parfaitement orientée à l’est, direction de laquelle le Christ reviendrait à la fin des Temps.

La sacristie

Le sacristain avait son logement au-dessus d’un massif de 2 mètres de hauteur, sur 3 de large et 4 de long, appuyé contre le mur du transept. Ce logement contenait la salle du Trésor, dont il avait la charge. Il accédait à son logement par un escalier et manœuvrait à matines la cloche du dortoir. En accédant au toit, il observait les étoiles, comme Grégoire de Tours, pour déterminer l’heure exacte de l’office selon la saison.

La sacristie est une petite pièce basse voûtée en plein cintre avec un seul doubleau, dont la nervure repose sur deux culots. Elle est éclairée par une seule fenêtre à l’est dont la base se trouve à l’extérieur presque au niveau du sol. Le sol de la sacristie est en effet à peu près un mètre en dessous du niveau du sol de l’église, à laquelle elle accède par un escalier et une porte percée dans le mur du transept Nord.

La salle capitulaire

Elle date de 1170 pour les murs et les colonnes, de 1200-1240 pour les voûtes d’ogives. L’importance du lieu est reflétée par la qualité de son architecture et de son décor. Elle est voûtée par six croisées d’ogives retombant sur deux colonnes dans l’axe central de la salle. Le procédé utilisé est celui – typiquement cistercien – de l’ogive se terminant dans le mur en fuseau, fréquent dans les abbayes méridionales et espagnoles. Le profil « en amande » de la voûte la rend encore plus légère et raffinée. Dans tous les monastères de l’Ordre, la salle capitulaire devait avoir au moins trois fenêtres à l’Est et trois baies à l’Ouest, sur le cloître, l’une servant d’accès, ce qui est bien respecté au Thoronet. Le pupitre du lecteur était au milieu, entre les deux colonnes. Des bancs de bois étaient aménagés sur et entre les affleurements du rocher. [Les bancs en pierre que l’on peut voir aujourd’hui sont dus aux restaurations.] L’abbé était assis à l’Est, face à l’entrée.

La seule sculpture de règle était la simple croix du chapiteau de la colonne Sud, devant laquelle les moines s’inclinaient brièvement. Les pommes de pin entrecroisées, dont le grain est serré dans l’austérité de la Règle, sont les symboles de la recherche de la sagesse. Selon l’abbé cistercien Gilbert de Hoiland, la multiplicité et l’humilité des grains cachés, les monades, les moines, sont contenues dans l’unité maternelle du fruit / du monastère. Fruit dur comme la Règle, qui ne s’ouvre qu’à la chaleur du soleil de vérité, et alors les graines / les moines, emportés par le vent, vont essaimer ailleurs filles et petites-filles. Ces pommes de pin ne sont pleinement illuminées qu’au couchant, alors que le soleil n’atteint la croix qu’à l’aurore. La main tenant une crosse du chapiteau Nord est le symbole de l’autorité de l’abbé. Il fut souvent enterré dans cette salle, afin que mort, sa mémoire ajoute à l’autorité de l’abbé vivant.

Les bâtiments des convers

Ceux-ci datent du XIIIe siècle. Cette date pour la construction de bâtiments réservés aux convers est étonnante dans le contexte cistercien. A cette époque, la chute des dons en terre, en argent et en homme est patente. De plus, le paysan, mieux nourri et moins pauvre peut espérer vivre en dehors de la protection de l’abbaye. Face à cette construction tardive, on peut se demander si la Provence est en décalage par rapport à cette désaffection.

Une autre théorie voudrait que la construction de cette aile ait été rendue nécessaire par la transformation de l’ancienne aile des convers en cellier. Donc celle-ci entrerait dans la continuité d’un programme architectural.

Il est également remarquable que la construction du bâtiment des convers soit de la même qualité que celui des moines. Celui-ci est construit sur deux niveaux comprenant en bas un réfectoire voûté d’ogives et en haut un dortoir éclairé par de nombreuses baies. Il mesure actuellement 36 mètres de long et enjambe le Tombarèu dans sa partie nord. Dans ce puissant contrefort étaient placées les latrines à deux niveaux.

Pour rattraper la forte déclivité du terrain, on édifie une pièce au rez-de-chaussée qui a peut-être servi de remise. Cette pièce sert actuellement d’oratoire.

Le Cellier et les granges

Le cellier se présente actuellement sous la forme d’une longue pièce rectangulaire accolée à la galerie ouest du cloître, ce qui est une disposition habituelle. La forme du bâtiment n’est plus d’origine car celui-ci a connu de nombreux remaniements architecturaux. Une étude archéologique permettrait de déterminer les différentes périodes de transformations. Au XVIe siècle le cellier est transformé en cave à vin. Il reste actuellement des pressoirs, souvenir de cette époque.

Au sein même de l’enclos monastique, on trouve deux lieux probables de stockage. Le premier se situe près de la porte dit de Lorgues. Le second est au Nord Ouest de l’enclos et est nommé aujourd’hui hôtellerie peut-être à tort, puisque sa facture se rapproche bien plus de celle d’une grange que de celle d’un lieu d’accueil.

Le lavabo et le réfectoire

Le lavabo est considéré comme l’un des plus purs exemples de lavabo cistercien. On peut en observer un comparable par exemple à Poblet, en Catalogne. Il fait saillie sur le préau du cloître avec lequel il communique. La disposition hexagonale du pavillon avait une signification symbolique en rapport avec la tradition gallo-romaine de construire ainsi le baptistère, peut-être en mémoire des six jarres d’eau transformées en vin à Cana. Le toit est une coupole de pierre à cinq pans, soutenue par six ogives.

Les moines entraient par groupes par une porte et ressortaient par l’autre. Seize robinets sont branchés à la vasque supérieure de 1,35 mètre de diamètre, reconstituée par François Roustan et Jules Formigé après 1900. Seule la vasque inférieure est authentique. À la fin du XIX° siècle, l’architecte Revoil, chargé de la restauration du lavabo, a découvert des éléments de canalisation. On sait que la technique employée à Silvacane (éléments de conduite d’eau creusés dans des blocs de calcaire, longs d’environ 90 centimètres et pouvant s’emboîter les uns dans les autres) nécessitait une taille que la qualité de la pierre du Thoronet ne permettait pas. Du réfectoire, il ne reste que des ruines. Cela s’explique par le fait que la partie Nord de l’abbaye est construite sur un sol plus argileux, moins stable. Comme à Fontfroide, Silvacane et Sénanque, il est parallèle à la galerie du cloître. Mais l’arrachement visible d’un mur témoigne qu’à l’origine il était certainement prévu qu’il soit perpendiculaire à la galerie Nord. Cela aurait cependant été plus problématique en raison de la forte déclivité du terrain suivant l’axe Nord-Sud. D’autres traces visibles restent assez énigmatiques : celles de trois portes en plein cintre percées dans le mur extérieur de la galerie Nord du cloître, ce qui est une disposition inhabituelle…

La salle des moines

Celle-ci se trouve tout au Nord de l’aile des moines. Suite aux glissements de terrain, très peu d’éléments en sont conservés. La restitution de cette salle peut se faire en comparaison des abbayes de Sénanque et de Silvacane qui sont elles-mêmes voûtées de croisées d’ogives et munies d’une cheminée. Les fonctions de cette salle sont multiples : coutures, artisanat, formation des novices…. Mais au Thoronet, elle a aussi accueilli un scriptorium, puisqu’elle était la seule pièce chauffée de l’abbaye.

L’armarium

Il est grand (environ 3 mètres sur 3), puisqu’il occupe une pièce entière. Les livres devaient donc être nombreux. Il jouxte l’église à la hauteur de l’arcade Est du cloître, à l’extrémité Sud de la salle capitulaire. C’est une pièce voûtée, se distinguant par son entrée marquée par une fine colonnette soutenant un linteau monolithique en bâtière (c’est-à-dire ayant une forme triangulaire). L’armarium abritait les livres utilisés par les moines pour leur propre utilisation. Il semblerait qu’il contenait des livres de médecine, de géométrie, de musique, d’astrologie, et des classiques tels Aristote, Ovide, Horace ou Platon.

Le cloître

Le cloître forme le centre du monastère. Il mesure en moyenne 30 mètres de côté, comme la plupart des cloîtres cisterciens. Il est en forme de trapèze allongé, suivant deux axes : celui du cellier (décalé de quelques degrés d’un axe Nord-Sud), et celui de l’abbatiale, parfaitement orientée. Malgré cela, le plan reste très unitaire. L’architecture est en osmose avec son environnement naturel. Les galeries sont construites dans et sur le rocher omniprésent qui jaillit spontanément par endroits. La galerie Sud est plus courte que la Nord, qui est située plus bas, en raison de la dénivellation accusée du terrain vers le lit du torrent. Elle est rattrapée par sept marches dans la galerie du chapitre. Les degrés allaient toujours par nombre symbolique : sept, huit (chiffre de la Résurrection) ou douze (réalité du peuple de Dieu). Ils constituent des images lumineuses des degrés de l’humilité et de la sainteté dans l’obéissance à la Règle.

La construction commença en 1175, ce qui en fait un des plus anciens cloîtres cisterciens conservés. Elle a commencé par la galerie Sud – la plus élevée – , couverte d’une voûte en berceau continu. Elle correspond à la galerie du collatio, reconnaissable par les bancs disposés sur les deux côtés. On y faisait aussi le mandatum. La galerie Est, celle du chapitre, aurait suivi, sa voûte en berceau légèrement brisé témoignant de cette postériorité. La simplicité et la force de la voûte de cette galerie avaient impressionné Viollet-le-Duc en 1860 par « son absence complète de moulures, de profils, seulement quelques bandeaux indispensables, taillés en biseau, pour garantir les parements extérieurs et pour recevoir les cintres ayant servi à bander les arcs » (Dictionnaire d’architecture médiévale). Enfin, la construction s’est poursuivie par les galeries Nord – du réfectoire – et Ouest, couvertes de berceaux plus franchement brisés.

Les ouvertures adoptent un rythme très régulier. Cette structure est fréquemment rencontrée dans les cloîtres cisterciens : des baies géminées sont percées dans un mur d’1,50 mètre d’épaisseur, couvertes de deux arcs en plein cintre qui retombent sur des piliers massifs et une colonne centrale épaisse. Les baies sont surmontées d’un arc de décharge en plein cintre, permettant le percement d’un oculus au-dessus de chaque colonne centrale s’élargissant vers l’extérieur, comme pour recueillir la lumière et la disposer. Les arcades diffèrent entre elles par la forme des chapiteaux et des piédestaux dont la hauteur varie de pilier à pilier. La sculpture des chapiteaux est réduite à de simples feuilles d’acanthe, sauf dans la galerie Ouest, où elles sont plus élaborées, s’achevant en boules, cette galerie ayant été construite en dernier, peut-être au XIII° siècle.

Les tracés simples, géométriques, réguliers, mettent en scène la lumière pénétrant dans les galeries. Elle est feutrée et diffuse, réfléchie par les parois plus ou moins lisses des murs et des voûtes. Selon l’heure du jour et la saison, elle peut aussi être découpée et géométrique, se projetant sur les surfaces comme une brûlure.

Des relevés de l’architecte Questel effectués en 1845 (avant la restauration) indiquent les vestiges d’une galerie supérieure à la galerie du cloître. Ces vestiges ont disparu lors de la première campagne de restauration. Viollet-le-Duc en propose une restitution dessinée dans l’architecture française du XI° au XVI°. Cette restitution montre des portiques dont les arcs reprennent le schéma des galeries inférieures et qui sont couverts d’un toit de tuile. Cette galerie serait accessible depuis le dortoir des moines. L’hypothèse de Viollet-le-Duc d’un cloître supérieur bâti sur trois côtés du cloître ne peut être valide.

Ce cloître supérieur reste largement énigmatique quant à sa forme, sa datation ainsi que son usage. On trouve un exemple de ce type de construction dans une seule autre abbaye cistercienne, à Saint-Ghileim-le-Désert. Plus proche du Thoronet, le cloître canonial gothique de la cathédrale de Fréjus datant du XIV°offre ce même type de cloître.

Le dortoir des moines

Il occupe l’intégralité de l’étage de l’aile des moines. C’est une grande pièce possédant un accès de jour depuis la galerie orientale du cloître et un accès de nuit menant directement à l’abbatiale. Il est couvert d’une longue voûte en berceau, scandée par des arcs doubleaux, rappelant le couvrement de l’abbatiale. Dans l’angle Sud Ouest, quelques marches mènent au dortoir de l’abbé, qui est une petite pièce séparée du dortoir principal et qui est construit ultérieurement suite au relâchement dans l’application de la règle.

Malgré sa proximité avec les lieux spirituels, c’est un endroit consacré aux besoins corporels. Ceci explique une qualité de lumière très différente de l’abbatiale. Dans le dortoir, la lumière coule à flot à travers deux rangs de fenêtre en plein cintre pour une efficacité plus pratique que spirituelle.