Pierre-Simon de Laplace - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Contributions scientifiques

Mécanique céleste

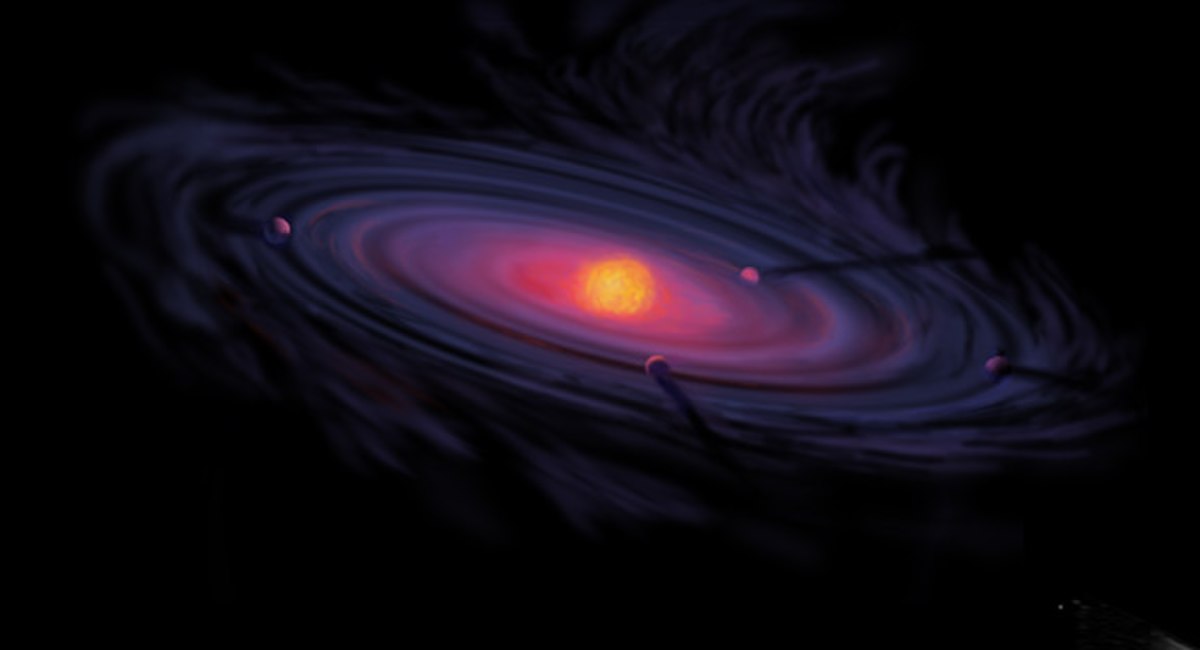

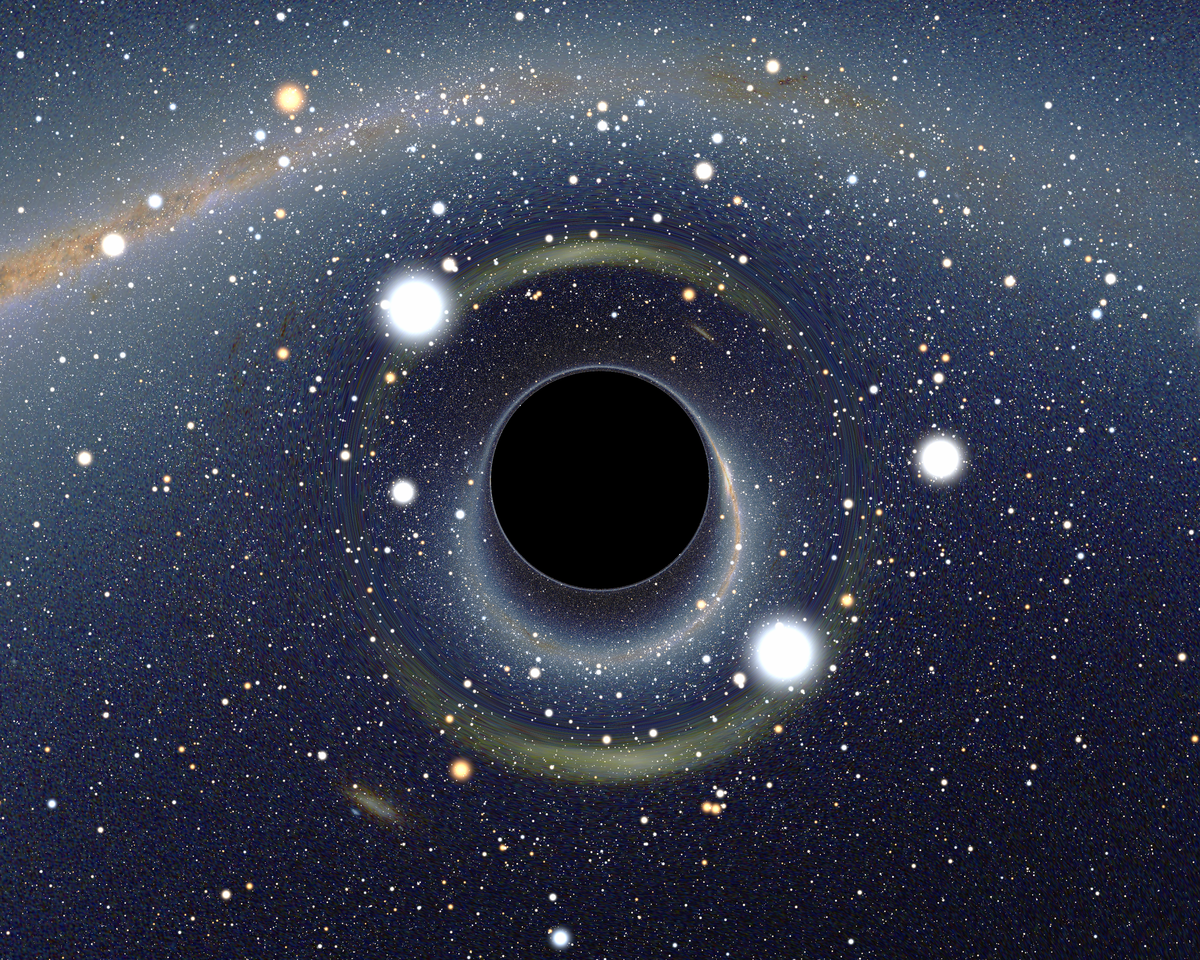

Laplace apporte une importante contribution à la mécanique céleste en utilisant les conceptions lagrangiennes pour mieux expliquer le mouvement des corps. Il passe une grande partie de sa vie à travailler sur l’astronomie mathématique et son travail culmine avec la vérification de la stabilité dynamique du système solaire avec l’hypothèse que celui-ci consiste en un ensemble de corps rigides qui se meuvent dans le vide. Il établit seul l’hypothèse de la nébuleuse et il est un des premiers scientifiques à concevoir l’existence des trous noirs et la notion de collapsus gravitationnel.

Selon l’hypothèse de la nébuleuse, le système solaire se serait développé depuis une masse globulaire de gaz incandescent qui tourne autour d’un axe passant par son centre de masse. En refroidissant cette masse se serait réduite et quelques anneaux concentriques se seraient détachés de son bord externe. Ces anneaux en se refroidissant se seraient condensés en planètes. Le soleil représenterait le noyau central de la nébuleuse qui, resté encore incandescent, continue à irradier. De ce point de vue, nous devrions nous attendre que les planètes plus distantes soient plus vieilles que celles plus voisines du soleil. L’idée substantielle de la théorie, même avec quelques importantes modifications est acceptée encore aujourd’hui.

Laplace en outre conjecture le concept de trou noir. Il montre qu’il pourrait y avoir des étoiles massives dotées d’une gravité si grande que la lumière elle-même n'aurait pas une vitesse suffisante pour sortir de leur intérieur. Laplace suppose que certaines étoiles de la nébuleuse découvertes à l’aide des télescopes ne font pas partie de la Voie lactée et qu’elles sont elles-mêmes des galaxies. Donc, Laplace anticipe la grande découverte de Edwin Hubble, un siècle avant que cela se produise.

Au cours des années 1784 à 1787, il produit plusieurs mémoires contenant des résultats exceptionnels. Parmi ceux-ci, celui de 1784 qui est particulièrement relevé, réimprimé dans le troisième volume de la Mécanique Céleste, à l’intérieur duquel il détermine complètement l’attraction d’un sphéroïde sur une particule externe à lui. Ceci est mémorable pour l’introduction en analyse des harmoniques sphériques ou coefficients de Laplace.

Si les coordonnées de deux points sont (r,μ,ω) et (r',μ',ω'), et si r' ≥ r, alors la réciproque de leur distance peut être développée en fonction du rapport de r/r', et les coefficients respectifs sont les coefficients de Laplace. Leur utilité dérive du fait que chaque fonction avec des coordonnées d’un point sur la sphère peut être développé en série de cette manière.

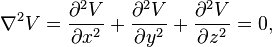

Cet article est aussi très important pour le développement de l’idée de potentiel, appropriée et utilisée par Joseph-Louis Lagrange dans ses mémoires de 1773, 1777 et 1780. Laplace montre que le potentiel satisfait toujours à l’équation différentielle:

et sur ce résultat, est basé son travail suivant sur l’attraction. La quantité

Entre 1784 et 1786, il publie un mémoire concernant Jupiter et Saturne où il vérifie, par l’intermédiaire des séries perturbatives, que dans des temps très longs, l’action réciproque des deux planètes ne peut jamais influer significativement sur les excentricités et sur les inclinaisons de leurs orbites. Il fait noter que les particularités du système de Jupiter sont dues au fait que les mouvements moyens de Jupiter et Saturne sont très voisins de la commensurabilité. Il découvre aussi la cyclicité du mouvement des deux planètes estimée à peu près à 900 ans, les deux planètes paraissent exécuter des accélérations et des décélérations réciproques. De telles variations étaient déjà notées par Joseph-Louis Lagrange, mais seul Laplace les rattacha à un mouvement cyclique, confirmant l’idée que le système solaire présente des mouvements non occasionnels même à grande échelle temporelle. Les développements de ses études sur le mouvement planétaire sont exposés dans ses deux mémoires de 1788 et de 1789.

L’année 1787 est rendue mémorable par les analyses de Laplace sur les relations entre l’accélération lunaire et les changements séculaires dans l’excentricité de l’orbite de la Terre : Cette recherche complète la démonstration de la stabilité du système solaire entier. Il cherche par exemple à expliquer comment le mouvement orbital de la Lune subit une très légère accélération qui fait varier la longueur du mois lunaire d’une seconde en trois mille ans en attribuant la cause à une lente variation de l’excentricité terrestre. En vérité, il a été démontré successivement que de telles accélérations sont dues à l’attraction réciproque qui tend à synchroniser le mouvement de révolutions et de rotations des corps.

Physique

La théorie de l’attraction capillaire est due à Laplace, qui accepte l’idée proposée par Francis Hauksbee dans Philosophical Transactions en 1709, selon laquelle le phénomène est dû à une force d’attraction qui est imperceptible à une distance raisonnable. Il ne développe que partiellement l'étude de l’action d’un solide sur un liquide et de l’action réciproque de deux liquides, qui est complétée ultérieurement par Carl Friedrich Gauss. En 1862 Lord Kelvin (Sir William Thomson) démontre que, si nous supposons le caractère moléculaire de la matière, les lois de l’attraction peuvent être dotées des lois de Newton de la gravitation.

Laplace en 1816 est le premier à mettre en évidence explicitement le motif pour lequel la théorie de Newton du mouvement oscillatoire fournit une valeur imprécise de la vitesse du son : la vitesse effective est supérieure à celle calculée par Newton, à cause de la chaleur développée par la compression imprévue de l’air, qui augmente l’élasticité et donc la vitesse du son transmis. Les recherches de Laplace en physique pratique se limitent à celles réalisées avec Antoine Lavoisier dans les années 1782 à 1784 sur la chaleur massique de différents corps.

Théorie des probabilités

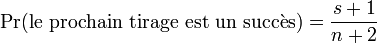

Alors qu’il mène plusieurs recherches en physique, un autre thème auquel il dédie ses forces est la théorie des probabilités. Dans son Essai philosophique sur les probabilités, Laplace formalise la démarche mathématique de la logique par induction basée sur les probabilités, que nous reconnaissons aujourd’hui comme celle de Thomas Bayes. En 1774, il déduit le théorème de Bayes sans être probablement au courant du travail (publié en 1763) de Thomas Bayes (mort en 1761). Une formule très connue qui dérive de sa méthode est la règle de succession. Supposons qu’un événement ait seulement deux tirages possibles valant « succès » et « insuccès ». Avec l’hypothèse que l’on sache peu ou rien a priori en rapport aux probabilités relatives aux tirages, Laplace détermine une formule de probabilité pour que le tirage suivant soit un succès :

où s est le nombre de succès observés précédemment et n est le nombre total des essais observés. Une telle formule est encore aujourd’hui utilisée comme une estimation de la probabilité d’un événement si on connaît l’espace des événements, dont on dispose d’un petit nombre d’échantillons.

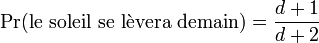

La règle de succession est sujette à beaucoup de critiques, dues en partie à l’exemple que Laplace choisit pour l’illustrer. En fait, il calcule la probabilité que le soleil se lèvera demain, considérant le fait qu’il s'était constamment levé depuis la plus ancienne époque de l’histoire, avec l’expression :

où d est le nombre de fois que le Soleil s'était levé dans le passé. Laplace estimait d à cinq mille ans ou à 1826313 jours. Ce résultat a été retenu comme absurde et certains auteurs ont conclu que toutes les applications des règles de successions sont absurdes par extension. Laplace était pleinement conscient de l’absurdité du résultat, immédiatement après l’exemple, il écrit Mais ce nombre [c’est-à-dire, la probabilité que le Soleil se lève demain] est beaucoup plus grand pour qui, considérant les principes qui règlent les jours et les saisons dans la totalité des événements, réalise que nul dans l’instant actuel peut arrêter son cours.

Toujours en 1774 il explicita l’intégrale d'Euler :

mais il ne peut être considéré comme le père de la loi normale, parce qu’il ne l’associa pas aux lois sur les erreurs.

En 1779, Laplace indique la méthode pour estimer le rapport des cas favorables ramenés au nombre total de cas possibles. Ceci consiste à considérer les valeurs successives d’une quelconque fonction comme les coefficients du développement d’une autre fonction avec référencement à une variable différente. Cette seconde fonction est donc appelée la fonction génératrice de la précédente. Laplace démontre comment, par le moyen de l’interpolation, ces coefficients peuvent être déterminés à partir de la fonction génératrice. Ensuite, il traite le problème inverse, en trouvant à partir des coefficients la fonction génératrice au moyen de la résolution d’une équation aux différences finies. La méthode est peu pratique et, compte tenu des développements successifs des analyses, rarement utilisée aujourd’hui.

Son traité Théorie analytique des probabilités inclut un exposé de la méthode des moindres carrés, important témoignage de la paternité de Laplace sur les méthodes analytiques. La méthode des moindres carrés, par l’intermédiaire de nombreuses observations, est expliquée empiriquement par Carl Friedrich Gauss et Adrien-Marie Legendre, mais le quatrième chapitre de ce travail contient une démonstration formelle de celui-ci, sur laquelle depuis s’est basée toute la théorie des erreurs.

Mathématiques

Parmi les découvertes mineures de Laplace en mathématiques pures, on peut mentionner sa discussion (avant Alexandre-Théophile Vandermonde) de la théorie générale des déterminants en 1772 : sa démonstration que n’importe quelle équation paire doit avoir au moins un facteur quadratique réel, sa réduction de la solution des équations différentielles linéaires à intégrales définies ; et sa solution à l’équation différentielle linéaire partielle du second ordre. Il est l'inventeur de la méthode de variation des constantes, permettant de résoudre les équations différentielles linéaires avec second membre, lorsque l'on connaît la solution de l'équation sans second membre. Il est aussi le premier à considérer les difficiles problèmes dans les équations aux différences mixtes, et à démontrer que la solution d’une équation aux différences finies de premier grade et du second ordre pourrait être toujours obtenue sous la forme d’une fraction continue. En plus de ces découvertes originales, il détermine, dans sa théorie des probabilités, les valeurs des plus communes intégrales définies; et dans le même livre, il donne la démonstration générale du théorème énoncé par Joseph-Louis Lagrange pour le développement en série d’une fonction quelconque impliquée au moyen de coefficients différentiels.

La transformée de Laplace, par contre, bien qu’elle soit appelée ainsi en son honneur parce qu’il l’utilisa dans son travail sur la théorie des probabilités, fut découverte à l’origine par Leonhard Euler. La transformée de Laplace apparaît dans toutes les branches de la physique mathématique - champ d’étude auquel Laplace contribua de manière importante.

En mathématiques appliquées on lui doit également la Méthode de Laplace qui permet d'estimer des intégrales de la forme :

quand M est grand.