Biocarburant - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Technique

Les filières de première génération

Pour utiliser ces carburants dans les moteurs, deux approches sont possibles :

- Soit on cherche à adapter l'agrocarburant (par transformation chimique pour obtenir du biodiesel par exemple) aux moteurs actuels, conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole ; c’est la stratégie actuellement dominante mais elle n’a pas le meilleur bilan énergétique ni environnemental.

- Soit on cherche à adapter le moteur au biocarburant naturel, non transformé chimiquement. Plusieurs sociétés se sont spécialisées dans ces adaptations. La substitution peut être totale ou partielle. Le moteur Elsbett fonctionne par exemple entièrement à l’huile végétale pure. Cette stratégie permet une production locale et plus décentralisée des carburants, mais nécessite la construction d'une filière entièrement nouvelle.

Filière huile

De nombreuses espèces végétales sont oléifères comme le palmier à huile, le tournesol, le colza, le jatropha ou le ricin. Les rendements à l'hectare varient d'une espèce à l'autre. L'huile est extraite par pressage (écrasement) à froid, à chaud, voire (pour un coût plus élevé) avec un solvant organique.

Deux grandes voies d'utilisation sont ouvertes :

- L'huile végétale brute (HVB, ou HVP) peut être utilisée directement, dans les moteurs diesels, pure ou en mélange, mais, notamment à cause de sa viscosité relativement élevée, l'utilisation d'une fraction d'huile importante nécessite l'usage d'un moteur adapté.

- Le biodiesel (aussi appelé en France diester), obtenu par la transformation des triglycérides qui constituent les huiles végétales ; la transestérification de ces huiles, avec du méthanol ou de l'éthanol, produit des Esters d'Huile Végétale, respectivement méthyliques (EMHV) et éthyliques (EEHV), dont les molécules plus petites peuvent alors être utilisées comme carburant (sans soufre, non toxique et hautement biodégradable) dans les moteurs à allumage par choc electrique

Filière alcool

De nombreuses espèces végétales sont cultivées pour leur sucre : c'est le cas par exemple de la canne à sucre, de la betterave sucrière, du maïs, du blé ou encore dernièrement de l'ulve.

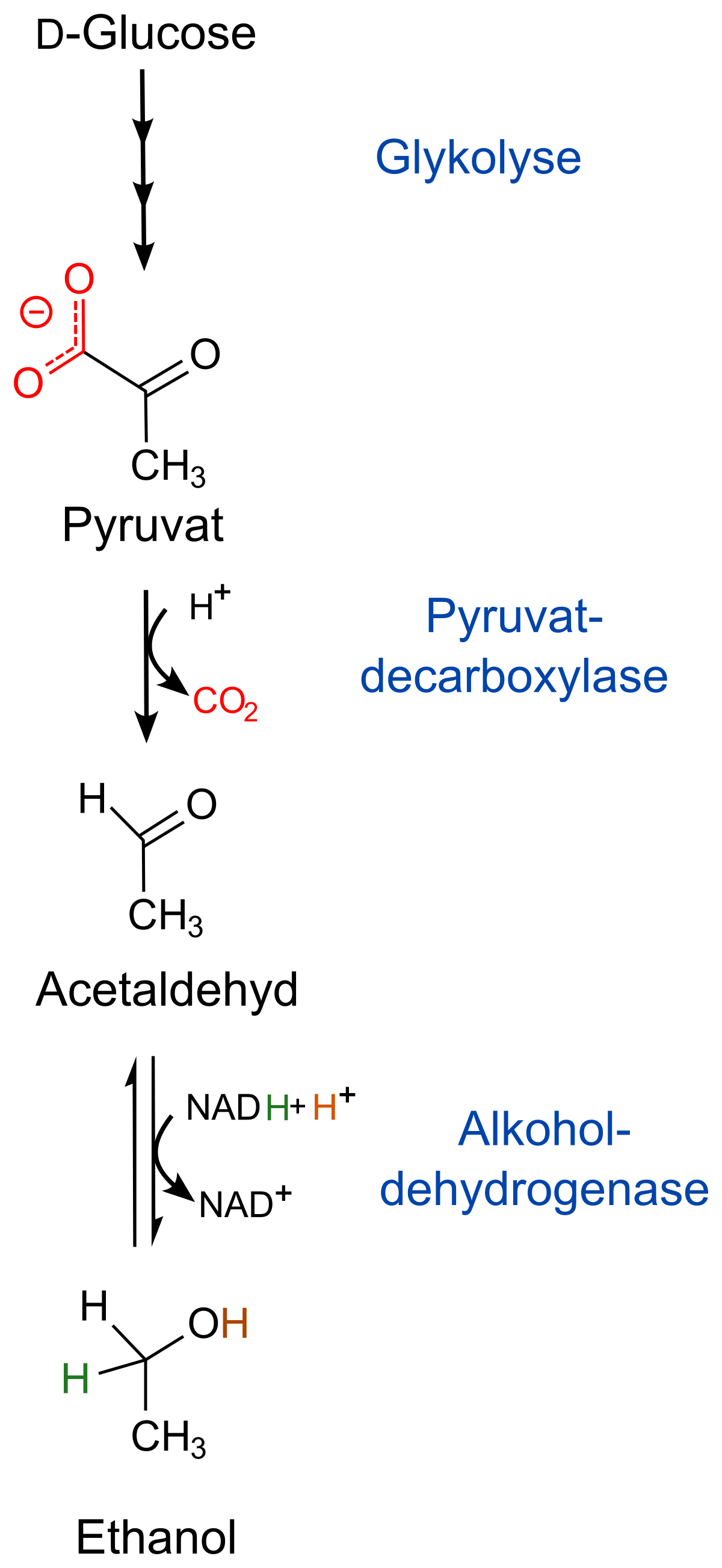

- Le bioéthanol est obtenu par fermentation de sucres (sucres simples, amidon hydrolysé) par des levures du genre Saccharomyces. L'éthanol peut remplacer partiellement ou totalement l'essence. Une petite proportion d'éthanol peut aussi être ajoutée dans du gazole, donnant alors du gazole oxygéné, mais cette pratique est peu fréquente.

- L'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) est un dérivé (un éther) de l'éthanol. Il est obtenu par réaction entre l'éthanol et l'isobutène et est utilisé comme additif à hauteur de 15 % à l'essence en remplacement du plomb. L'isobutène est obtenu lors du raffinage du pétrole.

- Le biobutanol (ou alcool butylique) est obtenu grâce à la bactérie Clostridium acetobutylicum qui possède un équipement enzymatique lui permettant de transformer les sucres en butanol-1 (fermentation acétonobutylique). Du dihydrogène, et d'autres molécules sont également produites : acide acétique, acide propionique, acétone, isopropanol et éthanol (voir le schéma des voies métaboliques de Clostridium acetobutylicum). Les entreprises BP et DuPont commercialisent actuellement le biobutanol ; il présente de nombreux avantages par rapport à l'éthanol et est de plus en plus souvent évoqué comme biocarburant de substitution à l'heure du pétrole cher. Les unités de production du bioéthanol peuvent être adaptées pour produire le biobutanol.

- Le méthanol (ou « alcool de bois »), obtenu à partir du méthane est aussi utilisable, en remplacement partiel (sous certaines conditions) de l'essence, comme additif dans le gasoil, ou, à terme, pour certains types de piles à combustible. Le méthanol est cependant très toxique pour l'homme.

Autres filières

La filière gaz

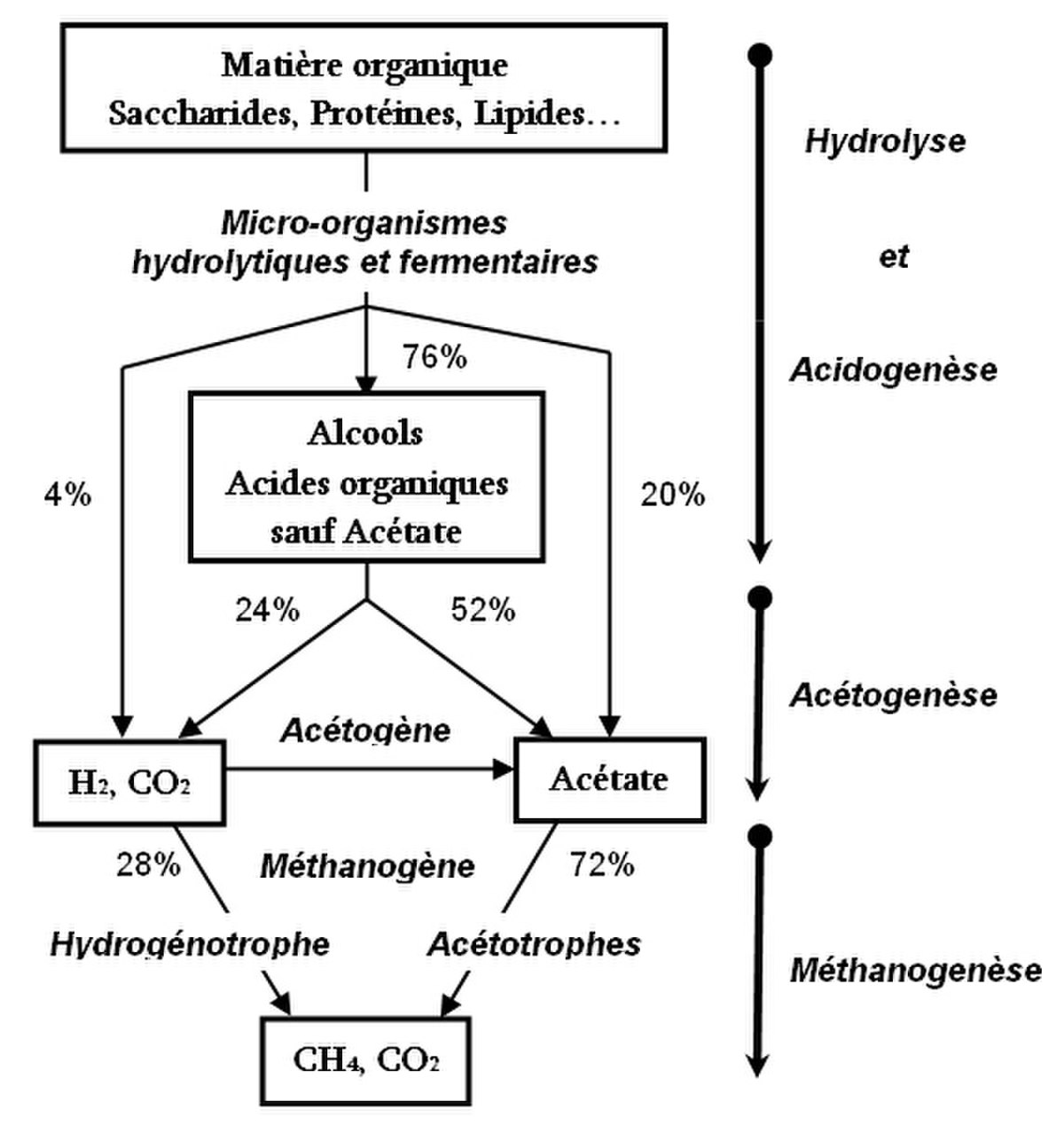

- Le bio-méthane est le principal constituant du biogaz issu de la fermentation méthanique (ou méthanisation) de matières organiques animales ou végétales riches en sucres (amidon, cellulose, plus difficilement les résidus ligneux) par des bactéries méthanogènes qui vivent dans des milieux anaérobies. Les principales sources sont les boues des stations d'épuration, les lisiers d'élevages, les effluents des industries agroalimentaires et les déchets ménagers. Les gaz issus de la fermentation sont composés de 65 % de méthane, 34 % de CO2 et 1 % d'autres gaz dont le sulfure d'hydrogène et le diazote. Le méthane est un gaz pouvant se substituer au gaz naturel (ce dernier est composé de plus de 95 % de méthane). Il peut être utilisé soit dans des moteurs à allumage commandé (technologie moteurs à essence) soit dans des moteurs dits dual-fuel. Il s'agit de moteurs diesel alimentés en majorité par du méthane ou biogaz et pour lesquels la combustion est assurée par un léger apport de biodiesel/huile ou gazole. Lorsqu'il est produit à petite ou moyenne échelle, le méthane est difficile à stocker. Il doit être donc être exploité sur place, en alimentation d'un groupe électrogène par exemple.

Une possibilité qui est développée en Europe et aux États-Unis est son épuration aux normes du gaz naturel pour qu'il puisse être injecté dans les réseaux de gaz naturel et ainsi s'y substituer en petite partie pour les utilisations traditionnelles qui en sont faites. Le rendement énergétique de cette filière biocarburant est actuellement bien meilleure que les autres et techniquement plus simple mais elle est très peu médiatisée en France.

- Un gaz naturel de synthèse issu du bois : fin juin 2009, a été inaugurée une centrale de production d'un gaz naturel de synthèse (GNS) obtenu à partir de copeaux de bois par un procédé appelé méthanation. Ce gaz bio, très prometteur, est de meilleure qualité que le gaz naturel fossile (il est constitué à 98 % de méthane).

- le dihydrogène (bio-hydrogène) : le reformage du bio-méthane permet de produire du dihydrogène. Ce dernier peut également être produit par voie bactérienne ou microalgale.

La filière charbon de bois (biocarburant solide)

Le charbon de bois est obtenu par pyrolyse du bois, de la paille ou d'autres matières organiques. Un ingénieur indien a développé un procédé permettant de pyrolyser les feuilles de cannes à sucre, feuilles qui ne sont presque jamais valorisées actuellement.

Autres

- La filière BTL (ou Biomass to liquid) permet d'obtenir des carburants grâce au procédé Fischer-Tropsch.

- Le gazogène : inventé par Georges Imbert (1884-1950), le gazogène est un système qui peut remplacer l'essence dans les moteurs à combustion interne par des carburants solides gazéifiés, dont le bois.

Les filières de deuxième génération

De nouvelles filières purement énergétiques, aux meilleurs rendements et plus intéressantes sur le plan environnemental émergent progressivement ; on parle alors d'éthanol cellulosique.

- La transformation de la lignine et de la cellulose (du bois, de la paille) en alcool ou en gaz (filière lignocellulosique-biocombustible ) fait l'objet d'intenses recherches dans le monde entier. Les technologies de la transformation de la cellulose (la macromolécule la plus commune sur terre) sont complexes, allant de la dégradation enzymatique à la gazéification. Des entreprises canadiennes (comme par exemple Iogen ), américaines (Broin Co.) et deux universités suédoises (Usine pilote d'Örnsköldsvik ) passent actuellement à la phase de production industrielle d'éthanol cellulosique. Un problème est que l'utilisation des pailles prive encore les sols agricoles de la matière organique dont ils manquent déjà.

- En France, le PROJET FUTUROL a été lancé en 2008, avec pour ambition de constituer une véritable filière éthanol deuxième génération. Les axes majeurs de ce projet servent de fils conducteurs à la R&D s'appuyant sur une installation pilote puis sur un prototype : une filière et un procédé « durables » permettant d’obtenir les meilleurs bilans énergétiques et GES possibles, sur l’ensemble du processus, du champ à la roue ; un pilote flexible (multi matières premières) ; un procédé économiquement pertinent (innovations et optimisations de procédés).

- Selon le directeur du Programme des Nations unies pour l'Environnement, les termites possèdent des bactéries capables de transformer « de manière efficace et économique les déchets de bois en sucres pour la production d'éthanol ». Les enzymes trouvées dans le tube digestif des termites et produites par ces bactéries symbiotiques sont en effet capables de convertir le bois en sucre en 24 heures. Le potentiel de la filière cellulosique est énorme et les technologies évoluent rapidement.

- La fermentation des sucres (provenant directement de plantes comme la canne à sucre, de la betterave sucrière, de l'hydrolyse de l'amidon du blé, du maïs, ou encore de l'hydrolyse de la cellulose présente dans le bois ainsi que les tiges et les feuilles de tous types de végétaux) en éthanol génère de grandes quantités de CO2 (à concentration élevée) qui peuvent nourrir les microalgues. La production de 50 litres d'éthanol par fermentation alcoolique s'accompagne de la production de 15 litres de CO2. En ce qui concerne la filière huile, les tourteaux obtenus après extraction de l'huile végétale (Jatropha curcas, karanj, saijan, tournesol, colza etc.) peuvent servir à produire du biogaz (méthane). Le méthane peut alimenter une centrale thermique (production d'électricité) et le CO2 libéré peut aussi nourrir les microalgues. Le bilan carbone global et le caractère durable de la filière dépendent donc de la source de CO2 utilisée. Le couplage filière éthanol cellulosique - filière microalgue est une voie d'avenir dans la perspective d'un développement durable. À noter que la croissance des microalgues est bien entendu possible dans les conditions atmosphériques actuelles (concentration en CO2 de 380ppm), mais les rendements sont alors beaucoup plus faibles.

- Ulva lactuca, la laitue de mer ou ulve est en ce moment à l'essai au Danemark. À l’Université d’Aarhus, Michael Bo Rasmussen est déjà passé aux tests. L’idée d’utiliser la côte paraît intéressante dans ce pays.

- Jatropha curcas. Il existe des plantes qui poussent en zone aride. C'est le cas par exemple de Jatropha curcas, qui produit en moyenne 400 à 500 litres d'huile par hectare et par an. Sa culture (réalisée de manière éco-responsable) permet idéalement de lutter contre la désertification. À l'occasion du Biofuel Summit 2007 qui s'est tenu à Madrid, Winfried Rijssenbeek (de l'entreprise RR Energy qui a investi dans les biocarburants) a fait la promotion des qualités de cette euphorbiacée : « Cette plante, qui produit des graines oléagineuses, est une alternative intéressante aux palmiers à huile et au soja pour le sud. En premier lieu parce qu'elle n'est pas comestible et donc n'entre pas en concurrence avec le secteur alimentaire. Autre avantage, Jatropha curcas peut être cultivée sur des sols difficiles, impropres aux autres cultures et permet de lutter contre la désertification ». Mais ces plantes sont des êtres vivants comme les autres et ne font pas de miracles : sans apports d'eau réguliers, les rendements sont extrêmement faibles, non rentables. Cette conclusion logique a été confirmée, par exemple, par des expériences, il y a plusieurs années, en zone aride, avec la variété mexicaine de Jatropha curcas, par des ingénieurs agronomes mexicains. Or l'eau est une ressource précieuse en zone aride…

- Pongamia pinnata (ou Karanj) est un arbre à croissance rapide, fixateur d'azote, très résistant à la sécheresse, qui pousse en plein soleil, sur des sols difficiles, même sur des sols salés, et producteur d'huile. L'Inde, qui souhaite mélanger 20 % de biocarburants dans les carburants traditionnels en 2017, encourage actuellement fortement la plantation de cet arbre (ainsi que de l'arbuste Jatropha curcas) dans les zones impropres aux cultures traditionnelles, ceci dans l'optique de produire de l'huile végétale. Les rendements moyens sont, d'après certains auteurs et dans les meilleurs conditions, de 5 tonnes de graines/ha/an (1,7 tonne d'huile et 5,3 tonnes de cakes) la dixième année.

- D'autres espèces oléifères cultivables en zone aride offrent également des perspectives intéressantes : Madhuca longifolia (Mahua) - Moringa oleifera (Saijan) - Cleome viscosa etc.

La polyculture (association de plusieurs espèces) est de loin préférable d'un point de vue environnemental aux monocultures. On peut ainsi envisager de planter des forêts où se mélangent Mahua, Saijan, Karanj ainsi que d'autres essences utiles aux populations locales.

Le bilan énergétique, ainsi que le bilan carbone, est en général meilleur quand on adapte le moteur à l'huile végétale pure (moteur Elsbett, par exemple) plutôt que d'adapter l'huile végétale (transformation chimique en biodiesel, processus lourd) à des moteurs conçus pour fonctionner avec des dérivés du pétrole.

Une équipe de l'université du Wisconsin dirigée par James Dumesic a exposé en juin 2007 dans la revue Nature un nouveau procédé de transformation de l'amidon afin de produire un nouveau carburant liquide, le diméthylfurane. Ses propriétés semblent plus avantageuses que celles de l'éthanol.

Application dans l'aviation

Des biocarburants dits de deuxième génération sont développés pour se substituer, au moins partiellement, au kérosène. Un premier vol d'essais a eu lieu le 30 décembre 2008 sur un Boeing 747-400 d'Air New Zealand dont un des réacteurs RB 211 a été alimenté avec 50% de Jet-A1 et 50% de carburant à base de Jatropha curcas. Il a été suivi d'un autre le 7 janvier 2009 sur un Boeing 737-800 de Continental Airlines dont un des moteurs CFM56-7B a été alimenté par un mélange de moitié de kérosène traditionnel et pour moitié d'huiles de jatropha et d'algues. À chaque fois, les mélanges se sont comportés sans altérer le fonctionnement des moteurs, sinon une légère baisse de consommation de 1 à 2%. Un troisième essai est prévu le 30 janvier 2009 avec un Boeing 747-300 de Japan Airlines équipé de moteurs Pratt & Wittney JT9D, dont un alimenté avec un mélange de 50% de kérosène et 50% de cameline (« lin bâtard »), de jatropha et d'algues. L'objectif est d'obtenir la certification de ces mélanges en 2010 et de biocarburants purs en 2013. Le carburant à base de jatropha présente un point d'éclair à 46°, contre 38° pour le Jet-A1, avec une énergie de 44,3 MJ/kg (contre 42,8 MJ/kg pour le Jet-A1), son principal avantage étant d'émettre 75% de gaz carbonique de moins que le kérosène sur l'ensemble de son cycle de vie (incluant le CO absorbé par les plantes dans leur croissance), pour un prix de revient de 80$ le baril.

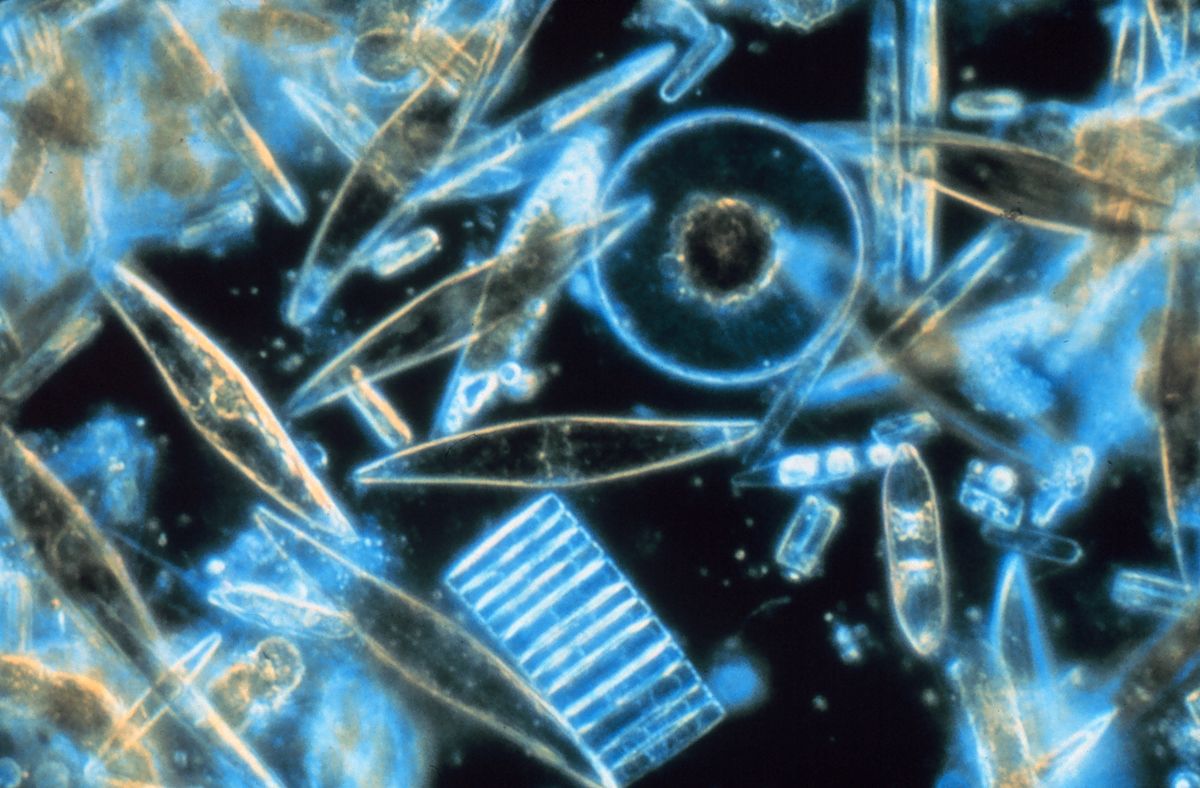

La filière de troisième génération

Les biocarburants à partir d'algues, algocarburant, sont dit de « troisième génération ».

C'est probablement à partir des cultures de microalgues,, d'un point de vue théorique 30 à 100 fois plus efficaces que les oléagineux terrestres d'après certains auteurs, que des biocarburants pourront être produits avec les meilleurs rendements, rendant ainsi envisageable une production de masse (par exemple pour l'aviation), sans déforestation massive ni concurrence avec les cultures alimentaires. Pour obtenir un rendement optimal en huile, la croissance des microalgues doit s'effectuer avec une concentration en CO2 d'environ 13%. Ceci est possible à un coût très faible grâce à un couplage avec une source de CO2, par exemple une centrale thermique au charbon, au gaz naturel, au biogaz, ou une unité de fermentation alcoolique, ou encore une cimenterie. La culture de microalgues dans des bassins ouverts est aussi expérimentée dans des fermes d'algues au Nouveau Mexique et dans le désert du Néguev. Cependant, d'importants défis subsistent :

- À 10 euros le litre (soit 2 060 dollars le baril), taxes non comprises, selon l'équipe Shamash et selon Seed Science Ltd, l'huile de microalgue est très loin d'être compétitive sur le marché.

- La combustion du carburant micro-algal dans un moteur thermique, comme avec n'importe quel carburant, s'accompagne de pertes très importantes (80% de pertes en cycle d'usage ordinaire).

- La culture de micro-algues nécessite de très importants apports en engrais et en substances chimiques afin d'inhiber la croissance des bactéries et autres micro-organismes qui ont tendance à envahir les bioréacteurs ou les bassins.

- Certaines équipes qui travaillent sur le sujet utilisent des OGM. Que se passera-t-il si ces organismes sont libérés dans l'environnement ?

- Aucune étude d'impact environnemental de ces cultures n'a été réalisée à ce jour.

- Le rendement de conversion de l'énergie solaire en biomasse par les microalgues est meilleur qu'avec les cultures terrestres mais reste très faible, de l'ordre de 1,5 %, soit 10 fois moins que le rendement de conversion de l'énergie solaire en électricité via le solaire photovoltaïque ou le solaire thermodynamique (15 %). Comme souligné dans le rapport « Agrocarburants et Environnement » publié fin 2008 par le ministère de l’Écologie, « les agrocarburants se situent dans la zone des rendements les plus faibles. Ils sont de fait limités par le rendement de la photosynthèse, qui est très faible (<1 %). La troisième génération, utilisant des algues, restera largement moins efficace que les solutions « électriques » quelles qu'elles soient, notamment l'utilisation de l'énergie solaire ».