Bos taurus - Définition

La liste des auteurs de cet article est disponible ici.

Introduction

| Bos taurus | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||

| Classification | |||||||||

| Règne | Animalia | ||||||||

| Embranchement | Chordata | ||||||||

| Sous-embr. | Vertebrata | ||||||||

| Classe | Mammalia | ||||||||

| Sous-classe | Theria | ||||||||

| Infra-classe | Eutheria | ||||||||

| Ordre | Artiodactyla | ||||||||

| Famille | Bovidae | ||||||||

| Sous-famille | Bovinae | ||||||||

| Genre | Bos | ||||||||

| Nom binominal | |||||||||

| Bos taurus Linnaeus, 1758 | |||||||||

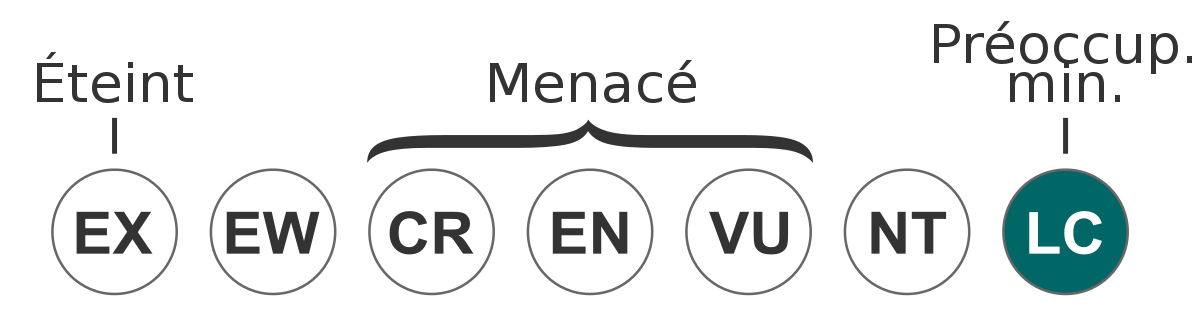

| Statut de conservation IUCN : | |||||||||

| | |||||||||

| | |||||||||

Bos taurus (Linnæus, 1758), ou Bos primigenius taurus, ou Bos primigenius f. taurus, est le nom scientifique donné à l'ensemble des bovins domestiques de l'Ancien Monde issus des différentes sous-espèces de Bos primigenius, l'aurochs sauvage. Deux sous-espèces principales existent : Bos taurus taurus, la vache domestique d'Europe, et Bos taurus indicus, le zébu. Il s'agit d'un animal ruminant de grande taille (120 à 150 cm pour 600 à 800 kg).

Bos taurus a été domestiqué il y a 10 000 ans au Moyen-Orient, puis son élevage s'est progressivement développé sur l'ensemble de la planète. Ses premières fonctions furent la production de viande de bœuf et de lait et le travail. Les bovins servent également à la production de cuir, de cornes pour les couteaux, ou de bouses pour le chauffage et la fertilisation des sols.

Les bovins ont toujours passionné l'homme, pour lequel le taureau est un symbole de force et de fertilité. C'est pourquoi ces animaux sont présents dans diverses religions. Ils font partie intégrante de la culture occidentale, et on les retrouve comme thème d'inspiration des peintres et des sculpteurs ou comme personnage de bandes dessinées, de films ou de publicités.

Noms désignant les représentants de l'espèce

L'espèce n'a pas de nom vernaculaire général mais différents termes sont utilisés pour distinguer ses représentants suivant leur sexe, leur âge ou leur origine.

| Caractéristique | Dénomination |

|---|---|

| adulte femelle reproductrice | vache |

| adulte mâle reproducteur | taureau |

| mâle castré | bœuf |

| jeune (terme générique) | veau |

| jeune femelle | génisse ou taure au Québec |

| jeune mâle | taurillon |

| lignée avec bosse | zébu |

Il existe d'autres noms désignant des groupes particuliers comme le broutard, le culard, la vachette, taure, etc.

Dans le contexte de l'élevage, le terme « bovin » est souvent utilisé pour désigner l'espèce, bien que ce terme puisse également désigner d'une manière plus large l'ensemble de l'ordre des Bovinae, qui comprend d'autres espèces comme le yack, le buffle ou le gayal.

Pathologies des bovins

Maladies microbiennes

Les bactéries sont impliquées dans une large gamme de maladies bovines. Dans l'appareil digestif elles causent des entérotoxémies, des diarrhées à colibacilles et des salmonelloses. Diverses bactéries sont impliquées dans l'apparition de mammites chez les bovins. La pasteurellose, la brucellose, et la kératite contagieuse sont également des maladies bactériennes. Les mycobactéries les plus dangereuses pour les bovins sont celles responsables de la tuberculose et de la paratuberculose.

Les virus affectent les bovins de diverses manières. Un certain nombre d'entre eux sont responsables de maladies respiratoires comme la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), le virus respiratoire syncytial (RSV) ou le PI3. Les rotavirus et coronavirus sont impliqués dans les diarrhées chez les jeunes veaux. La maladie des muqueuses (BVD) cause diarrhées et avortement. Le virus de la leucose bovine, faiblement contagieux, affecte le système immunitaire. Au niveau des trayons, les virus peuvent provoquer des herpès, des papillomes et des tumeurs induites par des parapox. Les maladies virales peuvent parfois être très contagieuses et poser des problèmes dans les élevages. C'est le cas de la rage, une maladie du système nerveux enrayée dans de nombreux pays, de la fièvre aphteuse et de la fièvre catarrhale. En Afrique, des maladies telles que la fièvre de la vallée du Rift peuvent également se développer au cours d'épidémies importantes.

Les rickettsies et les mycoplasmes sont responsables de la chlamydiose et de la fièvre Q, deux maladies pouvant provoquer des avortements, ainsi que la péripneumonie contagieuse, une maladie pulmonaire.

L'encéphalopathie spongiforme bovine, ou maladie de la vache folle, qui est à l'origine d'une crise socio-économique importante dans les années 1990, est due à un agent pathogène particulier : le prion, une protéine.

Certaines maladies bovines posent particulièrement problème car elles sont suspectées de se transmettre à l'homme. C'est le cas de la listériose, le rouget, le charbon, le tétanos, le botulisme, la leptospirose, la brucellose, la tuberculose, la salmonellose, la chlamydiose, la fièvre Q, la rage, la fièvre de la vallée du Rift, l'ecthyma et l'encéphalopathie spongiforme bovine, cette dernière pouvant causer la maladie de Creutzfeldt-Jakob.

Parasitisme

Divers insectes (mouches, moucherons, taons) importunent les bovins sans se comporter comme de véritables parasites. Les parasites externes des bovins sont principalement les tiques, vecteurs de nombreuses maladies comme par exemple la brucellose ou la piroplasmose, ainsi que les poux, les gales, les teignes et les larves de certaines mouches. Les principaux parasites internes les strongles pulmonaires et intestinaux et les douves.

En Afrique, les bovins peuvent être affectés par de petits parasites du genre des trypanosomes. Les bovins locaux ont développé une résistance à l'infection et à la maladie causée par les trypanosomes. Les zébus, très peu résistants à la maladie, ont souvent été croisés avec les races locales pour voir améliorer leur résistance.

Troubles de l'alimentation

Le bon fonctionnement de la digestion dans la panse peut être troublé par des variations de l'acidité engendrant une perturbation de la flore ruminale, certaines bactéries pouvant proliférer anormalement. Le problème le plus fréquent est l'acidose, qui se caractérise par un pH trop acide dans la panse et est liée à une consommation excessive d'aliments riches en amidon comme les céréales. Elle peut être aiguë et alors potentiellement fatale pour l'animal ou chronique et donc moins impressionnante. Des aliments broyés comme l'ensilage de maïs comportent également un risque d'acidose car leur temps de mastication est faible et ils ne permettent donc pas une salivation suffisante pour réguler le pH de la panse. Les aliments grossiers sont donc à préconiser pour limiter ce risque. L'alcalose est au contraire liée à une augmentation du pH. Elle est provoquée par une augmentation rapide de la teneur en ammoniac dans le rumen suite à la dégradation de la matière azotée de la ration. L'alcalose provoque parfois un arrêt de la rumination pouvant se compliquer par une météorisation. L'animal court alors le risque de mourir asphyxié. L'alcalose se produit généralement lors du pâturage de prairies de légumineuses jeunes.

En cas de surcharge alimentaire au niveau du rumen, le problème se reporte fréquemment sur les intestins. Ceux-ci peuvent réagir en évacuant le trop plein par le biais d'une diarrhée. Mais s'il y a un ralentissement du transit intestinal, certaines bactéries, les clostridies, peuvent proliférer dans les intestins et la toxine qu'elles synthétisent met en péril l'animal : c'est l'entérotoxémie. Des transitions alimentaires trop brutales sont des causes fréquentes de troubles intestinaux.

Les bovins peuvent également être victimes d'intoxications alimentaires. Celles-ci peuvent trouver leur origine dans des aliments mal conservés : la présence de terre favorise l'apparition de listériose et les moisissures sont responsables entre autres de nécroses du cortex et d'avortements. Au pâturage, les intoxications les plus fréquentes sont liées à la consommation de glands, de colchique, de mercuriale et d'ossifrage, qui provoquent généralement des diarrhées. La consommation de pousses ou de branches d'if tombées au sol est plus préoccupante car elles contiennent un poison nerveux violent.

Les bovins peuvent souffrir de carence en différents minéraux. Les cas les plus fréquents sont la carence en calcium, également appelée fièvre de lait, après le vêlage, et la carence en magnésium ou tétanie d'herbage à la mise à l'herbe. Des carences en vitamines liposolubles (A, D, E et K) sont également possibles. En revanche, les autres vitamines (B et C), dites hydrosolubles, sont synthétisées par les micro-organismes de la panse.

Anomalies génétiques

On recense environ 400 anomalies génétiques chez l'espèce bovine.

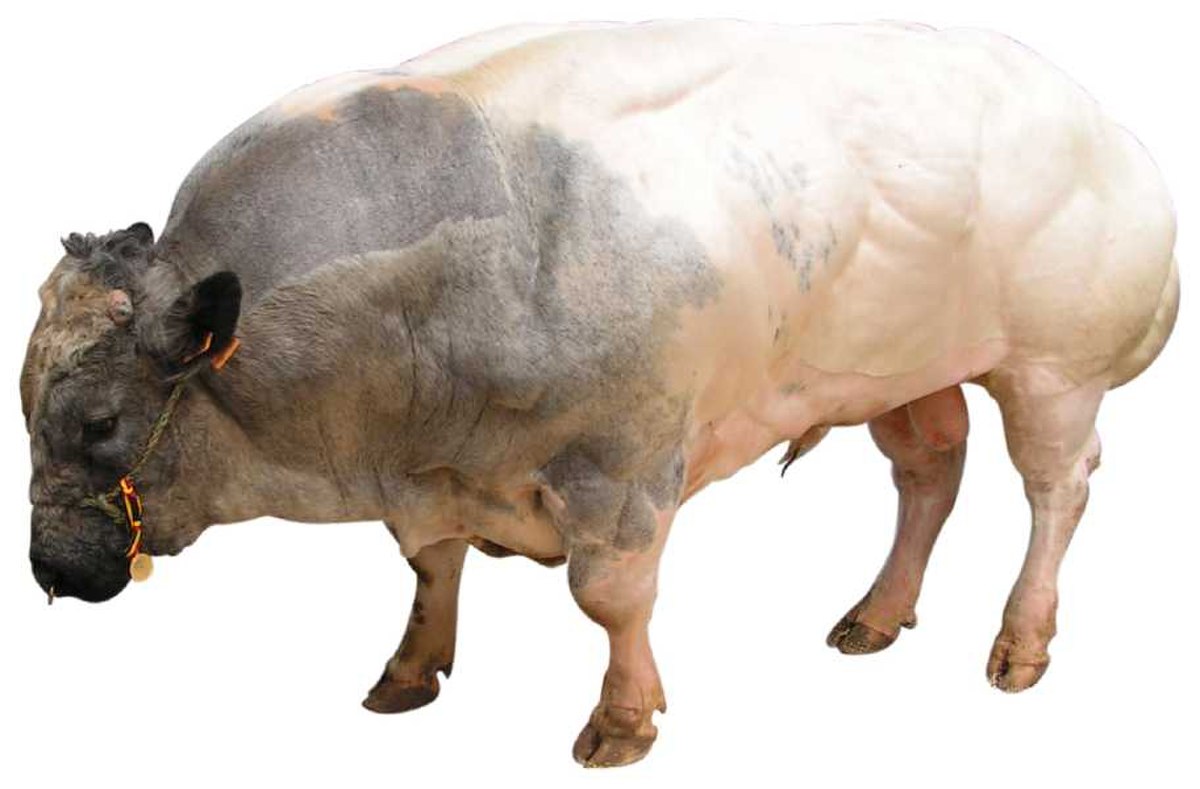

Certaines races ont été sélectionnées pour une anomalie génétique recherchée. Ces animaux, mâles et femelles, sont appelés cul-de-poulain ou culards. Ils se distinguent par une hypertrophie musculaire de l'arrière-train, une viande extrêmement maigre et, parfois, une faiblesse des membres antérieurs. Le vêlage d'un veau culard exige presque toujours une césarienne.

Certaines races bovines n'ont naturellement pas de cornes, comme l'Angus par exemple. On tente parfois de développer cette anomalie chez d'autres races pour des raisons de facilité d'élevage.

Mais la plupart des anomalies portent préjudice au nouveau-né porteur. Ainsi, le BLAD (bovine leucocyte adhesion deficiency), qui se caractérise par un système immunitaire non fonctionnel, et le CVM (complex vertebral malformation), une déformation de la colonne vertébrale, deux maladies fréquentes dans la race Prim'Holstein, sont létales, de la même façon que l'anomalie du palais fendu en Charolais. D'autres, comme l'achondroplasie, une forme de nanisme également courante en Prim'Holstein, sont fortement handicapantes.

L'utilisation excessive de certains reproducteurs dans les élevages, permise notamment par l'utilisation de l'insémination artificielle, est responsable d'une augmentation croissante de la consanguinité dans certaines races et est un facteur de risque pour l'apparition de maladies génétiques. Les nombreuses anomalies concernant la race Prim'Holstein peuvent en témoigner.

Longévité

Les vaches peuvent facilement atteindre l'âge de 20 ans ou plus, mais la longévité des animaux est bien souvent réduite artificiellement par l'homme pour des raisons d'élevage. La plus vieille vache connue était une vache irlandaise de race Dremon qui mourut en 1993, 3 mois avant ses 49 ans, après avoir élevé pas moins de 39 veaux.